Wie 2022 startet der Winter kalt – aber viele Anzeichen deuten eher auf einen relativ milden Verlauf

Stefan Kämpfe

Angesichts der anhaltenden Energiekrise ist das Wissen über den Charakter des kommenden Winters weiterhin von besonderem Interesse. Die nachfolgende Zusammenstellung ist aber keine sichere Prognose, denn seriöse Langfristprognosen gibt es nicht! Doch wie in den letzten Jahren, soll ein vorsichtiger Ausblick auf den kommenden Winter gewagt werden. Dabei werden die wesentlichen, bekannten Ursachen für den Charakter der Winterwitterung beleuchtet, wobei sich die Dominanz natürlicher Prozesse zeigt; anthropogene (menschliche) Einflüsse spielen höchstens eine Nebenrolle. Die überwiegende Mehrzahl der Prognosesignale ist widersprüchlich mit Tendenz zu mildem Gesamtwinter; ob es nach dem kalten Auftakt ein paar weitere kältere Abschnitte gibt, bleibt unklar. Alle „Prognosen“ beziehen sich auf den meteorologischen Winter (Dez. bis Feb.) und werden im März 2024 kritisch auf ihr Zutreffen geprüft.

Eine wichtige Klarstellung vorab

Wie schon im Einführungstext erwähnt, gibt es trotz aller wissenschaftlich-technischer Fortschritte keine wirklich seriösen Langfristprognosen in Sachen Witterung und Klima, auch wenn in unseren „Qualitätsmedien“ und von der Politik oft Gegenteiliges behauptet wird. Es existieren bestenfalls zwei Verfahren, welche eine Grobabschätzungen der Witterung mit hohen Unsicherheiten und bestenfalls befriedigenden Prognoseleistungen erlauben: Erstens die Abschätzung anhand statistischer Zusammenhänge im weitesten Sinne; dabei wird beispielsweise anhand von Ähnlichkeiten in der Vorwitterung auf künftige Ereignisse geschlossen; auf diesem Verfahren basieren auch viele Bauernregeln. Zweitens Modellrechnungen, welche aber nur ganz grob mehr oder weniger denjenigen ähneln, wie sie auch für die kurzfristige Wettervorhersage genutzt werden. Hierbei sind sowohl kleine Fehler in den Startbedingungen als auch Unkenntnisse aller wahren Zusammenhänge sowie notwendige Vereinfachungen problematisch. All das führt zu Prognosefehlern, welche mit zunehmendem zeitlichem Prognosehorizont anwachsen. Insgesamt erbringen auch Modelle daher bestenfalls zufriedenstellende Prognoseleistungen. Immerhin konnten mit einer Synthese beider Verfahren die vergangenen Winter im Rahmen dieser Zusammenstellung ganz grob richtig eingeschätzt werden – ob das auch diesmal so bleibt, wird die Auswertung im März 2024 zeigen. „Milde Vorzeichen und Modelle überwiegen“ – so lautet diesmal die Quintessenz vor der meteorologisch interessantesten Jahreszeit, dem Winter.

Ein wenig beachteter Vulkanausbruch und seine möglichen Folgen

Der Ausbruch des sehr abgelegenen Südsee-Vulkans Hunga Tonga am 15.Januar 2022 soll die stärkste Asche-Eruption seit dem Krakatau-Ausbruch (1883) gewesen sein. Danach war ein verbreitet kalter Südwinter (Juni-August) 2022 zu beobachten; siehe unter anderem die Kältereports hier bei EIKE. Vulkane beeinflussen das Klima, indem sie Staub- und Schwefelsäuretröpfchen sowie große Mengen Wasserdampf emittieren, welche unter anderem die Wolkenbildung beeinflussen, die Troposphäre eher abkühlen und die Stratosphäre erwärmen. In dieser Hinsicht sind aber bei weitem nicht alle Zusammenhänge erforscht, doch sei daran erinnert, dass nach dem Ausbruch der Laki-Spalte (Island) 1783 einem heißen Sommer ein sehr kalter Winter 1783/84 in Europa folgte. Der Ausbruch des Hunga Tonga fand aber unter dem Meeresspiegel statt, was weniger Asche, aber viel Wasserdampf und Salz (NaCl) in die Stratosphäre beförderte. Ob und wie das auch noch zwei Jahre nach dem Ausbruch unser Winterwetter beeinflussen könnte, ist unbekannt.

Die Bauernregeln

Bauern-Regeln werden gern als Aberglaube abgetan; doch oft haben sie zumindest einen wahren Kern und können daher grobe Hinweise auf den Witterungscharakter des kommenden Winters liefern. „September gelind, Winter bleibt ein Kind“. Der heißeste September seit Aufzeichnungsbeginn wird später noch näher diskutiert werden. „Wenn Michael (29.09.) durch Pfützen geht, milder Winter vor uns steht.“ In vielen Teilen Deutschlands gab es am und um den Michaelistag leichte Schauer, was zumindest als grober Hinweis auf einen insgesamt eher milden Winter gelten kann. „Sitzt der Herbst zu lang im Laub, wird der Winter hart, das glaub‘.“ Der enorm späte Blattfall 2023 ist eine Folge der zu schwachen, späten oder fehlenden Kältereize; doch war 2006 Ähnliches zu beobachten, und jener Folgewinter verlief extrem mild. Und auch die im Herbst teils erneut blühenden Obstgehölze und Sträucher deuten – zumindest gegenwärtig, nicht auf einen langen und/oder kalten Winter hin; vielleicht entstand diese Regel während der „Kleinen Eiszeit“ mit ihren ganz anderen Klimabedingungen. „Ist Martini (11.11.) trüb und feucht, wird gewiss der Winter leicht.“ Am 11. November traten in weiten Teilen Deutschlands Regenfälle bei oft trübem Himmel auf. „Elisabeth (19.11., diesmal sehr mild, windig, wechselhaft, Schauer) sagt an, was der Winter für ein Mann“. „Wie’s Wetter an Kathrein (25.11., diesmal relativ kalt, wechselhaft, gebietsweise Schnee- und Regenfälle) so wird es auch im Januar sein.“ Solche Regeln haben nur einen sehr groben Wahrheitswert. Wegen der Kalenderreform von 1583 (Wechsel vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender) haben sich viele Lostage und Betrachtungszeiträume um etwa 10 Tage nach hinten verschoben, was oft in den Regeln nicht berücksichtigt wurde. Insgesamt lassen die Bauernregeln und die Vorzeichen in der Natur also überwiegend eine milde Winterwitterung erwarten.

La Nina oder El Nino – was bedeutet das?

In den vergangenen Jahren herrschten im tropischen Südost-Pazifik einschließlich der Südamerikanischen Küste meist deutlich zu niedrige Meeresoberflächentemperaturen; deutliche Merkmale für „La Nina“. Die Aussichten Richtung Winter deuten diesmal aber auf einen kräftigen El Nino mit zu hohen Wassertemperaturen; der Umschwung von La Nina zu El Nino begann kurz nach dem Jahresanfang 2023. Direkte Auswirkungen auf die Winterwitterung in Deutschland lassen sich aus El Nino- oder La Nina-Ereignissen aber kaum ableiten. Zwar korreliert der so genannte Multivariate ENSO-Index schwach positiv mit den Deutschen Wintertemperaturen, auch fast ein halbes Jahr im Voraus, was bei positiven ENSO-Werten (El Nino) auf tendenziell eher milde Winter hindeutet, aber alle Korrelationskoeffizienten liegen weit unter der Signifikanzschwelle, so dass keine Prognosen möglich sind. Bedeutsamer scheint El Nino für die nordamerikanischen Winter zu sein.

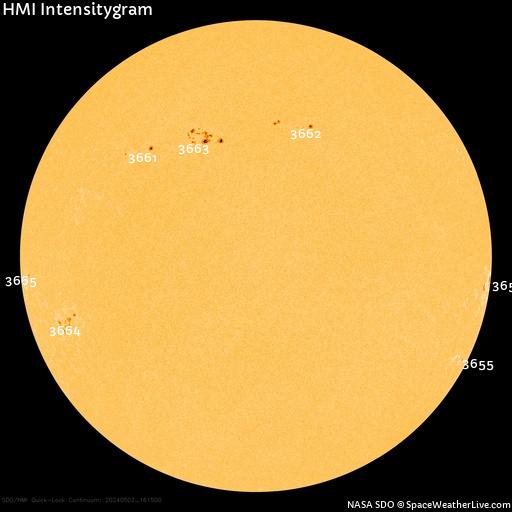

Beeinflusst die Sonnenaktivität die Wintertemperaturen?

Direkte Sonnen- und Infrarotstrahlung schwanken nur wenig, umso mehr aber das solare Magnetfeld, die Teilchenstrahlung („Solarwind“, verantwortlich u.a. für Polarlichter), die Radiostrahlung und die von der oberen Erdatmosphäre weitgehend absorbierte kurzwellige Strahlung (Röntgen, kurzwelliges UV). Sie beeinflussen Wetter und Klima wesentlich; allerdings besteht noch Forschungsbedarf. Die Sonnenfleckenanzahl bildet die Sonnenaktivität nur grob ab; je mehr Sonnenflecken, desto höher tendenziell die Sonnenaktivität. Die Sonnenaktivität wirkt auf verschiedenen Zeitskalen und mitunter gegensätzlich; hierzu wird intensiv geforscht. Im Jahr 2023 war die Fleckenzahl nach dem Minimum (2020) weiter merklich zunehmend.

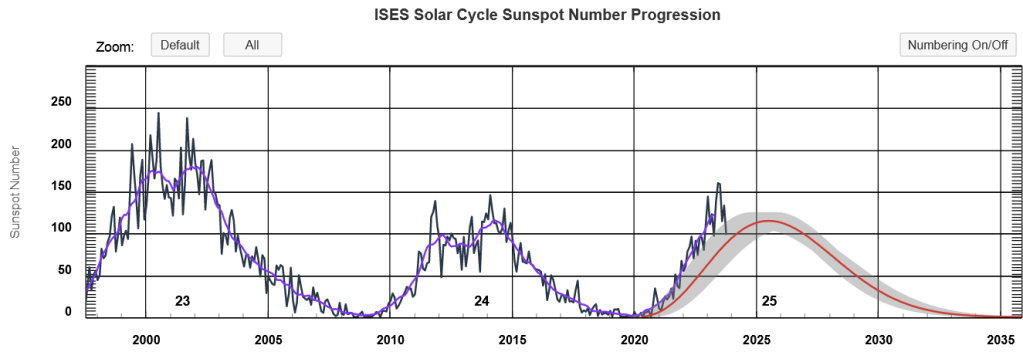

Dem noch intensiven 23. folgte der schwache 24. SCHWABE- Zyklus; und aktuell begann 2020 der vielleicht schon wieder deutlich stärkere 25. SCHWABE-Zyklus; insgesamt scheint der grob einhundertjährige FEYNMAN-Zyklus, welcher etwa um 1910 und um 2010 sein Minimum hatte, mit dem 26. SCHWABE-Zyklus, der so um 2030 beginnen dürfte, wieder im Steigen begriffen. Aktuell traten auch 2023 meist mehr Sonnenflecken auf, als vorhergesagt.

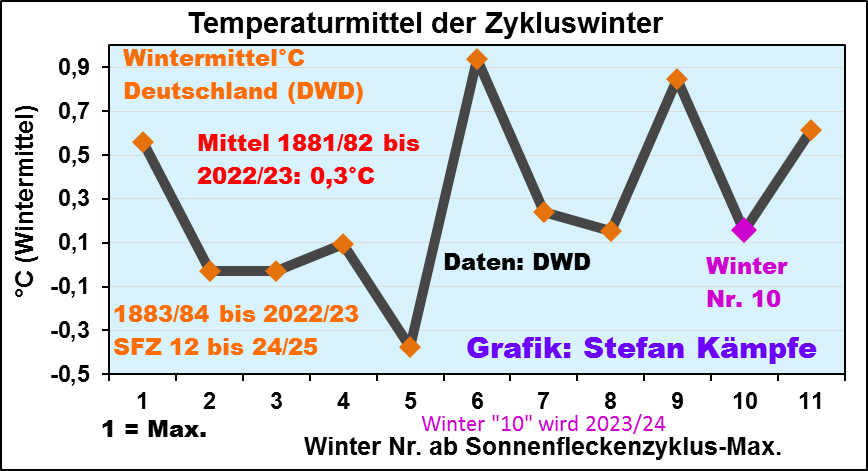

Das Minimum zwischen den Zyklen 24 und 25 trat also zwischen Herbst 2019 und Sommer 2020 ein und zog sich sehr lange hin. Das solare Verhalten ähnelt damit eher dem des FEYNMAN-Minimums im frühen 20. Jahrhundert; damit scheinen die Befürchtungen, es werde bald ein neues DALTON- oder gar MAUNNDER-Minimum mit harscher Abkühlung geben, wohl überholt zu sein. Der Winter 2023/24 ist der zehnte nach dem letzten Maximum des SCHWABE-Zyklus. Die 11 Vergleichswinter seit 1881/82 liegen mit etwa +0,2°C etwas unter dem Wintermittel des gesamten Zeitraumes 1881/82 bis 2021/22, das etwa +0,3°C beträgt. Von diesen 11 Vergleichswintern waren nur die von 1892/93 und 1946/47 erheblich zu kalt und der von 2010/11 etwas zu kalt, alle anderen fielen normal oder zu mild aus; sehr mild waren aber nur 1956/57 und vor allem der von 1988/89. Betrachtet man alle Winter nach ihrem Rang im SCHWABE-Zyklus, so verliefen der sechste und der neunte nach dem Zyklus-Maximum im DWD-Deutschlandmittel am mildesten, der zweite, dritte und fünfte am kältesten; freilich ist der „Vorhersagewert“ wegen des geringen Stichprobenumfangs mit größter Vorsicht zu genießen.

Dreizehn der zwanzig kältesten Winter nach 1945 in Deutschland traten in der Nähe des SCHWABE-Sonnenminimums auf, nur sieben in der Nähe des Maximums. Hier zeigt sich schon eine gewisse Verzögerung, mit der die Wintertemperaturen der solaren Aktivität folgen.

Sollte die Sonnenaktivität in den kommenden Jahrzehnten wieder steigen, weil sich der etwa tausendjährige Eddy-Zyklus seinem Maximum nähert, so wäre in naher Zukunft eher mit einem Fortbestand des aktuellen Warmklimas zu rechnen; kalte Winter wären zwar nicht ausgeschlossen, aber selten zu erwarten.

Insgesamt lässt die Sonnenaktivität 2023 einen normalen bis zu milden Winter erwarten.

Die Zirkulationsverhältnisse: Zumindest anfangs Winter?

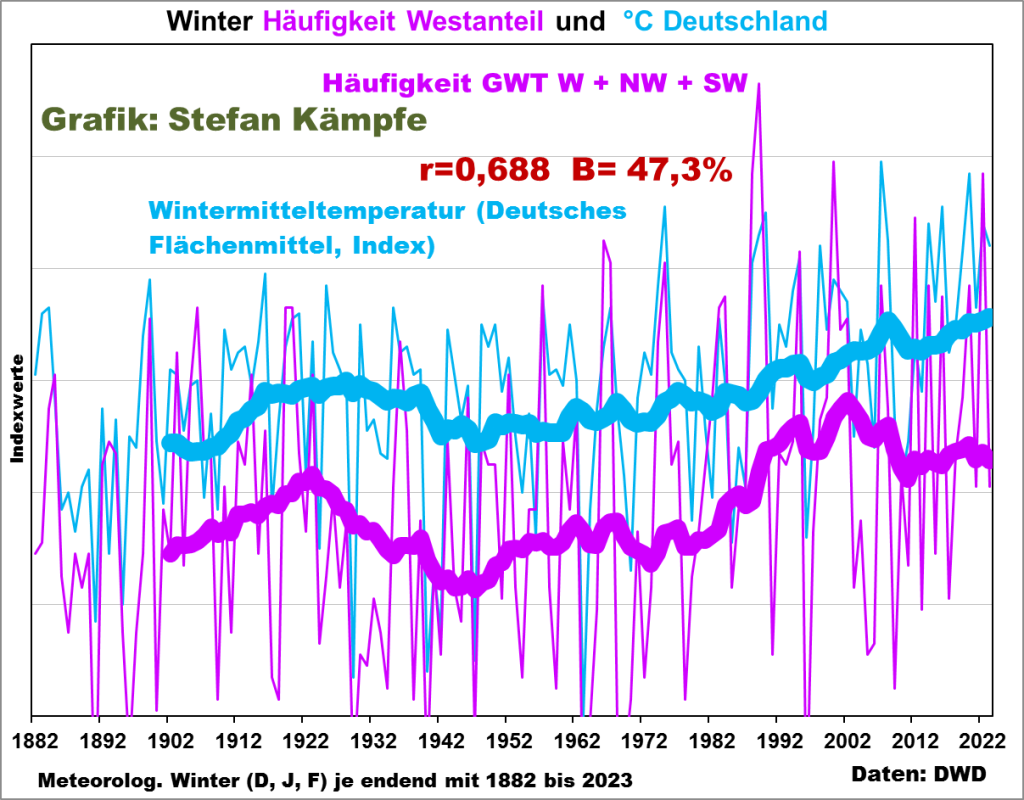

Westliche Luftströmungen (Zonale Großwetterlagen) bringen milde Atlantikluft nach Deutschland, nördliche und vor allem östliche Kaltluft. Bei Süd- und Zentralhochlagen muss ein starker Wind die bodennah aus Ost einsickernde oder vor Ort immer wieder neu entstehende Kaltluftschicht vertreiben, ansonsten können auch sie im Tiefland bitterkalt sein, während es auf den Berggipfeln sehr mild ist. Der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Luftströmungen mit Westanteil (Großwettertypen W, SW und NW) sowie den Wintertemperaturen in Deutschland ist sehr eng (folgende Grafik); mehr als 47% der Temperaturvariabilität werden von der Häufigkeit dieser westlichen Lagen bestimmt:

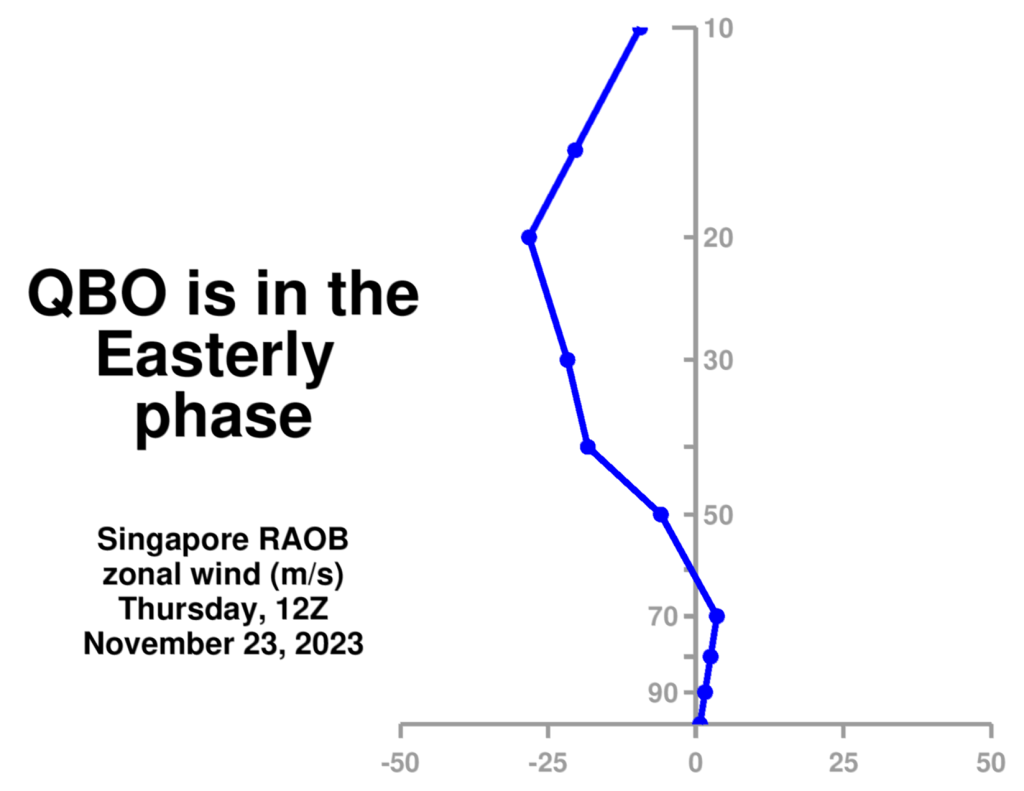

Für längerfristige Vorhersagen muss man die Zirkulationsverhältnisse vorhersehen können, was kaum möglich ist. Im Herbst 2023 war die Zonalzirkulation im September überwiegend sehr schwach, im Oktober und November deutlich kräftiger, als in den Vorjahren; es gab kaum noch Unbestimmte (XX) Wetterlagen – ein mögliches Indiz für eine dafür dann schwächere Zonalzirkulation im Winter? Doch ob die seit der Jahrtausendwende zu beobachtende leichte Abnahme der Westlagenhäufigkeit in diesem Jahr eine Rolle spielt, ist fraglich. Die seit 2018 gehäuften Zirkulationsstörungen, welche aber 2023 die Westdrift weniger lange schwächten als in den Vorjahren, machen gewisse Hoffnungen auf zeitweise winterliches Wetter. Westwetterlagen sind jedenfalls bis weit in den Dezember hinein erst einmal unwahrscheinlich. Wegen der aktuellen Ostwind-Phase der QBO (Erklärung siehe später), muss eine anfangs kältere Winterwitterung in Betracht gezogen werden.

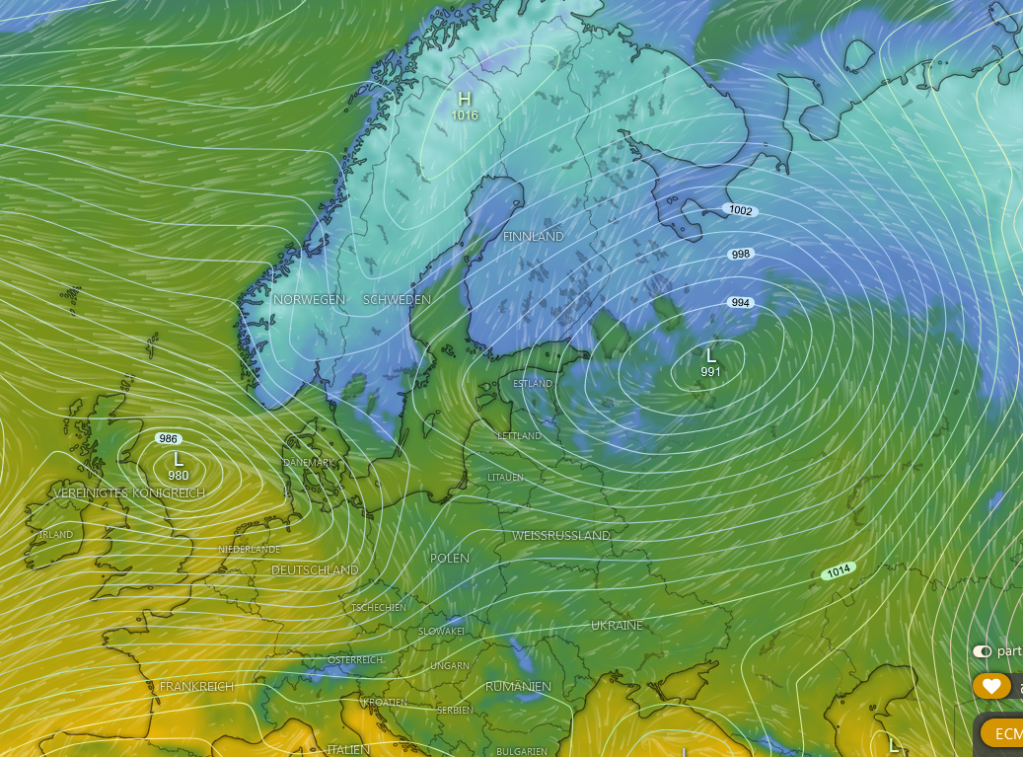

Eine Besonderheit der Spätherbst-Witterung in Europa: Die frühe und dann anhaltende Kälte in Nord- und Mittelskandinavien

Ob dieses so in den vorangehenden Warmjahren nicht aufgetretene Phänomen unser Winterwetter im Sinne von Kälte beeinflussen könnte, ist zwar unklar, aber nicht ausgeschlossen, denn die dort lagernde Kaltluft könnte, falls sich diese Großwetterlage (oft eine südliche Westlage) im Laufe des Winters wiederholt, durchaus erneut weiter südwärts vorstoßen. Anfang Oktober nahmen die Tiefs noch eine relativ nördliche Zugbahn. Mittel- und besonders Süddeutschland kamen dadurch zeitweise noch in den Genuss extrem warmer Sommerluft; nur von kürzeren Vorstößen mäßig kühler Luftmassen unterbrochen. Doch allmählich schlugen die Tiefs eine immer südlichere Zugbahn ein. Am 20./21. November zog dann ein Tief direkt über Deutschland hinweg und leitete den Umschwung zu kaltem Nordwetter ein. Die Einwinterung begann aber etwa nördlich des 61. Breitengrades schon am Ende der ersten Oktoberdekade; ab der Oktobermitte herrschte dort meist Dauerfrost. Als Beispiel sei die Luftdruck- und Temperaturverteilung vom 13. November 2023 gezeigt, man achte auf die südlich des 60. Breitengrades liegenden Tiefzentren (Bildquelle windy.com, Blautöne zeigen Temperaturen von 0°C abwärts, je heller, desto kälter):

Die mittelfristigen Modelle: Kalte erste Dezemberhälfte?

Die verbesserte Kurzfrist- Vorhersagegüte (etwa 1 bis 4 Tage im Voraus) resultierte aus der Entwicklung und Verfeinerung numerischer Modelle, basierend auf Gleichungen der Thermodynamik, in Verbindung mit immer schnelleren Computern sowie mehr und besseren Mess- oder Beobachtungsdaten per Satelliten und Automaten. Für längerfristige Vorhersagen dienen sogenannte Ensemble-Modelle, bei denen man die Ergebnisse mehrerer Modell-Läufe (gerechnet mit leicht variierten Anfangsparametern) mittelt. Sie liefern keine detaillierten Vorhersagen, doch gute Abschätzungen der Luftdruckverhältnisse für etwa eine Woche im Voraus und vage für bis zu 15 Tagen. Die Ensemble- Vorhersagekarte des NOAA (USA-Wetterdienst) vom 25.11. für den 10.12.2023 (noch sehr unsicher) zeigt ein Zentraltief westlich von Island mit südwestlichem Bodenwind über Deutschland, was tendenziell eher normales bis zu mildes Winterwetter bedeuten würde (Quelle: NOAA).

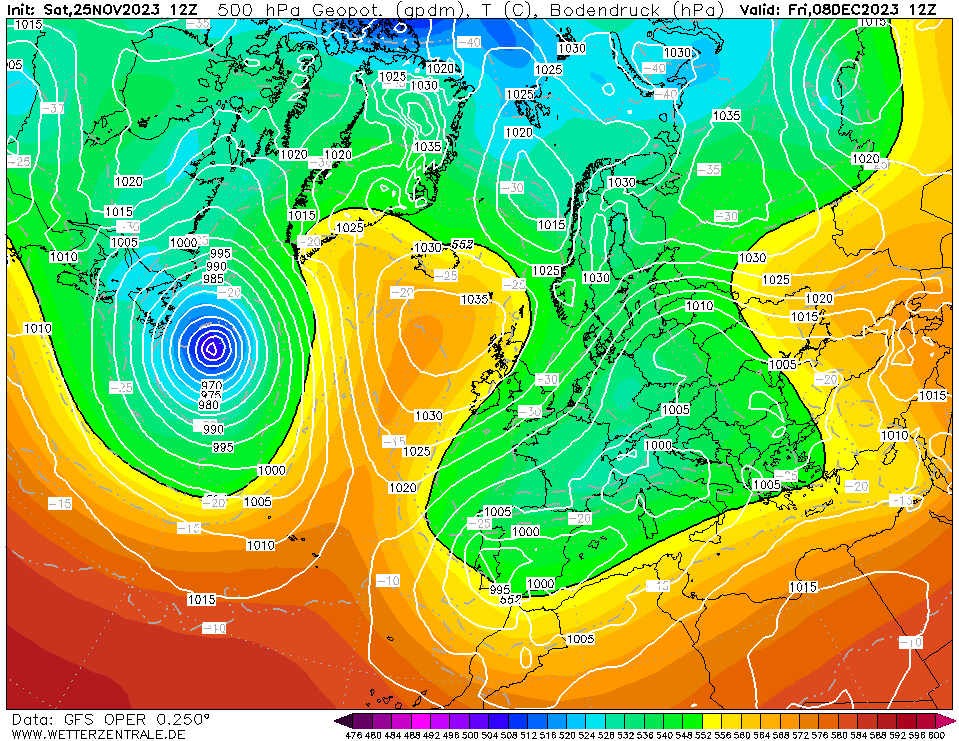

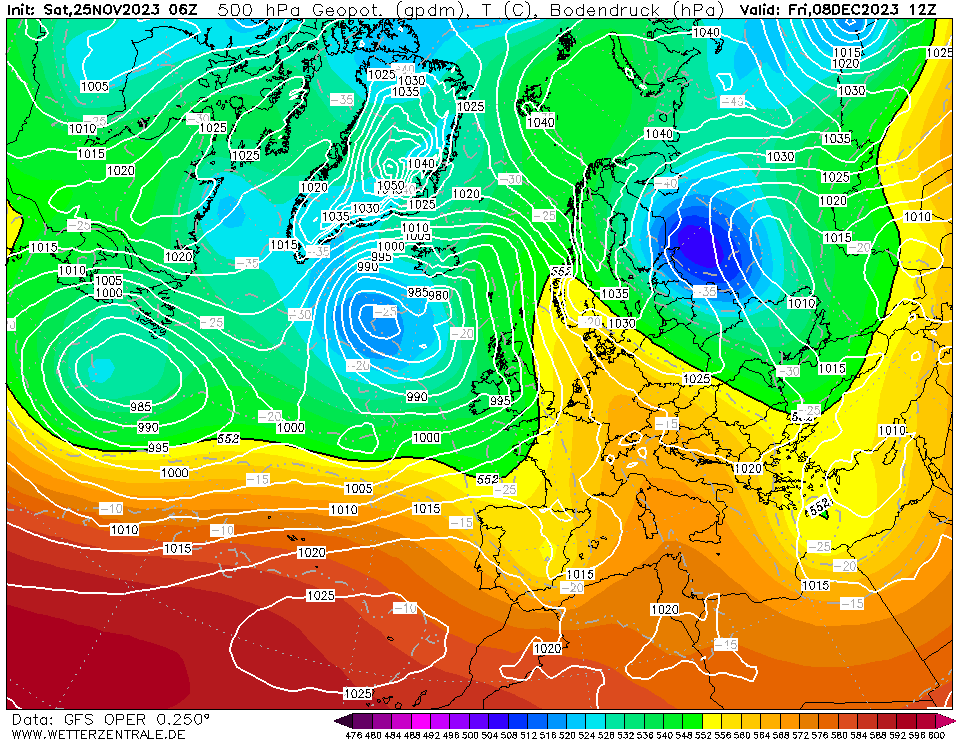

Allerdings zeigen die einzelnen Modell-Läufe des GFS, es gibt deren je mehr als 30 für jeden Startzeitpunkt, naturgemäß mit wachsender zeitlicher Entfernung noch merkliche Unterschiede – sowohl eine Milderung als auch eine Fortsetzung des Winterwetters scheinen möglich – hier zwei gegensätzliche Beispiele (Quellen):

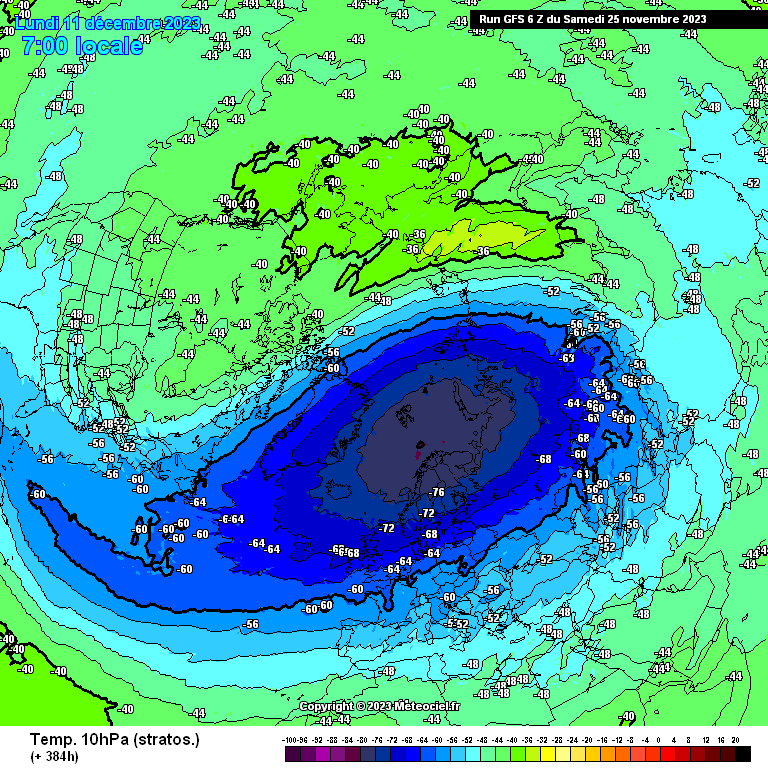

Die obere Karte ähnelt einer feucht-kalten Nordostlage; die untere einer mäßig milden Südlage. Die Mittelfrist-Modell-Läufe deuten also eine normale bis mäßig kalte erste Dezemberhälfte an; ob aber nach der Monatsmitte das unbeliebte Weihnachtstauwetter kommt, ist unklar; für Januar und Februar 2024 sind diese Modelle nicht verfügbar. Und viele aktuellste Modell-Läufe lassen den troposphärischen Kältepol ab der zweiten Dezemberdekade nach Nordostkanada wandern – was den Frühwinter in Europa beenden und stattdessen, wie so oft, Nordamerika Eiseskälte bringen würde.

Die aktuelle Tendenz der Wintertemperaturen in Deutschland

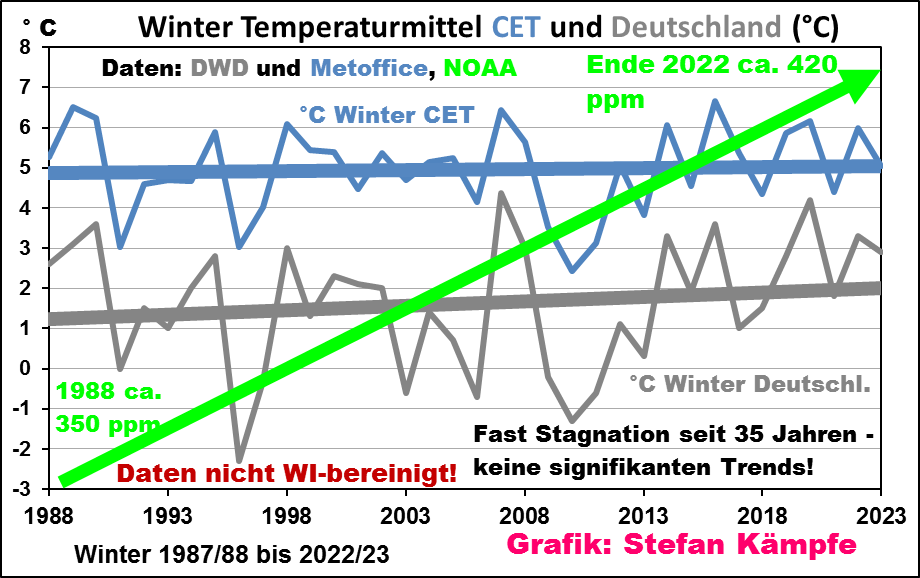

Trends erlauben nie Rückschlüsse auf den Einzelfall und keine Extrapolation in die Zukunft. Die Wintertemperaturen entwickelten sich in den letzten gut 30 Jahren in Deutschland und in Zentralengland (Midlands) folgendermaßen:

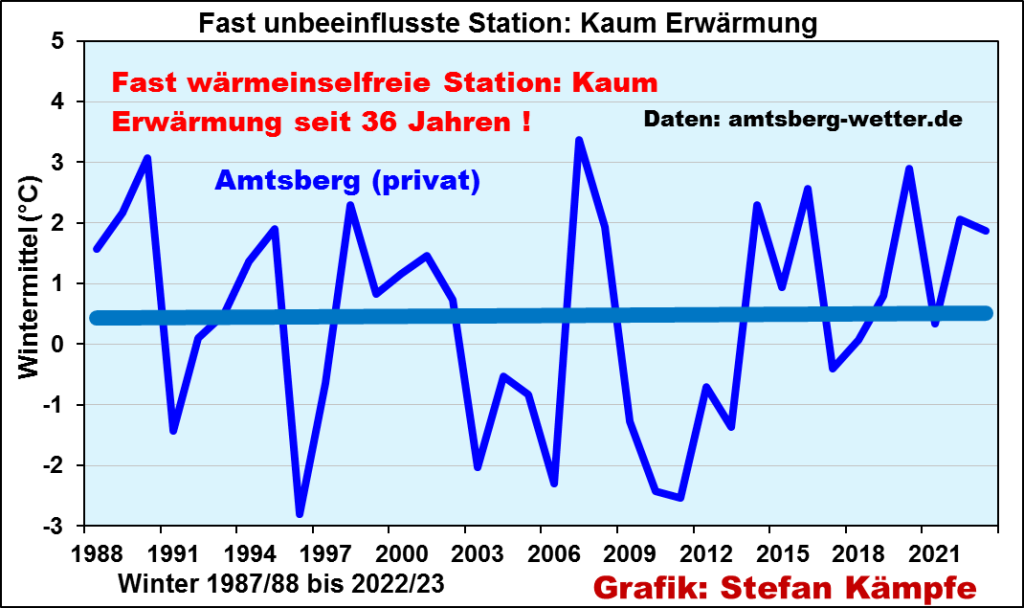

Trotz der sehr milden Winter 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2021/22 und 2022/23 sowie stark steigender CO₂-Konzentration (grüne Linie) stieg das Wintermittel seit 36 Jahren im Gegensatz zum Sommer oder Herbst nur wenig und in Zentralengland fast nicht, weil offenbar in unseren nördlichen Breiten die winterlichen Erwärmungsmöglichkeiten ausgereizt sind. Und die Daten sind nicht wärmeinselbereinigt. Einen sogar kaum steigenden (nicht signifikanten) Trend zeigt die wärmeinselarme Station Amtsberg/Erzgebirge:

Mit einer Wärmeinselbereinigung, welche aber schwierig ist, hätten sich die Winter in West-und Mitteleuropa seit den späten 1980er Jahren also sogar nicht mehr erwärmt.

Die Nordatlantische Oszillation (NAO), die PDO, die AMO, die QBO und der Polarwirbel – berechtigte Hoffnungen auf Winterwetter?

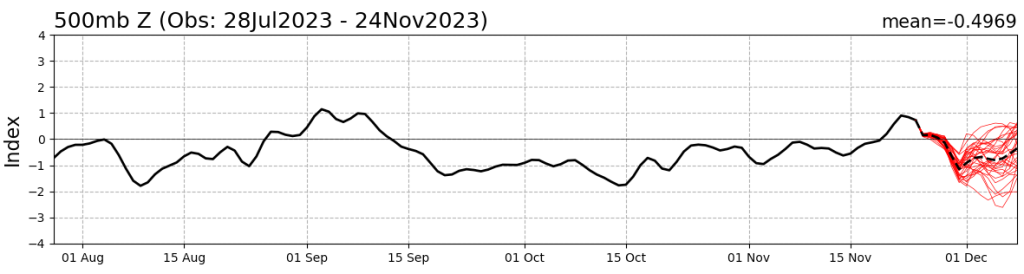

Der NAO-Index ist ein Maß für die Intensität der Westströmung über dem Ostatlantik im Vergleich zum Langjährigen Mittel. Positive NAO-Werte bedeuten häufigere und intensivere, im Winter eher milde Westwetterlagen. Bei negativen NAO-Werten schwächt sich die Intensität der Zonalströmung ab, bei stark negativen Werten kann sie gar in eine Ostströmung umschlagen oder meridional verlaufen. Nur kurzzeitig Anfang September gab es länger durchgehend positive, sonst meist negative NAO-Indexwerte; diese Tendenz scheint sich auch Anfang Dezember fortzusetzen (Quelle):

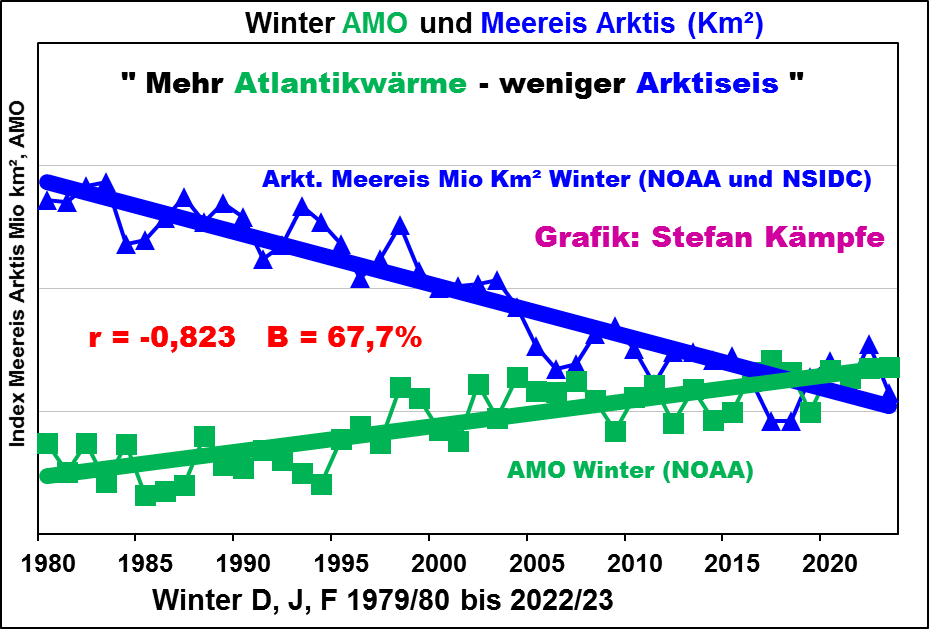

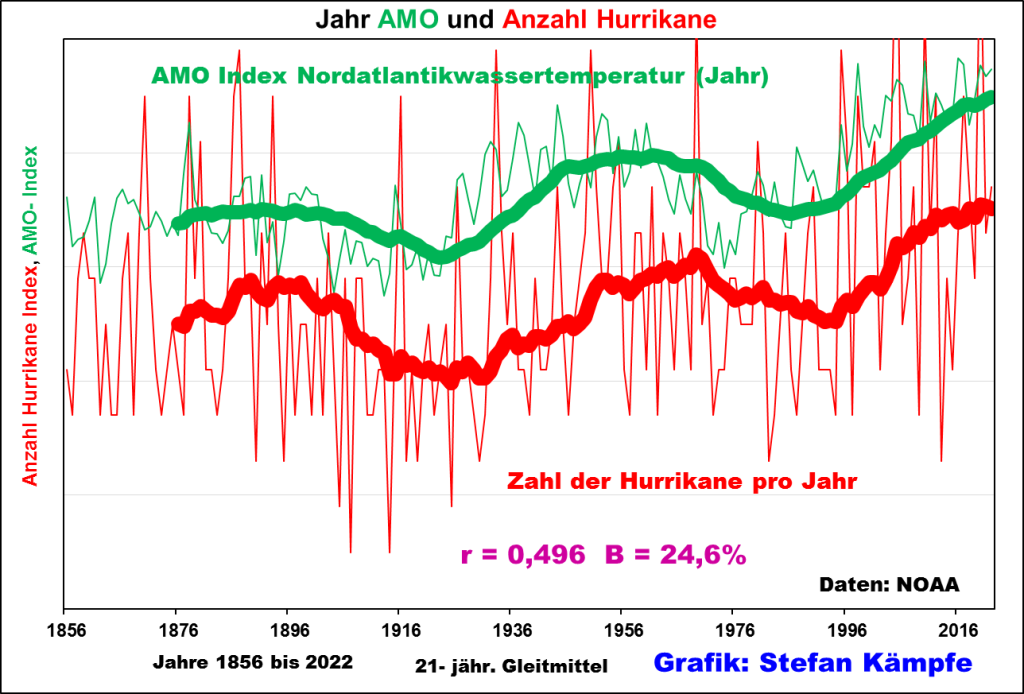

Sollten auch im weiteren Verlauf negative NAO-Werte überwiegen, so dürfte das die Westdrift schwächen und Kälte begünstigen. Mitunter verändert sich die NAO aber sprunghaft (schwere Vorhersagbarkeit). Die pazifische dekadische Oszillation (PDO) könnte ebenfalls unsere Winterwitterung beeinflussen; negative PDO-Werte im Sommer/Spätsommer, wie wir sie 2023 hatten, deuten, aber weit unter Signifikanzniveau, nur auf einen kälteren Dezember hin. Auch wenn, wie in diesem Jahr, die PDO-Werte zwischen Mai und September negativ waren, so deutet das vage auf einen eher kalten Dezember in Deutschland hin; für den Hochwinter fehlt jeglicher Zusammenhang. Global-klimatisch bemerkenswert ist die nun schon über dreijährig durchgängig negative Serie der PDO. Die AMO (ein Maß für die Wassertemperaturschwankungen im zentralen Nordatlantik) beendet vermutlich bald ihre Warmphase. Ein kompletter AMO-Zyklus dauerte seit Beginn regelmäßiger Messungen meist etwa 50 bis 80 Jahre, somit ist in naher Zukunft ein Wechsel in die Kaltphase möglich. AMO-Warmphasen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für einen kalten Winter aber nur leicht, weil diese Konstellation kalte, nordöstliche Strömungen („Wintermonsun“) begünstigen könnte. Und die sogenannte QBO (Windverhältnisse in der Stratosphäre der Tropen, die etwa alle 2,2 Jahre zwischen West und Ost pendeln), wechselte 2023 fast in allen Schichten zur Ostwind-Phase, was eher für eine Schwächung der milden Westlagen spricht.

In diesem Zusammenhang lohnt aber noch ein Blick auf die mögliche Entwicklung des Polarwirbels. Ein ungestörter, sehr kalter Polarwirbel im 10-hPa-Niveau (gut 25 Km Höhe, Stratosphäre) ist kreisrund und in der Arktis extrem kalt, was Westwetterlagen begünstigt, welche in Deutschland mild sind. Etwa ab Mitte September 2023 bildete sich ein Polarwirbel, welcher im Oktober/November recht kräftig und wenig gestört war. Für den 11. Dezember wird aber ein stark gestörter, relativ schwacher Polarwirbel vorhergesagt; in seinem Zentrum über Nordskandinavien/innere Arktis sollen nur knapp unter minus 76°C herrschen (Quelle: Französischer Wetterdienst):

Polarwirbel, NAO, PDO, QBO und AMO lassen uns also durchaus Hoffnung auf Kälte.

Verursacht das angeblich verschwindende Arktische Meereis kältere Winter? Für die relativ kalten Winter 2009/10 und 2012/13 wurde das schwindende arktische Meereis, speziell im September, verantwortlich gemacht. Mit etwa 4,37 Millionen Km² gab es im Septembermittel 2023 eine etwas größere Eisfläche, als zum bisherigen Negativ-Rekordmittel von 3,57 Millionen Km² im Sept. 2012 (Daten: NSIDC, National Snow and Ice Data Center der USA). Der Eisrückgang scheint also vorerst gebremst zu sein. Bei AMO- und PDO-Warmphasen wird mehr Wärme in die Arktis eingetragen. Die minimale Eisausdehnung und die geringere Westlagenhäufigkeit der 2000er Jahre „passen“ gut zum AMO-Maximum. Genaueres Zahlenmaterial zur Eisausdehnung liegt leider erst seit 1979 vor (Einführung der flächendeckenden, satellitengestützten Überwachung). Zumindest in diesem relativ kurzen Zeitraum von gut 40 Jahren bestand ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen der AMO und der Fläche des winterlichen Arktis-Meereises:

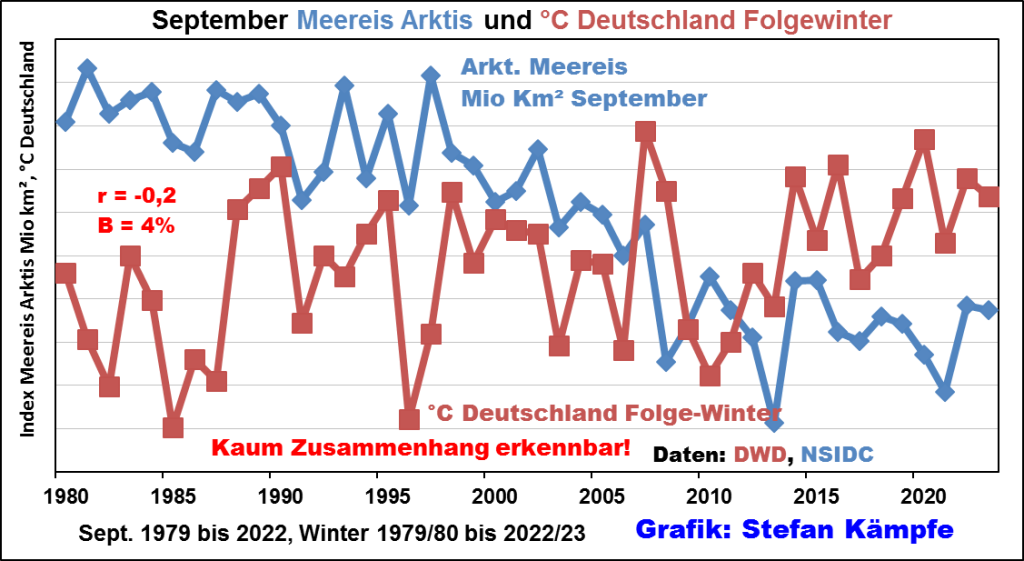

Ähnlich wie in den 1930er Jahren, als während der damaligen AMO-Warmphase ebenfalls ein Meereisrückgang sowie vor allem ein starkes Abschmelzen der Grönland-Gletscher herrschte. Näheres dazu unter hier. Die These „weniger Arktiseis – mehr Winterkälte in Deutschland“ ist unhaltbar; tatsächlich gibt es nur einen geringen, zwar negativen, aber bei weitem nicht signifikanten Zusammenhang:

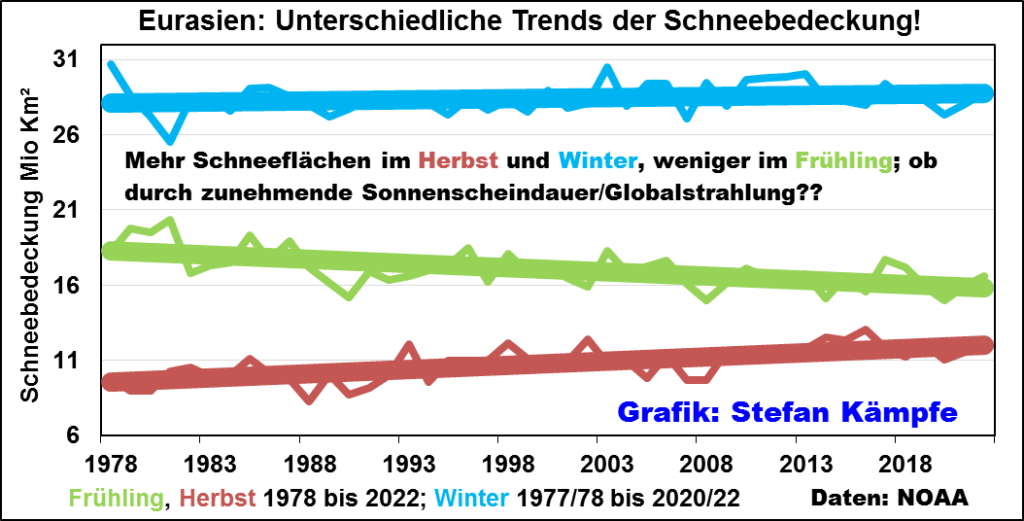

Auch bei Betrachtung anderer Bezugszeiträume besteht keine signifikante Korrelation. Die aktuelle Meereisbedeckung im Vergleich zu den Vorjahren auf der Nordhalbkugel kann man hier abrufen. Laut einer Fehlprognose von Al Gore sollte der Nordpol schon im Spätsommer 2013 eisfrei sein. Im Herbst 2023 setzte das Eiswachstum nach dem 19.September ein, es gab mehr Eis als im Herbst 2012; die relativ starke Eiszunahme im Spätherbst könnte den Temperaturgegensatz zwischen niederen und hohen Breiten aber verstärken und milde Westlagen im Frühwinter begünstigen. Insgesamt hat das komplizierte, wenig erforschte Zusammenspiel zwischen Meeresströmungen, AMO, Meereis und Großwetterlagen wahrscheinlich großen Einfluss auf die Witterungsverhältnisse. Die Ausdehnung der Schneebedeckung im Spätherbst (Okt/Nov) in Eurasien hat keine eindeutigen Auswirkungen auf die deutsche Winterwitterung. So bedeckte der Schnee in den Spätherbsten 1968, 70, 72, 76, 93, 2002, 09, 11 bis 21 auf der größten zusammenhängenden Landmasse der Erde eine überdurchschnittliche Fläche, doch nur die 3 Winter 1968/69, 2002/03 und 2009/10 waren danach zu kalt, während die anderen 18 mehr oder weniger zu mild ausfielen; letztmalig der von 2021/22. Eine große Überraschung bot dieser Analyseteil trotzdem. Im Herbst und Winter wächst nämlich die mit Schnee bedeckte Fläche Eurasiens; nur im Frühling und Sommer nimmt sie ab. Sollte es Dank des „Klimawandels“ nicht immer weniger Schneeflächen in allen Jahreszeiten geben?? Und die wahre Ursache für die Abnahme im Frühjahr/Sommer ist nicht das CO₂, sondern vermutlich mehr Sonnenschein (siehe folgende Abbildung):

9. Analogfälle (ähnliche Witterung wie 2023)

Bei dieser Methode werden die dem Winter vorangehenden Monate hinsichtlich ihres Witterungsverlaufs untersucht. Den extrem warmen Septembern von 1947, 49, 61, 82, 99, 2006 und 16 folgten stets mäßig-milde bis extrem milde Winter. Betrachtet man alle mehr oder weniger zu kalten Winter der vergangenen 5 Jahrzehnte inklusive solcher, die bei milder Gesamtwitterung mindestens eine mehrwöchige Kälteperiode aufwiesen, so gingen diesen Wintern bis auf die Ausnahme von 2011 Herbste voraus, die schon mindestens einen auffälligen Kälteeinbruch hatten. Dieser ereignete sich 2023 erst Ende November. Aber die viel zu hohe Lage der 500-hPa-Fläche über Deutschland im September deutet, freilich unter Signifikanzniveau, einen eher milden Winter an. Vor den meisten fast durchgängig milden Wintern (1973/74,1974/75,1987/88,1988/89,1989/90, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2021/22, 2022/23) waren die Herbste entweder rau, gemäßigt oder extrem mild; markante Kälteeinbrüche fehlten jedoch oder waren nur undeutlich und kurz (November 1988,1989 und September 2022). Das Witterungsverhalten im September/Oktober 2023 (Sept. viel zu warm und zu trocken, Oktober sehr mild und zu nass) deutet ebenfalls auf einen eher milden Winter hin (Vergleichsfall 1982).

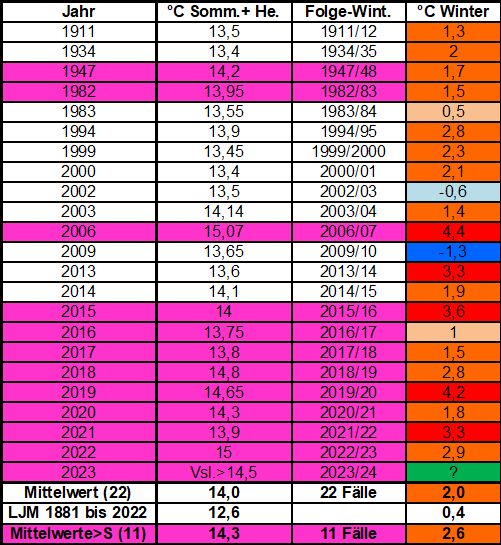

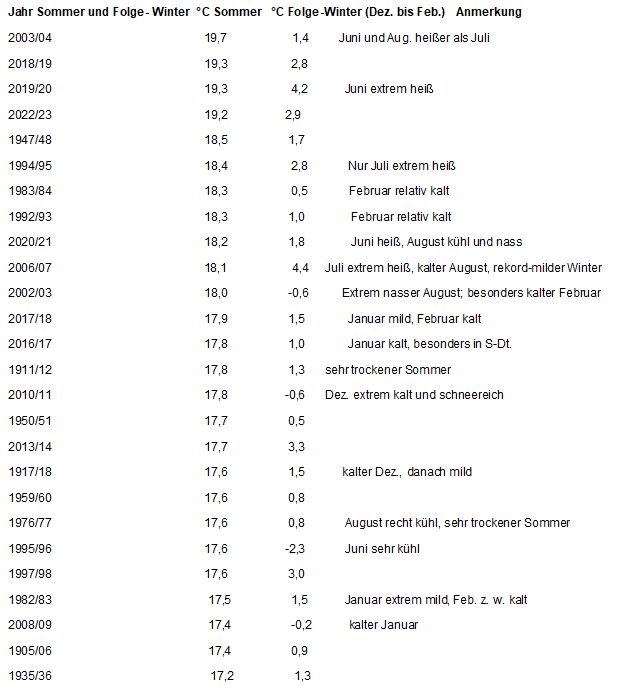

Sehr warmen Sommern folgen meist zu milde Winter (positiver Zusammenhang). Im Anhang sind nochmals die 26 wärmsten Sommer im Deutschland-Flächenmittel seit 1881 und die Temperaturen ihrer Folge-Winter aufgelistet. Für seriöse Vorhersagen ist diese Beziehung allein freilich trotzdem etwas zu schwach. Zwischen den Herbst- und Wintertemperaturen findet sich sogar ein etwas deutlicherer positiver Zusammenhang; der insgesamt extrem milde Herbst 2023 deutet also ebenfalls eher auf einen milden Winter hin. Bei Betrachtung des Deutschland-Temperaturmittels aus den meteorologischen Jahreszeiten Sommer und Herbst zusammen ergibt sich ein bemerkenswerter Zusammenhang; besonders, wenn man nur diejenigen Fälle betrachtet, in denen das zu hohe Temperaturmittel von Sommer und Herbst (Juni bis November) die einfache Standardabweichung von 1881 bis 2022 erreicht oder überschreitet:

Von den 22 Fällen mit deutlich zu hohem Sommer- und Herbstmittel folgten also nur zwei etwas zu kalte Winter; die übrigen 20 waren allesamt mehr oder weniger deutlich zu mild. Berücksichtigt man von diesen 22 Fällen nur die 11, bei denen auch der Sommer und der Herbst jeweils für sich ihre einfache Temperatur-Standardabweichung erreichten oder überschritten (pink markiert), so waren sogar alle ihnen folgenden Winter zu mild, darunter die extrem milden 2006/07 und 2019/20 sowie 2021/22. In diesem Jahr haben wieder alle drei Mittelwerte ihre Standardabweichung überschritten, was eher für einen Mildwinter spricht. Lohnend ist auch ein Blick auf die mittlere Höhenlage der 500-hPa-Fläche über Deutschland. Lag diese im Jahresmittel, so wie auch 2023 zu erwarten, höher als im Langjährigen Mittel, so deutet das mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf einen Mildwinter hin, besonders dann, wenn diese zu hohe Lage im Mittel von Januar bis September auftrat, was, trotz etwas geringerer Höhenlage im März, April und Juli, ebenfalls zutraf. In den Fällen, bei denen das Höhenlage-Mittel für 500hPa von Januar bis September die einfache Standardabweichung des Zeitraumes von 1948 bis 2022 überschritt, das war erstmals 1989 und insgesamt zwölfmal zu verzeichnen, waren 11 der Folgewinter, vor allem der Januar, mehr oder weniger deutlich zu mild, nur der Winter von 2002/03 zu kalt. Auch 2023 lag das Geopotential dieses Zeitraumes mit etwa 5645 gpdm deutlich über der einfachen Standard-Abweichung. Das Luftdruckverhalten am Boden liefert ähnliche, aber unter Signifikanzniveau liegende Signale: Der zu hohe Luftdruck im Mai und der deutlich zu niedrige im Oktober 2023 kündigen ebenfalls einen Mildwinter an; ebenso die Häufung südlicher Großwetterlagen in den Spätsommer-Monaten August und September.

Insgesamt liefern diesmal fast alle Analogfälle wichtige Anhaltspunkte für eine milde Winterwitterung.

Die Wirbelsturm-Aktivität im Nordatlantik und im nördlichen Indik

Mit gewissen Abstrichen (mangelnde Beobachtungsmöglichkeiten vor Einführung der Satellitentechnik) ist die jährliche Anzahl der Tropischen Wirbelstürme im Nordatlantik (Hurrikane) und der Zyklone (nördlicher Indischer Ozean) etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Die verheerenden, meist wenige Tage bis selten länger als zwei Wochen existierenden Hurrikane gelangen nie nach Mitteleuropa. Aber sie beeinflussen unsere Witterung. Sie schwächen bei bestimmten Zugbahnen das Azorenhoch oder kommen bei Einbeziehung in die Westdrift als normale Tiefs nach Europa, wo sie im Spätsommer/Herbst mitunter einen markanten Witterungsumschwung einleiten. Auch die Anzahl der im nördlichen Indischen Ozean jährlich vorkommenden Wirbelstürme (Zyklone) könnte einen gewissen Einfluss auf unsere Winterwitterung haben; es gibt von 1890 bis 2020 eine leicht negative Korrelation (tendenziell kältere Winter, wenn dort viele Zyklone auftraten). Im Mittel von 1851 bis 2022 sind 5 bis 6 Hurrikane pro Jahr (die Saison beginnt meist erst zwischen Mai und Juli, doch 2016 gab es schon im Januar einen Hurrikan, und endet spätestens Anfang Dezember) aufgetreten. Erreichte ihre Zahl mindestens 10 (1870, 1878, 1886, 1887, 1893, 1916, 1933, 1950, 1969, 1995, 1998, 2005, 2012, 2017 und 2020), so waren von den 15 Folgewintern 11 zu kalt oder normal, und nur 4 (1950/51, 1998/99, 2017/18, da aber kalter Februar, und 2020/21, da aber zeitweise Kälte im Januar/Februar) zu mild. Bei fast all diesen Fällen brachte allerdings schon der Spätherbst markante Kältewellen; selbst vor zwei der milden Winter waren diese zu beobachten; besonders markant 1998, und 2017 war der September zu kalt. Bei deutlich übernormaler Hurrikan-Anzahl besteht eine erhöhte Neigung zur Bildung winterlicher Hochdruckgebiete zwischen Grönland und Skandinavien. In diesem Jahr gab es bislang 7 Hurrikane und damit zwar etwas zu viele, aber weniger als zehn, was keine eindeutigen Aussagen erlaubt. Bemerkenswert ist 2023 der zwar zeitige Start der Sturmsaison, doch entwickelten sich im Juni nur Tropische Stürme und von Anfang Juli bis Mitte August nur ein schwacher Hurrikan (Kategorie 1); von Ende August bis Ende Oktober traten dann sehr viele Tropenstürme und Hurrikane auf; Ende Oktober brach die Aktivität aber rasch zusammen. Im Indischen Ozean war die Zyklonen- Aktivität 2023 fast durchschnittlich. Ähnlich wie beim arktischen Meereis, wird auch die Hurrikan-Anzahl signifikant von der AMO beeinflusst. In AMO-Warmphasen (Gegenwart) treten mehr Hurrikane auf.

Die Wirbelsturm-Aktivität gibt auch diesmal keine eindeutigen Winter-Hinweise.

Die Langfrist- Vorhersagen einiger Institute, Wetterdienste und Privatpersonen:

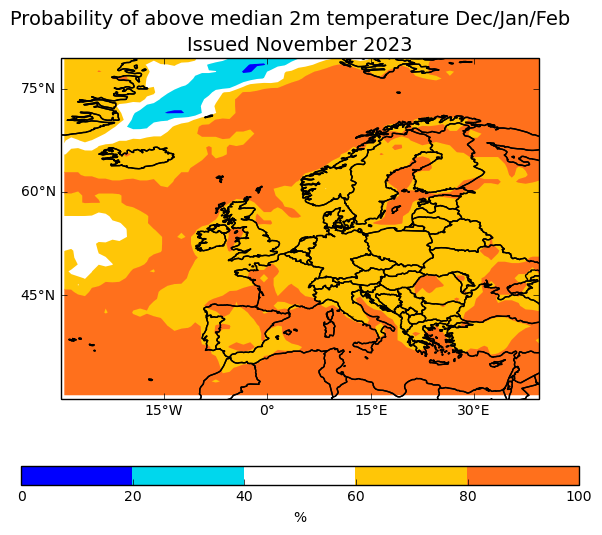

UKMO-Metoffice (Großbritannien): Stand 11.11.2023 Winter (D, J, F) mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in ganz Deutschland zu mild (folgende Karte):

Anmerkung: Hier wird nur die Metoffice-Karte mit der Wahrscheinlichkeit des Abweichens vom Median gezeigt. Es gibt zwei weitere. Diese Median-bezogene Wahrscheinlichkeitsaussage zeigt wie die anderen Karten auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für über dem Median liegende Wintertemperaturen besonders über der südlichen Arktis, Teilen des Nordatlantiks sowie im Mittelmeer- und Ostseeraum:

Die aktuellen Karten jederzeit hier

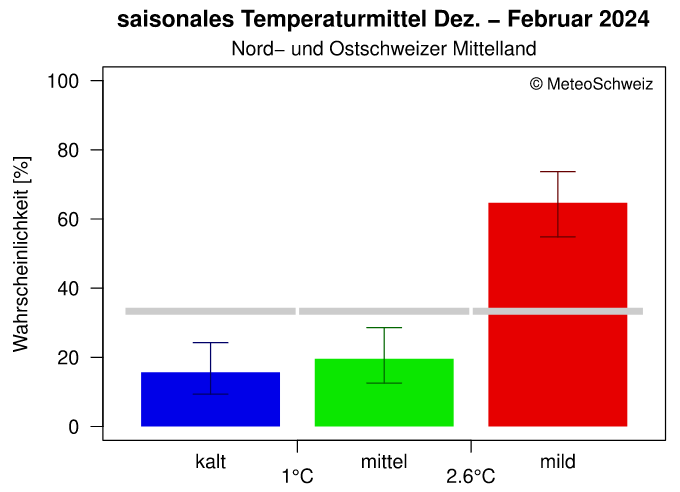

Meteo Schweiz Stand Nov. 2023: Stark erhöhte Wahrscheinlichkeit (ca. 65%) für einen zu milden Winter. Zusammen ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von etwa 85% für „normal“ bis „zu mild.“ Zu kalter Winter nur zu etwa 15% wahrscheinlich. Die „doppelten T“ sind die Fehlerbalken; die Prognose gilt nur für die Nordostschweiz, ist aber auch für Süddeutschland repräsentativ:

ZAMG (Wetterdienst Österreichs) Stand Mitte Nov. 2023: Dezember mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu mild, aber nur etwa 10% Wahrscheinlichkeit für einen kalten Dezember. Im Januar 2024 grob ähnliche Verhältnisse; für Februar lag noch keine Prognose vor. Die Aussagen gelten bestenfalls auch für das südliche Bayern und Baden-Württemberg (Prognose hier).

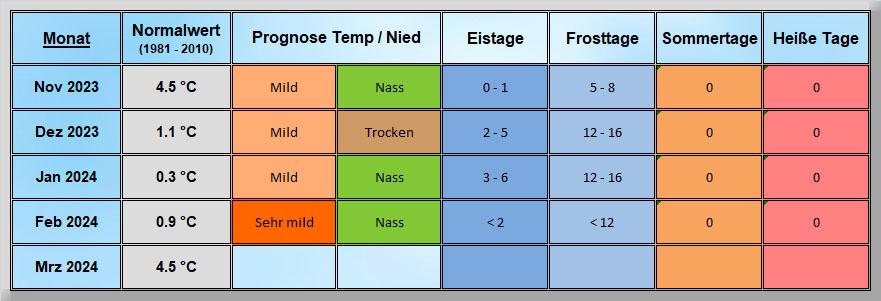

LARS THIEME (langfristwetter.com) Vorhersage vom 5. November 2023. Alle Wintermonate sollen, hier bezogen auf den Normalwert 1981 bis 2010, zu mild ausfallen, der Januar und Februar sogar sehr mild. Siehe folgende zwei Tabellen (Quelle):

IRI (folgende Abbildung), Vorhersage vom Nov. 2023: Besonders in Norddeutschland leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für übernormale Wintertemperaturen:

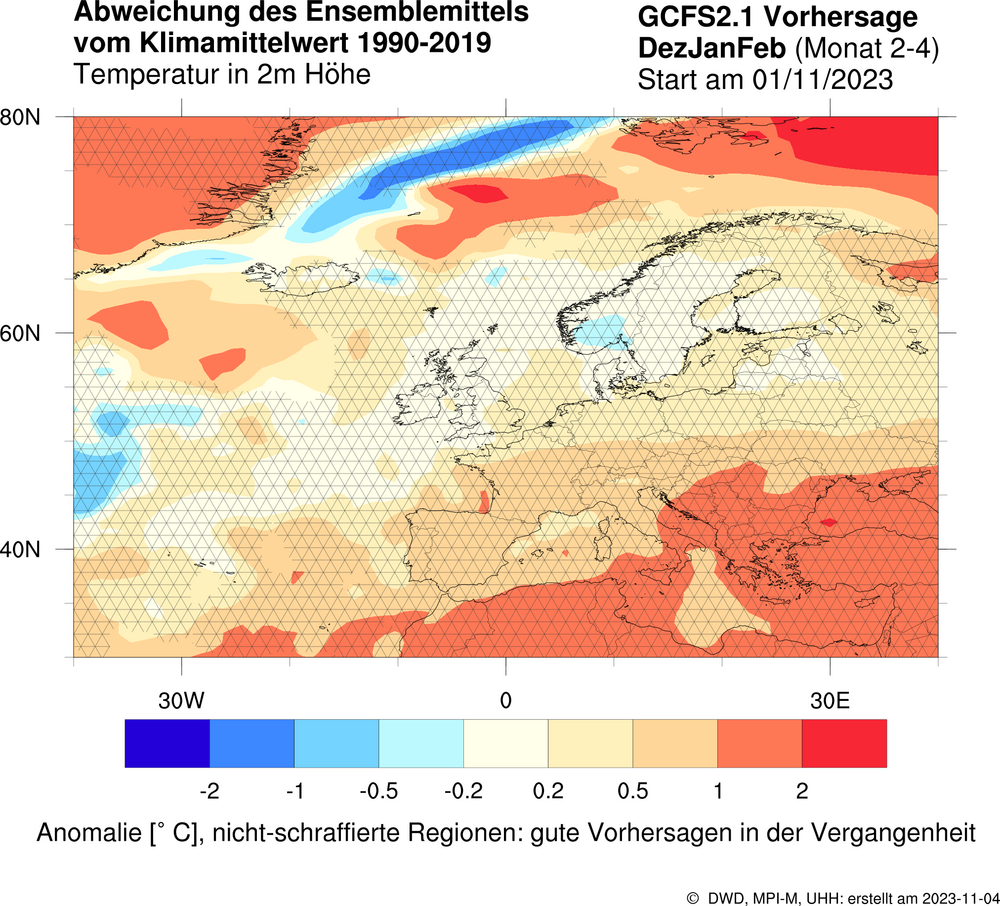

DWD (Offenbach): In Deutschland etwa 0,2 bis 1°C zu mild, die höheren Werte in Süddeutschland, bezogen auf den Klimamittelwert der Jahre 1990 bis 2019, der ca. knappe 1,4°C beträgt (Stand 4. Nov. 2023):

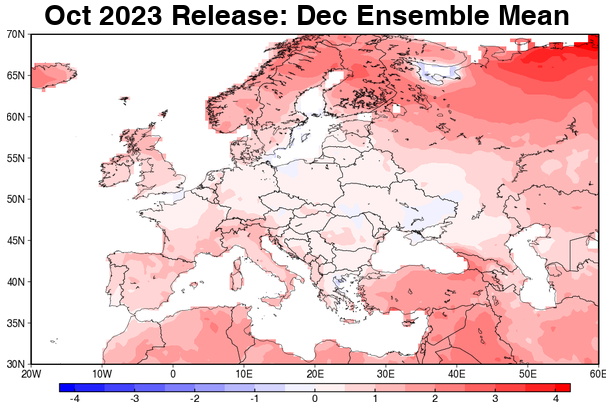

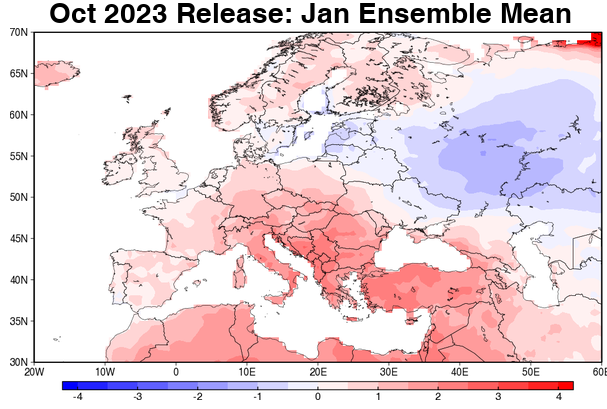

NASA (US-Weltraumbehörde) Karten vom Oktober 2023: Dezember überall unwesentlich zu mild, Januar in Norddeutschland um 0,5 bis 1K, in Süddeutschland um 1 bis 2K zu mild, Februar besonders in Südostdeutschland um mehr als 2K, sonst um 1bis 2K zu mild:

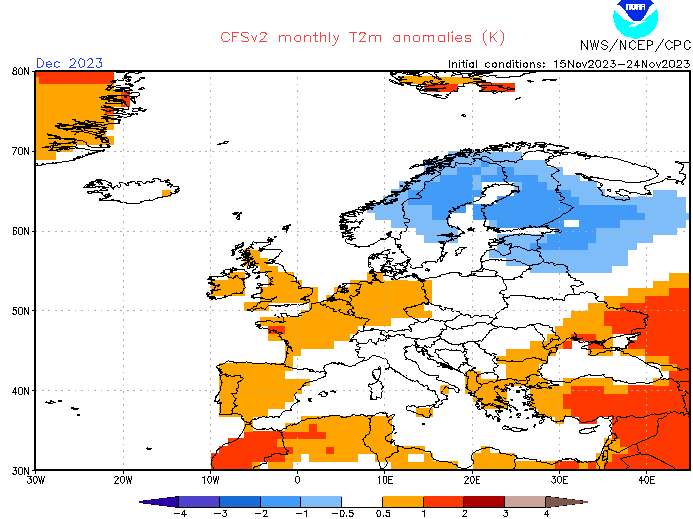

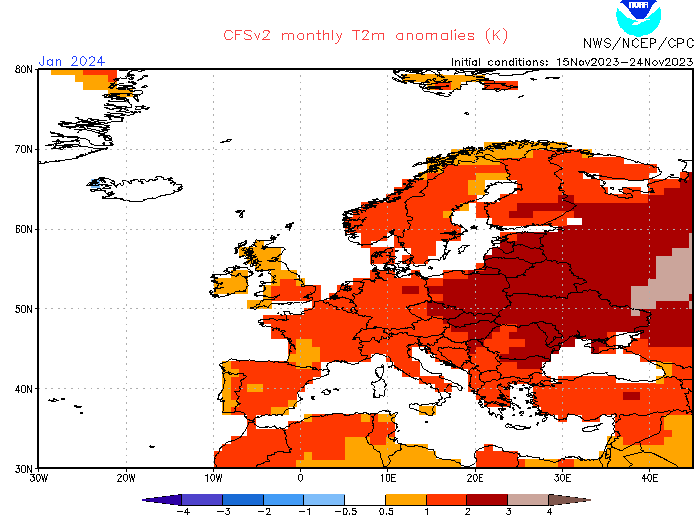

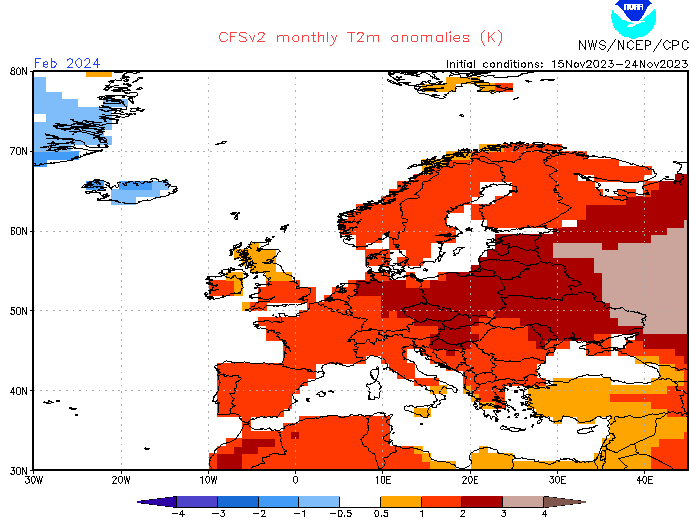

CFSv2- Modell des NOAA (Wetterdienst der USA, folgende 3 Abbildungen, Eingabezeitraum 15. bis 24.11. 2023): Winter insgesamt etwa 1 bis 2 K zu mild. Dezember (oben) nur wenig zu mild, Januar (Mitte) und Februar (unten) überall 1 bis 2 K zu mild. Lange wurde auch überall ein deutlich zu milder Dezember von diesem Modell erwartet; erst nach dem 20.11. änderte sich das. Die vorhergesagten Temperaturabweichungen beziehen sich auf die Mittelwerte der Periode 1981 bis 2010. Diese experimentellen, fast täglich aktualisierten, aber unsicheren Prognosen unter hier (Europe T2m, ganz unten in der Menütabelle; E3 ist der aktuellste Eingabezeitraum):

Alle diese experimentellen, nicht verlässlichen Langfristprognosen deuten also einen mehr oder weniger deutlich zu milden Winter an.

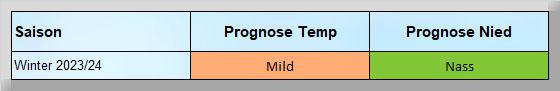

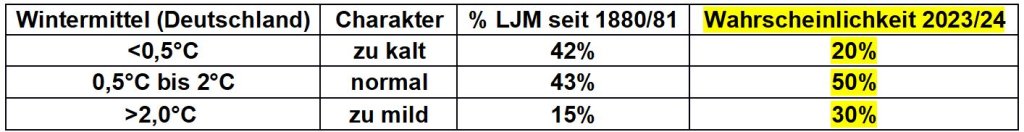

Fazit: Die überwiegende Mehrheit der Signale deutet trotz des Kaltstarts einen normalen bis sehr milden Winter 2023/24 an. Besonders der Dezember verläuft auch diesmal anfangs kälter, und es könnte zu Grenzwetterlagen mit ergiebigen Schneefällen auf der kalten Seite über Teilen Deutschlands kommen. Die Vorhersagen der Wetterdienste und Institute tendieren aber, allerdings bei großer Unsicherheit, in Richtung eines mehr oder weniger milden Winters. Berechtigte Hoffnungen auf Kälte machen nur die seit 2018 besonders massiven Zirkulationsstörungen (häufige Blockierung der Westdrift) sowie ein einzelner, markanter herbstlicher Kälteeinbruch Ende November und das Fehlen der Westwetterlagen zum Auftakt des meteorologischen Winters. Insgesamt fällt der Winter 2023/24 nach momentanem Stand also bei großer Unsicherheit normal bis zu mild aus und wird im Deutschland-Mittel auf +1,0 bis +4,0°C geschätzt (LJM 1991 bis 2020 +1,4°C). In den Kategorien „zu kalt“, „normal“ und „zu mild“ stellen sich die Wahrscheinlichkeiten des Winters 2023/24 seit 1881 folgendermaßen dar:

Geschätzte Dezember- Monatsmitteltemperatur für Erfurt-Bindersleben (Mittel 1991- 2020 +0,8°C) minus 1,0 bis +3,0°C (zu kalt bis sehr mild). Die Schneesituation wird zumindest anfangs für Wintersportler sehr gut sein – selbst im Tiefland ist Schnee dann zeit- und gebietsweise sehr wahrscheinlich; wie lange er bleibt, ist aber unklar. Für Jan/Feb. 2024 lässt sich noch kein Temperaturbereich schätzen; doch deuten momentan fast alle Signale auf einen milden Januar und einen sehr milden Februar hin. Zur Winterlänge fehlen bisher eindeutige Hinweise. Die Hochwinterwitterung (Jan/Feb.) kann jedoch erst anhand des Witterungstrends zum Jahreswechsel etwas genauer abgeschätzt werden; momentan ist ein sehr milder Hochwinter am wahrscheinlichsten. Sollte der Dezember aber eher kühl ausfallen, so erhöht das die Wahrscheinlichkeit für einen kalten Hochwinter 2024, besonders im Januar, zumindest etwas.

Aktualisierung voraussichtlich Ende Dezember.

Anhang: Die 26 wärmsten Sommer seit 1881 und ihre Folge-Winter (DWD-Daten, Deutsches Flächenmittel)

Zusammengestellt von Stefan Kämpfe, unabhängiger Klimaforscher, am 25.11. 2023

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Schauen wir mal… Die NOAA hat die Dezembertemperaturen schon mal nach unten korrigiert. Der recht frühe Wintereinbruch Ende November, wie bei uns, ist eher ungewöhnlich. Doch vielleicht hat der Wettergott wieder Mitleid, wo uns doch die Klima- und Energiewendler bereits schamlos ausplündern.

Und alles dafür tun, dass es kälter wird – Gott sei Dank zwar nur eine Luftnummer, wie von unseren Polit-„Experten“ nicht anders zu erwarten. Das Klima beeindrucken sie nicht, stattdessen ruinieren sie „erfolgreich“ Land und Menschen. Ein Chamäleon hat es vorgemacht, die Lemminge folgen…

Sehr interessante Zusammenstellung zum anstehenden Wetterwinter. Ehrlich gesagt quälte mich bis 24 Uhr die Frage, ob auch der November, wie bereits der Oktober, einer der wärmsten Novembermonate der letzten 125000 Jahre sein wird. Ich bin da jetzt nach dem Schneefegen ganz entspannt, obwohl ich der ARD in den Recherchen allerhöchste Kompetenz zusprechen möchte. Wie Dr. Mayer auf tkp.at berichtete, soll CNN die heftigen Schneefälle auf der Nordhalbkugel dem Phänomen der globalen Erwärmung zurechnen. Begründungen kann man sich irgendwie zusammenstellen oder reimen. Es wird schon stimmen.

Der Dezember wird kalt starten, für die nächste Woche werden aber schon wieder 10°C angekündigt. Zu Weihnachten wird es vermutlich wieder warm und regnerisch. Ab Neujahr kann es dann wieder kalt werden. Setzt sich da die Kaltluft durch, dann wird es wohl einen kalten Winter geben. Im März/ April kann es auch noch mal kalt werden und Schnee geben.

Was für eine eindrucksvolle Zusammenstellung!

Ich lese aus dem Beitrag einen bestimmten Gegensatz. Die großen klimatologischen Schwingungen (PDO, NAO, AMO, QBO) lassen alle Hoffnungen auf Kältewellen. Das deckt sich ja auch mit den Erkenntnissen des amrikanischen Prognostikers Joe Bastardi – und mit meiner (unmaßgeblichen und nicht signifikanten) Meinung, dass „Anfang Dezember der Winter gebacken wird“. Außerdem ist eine solche Lage Anfang Dezember, einem Zeitpunkt also, der statistisch die höchste Häufung von Westlagen markiert, etwas ungewöhnlich.

Womit wir bei der Statistik wären: Sämtliche im Beitrag dargelegten Berechnungen ergeben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für nochmals einen milden Winter. Und tatsächlich zeigen ja auch die Simulationen aller Modelle in der „erweiterten Mittelfrist“, dass sich zum Wochenende in einer Woche (2. Advent) genau eine ebensolche milde Westlage einstellen soll.

Aber es wird spannend!

MfG

So wie die Eisbären zum Aussterben verurteilt waren, sollte auch der Wintersport in den Alpen aussterben. Die Gletscher dürfte es eigentlich nicht mehr geben. Ich bin nun seit 5 Jahren im Süden und habe so früh Schnee wie in diesem Jahr noch nie gesehen. Der Wintersport hat sogar jetzt schon den Startschuss bekommen.

Wenn ich Auto fahre, höre ich nur im Radio, dass es wegen Klimawandel (CO2 Treibhauseffekt) immer wärmer wird aber draußen liegt bei uns der Schnee und wenn ich aus dem Auto aussteige, wird man auch eines besseren belehrt (-4).

Die Kälte kam plötzlich und unerwartet.