Stefan Kämpfe

Alle Jahre wieder: Nach Ende des meteorologischen Winters stellt sich die Frage: Wie brauchbar waren die im Spätherbst besprochenen Winterprognosen? Zwar schaffte es dieser Winter nicht unter die zehn mildesten seit 1881, dennoch fiel er deutlich zu mild aus. Ähnlich, wie im Vorwinter, lag also richtig, wer auf „zu mild“ getippt hatte. Diesmal waren alle vorgestellten Prognosen grob zutreffend. Der Autor, welcher „zu mild, aber etwas weniger mild als der Vorgängerwinter und etwas kälterer Dezember“ geunkt hatte, lag am besten, aber das ist keinesfalls ein Grund zu Übermut und auch KEIN Beweis für die Brauchbarkeit von Langfristprognosen! Weil alle Vorhersagen aber eine gewisse Vorhersageleistung, wenn auch mit qualitätsmäßigen Unterschieden, erbrachten, erübrigt sich diesmal eine eingehendere Bewertung. Bliebe die Frage: Warum verlief dieser Winter zu mild, und welche Witterungsregeln führten auf die richtige Prognose-Fährte?

Wer nochmals alle Prognosen sehen und selbst bewerten möchte, findet sie am Ende dieses Beitrages hier.

Zwar zu mild, aber ein Schaukelwinter – Mittelwerte sagen eben nicht Alles

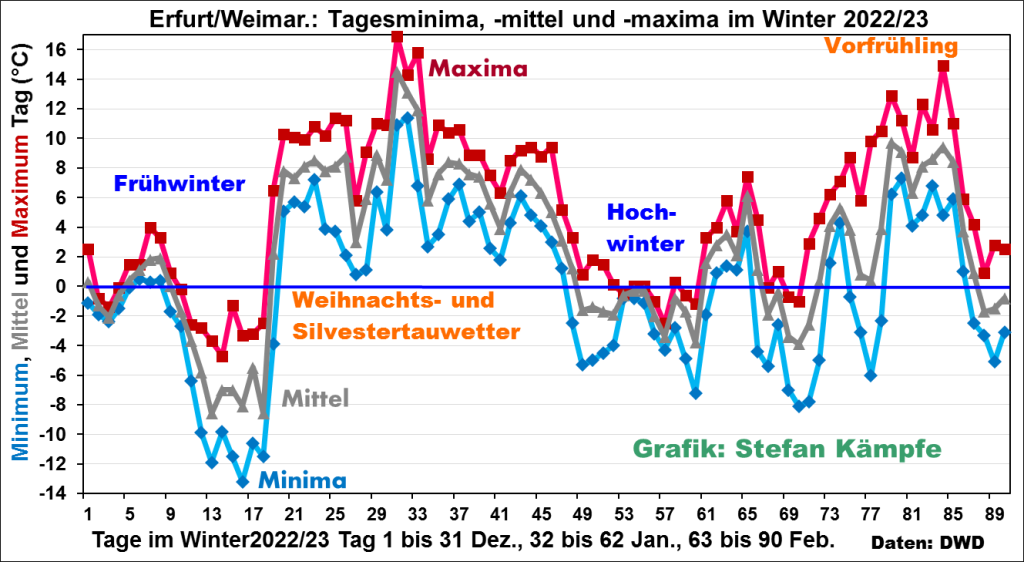

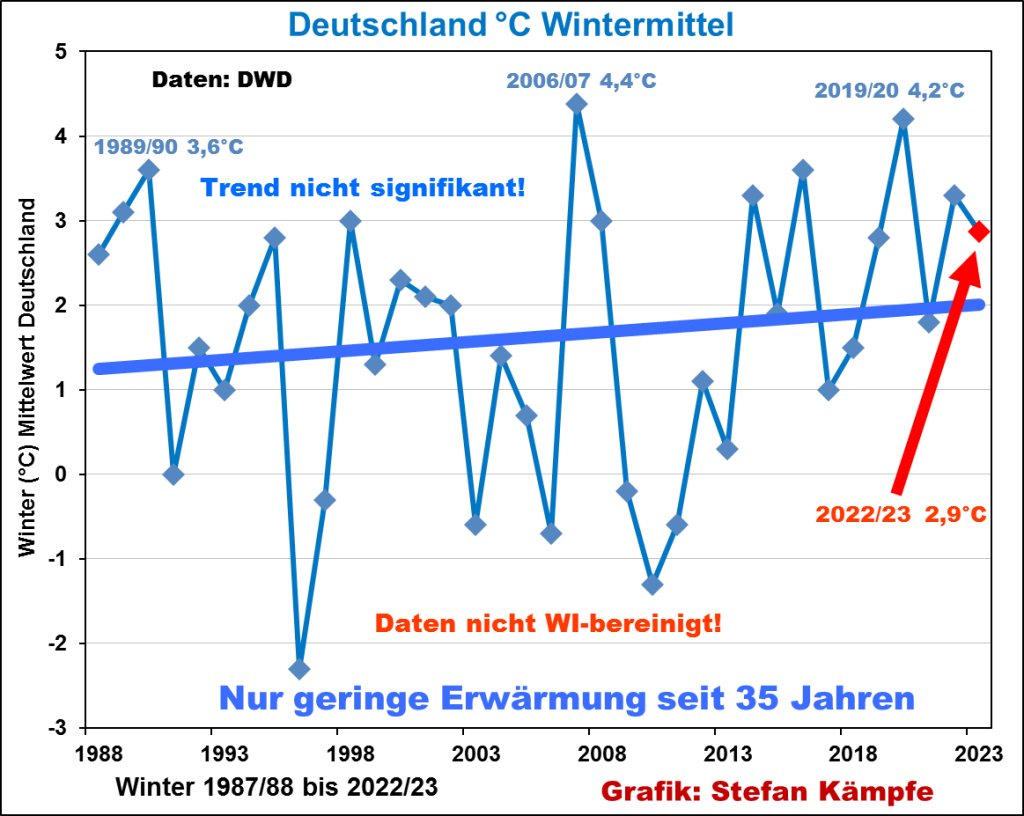

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt den Winter 2022/23 mit etwa +2,9°C im Deutschen Flächenmittel an; diese Angabe ist, wie alle DWD-Temperaturangaben, nicht vom Wärmeinseleffekt (WI) bereinigt und noch vorläufig. Betrachtet man die Einzelmonate, so traf der Dezember 2022 genau seinen Mittelwert der aktuellen CLINO-Periode von 1991 bis 2020 mit +1,8°C; er war also normal temperiert, während Januar und Februar 2023 erheblich zu mild ausfielen. Doch anders, als bei vielen milden Vorgänger-Wintern, blieb diesmal kein Monat von längeren Kälteeinbrüchen verschont; aber zwei sehr milde Perioden, die erste von vor Weihnachten bis Anfang Januar, die zweite um den 20. Februar, hoben das Temperaturmittel dieses Winters stark an. Sehr schön zeigt sich das am Temperaturverlauf der für Deutschland gut repräsentativen DWD-Station Erfurt/Weimar. Man erkennt die diesmal großen Temperaturschwankungen, wobei Winterkälte in der ersten Dezember- und der zweiten Januarhälfte vorherrschte; im Februar gab es zwei kürzere Kaltphasen um den 8. Februar und am Monatsende. Das erst seit dem 20. Jahrhundert dominante Weihnachtstauwetter zog sich diesmal über etwa 3 Wochen hin, wobei der Silvester- und der Neujahrstag maitypische Spitzenwerte erbrachten, und auch um den 20. Februar klopfte schon mal der Frühling an.

Abbildung 1: Temperaturverlauf (Tagesmaxima, -mittel und –minima) an der DWD-Station Erfurt/Weimar, deren Temperaturen in etwa dem Deutschland-Mittel entsprechen. In diesem Schaukelwinter wechselten sich unterschiedlich lange Kalt- und Warmphasen ab; das sehr milde und sehr lange Weihnachts- und Silvestertauwetter trieb die Wintertemperaturen nach oben. Der Vorfrühling um den 20. Februar hatte keinen Bestand; zum Winterausklang folgte der Absturz in den Spät- oder Märzwinter.

Die sehr unterschiedlichen Großwetterlagen sind für diese großen, aber keineswegs ungewöhnlichen Temperatursprünge verantwortlich.

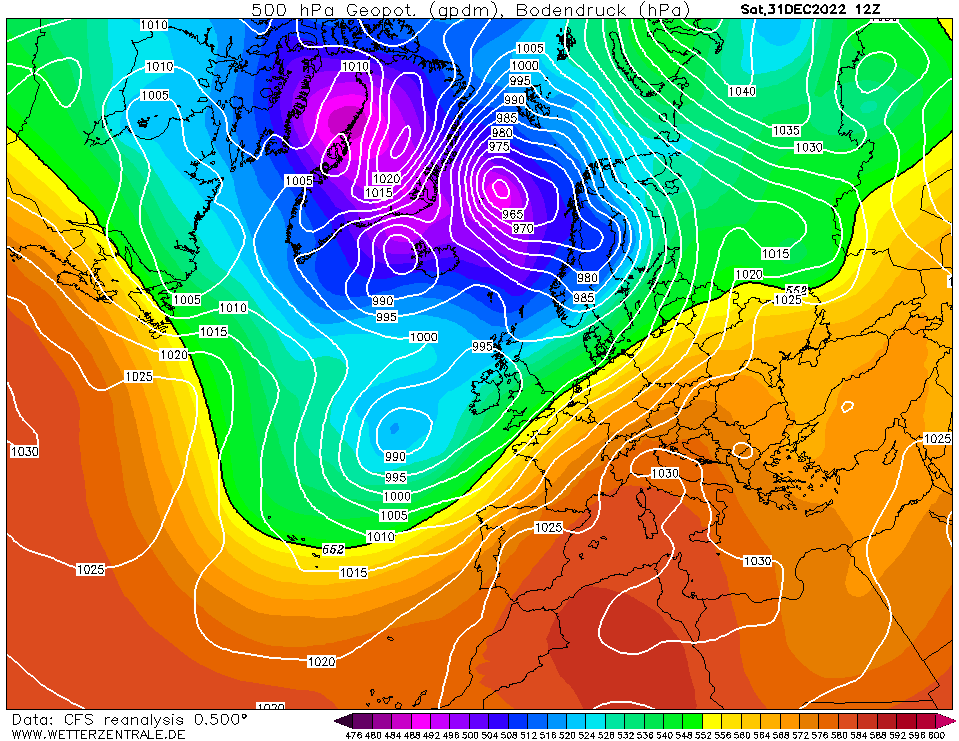

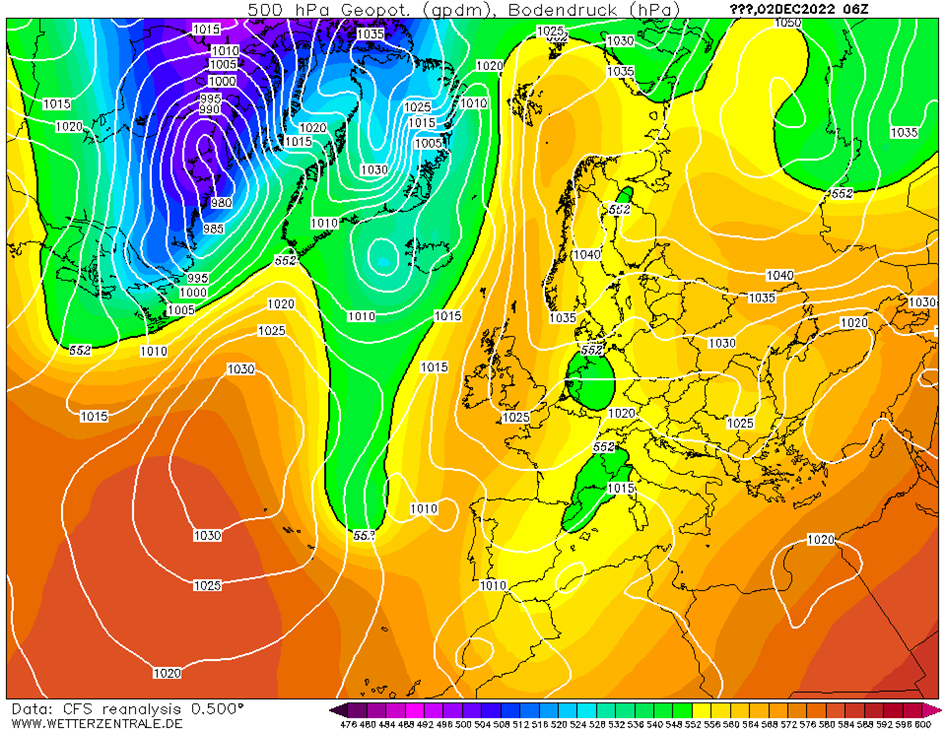

Abbildungen 2a und 2b: Oben (2a) Östliche Wetterlage vom 2. Dezember 2022 mit Winterkälte und Schnee. Man erkennt ein sehr kräftiges Russland-Hoch, dessen Keil über Skandinavien bis zu den Britischen Inseln reicht. Am Boden deuten nur kleinere Ausbuchtungen der Isobaren auf den zyklonalen Einfluss hin; in der Höhe ist er deutlich sichtbar (Großwetterlage XXZZT, nach HESS/BREZOWSKY HFZ, Luftmasse xP). Unten (2b) die extrem milde Südwestlage des Silvestertages 2022, bei der verbreitet Maxima von 15 bis 18°C, am Oberrhein und am Alpenrand vereinzelt über 20°C, erreicht wurden. Die Druckgebiete und die Strömungsrichtung sind nun im Vergleich zur Abb. 2a vertauscht und viel kräftiger; nur mit viel Wind (teils Föhn) und Sonnenschein konnten diese hohen Temperaturen erreicht werden. Bildquellen: wetterzentrale.de

Als weitere Besonderheiten dieses Winters wären das Fehlen ganz großer, schwerer Stürme zu erwähnen sowie der im Februar auffällig hohe Luftdruck über Deutschland; in Potsdam war es mit 1012,1 hPa (nicht höhenreduziert) der sechsthöchste Februar-Luftdruckmittelwert seit 1893.

Schaukelwinter 2022/23 – bei der deutschen Stromproduktion eine Energiewende rückwärts

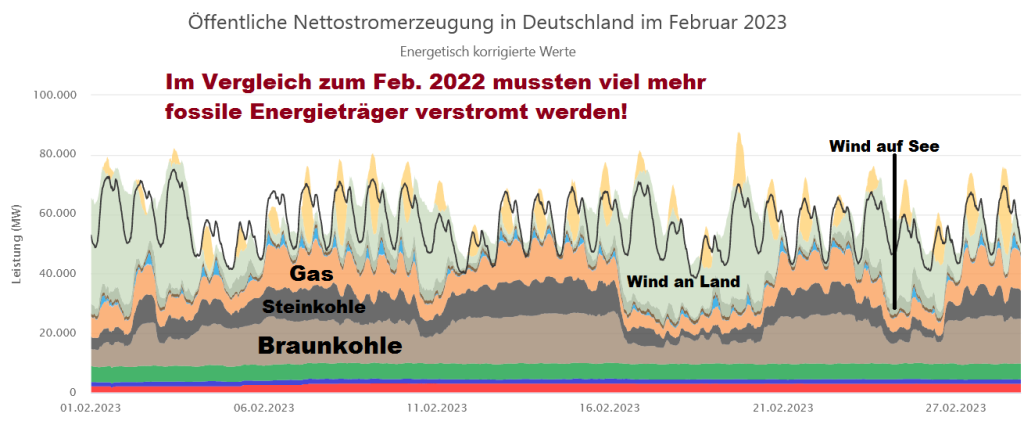

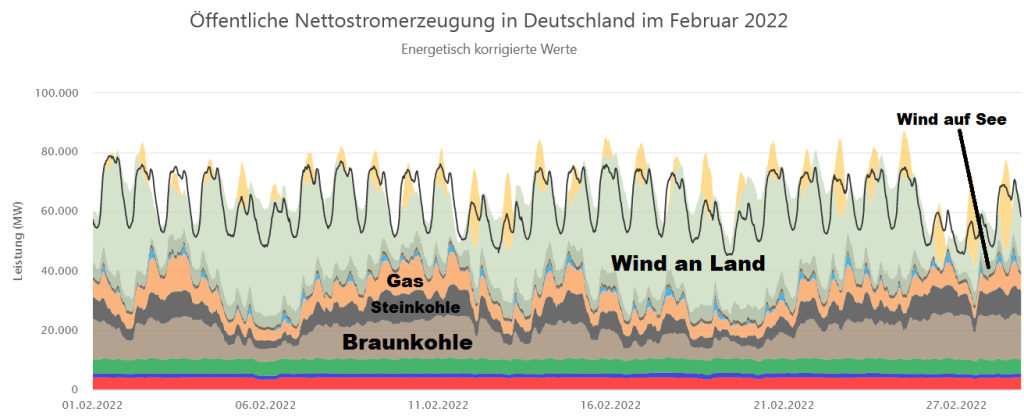

Schon Dezember und Januar zeichneten sich durch den krassen Wechsel windiger und stiller Phasen aus; und weil die Sonne im Winterurlaub verweilte, mussten große Mengen Kohle und teures Erdgas verstromt werden – mit lausiger CO2-Bilanz und horrenden Preisen für die Verbraucher. Wer möchte, kann die Produktionsgrafiken für die ersten beiden Wintermonate nochmals in diesen Beiträgen hier und hier. Im Februar 2023 setzte sich das für Stromproduzenten sehr störende Wechselspiel fort – ganz anders als im fast durchgehend windigen Februar 2022.

Abbildungen 3a und 3b: So sieht die deutsche Energiewende rückwärts aus. Oben (3a) der Februar 2022 für Energiewende-Fans zum Genießen: Fast durchgängig viel Wind ließ über lange Zeiträume 40 bis 60% Strom aus Windkraft zu. Unten der ernüchternde Februar 2023 – es gab nur drei kürzere mäßig windige Phasen; oft stammten 50 bis 70% des erzeugten Stroms aus fossilen Trägern, vor allem der Braunkohle. Die Sonne scheint im Februar zu kurz, um dauerhaft wesentliche Strommengen zu erzeugen; Biomasse (grün) und Wasserkraft (blau) sind kaum noch ausbaufähig; die Kernenergie (rot) wird im April endgültig stillgelegt. Bildquellen energy-charts.info (ergänzt).

Werden unsere Winter wieder wärmer? Die maximale Erwärmung scheint ausgereizt.

Anders als noch in den Vorjahren lässt der milde Winter 2022/23 den Wintertrend seit dem Klimasprung (Winter 1987/88) wieder etwas stärker steigen, was Klimakatastrophisten sicher genüsslich ausschlachten werden. Doch Vorsicht – wegen der enormen Streuung der Werte ist der Trend nicht signifikant, und er kommt nur zustande, weil es in den letzten Jahren keine sehr kalten Winter gab, aber auch nur noch einen extrem milden (2019/20). Der mildeste Winter 2006/07 liegt nun schon mehr als anderthalb Jahrzehnte zurück, und ganz am Anfang der Reihe gab es mit 1988/89 und 1989/90 gleich zwei Winter, die milder waren, als der abgelaufene. Außerdem müssten aktuell auch noch so etwa 0,2 bis 0,3 Kelvin (°C) an Wärmeinseleffekten abgezogen werden. Wie in vielen früheren Beiträgen dargelegt, sind unsere Winter gegenwärtig wegen oft hoher positiver NAO-Werte, welche viele, milde Westlagen erzeugen, sehr mild, doch dieser Effekt hat Grenzen; ein Winter mit mehr als 5°C im deutschen Flächenmittel wäre nur bei durchgängigem, sehr windigem Westwetter vom 1. Dezember bis zum 28. Februar denkbar, was aber so kaum auftritt. Wahrscheinlicher sind daher diese beiden Szenarien: Unsere Winter bleiben zukünftig in etwa so mild, wie sie jetzt sind – oder sie kühlen zumindest wieder leicht ab.

Mitteleuropa, die milde Insel der Glückseligkeit im sonst eher kalten Nordwinter 2022/23?

Diesmal blieb also Mitteleuropa nicht gänzlich von der Winterkälte verschont. Aber überwiegend lagen die troposphärischen Kältepole über Grönland/Nordostkanada sowie über Nordasien, wo teilweise neue Rekord-Tiefsttemperaturen gemessen wurden. Die Sturmtiefs zogen hingegen oft nach Europa. Folgerichtig verlief dieser Winter der Nordhalbkugel fast nur in Mittel- und Westeuropa über längere Zeiträume sehr mild, was eben seine Ursache in der hier zeitweise dominanten südwestlichen bis westlichen Anströmrichtung hatte („milder“ Atlantik- und Mittelmeereinfluss). Schon in Nordeuropa gab es im Dezember/Januar längere recht kalte Phasen, unterbrochen von einer sehr milden im Februar, und besonders in Nordamerika, Russland und in Ostasien, aber auch in Indien und Kleinasien, häuften sich Berichte über Kälte- und Schneerekorde – wie schon im Südwinter 2022. Näheres finden Interessierte in den zahlreichen Kältereports von Christian Freuer beim EIKE, beispielsweise hier.

Die „goldene“ Sommer- und Herbstregel, der heimliche Sieger des Winter- Prognose-Wettbewerbes

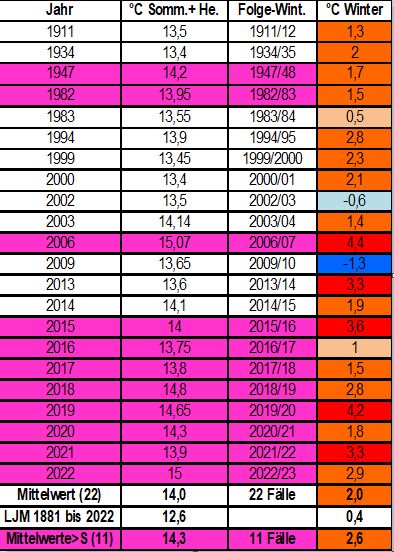

In seiner umfangreichen Wintervorschau hatte der Autor schon auf den statistisch recht engen positiven Zusammenhang zwischen den jeweils zu hohen Sommer- und Herbsttemperaturen und denen des folgenden Winters verwiesen; allerdings gilt dieser nur dann als sehr eng, wenn man die wärmsten Sommer und Herbste betrachtet. Mit dem Wertepaar Sommer plus Herbst 2022 und Winter 2022/23 ist diese Regel nun erneut eindrucksvoll bestätigt worden.

Abbildung 5: Bei Betrachtung des Deutschland-Temperaturmittels aus den meteorologischen Jahreszeiten Sommer und Herbst zusammen ergibt sich ein bemerkenswerter positiver Zusammenhang; besonders, wenn man nur diejenigen Fälle betrachtet, in denen das zu hohe Temperaturmittel von Sommer und Herbst (Juni bis November) die einfache Standardabweichung von 1881 bis 2021 erreicht oder überschreitet. Von den 22 Fällen mit deutlich zu hohem Sommer- und Herbstmittel folgten also nur zwei etwas zu kalte Winter; die übrigen 20 waren allesamt mehr oder weniger deutlich zu mild. Berücksichtigt man von diesen 22 Fällen nur die 11, bei denen auch der Sommer und der Herbst jeweils für sich ihre einfache Temperatur-Standardabweichung erreichten oder überschritten (pink markiert), so waren sogar alle ihnen folgenden Winter zu mild, darunter die extrem milden 2006/07 und 2019/20 sowie 2021/22.

Der Zeitraum Sommer/Herbst 2022 war nun mit knapp 15°C zwar der zweitwärmste, welcher seit 1881 in Deutschland registriert wurde – aber warum folgte ihm trotzdem nicht der zweitmildeste Winter aller Zeiten? Erstens ist der Zusammenhang nie so eng, dass er exakte Temperaturprognosen ermöglicht. Zweitens gibt die Herbstwitterung 2022, welche in der zweiten Septemberhälfte und um den 20. November markante Kaltphasen aufwies, eine eindeutige Antwort, denn solche herbstlichen Kaltphasen wiederholen sich wegen der Erhaltungsneigung der Witterung (Persistenz) dann oft auch noch in den Folgemonaten. Der „Schaukelwinter“ 2022/23 war also das Ergebnis zweier Witterungstypen, eines zwar sehr warmen Sommers und Herbstes, wobei aber Letzterer durch Kaltphasen unterbrochen wurde.

Warten auf den Frühling: Wie lange quält uns der Märzwinter?

„Der März soll kommen wie ein Wolf und gehen wie ein Lamm“, sagt eine Bauernregel. Angesichts der horrenden Energiekosten, nicht nur dem Ukraine-Krieg, sondern auch einer völlig unfähigen Ampel-Koalition und dem Vorgänger-Regime unter Kanzlerin Merkel anzulasten, sehnt ein jeder den warmen Lenz herbei – aber für die erste Märzhälfte stehen die Zeichen (leider) erst einmal auf den für diese Zeit so typischen Märzwinter, eine nördliche Lage mit Kälte und Schnee teils bis in tiefere Lagen. Dabei sind in einigen Nächten durchaus noch mäßige Fröste möglich. Wintersport-Fans, denen der milde Jahreswechsel das Skilaufen vermasselte, kommen noch mal so richtig auf ihre Kosten, alle anderen können (vielleicht) so etwa ab dem 15. März auf etwas milderes Wetter hoffen; insgesamt verläuft dieser März aber wohl kälter, als in den Vorjahren – und leert die deutschen Erdgasspeicher weiter. Der erste Kriegswinter war dank seiner Milde noch halbwegs erträglich – ob es der kommende auch sein wird, weiß niemand.

Stefan Kämpfe, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Die erste Woche im Februar haben sich die deutschen Wetterpropheten bei ARD/ZDF noch überschlagen von „viel zu warmer Februar“ und das Geschäftsmodell der Klimahysterie weiter angeheizt. Jetzt in der ersten Märzwoche hört man nichts von viel zu kaltem März. Es gibt keinen einzigen Ort im DWD-Deutschland, der den Mittelwert der letzten Vergleichsperiode erreicht hätte, nicht einmal den Wert der kälteren Periode 1961-1990. Interessant sind Wetterstationen, die in den letzten 40 Jahren gar nicht oder kaum durch anthropogen geschaffene Wärmeinseln zusätzlich beheizt wurden, z.B. Amtsberg-Dittersdorf in Sachsen. Keinerlei Märzerwärmung seit Stationsbeginn, sondern mit y = – 0,01 x eine leichte Abkühlung des ersten Frühlingsmonates, insgesamt um 0,4 K.

Komisch, dass die allermeisten Wetterstationsleiter nicht an das Märchen der CO2-Klimaerhitzung glauben, jedenfalls nicht die, die ich kenne.

Bauernregel: “ Kommt der Frost im Januar nicht, zeigt er im März dir sein Gesicht“

Der Winter mag ja mild gewesen sein, dafür ist der jetzige meteorologische Frühlingsanfang wohl einer der kältesten seit Jahren!Kein Wort davon in den msm.

Was soll also das Gerede um einen Klimawandel wegen CO2?

„Angesichts der horrenden Energiekosten, nicht nur dem Ukraine-Krieg, sondern auch einer völlig unfähigen Ampel-Koalition und dem Vorgänger-Regime unter Kanzlerin Merkel anzulasten, sehnt ein jeder den warmen Lenz herbei“

Nicht jedoch unsere Klima-Sadisten, die mittels skrupelloser CO2-Abzocke die Kosten für Heizen und Düngemittel maximieren und Welthunger, Armut und Kältetod fördern. „Weltretter“, so „kompetent“ wie die Straßenkleber – das gleiche Niveau, die gleiche Zielsetzung. Verdummt und aufgehetzt von skrupellosen Alarm-„Forschern“, die seriöse Forschung pervertieren, das Klima nicht verstehen und hemmungslos Klimaalarm und Panik verbreiten. Im Vorreiterland der grünen Klima- und Energiewende-Paranoiden, verdummt und um den Verstand gebracht von den Hirschhausens dieser Welt. Absurdistan, in dem die größtmögliche Dummheit regiert – der grüne Klima- und Energiewende-Wahn!

„Zwar schaffte es dieser Winter nicht unter die zehn mildesten seit 1881, dennoch fiel er deutlich zu mild aus. Ähnlich, wie im Vorwinter, lag also richtig, wer auf „zu mild“ getippt hatte.“ Nach DWD Regional averages betrug die Mitteltemperatur in Deutschland in den Monaten Dez 2022-Feb 2023 2,9 °C. Das Urteil ob diese Temperatur mild war sollten sie dem Leser überlassen.

„Nach DWD Regional averages betrug die Mitteltemperatur in Deutschland in den Monaten Dez 2022-Feb 2023 2,9 °C. Das Urteil ob diese Temperatur mild war sollten sie dem Leser überlassen.“

Ein wichtiges Kriterium, dass dieser Winter zu mild war, ist der CLINO-Wert der Periode 1991 bis 2020; er beträgt für das DWD-Flächenmittel +1,4°C. Damit war der Winter 2022/23 um 1,5°C zu mild – aber eben nicht herausragend mild. Und wenn ich privat urteilen müsste – mir war er zu kalt, denn bei den Horror-Energiepreisen kann ich mir Heizen nicht mehr leisten und sitze auch jetzt in Wintersachen in der kalten Wohnung. Hauptsache, unsere ukrainischen „Freunde“ bekommen alles vorne und hinten reingesteckt. Scheiß-Staat und Scheiß-Energiewende!!!

Herr Berberich, Herr Kämpfe. Mir war dieser Winter auch zu kalt. Wir in Deutschland leben immer noch in einer für mich viel zu kalten Region. Da ich ein Naturmensch bin und mich täglich an der Natur meiner Umgebung erfreuen will und für das Gleichgewicht meiner Seele auch muss, sind für mich vier der 12 Monate ein Totalausfall.

Hallo

Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich brauche eher die Kühler. Was meinen Sie, wie mir die Hitze im Sommer zusetzt 🥵🤭

Ich hatte auf einen Winter wie die letzten Jahre getippt, wenn es zur Jahreswende nicht kalt wird. Und auf einen Frühling der kalt werden könnte. Sieht derzeit auch danach aus.

Wenn nichts Außergewöhnliches geschieht, dann liegt man damit fast immer richtig.

Und im Frühling wird sehr wahrscheinlich wieder „Dürre“ gerufen!