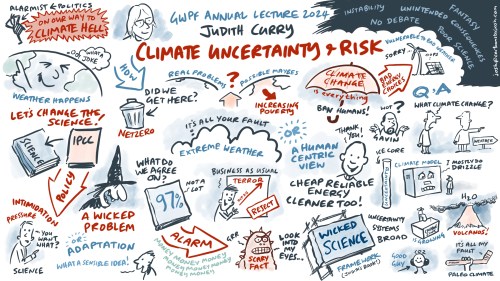

Auf der jährlichen Tagung der GWPF habe ich zum Thema „Klima-Unsicherheit und -Risiko“ referiert. Das Video meines Vortrags ist hier, die Folien daraus kann man von hier herunterladen.

Hier folgt des Transkript meiner Ausführungen:

Ich freue mich, heute Abend hier zu sein, um über mein Lieblingsthema zu sprechen – Klima-Unsicherheit und -Risiko. Um Klima-Unsicherheit und -Risiko in einen gewissen Kontext zu stellen, lassen Sie uns zunächst die sogenannten Klima-Gewissheiten betrachten:

● Das Klima der Erde erwärmt sich

● Eine Erwärmung des Klimas ist gefährlich

● Wir verursachen die Erwärmung durch den Ausstoß von CO₂ aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe

● Wir müssen einen gefährlichen Klimawandel verhindern, indem wir CO₂ abbauen.

Diese angeblichen Gewissheiten werden mit apokalyptischer Rhetorik der UN und unserer nationalen Führer in Verbindung gebracht. Hier sind einige meiner Favoriten:

● „Die Uhr tickt in Richtung Klimakatastrophe“ – Ban-Ki Moon, UN-Generalsekretär

● „Wir befinden uns auf dem Highway in die Klimahölle und haben den Fuß noch auf dem Gaspedal“ – Antonio Guterres, UN-Generalsekretär

● „Der Klimawandel ist buchstäblich eine existenzielle Bedrohung für unsere Nation und die Welt“ – Joe Biden, US-Präsident.

Das Pariser UN-Abkommen sieht vor, die NETZERO-Emissionen bis 2050 zu reduzieren, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Politische und andere Entscheidungsträger müssen sich mit einer Reihe von Fragen auseinandersetzen, um die NETZERO-Herausforderung zu bewältigen. Dazu gehören die technische, wirtschaftliche und politische Machbarkeit, die Priorität des Klimawandels im Vergleich zu anderen Problemen und die unbeabsichtigten Folgen einer schnellen Umstellung unserer Energiesysteme.

Wie kam es also dazu, dass wir in der Klimafrage in eine Zwickmühle geraten sind, in der wir angeblich vor einer existenziellen Bedrohung stehen? Und die vorgeschlagenen Lösungen sind sowohl unpopulär als auch undurchführbar? Nun, kurz gesagt, wir haben den politischen Karren vor das wissenschaftliche Pferd gespannt.

In den 1980er Jahren suchte das UN-Umweltprogramm nach einem Anlass, um seine Agenda der Abschaffung fossiler Brennstoffe und des Antikapitalismus voranzutreiben. Mit Hilfe einer kleinen Anzahl von gut positionierten aktivistischen Klimawissenschaftlern empfahl eine UN-Konferenz in Toronto 1988, dass die Welt „die CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2005 um etwa 20 % als erstes globales Ziel reduzieren sollte.“ Die implizite Annahme war, dass die in den letzten zehn Jahren beobachtete geringe Erwärmung durch Emissionen verursacht wurde und dass die Erwärmung gefährlich war.

1988 war das Jahr, in dem die UNO den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) gründete. Die erste Bewertung des IPCC im Jahr 1990 kam zu dem Schluss, dass die jüngste Erwärmung im Rahmen der natürlichen Variabilität liegt. Das hinderte die UNO jedoch nicht daran, den 1992 von 196 Ländern unterzeichneten Vertrag über das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Kraft zu setzen, um gefährliche, vom Menschen verursachte Klimaveränderungen zu verhindern, die durch eben diese Emissionen verursacht werden.

Der zweite IPCC-Bewertungsbericht von 1995 kam im Wesentlichen zu denselben Ergebnissen wie der erste Bewertungsbericht. In der Sitzung mit den politischen Entscheidungsträgern, in der die Zusammenfassung verfasst wurde, wurde jedoch erheblicher Druck ausgeübt, um ein deutlicheres Ergebnis zu erzielen. Sie kamen auf das Wort „erkennbar“ und änderten dann den Hauptteil des Berichts, um konsistent zu sein. An diesem Punkt verlor der IPCC jeden Anschein von Unabhängigkeit und politischer Unbeeinflusstheit. Offensichtlich war „erkennbar“ ausreichend, um das Kyoto-Protokoll von 1977 zu rechtfertigen.

Eine Reihe führender Wissenschaftler war zutiefst besorgt über die politisch motivierte Wissenschaft des IPCC. Pierre Morel, Direktor des Weltklimaforschungsprogramms, äußerte sich wie folgt:

„Die Erwägung des Klimawandels hat jetzt die Ebene erreicht, auf der sie die Sorge professioneller Verhandlungsführer für Außenpolitik ist, und hat daher die Grenzen des wissenschaftlichen Wissens (und der Unsicherheit) überschritten.“

William Nordhaus, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, erklärte:

„Die dem Kyoto-Protokoll zugrunde liegende Strategie hat keine ökonomische oder umweltpolitische Grundlage.“

Die Vermischung von Politik und Wissenschaft ist bei Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz wie dem Klimawandel unvermeidlich. Es gibt jedoch einige wirklich schlechte Möglichkeiten, dies zu tun, und wir sehen alle diese Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Politische Entscheidungsträger missbrauchen die Wissenschaft, indem sie wissenschaftliche Argumente für die gewünschte Politik fordern, ein enges Spektrum von Projekten finanzieren, welche die bevorzugte Politik unterstützen, und die Wissenschaft als Vehikel nutzen, um „heiße Eisen“ in der Politik zu vermeiden. Wissenschaftler missbrauchen politisch relevante Wissenschaft, indem sie ihr Fachwissen für machtpolitische Zwecke einsetzen, Expertenurteile mit Beweisen verwechseln, umstrittene Fakten mit Werten vermengen und Wissenschaftler einschüchtern, deren Forschung ihren politischen Zielen zuwiderläuft.

Abgesehen von der Politisierung besteht das größte Problem wohl darin, dass wir sowohl das Problem des Klimawandels als auch dessen Lösung zu stark vereinfacht haben. Die UNO hat den Klimawandel als ein zahmes und einfaches Problem dargestellt, für das es eine offensichtliche Lösung gibt, die von der Wissenschaft gefordert wird. Man hat sich auf das Vorsorgeprinzip berufen, um der Macht einen Konsens vorzuschlagen. Der Klimawandel lässt sich jedoch besser als bösartiges Problem mit großer Komplexität und Ungewissheit sowie widersprüchlichen gesellschaftlichen Werten beschreiben. Betrachtet man den Klimawandel als ein zahmes Problem, so wird er als ein Problem dargestellt, das durch einen Überschuss an Kohlendioxid in der Atmosphäre verursacht wird und das durch die Beseitigung der Emissionen fossiler Brennstoffe gelöst werden kann. Sowohl das Problem als auch die Lösung werden in einen einzigen Rahmen eingebettet, wobei die Wissenschaft diese spezielle Lösung fordert. Diese Sichtweise dominiert die UN-Verhandlungen zum Klimawandel.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Problem des Klimawandels und seine Lösungen zu betrachten. Bei dieser Betrachtungsweise wird der Klimawandel als komplexes, verzwicktes Problem betrachtet. Diese Sichtweise des Problems schließt auch natürliche Ursachen für den Klimawandel ein, wie die Sonne, Vulkane und Meeresströmungen. Diese Sichtweise ist vorläufig und erkennt an, dass unser Verständnis unvollständig ist und dass es unbekannte Prozesse geben kann, die den Klimawandel beeinflussen. Während es bei der UNO um die Kontrolle des Klimas geht, erkennt diese andere Sichtweise die Vergeblichkeit der Kontrolle an und konzentriert sich auf das Management der menschlichen Grundbedürfnisse Energie, Wasser und Nahrung. Die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt diese Bedürfnisse und verringert gleichzeitig unsere Anfälligkeit gegenüber Wetter- und Klimaextremen.

Aber Moment mal. Sind sich nicht 97 % der Klimawissenschaftler über all dies einig? Fordert die Klimawissenschaft nicht, dass wir die Emissionen fossiler Brennstoffe dringend abschaffen müssen? Hier ist, worüber sich eigentlich alle Wissenschaftler einig sind:

● Die Temperaturen sind seit 1880 gestiegen.

● Der Mensch bringt Kohlendioxid in die Atmosphäre ein.

● Kohlendioxid und andere Treibhausgase haben eine erwärmende Wirkung auf den Planeten.

In den wichtigsten Fragen herrscht jedoch Uneinigkeit und Unsicherheit:

● Wie viel der jüngsten Erwärmung ist vom Menschen verursacht worden?

● Wie stark wird sich der Planet im 21. Jahrhundert erwärmen und ist die Erwärmung „gefährlich“?

● Wird ein dringender Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe das menschliche Wohlergehen verbessern?

Dennoch werden wir ständig mit der Behauptung abgespeist, dass 97 % der Klimawissenschaftler sich einig sind, dass die Erwärmung gefährlich ist und dass die Wissenschaft eine dringende Verringerung der CO₂-Emissionen fordert.

Wie ist es also dazu gekommen, dass die führenden Politiker der Welt und ein Großteil der Weltbevölkerung der Meinung sind, dass wir die Emissionen fossiler Brennstoffe dringend reduzieren müssen, um Unwetter zu verhindern? Wir haben nicht nur das Klimarisiko falsch eingeschätzt, sondern Politiker und Medien haben mit unseren psychologischen Ängsten vor bestimmten Arten von Risiken gespielt, um den Alarm zu verstärken.

Der Psychologe Paul Slovic beschreibt eine Reihe von psychologischen Merkmalen, die Risiken im Vergleich zu den tatsächlichen Fakten mehr oder weniger beängstigend erscheinen lassen. Bei jedem der nachstehenden Risikopaare wird der zweite, fett gedruckte Risikofaktor als schlimmer empfunden, als er tatsächlich ist:

● natürliche versus vom Menschen verursachte Risiken

● Beherrschbare versus unbeherrschbare Risiken

● freiwillige versus aufgezwungene Risiken

● Risiken mit Nutzen versus nicht kompensierte Risiken

● zukünftige versus unmittelbare Risiken

● gerechte versus asymmetrische Verteilung von Risiken.

Risiken, die häufig auftreten, die man selbst kontrollieren kann und die man freiwillig eingeht, wie z. B. das Autofahren, lösen in der Öffentlichkeit die geringsten Befürchtungen aus. Andererseits rufen Risiken, die selten sind und aufgezwungen werden und keine potenziellen Vorteile bieten, wie Terrorismus, die größte Furcht hervor.

Aktivisten betonen die vom Menschen verursachten Aspekte des Klimawandels, die ungerechte Belastung armer Menschen mit Risiken und die unmittelbaren Risiken von Unwetterereignissen. Das kürzliche Auftreten eines seltenen Ereignisses wie eines Hurrikans oder einer Überschwemmung erhöht die Wahrnehmung des Risikos von Ereignissen mit geringer Wahrscheinlichkeit. Dies schlägt sich dann in der Wahrnehmung des Gesamtrisikos des Klimawandels nieder. Und so wird unsere Wahrnehmung des Klimarisikos von Propagandisten geschickt manipuliert.

Trotz der jüngsten apokalyptischen Rhetorik ist die „Klimakrise“ nicht mehr das, was sie einmal war. Um 2013, mit der Veröffentlichung des Fünften Sachstandsberichts des IPCC, wurde das extreme Emissionsszenario RCP8.5 als das Business-as-usual-Emissionsszenario angesehen, mit einer erwarteten Erwärmung von 4 bis 5°C bis 2100. Inzwischen wird zunehmend anerkannt, dass RCP8.5 unplausibel ist, und das mittlere Emissionsszenario ist nach den jüngsten Berichten der Konferenz der Vertragsparteien seit 2021 wohl das aktuelle Business-as-usual-Szenario. Noch vor wenigen Jahren wurde ein Emissionspfad, der dem mittleren Emissionsszenario mit einer Erwärmung von 2 bis 3 °C folgte, als klimapolitischer Erfolg angesehen. Da eine Begrenzung der Erwärmung auf 2 Grad in Reichweite zu sein scheint, wurde das Ziel auf 1,5 Grad gesenkt.

Die jüngste Konferenz der Vertragsparteien geht von einer erwarteten Erwärmung von 2,4 Grad bis zum Jahr 2100 aus, und die Hälfte dieser Erwärmung ist bereits eingetreten. Anstatt diese guten Nachrichten anzuerkennen, verstärken UN- Funktionäre weiterhin die apokalyptische Rhetorik. Die Begründung für die weitere Verschärfung des Alarms ist, dass die Auswirkungen schlimmer sind, als wir dachten, insbesondere im Hinblick auf extreme Wetterereignisse. Für fast alle diese extremen Wetterereignisse ist es jedoch schwierig, eine Rolle des vom Menschen verursachten Klimawandels bei der Zunahme ihrer Intensität oder Häufigkeit zu erkennen. Selbst der jüngste IPCC-Bewertungsbericht räumt dies ein. Nichtsdestotrotz wird die globale Erwärmung für extreme Wetter- und Klimaereignisse als Hauptmotivation für die rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen genannt.

Bei dieser Argumentation wird der logische Fehler der Vermischung begangen. Es gibt zwei verschiedene Risikokategorien für den Klimawandel. Die erste ist die schleichende globale Erwärmung mit Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels und das Abschmelzen der Gletscher. Die zweite sind extreme Wetterereignisse und zwischenjährliche Klimaschwankungen wie El Nino, die wenig oder gar nichts mit der globalen Erwärmung zu tun haben.

Die Dringlichkeit, sich mit dem Notfallrisiko zu befassen, wird benutzt, um die Dringlichkeit der Reduzierung des zusätzlichen Risikos durch Emissionen zu begründen. Die Verringerung der Emissionen wird wenig bis gar keine Auswirkungen auf extreme Wetterereignisse haben. Ironischerweise verschlimmern die Versuche, die Emissionen zu reduzieren, die Energiearmut und die Unzuverlässigkeit, was das Notfallrisiko erhöht. Man könnte logischerweise annehmen, dass sich die Prioritäten von der CO₂-Minderung auf die Anpassung verlagern würden, wenn die Erwärmung geringer ausfällt als angenommen, die Auswirkungen aber schlimmer sind. Das war jedoch nicht der Fall.

Hinter all dem verbirgt sich ein wichtiges moralisches Dilemma, das in den klimapolitischen Debatten implizit vorhanden ist. Es besteht ein Konflikt zwischen der möglichen Vermeidung zukünftiger Schäden durch den Klimawandel und der Hilfe für die heute lebenden Menschen. Die UN-Politik zielt darauf ab, zukünftigen Schaden zu verhindern. Die UN-Klimapolitik behindert jedoch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich auf die heute lebenden Menschen konzentrieren.

Im Jahr 2015 einigten sich die Staaten der Welt auf 17 miteinander verknüpfte Ziele für nachhaltige Entwicklung, um die zukünftige globale Entwicklung zu unterstützen. Diese Ziele umfassen, in geordneter Reihenfolge:

1. Keine Armut

2. Kein Hunger

3. Erschwingliche und saubere Energie

4. Und Entwicklung von Industrie, Innovation und Infrastruktur

5. Klima-Maßnahmen

Warum sollte ein Element des Ziels 13, das sich auf Netto-Null-Emissionen bezieht, diese höherrangigen Ziele übertrumpfen? Die internationalen Entwicklungsgelder werden von der Armutsbekämpfung auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen umgelenkt. Diese Umlenkung der Mittel verschlimmert die Folgen von Wetterrisiken und Klimawandel für die Armen der Welt. Die Bemühungen, die Förderung von Öl und Gas einzuschränken, behindern das Ziel Nr. 1, die Armut in Afrika zu verringern, und schränken Afrikas Bemühungen ein, seine eigenen Öl- und Gasressourcen zu entwickeln und zu nutzen. Das Ziel Nr. 2, kein Hunger, wird durch die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels einschließlich der Beschränkungen für Viehzucht und Düngemittel noch weiter verschlechtert. Industrie und Infrastruktur benötigen Stahl und Zement, die derzeit mit fossilen Brennstoffen hergestellt werden.

Die Vernachlässigung dieser Nachhaltigkeitsziele zugunsten einer raschen Senkung der CO₂-Emissionen verlangsamt oder konterkariert sogar die Fortschritte bei den wichtigsten nachhaltigen Entwicklungszielen. Diese Aussage aus einem aktuellen UN-Fortschrittsbericht hat mich besonders beeindruckt: „Schockierenderweise hat die Welt wieder ein Hungerniveau erreicht, das seit 2005 nicht mehr gesehen wurde, und die Lebensmittelpreise bleiben in mehr Ländern höher als im Zeitraum 2015-2019.“

Führende Risikowissenschaftler und Philosophen, die mit dem Klimawandel nichts zu tun haben, haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie sich all dies entwickelt hat und wohin es führt. Der norwegische Risikowissenschaftler Terje Aven sagt dazu:

„Es hat sich gezeigt, dass es den derzeitigen Überlegungen und Ansätzen an wissenschaftlicher Strenge mangelt, was zur Folge hat, dass die Risiken und Unsicherheiten des Klimawandels nur unzureichend dargestellt werden. Der Bereich des Klimawandels muss seine risikowissenschaftliche Grundlage stärken, um die derzeitige Situation zu verbessern.“

Der politische Philosoph Thomas Wells erklärt:

„Die Debatte über den globalen Klimawandel ist völlig schief gelaufen. Viele Mainstream-Umweltschützer setzen sich für die falschen Maßnahmen und aus den falschen Gründen ein. Und solange sie so weitermachen, setzen sie unser aller Zukunft aufs Spiel.“

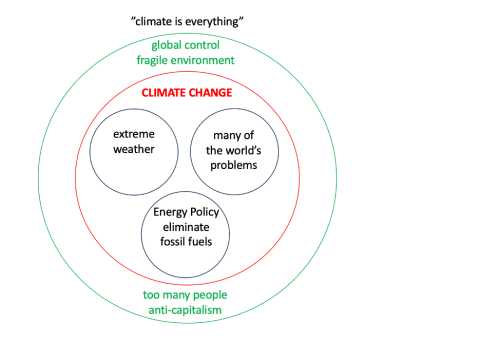

Das nachstehende Diagramm fasst die UN-Ansicht des Klimarisikos zusammen. Ich bezeichne dies als die „Klima ist alles“-Sichtweise, die sich auf eine kürzlich erschienene Titelgeschichte im Time Magazine stützt. Nach dieser Sichtweise ist der Klimawandel ein großer Schirm, der extreme Wetterverhältnisse und Energiepolitik umfasst und viele Probleme der Welt verursacht. Das jüngste Problem, das ich entdeckt habe ist, dass der Klimawandel indonesischen Transsexuellen schadet. Stellen Sie sich das vor. Die „Klima ist alles“-Perspektive wird durch eine breitere Sichtweise verstärkt, die von der UNO und anderen vertreten wird: Die Umwelt ist anfällig, es gibt zu viele Menschen, der Kapitalismus ist schlecht, und deshalb brauchen wir eine globale Kontrolle all dieser Probleme.

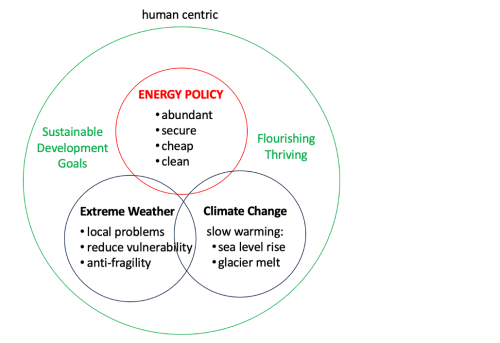

Die folgende Abbildung zeigt eine andere Sichtweise, die eher mit einer auf den Menschen ausgerichteten Perspektive und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung übereinstimmt. Darüber hinaus steht diese Sichtweise im Einklang mit der Entfaltung und dem Gedeihen des Menschen, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Am wichtigsten ist, dass diese Sichtweise den Klimawandel, extreme Wetterverhältnisse und die Energiepolitik als drei verschiedene Themen betrachtet, wenn auch mit einer kleinen Überschneidung. Die Energiepolitik wird als vorrangig angesehen, da reichlich Energie benötigt wird, um die Herausforderungen des Klimawandels und der Wetterextreme zu bewältigen, mit denen wir in Zukunft konfrontiert sein werden. Und um die menschliche Entwicklung voranzutreiben – Energie ist die treibende Kraft, welche die Grenzen des menschlichen Wissens und Fortschritts vorantreibt.

Sobald wir das inkrementelle Risiko der Erwärmung von den mit extremen Wetterereignissen verbundenen Notfallrisiken trennen, werden die Probleme und ihre Lösungen überschaubarer. In meinem Buch Climate Uncertainty and Risk plädiere ich für eine Neuausrichtung der Klima- und Energiepolitik, die im Einklang mit einer auf den Menschen ausgerichteten Perspektive steht. Zunächst müssen wir uns einigen unbequemen Wahrheiten über das Klimarisiko stellen.

Die Risiken des Klimawandels und extremer Wetterereignisse sind im Wesentlichen lokal begrenzt. Die Risiken sind mit den natürlichen Klimaschwankungen, der Landnutzung und den gesellschaftlichen Schwachstellen verflochten. Wetterkatastrophen auf die Emissionen fossiler Brennstoffe zu schieben, lenkt von den wahren Ursachen unserer Anfälligkeit ab, zu denen auch schlechtes Risikomanagement und schlechte Regierungsführung gehören. Und schließlich fürchten viele Menschen eine Zukunft ohne billige, reichlich vorhandene Brennstoffe und anhaltende wirtschaftliche Expansion weit mehr als den Klimawandel.

Es gibt auch unbequeme Wahrheiten über die UN-Klima- und Energiepolitik. Die Dringlichkeit, die NETZERO-Ziele zu erreichen, führt dazu, dass wir schlechte Entscheidungen über zukünftige Energiesysteme treffen.

Die Wind- und Solarenergie beeinträchtigt die Zuverlässigkeit der Netze und erhöht die Stromkosten. Wenn wir bis 2050 irgendwie den Netto-Nullpunkt erreichen, werden wir vor 2100 im Vergleich zu den natürlichen Klimaschwankungen nur geringe oder gar keine Veränderungen des Klimas feststellen. Wir können das Klima oder extreme Wetterereignisse nicht kontrollieren, indem wir die Emissionen eliminieren.

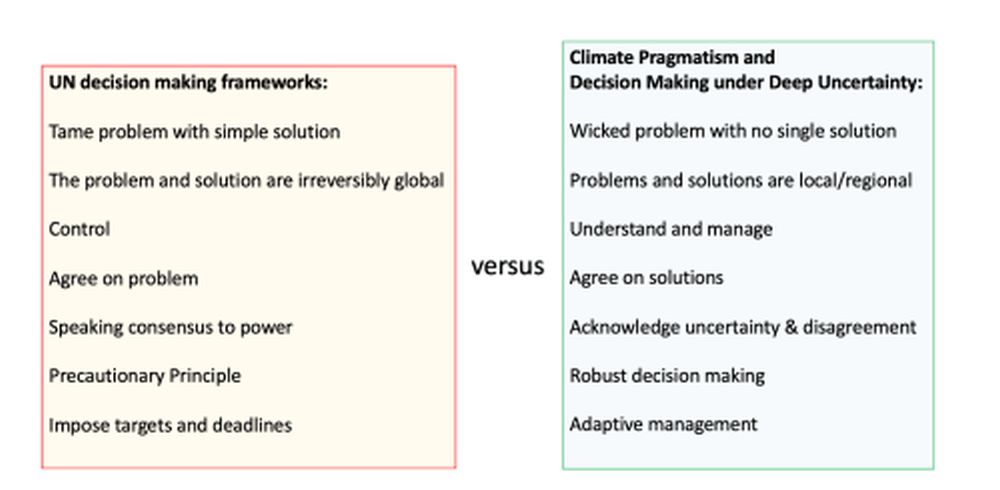

In Anbetracht der Tatsache, dass die UNO das Klimarisiko falsch eingeschätzt hat, wird es nicht überraschen, dass wir das Klimarisiko falsch handhaben. Die linke Seite des Diagramms fasst die Elemente des UN-Ansatzes zum Klimarisikomanagement zusammen. Auf der rechten Seite des Diagramms ist eine Perspektive dargestellt, die ich in meinem Buch beschreibe und die von der modernen Risikowissenschaft geprägt ist. Dazu gehören Elemente des so genannten Klimapragmatismus und der Entscheidungsfindung unter großer Unsicherheit:

– Auf der linken Seite haben wir ein zahmes Problem, während wir auf der rechten Seite ein tückisches Problem haben

– Auf der linken Seite haben wir ein globales Problem und eine globale Lösung, während auf der rechten Seite die Probleme und Lösungen regional sind

– Die linke Seite versucht, das Problem zu kontrollieren, während die rechte Seite versucht, das Problem zu verstehen und seine Auswirkungen zu bewältigen.

– Auf der linken Seite liegt der Schwerpunkt auf der Einigung über das Problem, während auf der rechten Seite die Einigung auf Lösungen ohne Reue im Vordergrund steht.

– Auf der linken Seite liegt der Schwerpunkt auf dem Konsens und der Durchsetzung desselben, während die rechte Seite Ungewissheiten und Meinungsverschiedenheiten anerkennt.

– Auf der linken Seite gilt das Vorsorgeprinzip, während auf der rechten Seite eine solide Entscheidungsfindung angestrebt wird.

– Die UN-Strategie gibt Ziele und Fristen vor, während die Strategie auf der rechten Seite auf ein flexibles, anpassungsfähiges Management setzt, das neue Erkenntnisse einbezieht, sobald sie verfügbar werden.

Politisch gesehen ist die UN-Strategie zutiefst polarisierend, während die Strategie auf der rechten Seite darauf abzielt, das gemeinsame Interesse der Gemeinschaften zu sichern.

Wenn man die Energiepolitik von der Klimapolitik trennt, ist der Weg für die Energiepolitik recht einfach. Ein pragmatischerer Ansatz zur Bewältigung des Klimawandels verzichtet auf Zeitpläne und Emissionsziele zugunsten einer Beschleunigung der Energieinnovation. Das Ziel ist reichlich vorhandene, sichere, zuverlässige, billige und saubere Energie.

Die Energiewende kann durch folgende Maßnahmen erleichtert werden: Akzeptanz der Tatsache, dass die Welt weiterhin viel mehr Energie benötigen und wünschen wird; Entwicklung einer Reihe von Optionen für Energietechnologien; Aufhebung der Beschränkungen durch kurzfristige Ziele für CO₂-Emissionen und Nutzung der nächsten zwei bis drei Jahrzehnte als Lernphase mit intelligentem Versuch und Irrtum. Alle Technologien sollten ganzheitlich auf ihre Reichhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Lebenszykluskosten und Umweltauswirkungen sowie den Flächen- und Ressourcenverbrauch hin bewertet werden. Ohne sich auf die CO₂-Emissionen zu konzentrieren, stehen die Chancen gut, dass diese Strategie bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zu einer saubereren Energie führen wird als der dringende Versuch, fossile Brennstoffe durch Wind- und Sonnenenergie zu ersetzen.

Die Problematik des Klimas hängt mit der Dualität von Wissenschaft und Politik angesichts eines äußerst komplexen Problems zusammen. Es gibt zwei gängige, aber unangemessene Arten, Wissenschaft und Politik zu vermischen. Die erste ist die Verwissenschaftlichung der Politik, die sich mit unlösbaren politischen Konflikten befasst, indem sie die politischen Fragen in wissenschaftliche Fragen umwandelt. Das Problem dabei ist, dass die Wissenschaft nicht dazu da ist, Fragen darüber zu beantworten, wie die Welt sein sollte, was die Domäne der Politik ist. Das zweite Problem ist die Politisierung der Wissenschaft, bei der die wissenschaftliche Forschung beeinflusst oder manipuliert wird, um eine politische Agenda zu unterstützen. Wir haben diese beiden unangemessenen Arten der Vermischung von Wissenschaft und Politik im Umgang mit dem Klimawandel gesehen.

Es gibt einen dritten Weg, der als „böse Wissenschaft“ bekannt ist. Die „Wicked Science“ ist auf die doppelte wissenschaftliche und politische Natur der „Wicked Societal Problems“ zugeschnitten. Die „Wicked Science“ nutzt Ansätze aus der Komplexitätswissenschaft und dem Systemdenken in einem Kontext, der Entscheidungsträger und andere Interessengruppen einbezieht. Die „Wicked Science“ erfordert einen transdisziplinären Ansatz, bei dem die Ungewissheit eine zentrale Rolle spielt. Eine wirksame Nutzung der „wicked science“ erfordert, dass die politischen Entscheidungsträger anerkennen, dass die Kontrolle begrenzt und die Zukunft unbekannt ist. Eine wirksame Politik bietet Raum für Dissens und Meinungsverschiedenheiten über politische Optionen und bezieht ein breites Spektrum von Interessengruppen mit ein.

Mein Buch Climate Uncertainty and Risk bietet einen Rahmen, um das Problem des Klimawandels zu überdenken, die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, und wie wir darauf reagieren können. Dieses Buch enthält meine eigene Philosophie zur Bewältigung des komplexen Problems des Klimawandels. Als solches bietet dieses Buch einen einzelnen Schnitt durch das unheilvolle Terrain. Durch die Anerkennung von Unsicherheiten im Rahmen eines besseren Risikomanagements und Entscheidungsfindungen und mit reichlich Energie gibt es einen breiten Weg nach vorn für die Menschheit, damit sie im 21. Jahrhundert auch noch aufblüht.

Vielen Dank!

Bemerkung der Autorin:

Es war ein sehr angenehmer Abend, und ich weiß die Einladung der GWPF sehr zu schätzen.

Link: https://judithcurry.com/2024/05/04/annual-gwpf-lecture-climate-uncertainty-and-risk/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Das Problem ist, dass ein angebliches (Kohlenwasserstoff-)Problem konstruiert wurde, welches in seinem Umfang der Weltbevölkerung riesige Probleme schafft und weiterhin schaffen wird.