Dipl.-Met. Christian Freuer

Es ist in jedem Jahr das Gleiche: Im Kalender steht am morgigen 27. Juni der „Siebenschläfer“, und der berühmten Bauernregel zufolge (der Autor staunt immer wieder, wie viele Menschen ihn als Meteorologe darauf ansprechen) soll es ja „sieben Wochen regnen“, wenn es an diesem Tag regnet.

Worum es in diesem Beitrag NICHT geht

Es geht NICHT um Sagen und Legenden wie z. B. die Geschichte vom „Siebenschläfer. Es geht auch NICHT um eine statistische Auswertung von Bauernregeln hinsichtlich des Wetterablaufes. Hierzu kann man das Grundlagen-Büchlein von Prof. Dr. Horst Malberg zu Rate ziehen („Bauernregeln aus meteorologischer Sicht“, erhältlich bei Amazon hier, siehe Bild oben). Aber auch beim DWD und vielen anderen gibt es dazu diverse Schriften, einfach googeln.

Mit diesem Beitrag soll lediglich versucht werden, einen statistisch-meteorologischen Aspekt zu erläutern, welchen der Autor bei den ansonsten zahlreichen Verweisen und Links zu diesem Thema vermisst. Zuvor jedoch sollen die drei wesentlichen Punkte zusammengefasst werden, welche man bei einer statistischen Auswertung der Gültigkeit von Bauernregeln beachten muss.

Die drei zu berücksichtigenden Faktoren bei Bauernregeln

1. Die Kalenderreform

Viele Bauernregeln nehmen Bezug auf das Wetter an einem bestimmten Tag und schließen daraus, was danach kommen könnte. Diese so genannten „Lostage“ waren meist irgendwelchen katholischen Heiligen gewidmet. Da Bauernregeln im Wesentlichen mittelalterlichen Ursprungs sind, muss bei diesen Lostagen die Verschiebung um 10 Tage durch die Kalenderreform berücksichtigt werden – wird sie aber nicht.

Bekanntlich gab es im Jahre 1582 die Kalenderreform von Papst Gregor XIII, bei dem zehn Tage einfach gestrichen wurden (was die Kirche kraft ihres Amtes so alles vermochte…). Der am 26. Juni datierte „Siebenschläfer“ gehört auch dazu. Meteorologen sind daher dazu übergegangen, von einem „kalendarischen Siebenschläfer“ (26. Juni) und einem „meteorologischen Siebenschläfer“ (5. Juli) zu sprechen.

Nun ist die Fixierung auf bestimmte „Lostage“ etwas eng gefasst. Für das Folgende soll hier mal der Zeitpunkt „Anfang Juli“ genommen werden.

2. Der geographische Ursprung von Bauernregeln

Wie oben schon erwähnt, sind Bauernregeln fast durchweg im Mittelalter entstanden. Die Bauern der damaligen Zeit wollten einfach wissen, welches Wetter hinsichtlich von Ernteerträgen zu erwarten war, und sich entsprechend vorbereiten und ggf. bevorraten. Schon Malberg wies in seinem Buch darauf hin, mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit die Bauern der damaligen Zeit das Wetter beobachtet hatten.

Nur: Das weltweite Herumreisen in der Weltgeschichte gab es natürlich damals nicht. „Die Welt“, das war seinerzeit lediglich der eigene Acker und vielleicht die nähere Umgebung. Beobachtungen der Bauern (heute sagt man natürlich „Landwirte“, aber den Begriff gab es damals auch noch nicht) sind also immer das Ergebnis von Beobachtungen vor Ort. Will sagen, die Bauern im Allgäu glaubten also diese Regeln für das Allgäu gefunden zu haben.

Dieser geographische Bezug ist bei der heutigen Auslegung der Bauernregeln verloren gegangen, und es fragt sich, ob eine im Allgäu gefundene Bauernregel auch – sagen wir – in Ostfriesland gültig ist. Oder allgemein gesagt: Für eine Auswertung oder Anwendung von Bauernregeln müsste erst einmal der geographische Ursprung derselben eruiert werden. Das ist heute natürlich kaum noch möglich.

3. Bauernregeln und Klimawandel

Dieser Punkt ist natürlich im Buch von Malberg nicht erwähnt; dieses war im Jahre 1993 erschienen. Bekanntlich herrschte ja im Mittelalter ein deutlich wärmeres Klima als heute, weltweit und natürlich auch in Mitteleuropa – (auch wenn dieser Tatbestand seit Längerem in großem Stil von den MSM geleugnet wird). Nehmen wir einmal die Jahrhunderte um das Jahr 1000 als zentralen Zeitraum an. Viele Bauernregeln sind in dieser Zeit entstanden. Es stellt sich also als dritter Aspekt die Frage, ob die damals gefundenen Regeln auch im viel kälteren Klima von heute angewendet werden können. Diese Frage vermag der Autor nicht zu beantworten.

Bauernregeln und die Statistik von Rossby-Wellen

Die Beziehung zwischen Bauernregeln und allgemeinen meteorologischen Strömungsmustern soll im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen. Derartige Strömungsmuster lassen sich am besten durch die so genannten Rossby-Wellen beschreiben. Weil manch einer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, soll hier als Exkurs ein kleiner Einstieg in dieses Phänomen erfolgen.

Rossby-Wellen

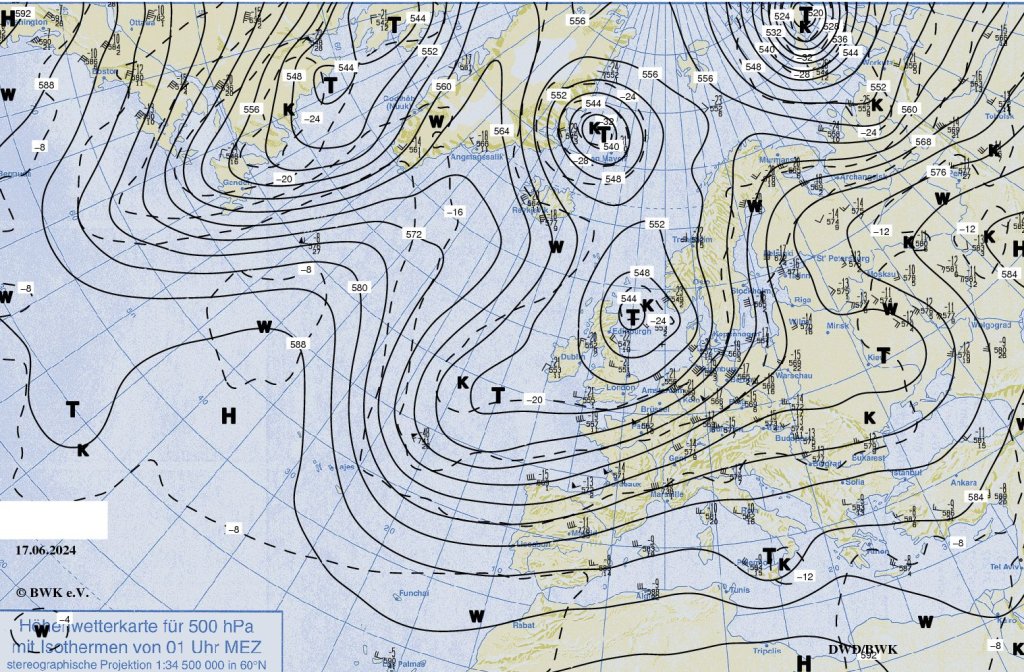

Die vertikale Mitte der Troposphäre wird in etwa durch die 500-hPa-Fläche dargestellt. Dabei wird die Höhe über NN festgelegt, in welcher der Luftdruck genau 500 hPa beträgt. Je wärmer die Atmosphäre ist, umso höher muss man steigen, um genau diesen Luftdruck zu erhalten. Wie in einer Landkarte mit geographischen Höhen lässt sich dies graphisch darstellen:

Abb. 1: Strömung im 500-hPa-Niveau im atlantisch-europäischen Gebiet. Die Bezifferung der Linien gibt die Höhe von 500 hPa in Dekametern an, für die Meter-Angabe muss also an die Zahlen noch eine Null angefügt werden. Beispiel: Die Angabe „572“ bedeutet, das entlang der entsprechenden Linie der Luftdruck in einer Höhe von 5720 m ü. NN genau 500 hPa beträgt. Diese Linie verläuft u. A. über die Alpen. Bildquelle: Verein Berliner Wetterkarte.

Näheres zu Rossby-Wellen gibt es hier.

Statistik der zeitlichen Änderungen eines bestimmten Rossby-Wellenmusters

Hier kommt jetzt wieder die Siebenschläfer-Regel ins Spiel. Im Prinzip sagt sie nichts weiter als dass ein bestimmtes Wellenmuster längere Zeit gehalten wird – Stichwort Erhaltensneigung. Wenn sich ein bestimmtes Muster von Rossby-Wellen einmal eingestellt hat, hält sich dieses in der Regel mehrere Wochen, manchmal länger als einen Monat. Der Wettercharakter ist dann auch mehr oder weniger der gleiche – Stichwort Witterung. (Es ist unklar, warum es von diesem Begriff kein Pendant in Englisch gibt). Auch sehr wechselhaftes Wetter über mehrere Tage oder Wochen, beispielsweise in einer Westlage, ist die gleiche Witterung. Anders gesagt: es ist dann beständig unbeständig!

Jetzt kommt eine Eigentümlichkeit der Rossbywellen-Statistik ins Spiel. Nachdem ein bestimmter Zustand längere Zeit gehalten worden ist, kommt es innerhalb weniger Tage zu einer abrupten Änderung dieses Musters. Es stellt sich ein völlig neues Muster ein – und zwar hemisphärenweit. Ganz andere Wellen liegen plötzlich in ganz anderen Positionen, um dann wieder längere Zeit stabil zu sein.

Nebenbei: In Phasen einer solchen grundlegenden Umstellung sind die numerischen Modelle häufig schon nach drei bis 4 Tagen sehr unzuverlässig.

Und nun kommt – jedenfalls nach Auffassung des Autors – eine weitere, noch größere Eigentümlichkeit der Änderungen eines Wellenmusters ins Spiel. Diese Änderungen sind nämlich zeitlich nicht gleichmäßig zufällig über das Jahr verteilt. Vielmehr gibt es Zeitpunkte, an denen häufiger derartige Änderungen erfolgen als zu anderen Zeitpunkten. Die Gründe dafür sind unbekannt, spielen im Zusammenhang mit diesem Artikel aber auch keine Rolle.

Natürlich zeigt sich wie bei jeder Statistik auch eine Streuung, aber zwei zeitliche Schwerpunkte einer solchen Änderung zeichnen sich ab: nämlich Anfang Juli und Mitte Dezember. (Die Witterung Anfang bis Mitte Dezember fasst der Autor kurz so zusammen: Anfang Dezember wird der Winter gebacken).

An dieser Stelle geht es zurück zu den Bauernregeln.

Siebenschläfer-Regel und Rossby-Wellen

Es wird wohl manch einem schon dämmern – der Zeitpunkt Anfang Juli fällt zeitlich zusammen mit dem meteorologischen Siebenschläfer. Abstrahieren wir einmal von dem einzelnen Tag und nehmen die erste Dekade im Juli. Dann lässt sich die Rossbywellen-Statistik und die Siebenschläfer-Regel in Einklang bringen:

Sollte es Anfang Juli tatsächlich zu einer grundlegenden Umstellung des Rossby-Wellen kommen (im Vergleich zum Juni), dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Wellenmuster den gesamten Hochsommer über gehalten wird. Erfolgt Anfang Juli beispielsweise ein Wechsel von warmer Witterung im Juni zu kühler und wechselhafter Witterung Anfang Juli – dann haben wir praktisch eine 1 : 1-Übersetzung der Siebenschläfer-Regel in die Rossbywellen-Statistik!

Nun lautet die Regel im Wortlaut „Siebenschläfer Regen – sieben Wochen Regen“. Schon Malberg hat in seinem Buch darauf hingewiesen, dass man Bauernregeln nur im Wortlaut übernehmen darf – nicht umgekehrt. Aus sonnigem Wetter Anfang Juli sollte man nicht auf anhaltend sonniges Wetter schließen. Legt man jedoch die Rossbywellen-Statistik zugrunde, müsste auch eine sich Anfang Juli einstellende Hochdrucklage längere Zeit halten. Und: Nach der Statistik ist das tatsächlich so! Nur konnten die Bauern der damaligen Zeit das nicht erkennen, weil es in solchen Hochdruckphasen entweder zu einer großen Dürre kam oder auch zu schweren Gewittern. Beides war einer guten Ernte nicht zuträglich.

Leider verfügt der Autor nicht über irgendwelche schriftlichen Tabellen oder Graphiken, um diese Eigenschaften von Rossby-Wellen zu belegen. Erfahrene Synoptiker werden aber aus der Erfahrung diejenige des Autors bestätigen können.

Noch etwas zur statistischen Streuung: Je weiter der Zeitpunkt einer grundlegenden Umstellung des Rossbywellen-Musters von Anfang Juli entfernt liegt (in beide Richtungen), umso größer wird die Streuung hinsichtlich der Dauer eines neuen Wellenmusters. Nach grober Schätzung des Autors aufgrund seiner über 50-jährigen Erfahrung kann jedoch, wenn die Änderung wirklich Anfang Juli stattfindet, ein Korrelationsfaktor von 0,8 oder 0,9 angenommen werden, dass die sich dann einstellende Witterung längere Zeit Bestand hat.

Gleiches gilt für Mitte Dezember. Eine gängige Bauernregel für diesen Zeitpunkt ist dem Autor nicht bekannt. Es sei aber auf den Pionier von Wetterstatistik Prof. Franz Baur verwiesen.

Aktualisierung:

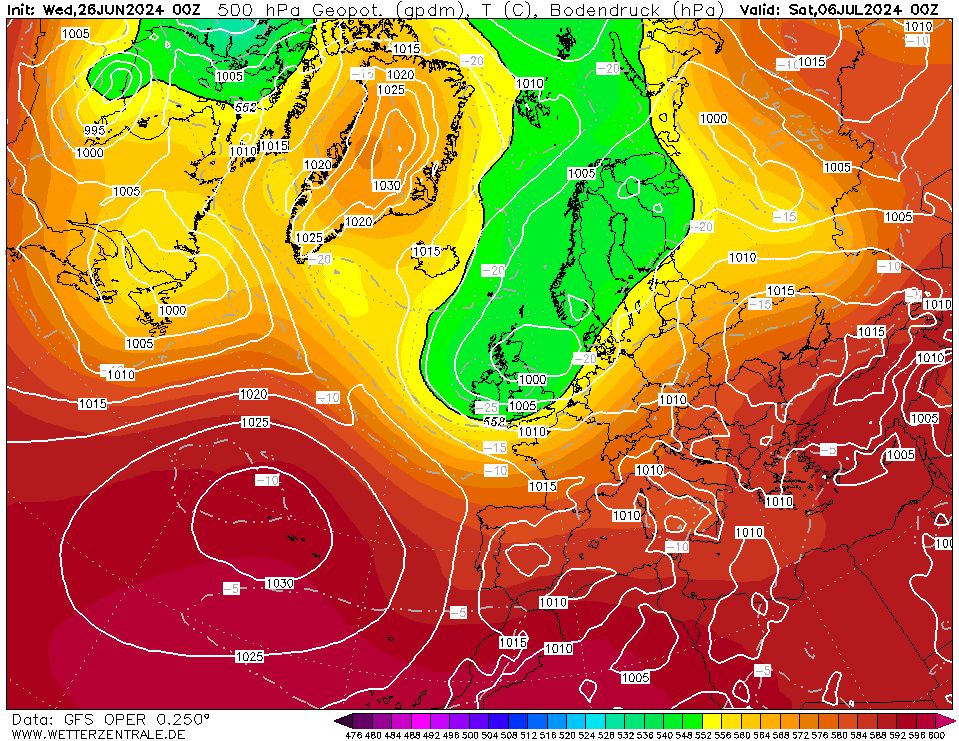

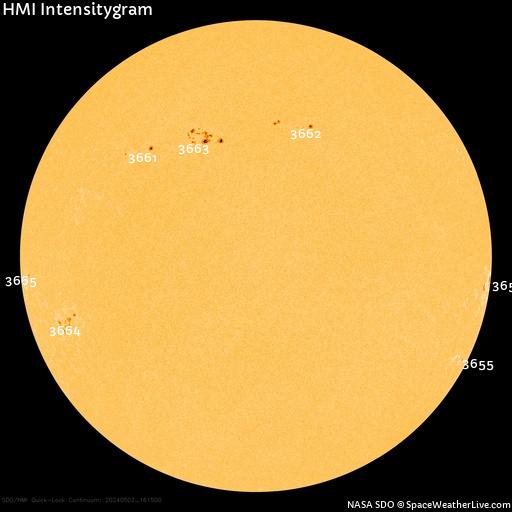

Die folgende Graphik zeigt die numerischen Vorhersage für den meteorologischen Siebenschläfer des GFS-Modells. Das ist eine Vorhersage in der erweiterten Mittelfrist, die man so lange im Voraus natürlich mit Vorsicht genießen muss.

Aber: Alle Simulationen auch anderer Modelle, die so weit im Voraus rechnen, zeigen in dieser Hinsicht eine bemerkenswerte Übereinstimmung! Alle simulieren den Vorstoß eines breiten Langwellentroges nach Mitteleuropa; bei wetterzentrale.de kann man das auch über die nächsten Tage verfolgen. Da dies auch schon an den Vortagen ähnlich simuliert worden war, kann man diese Simulation als ziemlich sicher ansehen.

Simulation des GFS-Modells vom 26. Juni, 00 UTC für den 6. Juli 2024, 00 UTC (Bildquelle: wetterzentrale.de)

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Kenne nur: Ist der Juni kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass.

In der Tat waren die letzten Junitage nun relativ warm, aber auch gewittrig. Der DWD gibt auf seiner Homepage folgende Presseerklärung raus: „Das Temperaturmittel lag im Juni 2024 mit 16,8 Grad Celsius (°C) um 1,4 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (15,4 °C). Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 (16,4 °C) betrug die Abweichung 0,4 Grad.“

Und weiter: Der Eröffnungsmonat des Sommers, der der 15. zu warme Juni in Folge ist,…

Momentan ist der Juni-Schnitt bei Hussing und bei unseren Überwachungsstationen 16,4 C, natürlich bereits jetzt viel zu hoch errechnet für diesen kalten Juni 2024. Bin gespannt ob der DWD nächsten Dienstag wieder eine endgültig noch höhere Junitemperatur in sein Archiv einspeichern wird.

Wir haben keine Ahnung, welche und wieviele Wetterstationen den Schnitt bilden und ob im Vergleich zum Juni 2023 ein Tausch stattgefunden hat. Wäre doch einfach, wenn das keiner überprüfen kann. Man arbeitet beim DWD im bezahlten Auftrag der grünen Regierung.

Und wieder wird die Frage bleiben, wie hoch wäre der Juni 2024 tatsächlich gemessen worden, wenn sich seit 1881 nichts verändert hätte, die Wetterstionen noch an den damals viel kälteren Orten geblieben wären und mit den damaligen Messmethoden die Tagestemperaturen bestimmt worden wären? Wer wagt sich den Korrekturfaktor abzuschätzen?

Juni 1881: damals gemessen im Kaiserreich, noch unter Bismarck und Wilhelm dem Ersten: 15,1°C.

Hallo Herr Freuer,

schön, dass Sie die Erfahrungen aus alten Wassersportzeiten fachlich bestätigen können. Wenn das Azorenhoch und das Rußlandhoch Anfang Juli eine stabile Hochdruckbrücke gebildet hatten, war bei uns in Norddeutschland meist ein sonniger Juli zu erwarten. Der inzwischen eingestellte Weather-Channel hatte dazu auch immer den Jetstream dargestellt. Wenn dieser dagegen einen „Sack“ nach Süden ausgebildet hatte, dann sind regelmäßig die Tiefdruckgebiete nach Norddeutschland eingeströmt…

OK, im Mittelalter gab es noch nicht die Kaste der Meteorologen und die Bauern haben selber Weiterentwicklungen beobachtet, um sich daraus Wettervorhersagen zu entwickeln.

Aber sind Wettervorhersagen heute denn präziser, meine Beobachtung sagt: NEIN.

Selbst Wettervorhersagen für den nächsten Tag sind offensichtlich nur einigermaßen zutreffend, wenn die Wetterlage stabil ist. Aber dann brauche ich keinen Meteorologen für eine Wettervorhersage, hier reicht die ganz normale Lebenserfahrung, sofern man kein gestörtes Verhältnis zur Natur hat.

Ich empfinde Meteorologie in erster Linie als Hokuspokus und Wahrsagerei.

Business, mehr nicht.

Hoppla Herr Kollege, Kalender mit Druckfehler gekauft???

Siebenschläfer war schon immer und ist auch heuer erst am 27.6.

Nix für ungut, 😉

Hoppla hoppla Herr Kollege,

im Text steht das folgende:

Sie verstehen schon warum die Orthodoxen Feiertage verschieden von Ihrem Kalendar stattfinden?

Oder nicht?

Nix für ungut, aber den berechtigten Grund für seine Annahme hat er ja zu Anfang dargelegt und der ist sowohl einleuchtend wie auch häufig von anderer Seite benannt. Man sollte nicht sosehr einfachen Druckerzeugnissen vertrauen, die nehmens nie so genau.

Danke, Herr Miller,

habe ich vor Ihrem Kommentar selbst schon gemerkt und korrigiert!

MfG

Oh dann kommt ihr Kommentar spaeter als die Korrektur.

Vielleicht als Idee die Korrektur markieren oder das Danke gleich mit einfuegen.

Da hatte Herr Kollege Miller wohl recht, obwohl es jetzt nicht mehr so aussieht.

Liebe Kollegen,

als ich den Artilel las, stand 26.6. als kalendarischer Siebenschläfer (was weiter unten noch NICHT korrigiert wurde…). Ich wollte eigentlich nur den geschätzen langjährigen Kollegen auf witzige Weise darauf hinweisen…

Dass so eine Bemerkung gleich solche Wellen schlägt, ist überraschend.

Warum ich erst heute (28.6.) wieder reagiere liegt einfach daran, dass der Siebenschläfer auch der Geburtstag meiner Frau ist und ich anderweitig „eingespannt“ war… 😉

Man muss Wichtiges vom Unwichtigen trennen können.

Lieber Christian,

wir sind doch schon lange beim DU… Oder ist das hier nicht seriös genug?

Grüße Max

Klaro, Max!

Ich war nur nicht sicher, ob du es wirklich bist!

MfG

Vielen Dank für den Artikel und die vermittelten Inhalte. Nach warmen Eisheiligen – die fünf wärmsten Tage im Mai 24- und einer langen Schafskälte scheint der Siebenschläfer mit uns ein Einsehen zu haben. Am 24.ten haben wir bei uns im Süden den ersten angenehmen Sommertag erlebt, was sich nun hoffentlich 7 Wochen fortsetzen wird. Die Anzeichen stehen günstig.

Natürlich und im Artikel gut betont, war für die Bauern in früheren Zeiten, das Wetter und die Wettervorhersage wichtig, die ersten Wetterwarten standen deshalb auch bei großen Gutshöfen, bei Klöstern und in Kleingartenanlagen vor den Toren der Stadt. Bei den Temperaturmessungen kam es nicht auf die Zehntel nach dem Komma an, sondern der Monatsverlauf mit Kälte, nebst Regentagen und Sonnenstunden war viel wichtiger. Die damalige Wetter- und Klimawissenschaft war der Meinung, also eine damalige Hypothese, dass sich nach einem bestimmten Intervall just die Wetterereignisse im gleichen Ablauf wiederholen werden. Deshalb die Konzentration der Wetteraufzeichnungen an diesen ländlichen Orten. Auch unser großer Dichter J.W.von Goethe- er hielt sich zeitlebens selbst für einen Naturwissenschaftler- war dieser Meinung und regte in Thüringen die Einrichtung von Wetterstationen in den Kleingartenanlagen an. Kleingärten vor den Toren einer Stadt waren die Grundlage der städtischen Versorgung mit Nahrungsmitteln.

Fazit dieser Hypothese war die Wettervorhersage. Hatte der Wetterstationsleiter erkannt, dass der Juli von 1806 genauso beginnt wie der Juli von beispielsweise 1776, dann war man der Überzeugung, dass der ganze Juli 1806 just so ablaufen würde wie der von 1776.

Dasselbe galt auch für die Jahre. Und so glaubte man schließlich- damalige Wissenschaft- , man könne sogar nach 100 Jahren Erfahrung, eine Hundertjährigen Kalender erstellen.

Herr Kowatsch, wie der Autor, Herr Freuer, dargelegt hat, stehen die Anzeichen für „trockenen Hochsommer“ nicht günstig, da sich eine stabile Hochdrucklage Anfang Juli nicht abzeichnet (eher Trog Mitteleuropa, ist natürlich noch unsicher).

Prof. Baur hat in seiner Regel 82 auch eine „Siebenschläferprognose“: „Wenn vom Zeitraum 16. bis 27. Juni zum Zeitraum 28. Juni bis 9. Juli die Luftdruckdifferenz Potsdam – Stykkisholm um mehr als 6,0 hPa zunimmt, der mittlere Luftdruck in Potsdam vom 28. Juni bis 9. Juli mindestens 1015,0 hPa und die Abweichung der Luftdruckdifferenz Potsdam – Stykkisholm in diesem Zeitraum mehr als 3,0 hPa beträgt, dann kann mit hoher Eintreffwahrscheinlichkeit ein im Großen und Ganzen zu trockener Hochsommer in Deutschland erwartet werden.“

Prof. Baur war natürlich nicht unfehlbar. So war er 1941 der Meinung, dass es in Europa keine 3 aufeinanderfolgenden sehr strenge Winter geben würde, 1939/40, 1940/41 waren sehr streng und auch der Winter 1941/42 wurde – entgegen seiner Prognose – sehr streng. So erschien es im Sommer 1941 günstig, den Angriff auf die Sowjetunion zu beginnen (Prof. Baur war führender Meteorologe im damaligen Deutschen Wetterdienst).

Zur Winterprognose: Es gibt für Anfang Dezember 2 Bauernregeln, die sehr gut sind:

Fällt auf Eligius ein starker Wintertag, die Kälte wohl 4 Monate dauern mag. (1.Dezember)

Gibt’s Regen an Bibianatag, es noch 40 Tage regnen mag. (2.Dezember)

Diese Regeln decken sich mit der Regel 61 von Prof. Baur, Erhaltungs – und Wiederholungsneigung, eine 100%- Regel, seit 1881, keine Ausnahme: „Wenn die mittlere Temperatur im mittleren Norddeutschland (Berlin oder Potsdam) sowohl vom 1. – 10. als auch vom 1.- 15. Dezember um mehr als 2,5 K über dem Durchschnitt liegt, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem milden Winter in Mitteleuropa gerechnet werden, falls die milde Witterung in der ersten Dezemberhälfte mit einer Westlage verknüpft war, einschließlich Südwest – und Nordwestlagen, gilt also nicht bei Südlagen, weil es bei Südlagen im Winter keine Wiederholungsneigung gibt, eher eine Verbindung Azorenhoch – Russlandhoch.“

Baur gibt die Durchschnittstemperatur für Potsdam 1. – 10. Dezember mit 0,7°C an und für den 1.-15. mit 0,5°C.

Treffen die Bedingungen nicht zu, kann der Winter trotzdem zu mild werden, treffen sie zu, wird der Winter auf jeden Fall zu mild.

So entwickelte Baur auch eine „Altweibersommerregel“ (letztes Septemberdrittel) mit Aussagekraft für den Winter mit einer 100% – Eintreffwahrscheinlichkeit.

Herr Kowatsch, nur nebenbei, weil Sie schreiben, die Anzeichen für warm – trocken im Hochsommer seien günstig. Der OPER GFS von heute 12Z sagt für den 7.Juli für SW – Deutschland eine Temperatur von 2,9°C im 850 hPa – Niveau voraus.

Aber keine Angst, ist ein Ausreißer, die ENS liegen bei 10,1°C, das 30- Jahres – Mittel bei 9,7°C.

Lieber Herr Braun

Von einem „trockenen Hochsommer“, habe ich nichts geschrieben – das ist wohl unser beider Wunsch – und auch von warm-trocken nicht. Das Adverb „trocken“ kommt in meinem Kommentar gar nicht vor. Nur die Hoffnung auf warm wurde von mir geäußert und diese warmen Sommertage scheinen am 24.ten Juni nun endlich begonnen zu haben. Hoffentlich. Bei uns im Ostalbkreis gibt’s für den Sommer auch die Möglichkeit von warm und schwül oder warm und trotzdem relativ viel Regen. So wie im letzten Sommer.

Was Sie an Infos sonst schreiben ist sehr interessant. Im Nachhinein sieht man, dass das Wetter und Klima eben unberechenbar sind, auch ein Prof Baur konnte es nicht in Formeln fassen. Eigentlich hat Hitler solche Leute ins KZ geschickt, denn nicht nur der Winter in Rußland war von ihm falsch berechnet, sondern vor allem das Wetter für die Landung der Aliierten in der Normandie. Wegen einer falsch vorhergesagten Schlechtwetterphase waren die deutschen Führungsgeneräle, auch Erwin Rommel kurz zuvor in den Heimaturlaub unterwegs und konnten sich kein Lagebild vor Ort machen. So blieb der sofortige Gegenstoß der Wehrmacht in Richtung Normandie aus, weil man 1000 Kilometer entfernt in der Heimat die spärlich durchgesteckten Infos eher als Scheinlandung und Täuschung interpretierte. Auch Rommel. Die richtige Landung erwartete man dann eine Woche später bei schönem Wetter in Calais.

nex fer oaguat, J.Ko.