==========

Wolfgang Kaufmann (Red. PAZ)*

Während immer lauter von steigender Hitze die Rede ist,

deuten reale Messwerte in die entgegengesetzte Richtung

==========

Die Klimahysterie hat auch 2023 wieder ein erhebliches Stück zugenommen. So proklamierte UN-Generalsekretär António Guterres im Juni das Ende der „Globalen Erwärmung“ und den Beginn der Ära der „Globalen Verkochung“ (Global Boiling). Außerdem lief Anfang November auch der von der EU-Kommission verwaltete Copernicus Climate Change Service (C3S) zu großer Form auf: Der Oktober dieses Jahres sei der wärmste seit Beginn der Messungen gewesen und 2023 „das wärmste Jahr der vergangenen 125.000 Jahre“.

Dabei blieben drei entscheidende Dinge unberücksichtigt.

Zum Ersten basiert die Aussage von dem einzigartig heißen Jahr 2023 nicht auf realen Messdaten, sondern auf Computermodellen, deren völlige Unbrauchbarkeit immer deutlicher zutage tritt. Zum Zweiten ist die Zahl der Messstationen, welche sich in der Nähe wärmespeichernder oder wärmeproduzierender Objekte befinden, extrem gewachsen. Beispielsweise erfüllen nun schon 96 Prozent der 8700 Messstationen des US-Wetterdienstes nicht mehr die Vorgaben für eine „akzeptable und unverfälschte“ Datengewinnung, was kein Zufall sein dürfte. Und zum Dritten ignoriert die Katastrophenberichterstattung auch den Umstand, dass man 2023 an vielen Punkten der Erde ungewöhnlich niedrige Temperaturen oder gar neue Kälterekorde registriert hat.

So wurden am 14. Januar im sibirischen Tongulakh minus 62,4 Grad Celsius gemessen – so kalt war es dort seit 29 Jahren nicht mehr gewesen. Kurz darauf, am 4. Februar, fiel das Quecksilber in Halifax an der Ostküste Kanadas auf 25,6 Grad unter Null. Dieser Wert lag 1,2 Grad unter dem bisherigen Kälterekord von 1971. Am selben Tag herrschte auf dem Gipfel des 1917 Meter hohen Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire bei minus 43,9 Grad Lufttemperatur und Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern eine gefühlte Temperatur von minus 77,8 Grad, was ein neuer Rekord für das gesamte kontinentale Gebiet der Vereinigten Staaten war. Und auch in Boston gab es am 4. Februar massiven Frost. Hier maß man erstmals seit 1957 minus 23 Grad.

Am 18. Februar zeigten die Thermometer mitten im südamerikanischen Sommer in ganz Paraguay nur zwischen 7,7 und 16 Grad Plus. Und beinahe wäre auch der nationale Kälterekord für Februar von 7,0 Grad geknackt worden. Dann wiederum bescherte die Nacht vom 7. zum 8. März den Bewohnern der schottischen Highlands eisige Temperaturen von bis zu minus 15,2 Grad – der niedrigste Wert seit 2010.

Im Mai setzte der Winter in der Antarktis fast drei Monate zu früh ein und sorgte für Kälteeinbrüche von bis zu minus 75 Grad, welche im Südpolarbereich eigentlich erst Ende Juli/Anfang August auftreten. Am 1. Juni wurde in Finnland die niedrigste bislang gemessene Juni-Temperatur registriert, nämlich minus 7,7 Grad. Ähnlich eisig war es zuletzt 1962 gewesen. Und im selben Monat erlebten dann auch große Teile von Australien eine Kälte ohnegleichen, wobei die 1,8 Grad plus in Sydney vom 19. Juni nun der neue lokale Kälterekord sind.

W.K.

==========================================================

)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :

Dieser Aufsatz ist zuerst erschienen in der Preußischen Allgemeinen Zeitung; 8. Dezember 2023, S.12; EIKE dankt der PAZ-Redaktion sowie dem Autor Wolfgang Kaufmann für die Gestattung der ungekürzten Übernahme, wie schon bei früheren Artikeln : https://www.preussische-allgemeine.de/ ; Hervorhebungen im Text: EIKE-Redaktion.

==========================================================

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Auch die Vereinten Nationen haben bereits vor der Situation gewarnt: Viehzucht sei ein integraler Bestandteil der mongolischen Wirtschaft, Kultur und Lebensweise, heißt es in einem Uno-Bericht , der bereits Anfang Februar 2024 veröffentlicht wurde. Für die Mongolei ist es bereits der zweite »Dzud«-Winter in Folge. Der Winter 2023 gilt als einer der härtesten seit Jahrzehnten. Die Temperaturen fielen mitunter deutlich unter minus 30 Grad.

Das kann nur die Klimaerwärmung gewesen sein.

Verschiebung um einen Monat:

Durch die Verschiebung der Sonne gegenüber dem Baryzentrum (Schwerunkt des Sonnensystems) wird es künftig später im Jahr wärmer. Sommer und Winter verschieben sich um gut einen Monat. Dieser Trend kann bereits beobachtet werden. Spätfröste nehmen zu, der Winter nimmt im Februar/März erst richtig Fahrt auf. Gleichzeitig zeigt der Sommer erst im August/September seine ganze Stärke.

In Australien fiel der Mai 2023 ungewöhnlich kalt aus. Die täglichen Minimal-Temperaturen lagen im Monatsdurchschnitt so niedrig wie seit 1944 nicht mehr. Auch von Nord-Indien bis Sibirien waren die Temperaturen im Mai 2023 ungewöhnlich niedrig für diese Jahreszeit. In der Mongolei kam es ab dem 19. Mai zu Schneestürmen, die Todesopfer und Infrastrukturschäden verursachten.

Wozu soll das gut sein?

Vielen Dank an Wolfgang Kaufmann für diesen Artikel in der PAZ mit dem Unterton „auf der Suche nach der Klimawahrheit.“ Mit diesem Artikel wird der Autor vom PIK Potsam beobachtet und es werden Gegenmaßnahmen gegen den Chefredakteur, gegen die Zeitung und gegen W. Kaufmann selbst überlegt. Das PIK hat in Sachen Klima in Deutschland die Stasi-Rolle übernommen, von uns allen alimentiert. Vor allem auch Politiker, die nicht direkt gewählt sind, das sind alle Grünen, sind erpressbar, wenn Sie die Sache der Klimahysterie nicht vorantreiben.

Herr Kaufmann, bleiben Sie stark, halten Sie durch und lassen Sie sich nicht einschüchtern. Noch leben wir in einer Demokratie, aber die ist bedroht durch das PIK Potsdam.

. . . wg. „realer Mess-Werte“ !?! – kann doch JEDER seit „2014“ quasi live und „punkt-genau“ global /regional auf > „earth.nullschool.net“ < nach-voll-ziehen !!! – (MINUS „44“ heute mitten in RUSSLAND) !!! – ALLES andere nat. auch !!! – sogar mit „5“-Tage-FORECAST 😉

Im Vergleich dazu lacht sich das Weltklima kaputt über das 1,5 oder 2 Grad-Ziel – seit der Kleinen Eiszeit wohlgemerkt. Und über die westlichen Klima- und Energiewende-Politiker natürlich.

Wurde nicht die nichtphysikalische Globale-Mittelwert-Temperatur erfunden, um sodann mittels Einspeisung in immer wieder und immer wieder geänderten Modellen verbunden mit ständiger Ergebnisanpassung – und Interpretation, den Leuten einen Klimabären aufzubinden. Hat nichts mit realem Wettergeschehen zu tun, aber mit Geschäftsmodellen, oder?

So ist es; leider!

Herr Lange, Sie zeichnen auch gerne Grafiken und wollen Temperatursprünge finden. Eine einfache Variante der DWD-Zeitreihen finden Sie beim DWD-selbst: https://www.dwd.de/DE/leistungen/zfeitreihen/zeitreihen.html

Nach dem Aufruf ganz nach unten an den Rand gehen, dort finden Sie den Begriff „Tabelle“. Allerdings verändert der DWD immer mal wieder die Anfangswerte der ersten 50/60 Jahre und macht sie kälter. Vielleicht kopieren Sie die Jahre und Monate mal raus und beobachten in 10 bis 20 Jahren wieder, ob die Neuzeit wärmer gemacht wurde. Aber zum groben Überblick reicht diese einfache Temperaturreihe, die auch den Medien zugänglich ist.

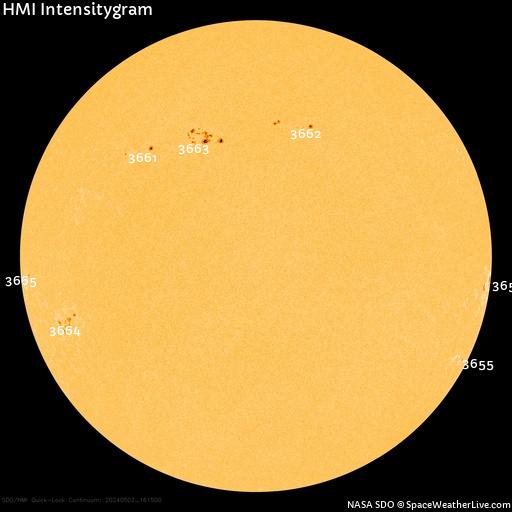

ZIEHT EUCH WARM AN, DENN IN DEN 2030ern STEHT EIN GRAND SOLAR MINIMUM AN!!!

Bin mal gespannt, ob sich die schizoiden Soziopathen dann auch auf den Asphalt kleben, um die Fossilen zu reaktivieren… 😉

Aber, aber, wer wird denn Panik verbreiten. „Helmhöltzer“ wissen Bescheid. Denn die Helmholtz Klimainitiative liefert „Klimafakten„:

Gelegentlich wird spekuliert, was denn mit dem Klima passieren würde, wenn die Sonne in den nächsten Jahrzehnten in eine Ruhephase eintreten würde. Die wissenschaftliche Antwort lautet: nicht viel.

Fakt ist: Selbst wenn die Sonnenaktivität zurückgehen sollte, wären die Folgen für die Erderwärmung marginal.

Eine abnehmende Sonnenaktivität in den kommenden Jahrzehnten wird also, selbst wenn sie extrem ausfallen sollte, nur sehr, sehr wenig an der menschengemachten Erderwärmung ändern.

https://www.helmholtz-klima.de/klimafakten/behauptung-wegen-sinkender-sonnenaktivitaet-wird-der-klimawandel-demnaechst-pausieren

„Eine abnehmende Sonnenaktivität in den kommenden Jahrzehnten wird also, selbst wenn sie extrem ausfallen sollte, nur sehr, sehr wenig an der menschengemachten Erderwärmung ändern.“

Das kann ja schon definitionsgemäß gar nicht anders sein, denn die „menschengemachte Erderwärmung“ ist menschengemacht. Was soll sich an einer menschengemachten Erderwärmung ändern, wenn sich die Sonnenaktivität ändert? Daran kann sich ja (fast) gar nichts ändern. Die Frage bleibt aber: Was ändert sich dadurch am Klima insgesamt.

„menschengemachte Erderwärmung“ das ist jetzt aber doch Ironie, oder?!

Seit Jahren wird hier anhand von Messdaten aufgezeigt, dass diese Geschichte von der „menschengemachten Erderwärmung“ Unfug ist. Fällt es wirklich so schwer sich einzugstehen, dass man auf einen Taschenspielertrick bzw. Propaganda hereingefallen ist. „Menschengemachte Erderwärmung“. Wenn es global einmal wieder richtig kälter werden sollte, würden wir uns wohl wünschen, wir könnten das wirklich bewerkstelligen!

…richtig. Selbst GANZ OHNE SONNE wird sich an der anthropogenen Klimaerwärmung n i c h t s verändern…..ein Mantra ist eben ein Mantra und keine Schüssel voll Kartoffelsalat…😂

„…ZIEHT EUCH WARM AN, DENN IN DEN 2030ern STEHT EIN GRAND SOLAR MINIMUM AN!!!“

Davon wird weder in den globalen Daten noch beim DWD was zu sehen sein, man wird einfach die Messmethoden, die Software oder die Standorte der Wetterstationen wieder ändern, um die Abkühlung aufzufangen.

Wetterstationen, bei welchen der Wetteramtsleiter in der englischen Wetterhütte mit den alten Messgeräten am alten Standort weiter die Daten aufnimmt, ist aus dem DWD-Verteilernetz ausgeschieden worden, weil die STation die DWD- Normen nicht erfüllt. Hört sich für den Laien und das sind die Politiker und die Medien überzeugend an. Nur die Physiker wissen, dass man gar keine Ergebnisse vergleichen kann, wenn nicht nach denselben Normen erfaßt wurde.

Herr Kowatsch, was schreiben Sie denn da wieder:

„Nur die Physiker wissen, dass man gar keine Ergebnisse vergleichen kann, wenn nicht nach denselben Normen erfaßt wurde.“

Das würde ja heißen, dann man US Nicerschlagsmessungen (acre-feet) nicht mit unseren (mm) vergleichen kann.

Man kann vergleichen, man muss sich nur etwas Mühe beim Vergleich geben. Im übrgigen sollten Sie mittlerweile verstanden haben (auch wenn sie früher anderes behauptet haben), dass der DWD 10 Jahre lang Vergleichsmessungen an den Referenzstationen alte Technk neben neuer Technik in verschiedenen Landschaften druchgeführt hat. Oder haben Sie das scbon wieder vergessen?

MfG

Ketterer

@Ketterer, genau das ist grüne Taktik. Sie vergleichen ALLES mit Allem und irgendwann werden mit viel dunkelgrüner „Klimasensitivität“ 😂 die richtigen Daten zurechtgezimmert. Nennt sich IPCC-Wissenschaft, die nicht einmal den Namen „Natur“ verdient, Wissenschaft schon gar nicht, denn mit b e i d e m hat der grüne Öko-Dominator nichts am Hut. WILLKÜR und IDEOLOGIE sind die Parameter aller Meßungen. Schönes Beispiel: Die Windatlanten von Ba-Wü. und Bayern. Nur wenige Meter voneinander entfernt, mißt jedes Land völlig andere „Windhöffigkeit“ (auch so ein Idiotenausdruck) im gleichen Gebiet, welches nur durch eine politische Linie getrennt ist. Der ganze subjektive Schrott dient als Grundlage für Windkraftstandorte. Willkürliche Daten ideologisch zusammengereimt, um grüne Projekte zu verwirklichen. GENAUSO läuft es mit den Temperaturmeßungen, die eine erfundene Klimaerwärmung „beweisen“ sollen. Alles Lüge. War wochenlang im Sommer in einem Gebiet in dem es 42-45 Grad heiß sein sollte. Laut offiziellem Wetter-Panik-Bericht. Habe mir mehrere Thermometer zugelegt und 2 Meter über natürlichem Erdboden im Schatten KEINEN TAG mehr als 31 Grad gemessen. An verschiedenen Stellen. Die Erde wird k ä l t e r, denn nur 31 Grad im August war dort die angenehmste und niedrigste Temperatur seit Jahren.

„Das würde ja heißen, dann man US Nicerschlagsmessungen (acre-feet) nicht mit unseren (mm) vergleichen kann.“

Herr Ketterer, hier unterstellen Sie anderen Leuten das Unvermögen, mit dem Sie offenbar selber kämpfen. Haben Sie wenigstens verstanden, dass Vergleichsmessungen bei/mit den vielen Messstationen, die deaktiviert wurden, irrelevant sind? Deren Deaktivierung trotzdem das Gesamtergebnis beeinflusst? Und mit wem/was sollte verglichen werden bei neuen Standorten, die klimatisch selten identisch sind?

Herr Dr. Ullrich,

die Vergleichsmessungen betreffen den Technikwechsel alt vs. neu. Was soll daran irrelevant sein?

Die Verlegung / Schließung von Stationen ist an anderes Thema. Wenn man bei diesem Thema sich allerdings auf die Leistenschneidereschen Excel-Auswertungen stützt stüzt, dann stüzt amn sich auf eine Krücke (mit massiven Holzwurmbefall).

MfG

Ketterer

@M.F. Ketterer am 12. Dezember 2023 um 10:59

Mit Verlaub, Herr Ketterer, SIE wollen Ahnung von Messtechnik / Meßverfahren haben?????

Mit solcherart hanebüchenen Äußerungen zum Vergleich von „Wetterhüttendaten“ mit heutigen Wetterdatengewinnungen disqualifizieren Sie sich mal wieder für jeglichen weiteren fachlichen Disput.

Herr Tengler,

bei seinem solchen Kritik-Stil

„Mit Verlaub, Herr Ketterer, SIE wollen Ahnung von Messtechnik / Meßverfahren haben?????

Mit solcherart hanebüchenen Äußerungen zum Vergleich von „Wetterhüttendaten“ mit heutigen Wetterdatengewinnungen disqualifizieren Sie sich mal wieder für jeglichen weiteren fachlichen Disput.“

ohne jeden inhaltlichen Punkt kann man Sie einfach kaum ernst nehmen. Obgleich Sie dcoh der Fachmann in der Temperaturmessung sind. Was sind denn nun meine Äußerungen zm Vergleich alte vs. neue Technik über die Sie sich so echauffieren? Wie immer: bei Kritik bitte mit Zitat – dann klären sich Missverständnisse leichter.

Schade, die Diskussion hätte fruchtbar sein können. So bleibt der Verdacht, dass Sie nur poltern ohne etws drauf zu haben: Dem ist aber sicherlich nicht so, früher waren Sie hier besser, da war mehr Substanz drin.

eine schöne Vorweihnatszeit wümscje ich Ihnen dennoch.

MfG

Ketterer

I

@M.F. Ketterer am 13. Dezember 2023 um 22:03

Herr Ketterer,

der Dr. Roland Ullrich am 11. Dezember 2023 um 18:01 hat Sie doch auf Ihre fachlichen „Betrachtungsdefizite“ hingewiesen. Dasind Sie seit Jahren völlig uneinsichtig. Dass man die Meßreihen, die aus Wetterhüttendaten gewonnen wurden, nicht mit denen der quasikontinuierlichen heutigen Messungen vergleichen kann, das wollen Sie einfach nicht begreifen

Den damaligen „Ableser“ der Wetterstation bei uns im Ort habe ich vor der Wende regelmäßig mit meteorologischen Thermometern „versorgt“, ich arbeitete ja in der „Quelle“. Dazu hat dieser Mensch sich auch noch für bestimmte Daten interessiert, die er für den Wetterdienst nicht unbedingt erfassen mußte (z.B. Bodentemperaturen,,,). Ich kenne also die damaligen Abläufe ganz gut und war z.B. damals sehr erstaunt (erschrocken….), wie (wackelig) der vierte Tageswert für die Tagesmitteltemperatur „gewonnen“ wird

Wenn Sie mir nun weismachen wollen, dass diese „Meßreihen“ mit der heute üblichen Methodik 1:1 vergleichbar sind, dann disqualifizieren Sie sich eben fachlich. Auf die gravierenden messtechnischen Unterschiede zwischen Wetterhütte und der heutigen Messwertgewinnung möchte ich hier nur hinweisenn. Das ist aber ein weiteres Kriterium für „Irrelevanz“, auf das Dr. Ullrich mit seiner Entgegnung an Sie hinweisen wollte.

PS:

Was meinen Sie damit? Die betreffenden Textstellen hatte ich als Zitat in meinen Beitrag übernommen. Oder erwarten Sie von mir einen externen Link, der meine Äußerungen bestätigt??? Ich bin Techniker und Ingenieur genug (über 45 Jahre), um mir ein eigenes Bild machen zu können, da brauche ich keine fremde Zitatensammlung im Hitergrund …..

„Das würde ja heißen, dann man US Niderschlagsmessungen (acre-feet) nicht mit unseren (mm) vergleichen kann.“

Unterschiedliche Maßeinheiten kann man natürlich vergleichen, denn die Messmethode ist ja gleich, nämlich das Auffangen von Niederschlagswasser. Anders sieht es aus, wenn statt Quecksilberthermometer mit 3 x täglicher Ablesung auf PT1000 Messfühler mit kontinuierlicher Datenerfassung umgestellt wird.

Und dann sollte man noch pruefen wie denn wirklich der Niederschlag gemessen wird. Immer hin gibt es da sicher andere Geraete und Eichungen und Messprozesse.

Einfach die Werte anhand den Einheiten zu vergleichen, ist nur nach Pruefung festzustellen.

Das sollte Herr Ketterer auch wissen, wenn er hier darueber schreibt und es als Beispiel anbringen will.

Herr Ketterer behauptet: „dass der DWD 10 Jahre lang Vergleichsmessungen an den Referenzstationen alte Technk neben neuer Technik in verschiedenen Landschaften druchgeführt hat..“

Genauso wie schon immer frage ich hier erneut, wo und wann soll das gewesen sein, welche Station, welche Landschaft, wie wurde verglichen? Was waren die Ergebnisreihen über die 10 Jahre? Wie wurde dann die behauptete Anpassung durchgeführt?

Bitte nur ein Beispiel endlich namentlich nennen mit den dazugehörigen Ergebnissen und nicht in den leeren Raum was behaupten. Herr Hager hat dies bei seiner Wetterstation Augsberg privat selbst gemacht und erhebliche Abweichungen festgestellt. Nicht nur das, er getraute sich sogar, diese erheblichen Abweichungen in der Tagespresse zu veröffentlichen. Er war dann sehr schnell nicht mehr Wetterstationsleiter von Augsburg. Ich hab mit ihm telefoniert. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde er übelst diffamiert.

Herr Kowatsch, s’ischd wia wenn mah em Ochs ens Horn pfezd. Sie schreiben:

„Genauso wie schon immer frage ich hier erneut, wo und wann soll das gewesen sein, welche Station, welche Landschaft, wie wurde verglichen? Was waren die Ergebnisreihen über die 10 Jahre?“

Wir hatten die Diskussion schon, haben Sie es vergessen?

Diskussion Ketterer Kowatsch Verglecihsmessungen DWD

sie finden dort sogar den Link zur DWD Seite: Lesen müssen Sie schon selbst, auch wenn sie das Gelesene allem Anschein nach schnell wieder vergessen (oder haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Zusammenfassung zu lesen, Herr Kowatsch?)

Berichte des DWD 253 (2020): Parallelmessungen an deutschen Klimareferenzstationen : Schlussfolgerungen im Hinblick auf Homogenität und Messunsicherheiten / von Lisa Hannak und Sven Brinckmann:

Auch unser ‚Thermometerbauer‘ Tengler könnte sich das einaml anschauen und vesuchen zu verstehen weswegen in der Klimatologie (und der Meteorologie) nicht die gleichen Maßstäbe an die Präzison gestellt werden wie in der Metrologie.

„In Hinblick auf die Homogenität langer Messreihen lässt sich zusammenfassend sagen, dass für die Messungen der Lufttemperatur (Ausnahme Tagesextrema), des Luftdruckes und der relative Feuchte keine Inhomogenitäten aufgrund der Automatisierung zu erwarten sind.“

MfG

Ketterer

Herr Ketterer, bloß zur Ergänzung: Immer greifen Sie Herrn Leistenschneider an.

Herr Leistenschneider arbeitet in unserer Gruppe mit und befaßt sich in akribischer Arbeit mit Stationsverlegungen des DWD und mit der Änderung der Messerfassungen. Wußten Sie z.B. dass im Jahre 1881 nur etwa gut 20 Wetterstationen damals unter gleichem Namen wie auch heute noch in den DWD-Schnitt eingehen. Aber auch nur dem Namen nach. Deren Standort ist heute ein gänzlich anderer, ein wärmerer als 1881. Aber, 99% aller anderer heutigen Messstationen sind im Laufe der Zeit erst dazugekommen. Zwischendurch sind natürlich viele ausgeschieden, wurden aufgegeben und durch neue ersetzt. Kein Wunder auch bei den vielen Außengrenzveränderungen unseres Landes seit 1881. Insbesondere seit 2001 erfolgte ein reger Stationswechsel mit der Änderung der Tagesmittelerfassung und der Auflösung der englischen Wetterhütte.

Alles in ein paar Zeilen jetzt von mir niedergeschrieben, das herauszufinden kostete jedoch unendlich viel, also monatelange Freizeitarbeit, ein Verdienst von Herrn Leistenschneider. Man muss sich wundern, dass die DWD-Fachleute überhaupt noch eine einigermaßen brauchbare Zeitreihe seit 1881 hinbekommen haben. Da ich 1950 geboren bin, schon immer ein guter Naturbeobachter war, kann ich auch ohne DWD-Zeitreihe die letzten 70 Jahr bestätigen, dass bis 1987 eine Abkühlung erfolgte und ab 1988 bis heute die Erwärmung. Ich kann jedoch auch Herrn Leistenschneider bestätigen, die Erwärmung fand hauptsächlich in den Wärmeinseln statt, wo die DWD-Wetterstationen stehen.

Herr Ketterer,

sie sagen:

Da Klima eine Statistik des Wetters ist, ging ich davon aus, das der Massstab der Präzison fuer Wetter und Klima der gleiche ist. Es gibt ja keine anderen Messungen, oder?

Und mit dieser Zusammenfassung:

Sie wissen aber schon, das in den Medien mit den Tagesextrema hausieren gegangen wird? Stellen sie da den richtigen Zusammenhang her?

Von welchen Inhomogenitäten ist eigentlich die Rede? Zwischen den Luftdruck und Temperaturwerten oder zwischen den alten und neuen Messreihen der einzelnen Groessen?

Gibt es eine Auswertung des Ersteren, also Luftdruck und Temperatur?

Zum angebenen Link von Herrn Ketterer: Ein Beispiel für die Korrektur und die Anpassung der Messwerte nach der neuen Erfassungsmethode und der Daten nach alter Methode an einer aktuellen Wetterstation hab ich in der Schnelle des Durchblätterns allerdings noch nicht gefunden, so endete mein Kommentar gestern.

Fortsetzung: Die wird man auch nicht finden, denn der DWD gibt keine raus. Bei dieser wissenschaftlichen Arbeit handelt es sich um eine „Alibiarbeit“, um vom Auftrag des DWD, die Klimapanik zu schüren, ablenken zu können, was Ketterer hiermit getan hat. Ich habe mich gestern bei ehemaligen DWD-lern kundig gemacht. Wer Rentner ist, ist plötzlich unabhängig und kann frei erzählen. Schade, dass Martin Päsler letztes Jahr verstorben ist. Er hatte immenses Insiderwissen.

Die Leute des DWD haben den Auftrag, die Panikmache der letzten Generation zu unterstützen und zu befeuern. Von wem? Hinter aller Erwärmungspanikmache steht PIK-Potsdam, von dort aus soll auch die Überwachung der einzelnen Leute beim DWD, der Politiker und der kritischen Redakteure und Medien erfolgen. Das PIK-Potsdam wäre demnach eine Art Klima-Stasi für unser Land.

Ich gebe hier nur verkürzt alles so wieder wie ich es durch Telefonate und mails verstanden habe, sicher auch die eingefärbte Meinung meiner Informanten.

Danke Herr Ketterer

Ob nicht die Mühe gemacht, vergessen oder… jedenfalls kannte ich die umfangreiche Arbeit bis jetzt noch nicht. Nach sowas hab ich gesucht und auch Herr Lüning hatte bereits einmal den DWD angeschrieben.

Sicher haben Sie nichts dagegen, wenn ich diesen link weiterverbreite und auch Herrn Hager um eine Stellungnahme bitte. Es geht in der verlinkten Arbeit allerdings nur um die Umstellung der Parametererfassungen von der einstigen englischen Wetterhütte zur heutigen automatischen Rundumerfassung. Der DWD gibt in der Arbeit abweichende Werterfassungen zu wie mir diese von Herrn Hager bei seiner Augsburger Station geschildert wurden.

Wir können dann nur hoffen, dass die neuen gemessenen Werte auch wirklich mit einem Umrechnungsfaktor auf die alten Werte überall so angepaßt werden wie geschildert und errechnet. Ein Beispiel dafür an einer aktuellen Wetterstation hab ich in der Schnelle des Durchblätterns allerdings noch nicht gefunden.

Auch die Benutzer elektrischer Fieberthermometer wissen dass man Werte verschiedener Thermometer nicht vergleichen kann. Das steht auf dem Beipackzettel.

Lustig, oder?

Frau Schmall,

Erwaten Sie für 5 oder 10€ einen kalibrierten Thermometer ? Auf 0,1K kalibriert?

Nicht wirklich, oder?

MfG

Ketterer

@M.F. Ketterer am 15. Dezember 2023 um 22:30

Mit solchen „Ratschlägen“ bestätigen Sie meine obige Vermutung, dass Sie keine Ahnung von Messtechnik / Messverfahren haben.

Fieberthermometer fallen unter gewisse Regeln, die die Einhaltung von Toleranzen (bei heutigen Fieberthermometern ±0,25 K, in der DDR früher +0,12 / -0,15 K (!) (Auslieferungszustand) fordern, völlig unabhängig vom Preis. (Die DDR hat die Quecksilberfieberthermometer für ungefähr 2 DM das Stück und bei zwei Punkten (37 und 42 °C) geprüft/kalibriert mit Eichzeichen millionenfach in den Westen geliefert …)

Natürlich muß man so ein Teil auch anwenden können, da gibt es bei den „elektrischen“, die berührend messen, die wenigsten Probleme, bei dem „Infrarotgedöns“ aber durchaus schon. Ich denke diese meint Frau Schmall.

Herr Tengler,

gerne lerne ich etwas von Ihnen als Fachmann der Temperaturmesstechnik etwas dazu. Nur von 1:1 vergleichbar war meinerseits nie die Rede.

Sie sagen:

„Fieberthermometer fallen unter gewisse Regeln, die die Einhaltung von Toleranzen (bei heutigen Fieberthermometern ±0,25 K“

Nebenbei: das meinte ich mit :‘Bitte mit Zitat‘ siehe oben

In meinem laienhaften Verständnis nehme ich an, Ihre Werte betreffen die Genauigkeit der Messung (hoffentlich nicht die Präzision). Frau Schmal fand es lustig, dass die Fiberthermometer nicht miteinander ‚vergleichbar‘ sind. Bei Ihren Angaben kann ich nun den Mangel der Vergleichbarkeit nachvollziehen:

Wenn Familie S. zwei Fieberthermometer besitzt, sollte bei der Erstellung einer Fieberkurve nur einer der Thermometer verwendet werden: im ‚worst case‘

Thermometer A (ThA) misst präzise aber 0,25°C zu hoch.

Thermometer B (ThB) misst präzise aber 0,25°C zu niedrig.

Wenn jemand nun einen schweren Infekt hat und die Fieberkurve steigt steil an bis ThA 40,9°C anzeigt (bei 40,65°C) und 30 min später misst man mit ThB auch 40,9°C (es sind aber nun schon bei 41,15°C) dann wiegt man sich in der falschen Sicherheit, dass der Anstieg nun ja vorbei ist und man das Messintervall reduzieren kann ohne zu Medikamenten zu greifen. Das scheinbare Plateau der Thermometer kaschiert den 0,5°C Anstieg in 30 min.

Genau aus diesem Grunde sollte man Vergleichsmessungen machen, damit man abschätzen kann, ob die beiden Thermometer vergleichbar messen, oder ob man die Differenz ausgleichen muss.

MfG

Ketterer

@M.F. Ketterer am 18. Dezember 2023 um 22:16

…..damit Sie nicht „unwissend“ (dumm) sterben müssen:

Ihr mühsam an den Haaren herbeigezogener Fall hatte schon seit Jahrzehnten eine ganz einfache Lösung:

Medizinisch kommt es für den Arzt tatsächlich auf die Fieber-Tendenz an.

Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo im Krankenzimmer (für mehrere Patienten) im Krankenhaus irgendwo ein Bündel Fieberthermometer in einem Glas mit Desinfektionslösung stand, die dann zu bestimmten Zeiten an die Patienten ausgegeben wurden und danach nach Desinfektion wieder an besagtem Ort bis zur nächsten Messung gelagert wurden. (Da hingen quasi auch noch die Fieberkurven auf Papier am Krankenbett…..)

Nun waren die DDR-Thermometer per se mit geringeren Toleranzen behaftet (die unsymmetrische Auslieferungstoleranz sollte Alterungseffekte (alterungsbedingter geringfügiger Anstieg der Anzeige über die Jahre) für viele Jahre kompensieren).

Ein schwedischer Kunde bezog die Fieberthermometer mit verschiedenfarbigen Skalen. Im Krankenhaus war dann jede Farbe im Krankenzimmer nur einmal vorhanden und dem Patienten während seines Aufenthaltes persönlich zugeordnet. Damit war zumindest der systematische Fehler der Anzeigen verschiedener Thermometer, den Sie in Ihrem „(hilflosen) Beispiel“ an den Haaren herbeigezogen haben, beseitigt, Sie verstehen, Herr Ketterer??

PS: WAS ist für Sie der Unterschied zwischen „Genauigkeit der Messung“ und „Präzision“?????

(Diese Frage bestätigt für mich, dass Sie größte Probleme mit Messtechnik und Messverfahren haben.)

Herr Tenlger,

ohne Begründung nennen Sie mein Beispiel „hilflos“, das ist hilflos.

Sie Fragen mich:

„PS: WAS ist für Sie der Unterschied zwischen „Genauigkeit der Messung“ und „Präzision“?????

(Diese Frage bestätigt für mich, dass Sie größte Probleme mit Messtechnik und Messverfahren haben.)“

Ich sagte doch schon, dass bei Ihnen die Expertise in der Messtechnik liegt, Aber wohl eher in der Produktion oder im Vertrieb / Marketing. Und nicht in der Qualitätssicherung. Sonst würden Sie den Unterschied zwischen Präzision und Genauigkeit kennen:

Hier zum Nachlesen (auch bebildert):

https://proleantech.com/de/precision-vs-accuracy/

@M.:F. Ketterer am 21. Dezember 2023 um 16:37

Na, da haben Sie aber doch noch was gefunden …. ;-), Gratulation …. 😉

Wir werden das hier nicht ausdikutieren, mit Ihnen schon überhaupt nicht. Die „Realität“, um die es hier im Faden geht, orientiert sich nicht an solchen „Spitzfindigkeiten“, die Sie als „Argument“ zu benutzen versuchen, was darauf hindeutet, dass Sie in der „praktischen Messerei“ „nicht viel Staub gewischt“ haben können. Vom ersten Tag an meines Berufslebens hatte ich mit Qualitätssicherung zu tun, teils sehr „fertigungsnah“, war vor der Wende mal ein paar Jahre Abteilungsleiter von über 80 Leuten, die Temperatur-Sensoren gefertigt haben, war Prüfstellenleiter für die Kalibrierung vom Widerstandsthermometern, nach der Wende technischer Leiter für eine Sensorherstellung und habe in den 90ern auch eine QMB-Ausbildung durchlaufen und war bis 2004 QMB für den Gesamtbetrieb (über 120 Leute). Als Selbstständiger mit 2-3 Angestellten war ich dann „alles“ von Produktentwickler, Verfahrensentwickler, Gerätebau, Fertigungsleiter, Mitarbeiter, Vertriebler, Versand, Buchhaltung, Arbeitsschutz, Hausmeister ff.

Ihre gewissen Vorhaltungen meine Person betreffend sind also völlig haltlos, Herr Ketterer ….