Hitze-Terror ohne Ende

Der September – Nachzügler bei der aktuellen Erwärmung?

Stefan Kämpfe

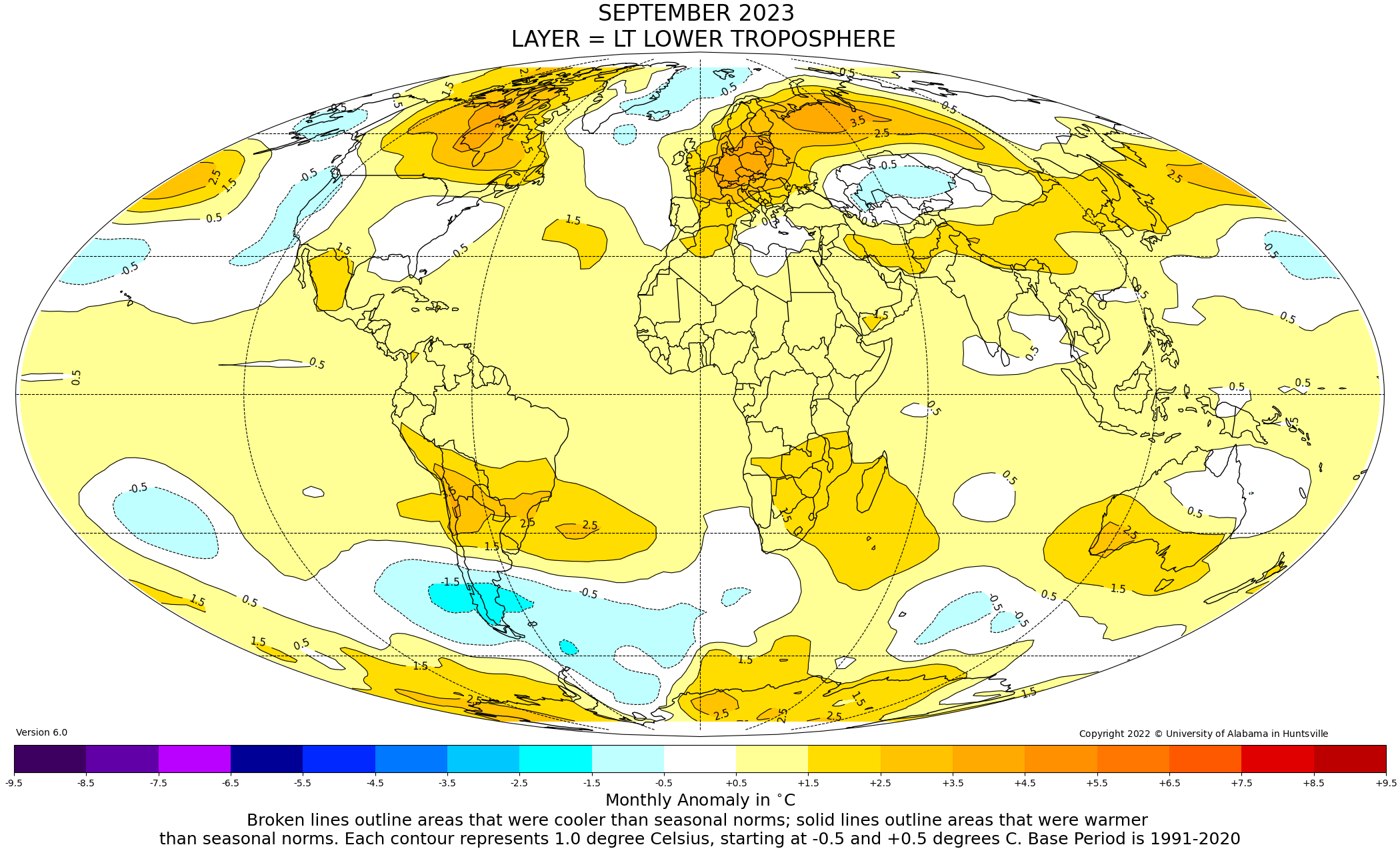

Es lässt sich nicht leugnen – nach dem zwar insgesamt sehr warmen, aber wechselhaften Sommer 2023 brach der September nun alle Rekorde in Sachen Wärme. Erstmals seit Aufzeichnungsbeginn 1881 überschritt er im Deutschland-Mittel die 17°C-Marke, und das gleich deutlich. Das ist jede Menge Wasser auf die Mühlen der CO₂-Erwärmungsgläubigen – doch könnte gerade diese starke, kurzfristige Erwärmung Zweifel an der der CO₂-Theorie befeuern?

Viel Sonne, die AMO-Warmphase, die Sonnenaktivität, viel Südwetter und Wärmeinseleffekte heizten dem September ordentlich ein

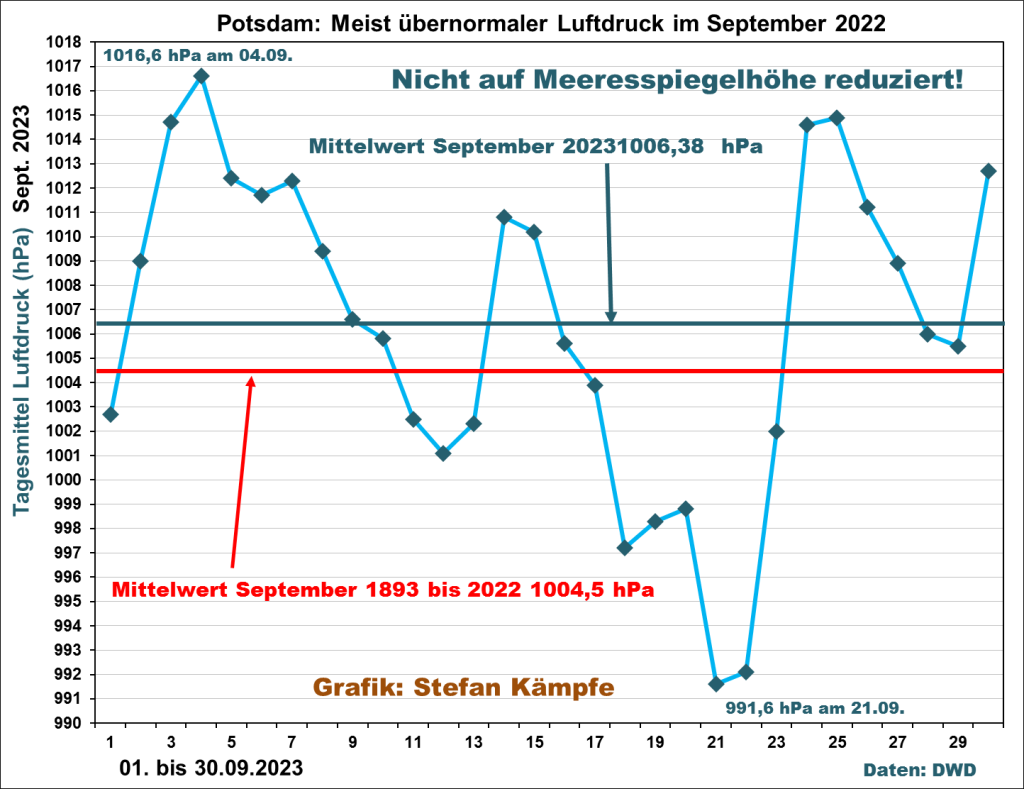

Der Sonnenstand und die astronomisch mögliche Sonnenscheindauer fallen im September vom Niveau des mittleren Aprils auf das des mittleren März zurück. Für sehr hohe Lufttemperaturen bedarf es daher neben einer maximalen Besonnung stets einer intensiven, von leichtem Wind unterstützten Warmluftzufuhr aus dem Süden. Beides war im September 2023 der Fall. Die schon langen Nächte machten die enorme Hitze dieses Hochsommer-Septembers etwas erträglicher. Zwar gehört der September zu den klassischen „Schönwettermonaten“ im Jahresverlauf, denn er wird oft von Hochdruckwetterlagen dominiert. Aber erstens kommt es auf die Position des Hochdruckgebietes an – liegt es westlich oder nördlich von Deutschland, so profitieren meist nur West- und Norddeutschland davon, und das Temperaturniveau ist schon recht verhalten. Zweitens werden die beiden septemberlichen Schönwetterphasen, der Spätsommer am Monatsanfang und der Altweibersommer im letzten Monatsdrittel, mitunter durch eine mehr oder weniger intensive Tiefdruckwetterphase um die Monatsmitte unterbrochen (2013, 2010, 2003). Auch im September 2023, welcher keine rekordverdächtigen Luftdruckwerte aufwies, ist dieses typische Verhalten anhand der Luftdruck-Tagesmittel an der DWD-Station Potsdam relativ gut erkennbar: Phasen sehr hohen Luftdrucks im ersten und letzten Monatsdrittel stand eine längere Tiefdruckphase um die Monatsmitte gegenüber, welche diesmal aber weder zu intensiven Niederschlägen, noch zu einer längeren Abkühlung, führte.

Abbildung 1: Verlauf der Tagesmittelwerte des Luftdrucks (nicht auf Meeresspiegelhöhe reduziert) im September 2023. Gemessen am Langjährigen Mittel, war das Monatsmittel des Septembers 2023 nur mäßig übernormal.

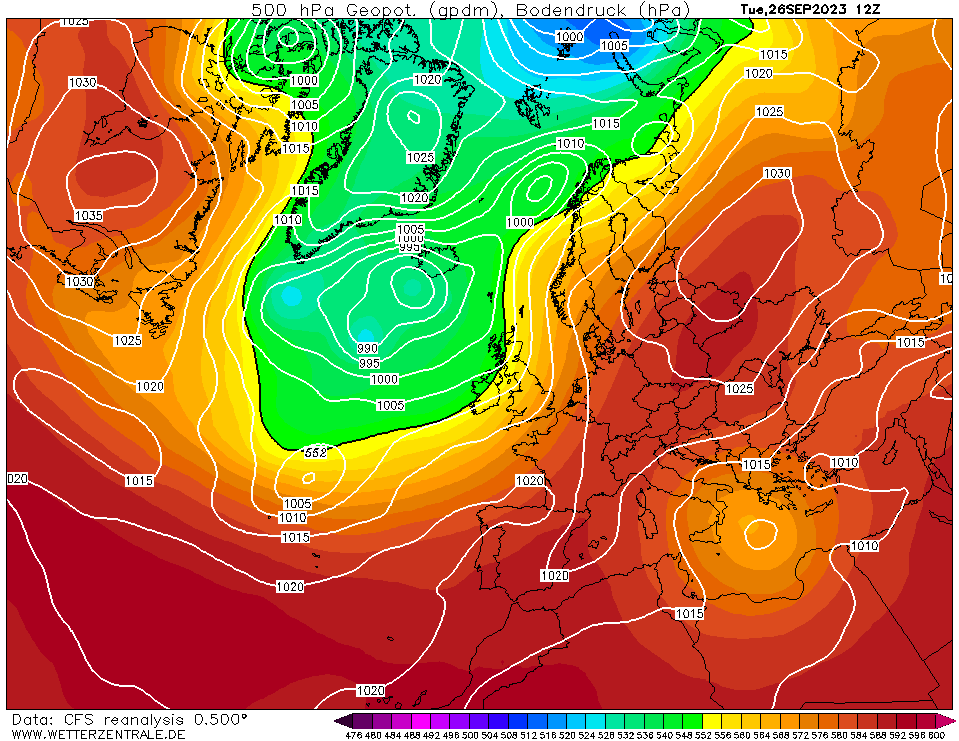

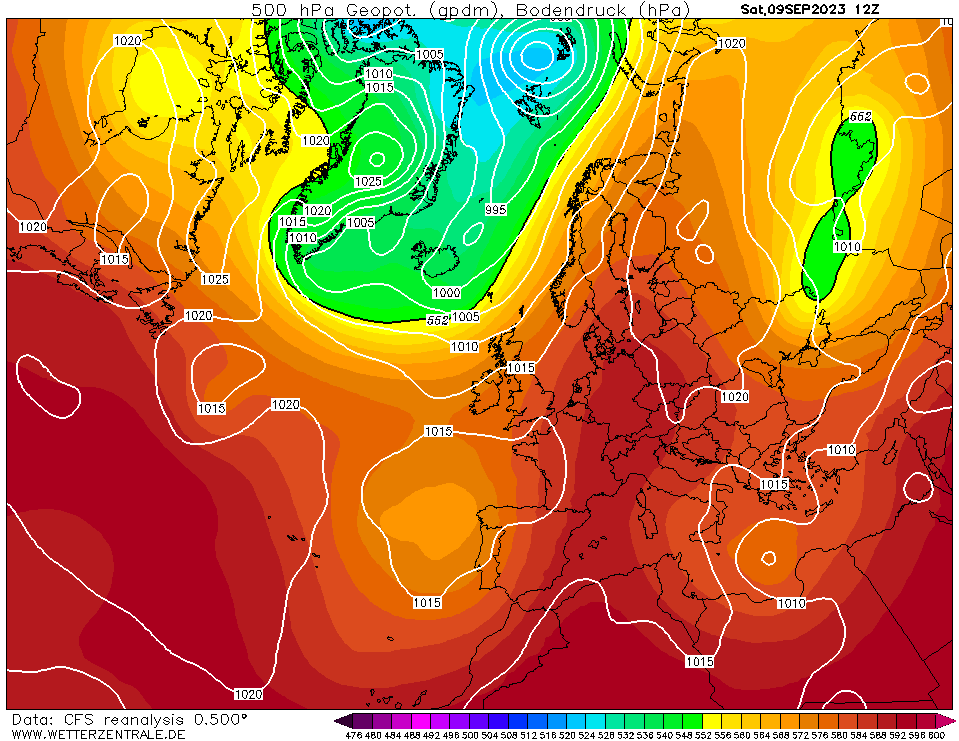

Immer wieder bildete sich in diesem September eine zonale Hochdruckzone zwischen dem Westatlantik und Osteuropa mit einer Achse etwa entlang des 45. bis 50. Breitengrades, in welcher sich ein Hoch über Osteuropa besonders ausprägte, was für Deutschland oft eine heiße, schwachwindige Südost-, Süd- oder Südwestströmung zur Folge hatte.

Abbildungen 2a und 2b: Zwei sich stark ähnelnde, für Septemberhitze typische Luftdruckverteilungen am 9. (oben) und 26. September 2023. Hohem Luftdruck über Osteuropa steht tiefer über Westeuropa und dem Nordatlantik gegenüber, man erkennt einen von hochreichender Warmluft angefüllten langwelligen Höhenrücken über Mitteleuropa, während im zentralen und östlichen Mittelmeer Tiefs für Unwetter sorgen. Eine solche Wetterlage ist gerade im Herbst oft sehr stabil und wiederholte sich im Rekord-September 2023 mehrfach. Bildquellen: wetterzentrale.de

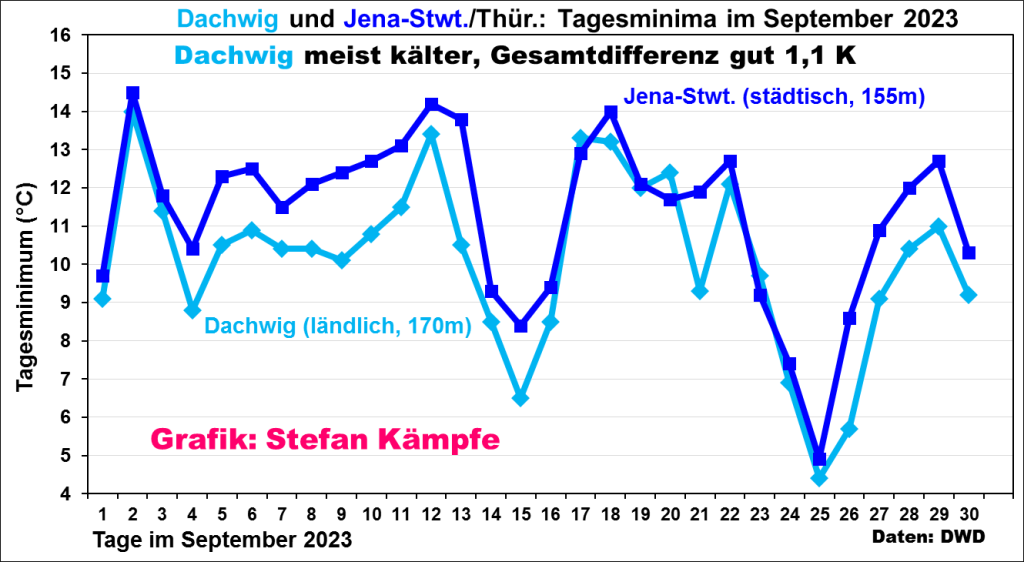

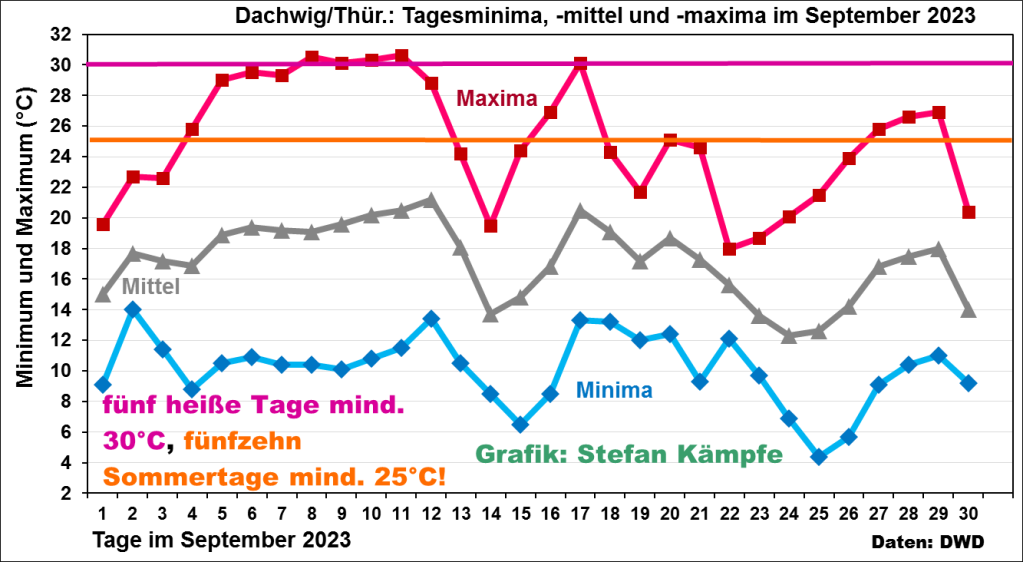

An der wärmeinselarmen Station Dachwig, deren Langjährige Temperaturmittel dem DWD-Flächenmittel stark ähneln, zeigte sich folgender Temperaturverlauf:

Im Vergleich der Tagesminima mit der städtischen, nicht weit entfernten und ähnlich hoch gelegenen Station Jena-Sternwarte wird deutlich, dass auch diverse WI-Effekte die Septembertemperaturen beeinflussen; freilich weniger stark, als in den Frühjahrs- und Sommermonaten. Gegen Morgen (dem häufigsten Eintrittstermin der Minima) ist es in der Stadt meist deutlich wärmer.

Abbildung 4: Temperaturverlauf der Minima tageweise in Dachwig (ländlich) und in Jena-Sternwarte (innerstädtisch) im September 2023. Zwischen beiden Minima bestand eine Differenz von gut 1,1 Kelvin (°C) – Jena-Innenstadt war also aufgrund des Urban Heat Island Effects (UHI) an den Septembermorgen meist deutlich wärmer.

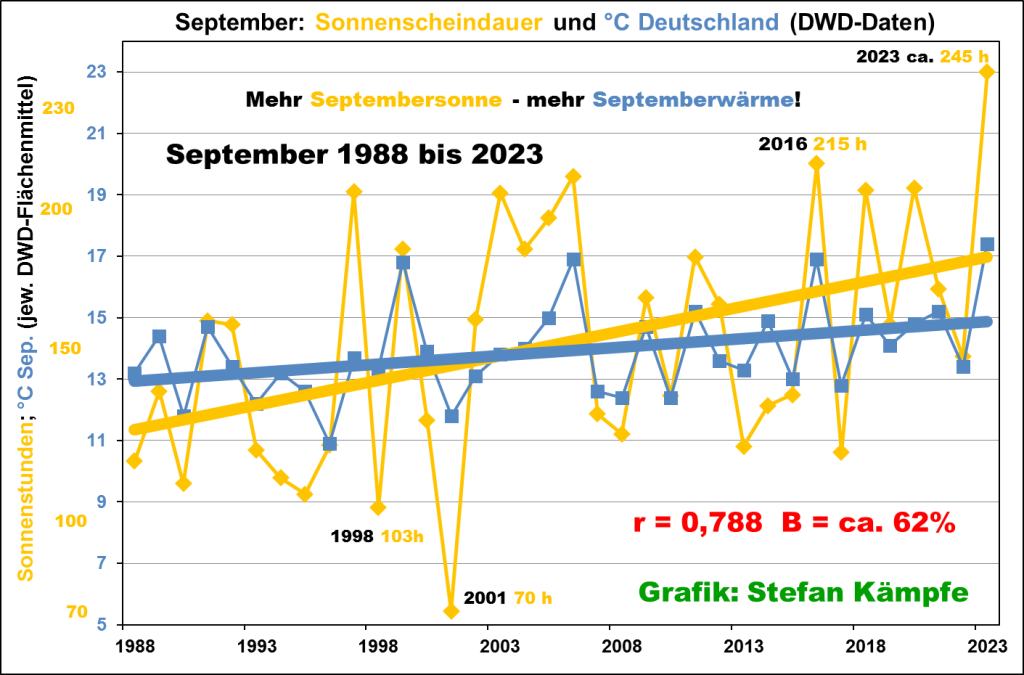

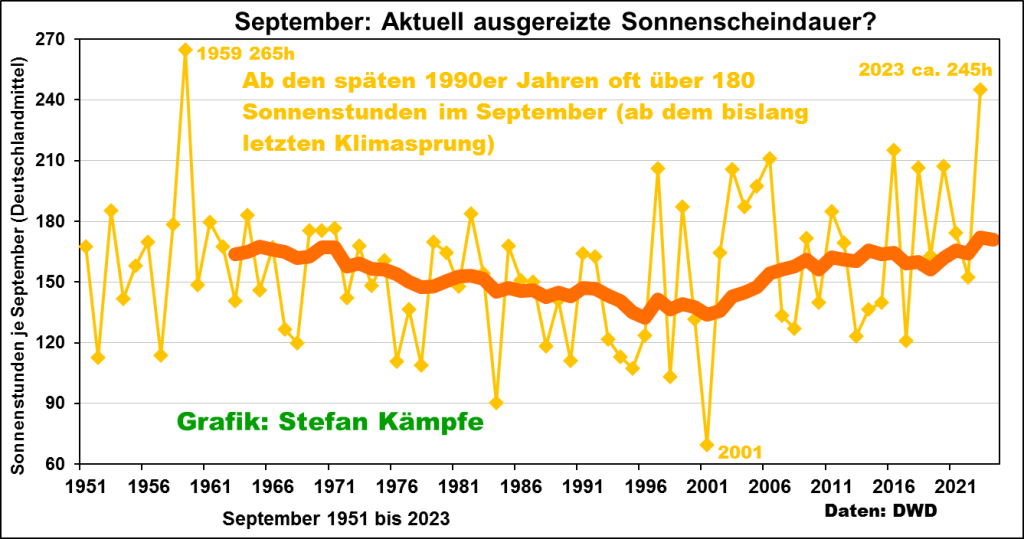

Werfen wir einen Blick auf die Sonnenscheindauer, welche den Rekord aus dem Jahre 1959 (265 Stunden im Deutschland-Mittel) zwar nicht ganz erreicht hat, die aber doch die höchste seit über sechzig Jahren war. Sie wirkt im September noch stark erwärmend.

Abbildung 5: Seit 1988 enorm stark zunehmende September-Sonnenscheindauer. In diesem Zeitraum wurden stolze 62% der September-Temperaturvariabilität von der Sonnenscheindauer bestimmt!

Betrachtet man aber die Entwicklung der September-Besonnung seit 1951, dem Aufzeichnungsbeginn, so fällt ein weiterer, sehr sonniger Zeitraum zu Beginn der Reihe auf. Der September 2023 wird also vermutlich eine Ausnahme bleiben – die mögliche Zunahme der Sonnenscheindauer ist nahezu ausgereizt.

Abbildung 6: Einer sehr sonnigen Phase zur Mitte des 20. Jahrhunderts folgten trübe September in den 1970er bis zu den mittleren 1990er Jahren; aktuell ist der erste Herbstmonat gehäuft sonnig und daher meist warm.

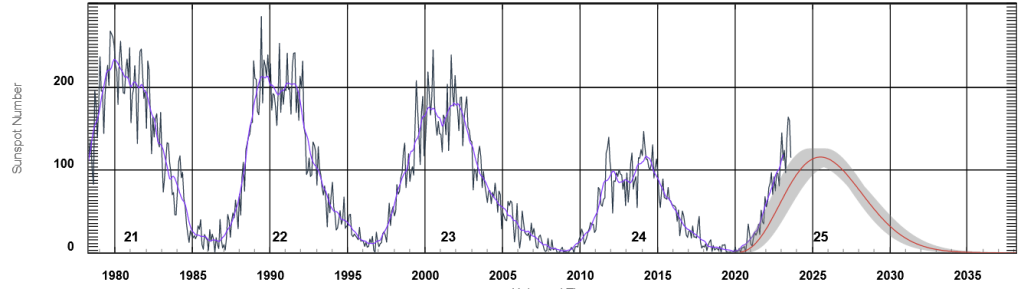

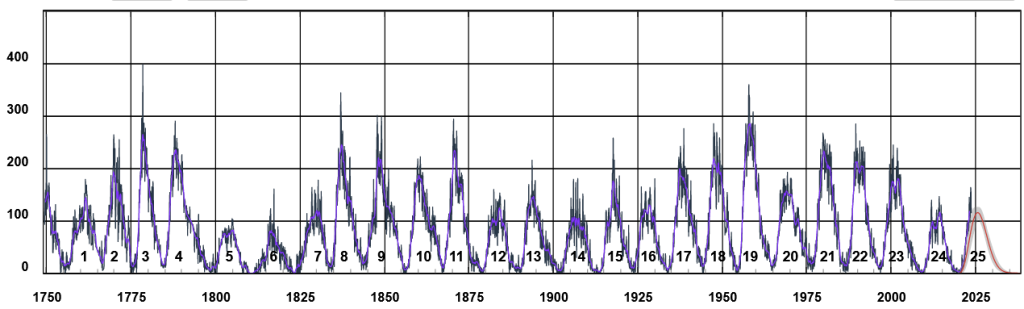

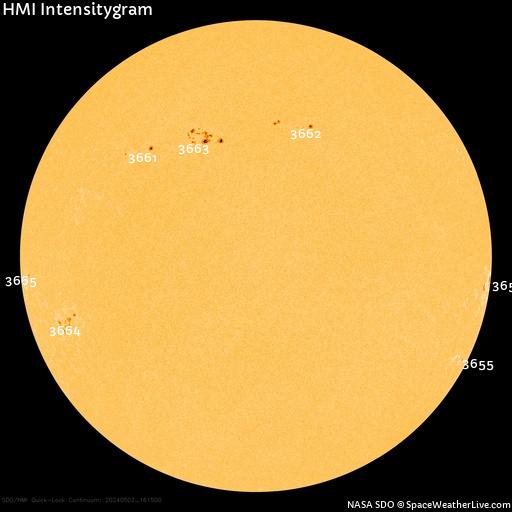

In diesem Zusammenhang sei auf die Sonnenaktivität verwiesen, welche in den vergangenen Jahrzehnten sehr hoch war. Der schwächere SCHWABE-Zyklus 24 wurde lange Zeit fälschlicherweise als das Ende der hohen Sonnenaktivität interpretiert; doch der etwa tausendjährige EDDY-Zyklus, welcher auch die Römische und die Mittelalterliche Warmzeit auslöste, ist momentan im Maximum. Seine stark erwärmende Wirkung wurde lange Zeit durch die enorme Luftverschmutzung im 20. Jahrhundert verschleiert. Doch mit den Luftreinhaltemaßnahmen schlug die Erwärmung ab den späten 1980er Jahren voll durch („Klimasprung“). Der aktuelle 25. SCHWABE-Zyklus verläuft zudem unerwartet stark.

Abbildungen 7a und 7b: Oben die Sonnenfleckenzahlen (Monatsmittel) seit 1750; man erkennt die konstant sehr hohe Sonnenaktivität (viele Sonnenflecken) im 20. Jahrhundert; jede „Spitze“ markiert das Maximum eines etwa 9- bis 13-jährigen SCHWABE-Zyklus. Unten nur die 5 letzten Zyklen seit den späten 1970er Jahren; den sehr intensiven Zyklen 21 bis 23 (späte 1970er bis mittlere 2000er Jahre) folgte zwar der sehr schwache 24. Zyklus in den 2010er Jahren; doch der aktuelle 25. Zyklus verläuft bislang stärker, als prognostiziert. Bildquelle: NOAA

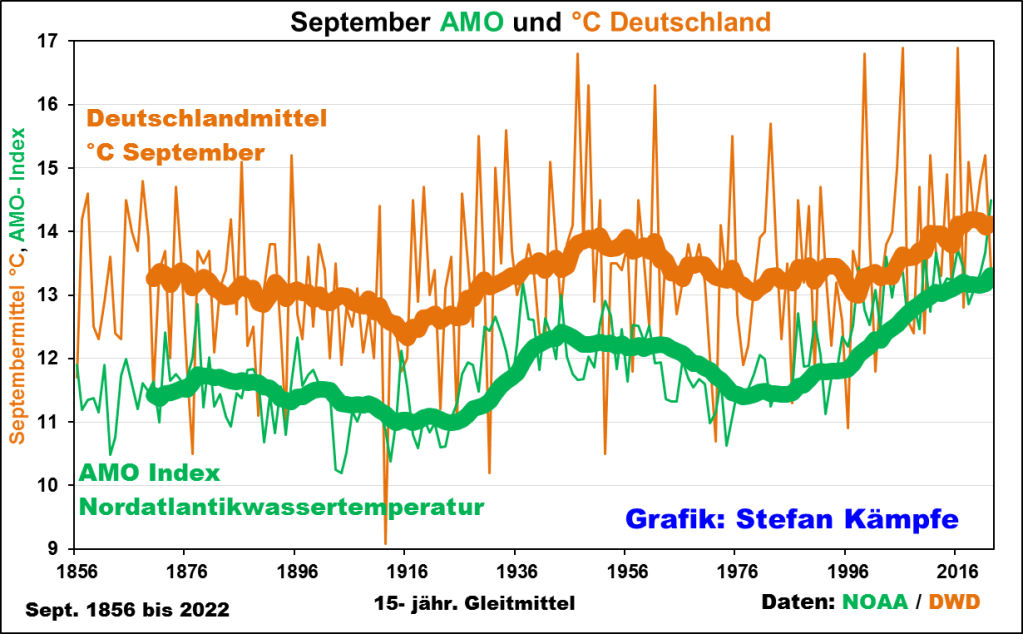

Ein wesentlicher Treiber der Wetterlagenhäufigkeiten und der Lufttemperaturen im September ist die so genannte AMO (Atlantische Multidekaden-Oszillation), eine zyklisch auftretende Zirkulationsschwankung der Ozeanströmungen im Nordatlantik, die eine Veränderung der Meeresoberflächentemperaturen des gesamten nordatlantischen Beckens mit sich bringt, wodurch Einfluss auf die Atmosphäre ausgeübt wird. Diese hat alle etwa 70 bis 90 Jahre ihr Maximum, so auch momentan. Leider werden vom Wetterdienst der USA (NOAA) seit Februar 2023 keine AMO-Werte mehr veröffentlicht, so dass die folgende Grafik mit dem September 2022 enden muss.

Abbildung 8: In AMO-Warmphasen (grüne Kurve) fällt der September in Deutschland (braune Kurve) tendenziell merklich wärmer aus; das ist gegenwärtig so und war schon einmal zur Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall.

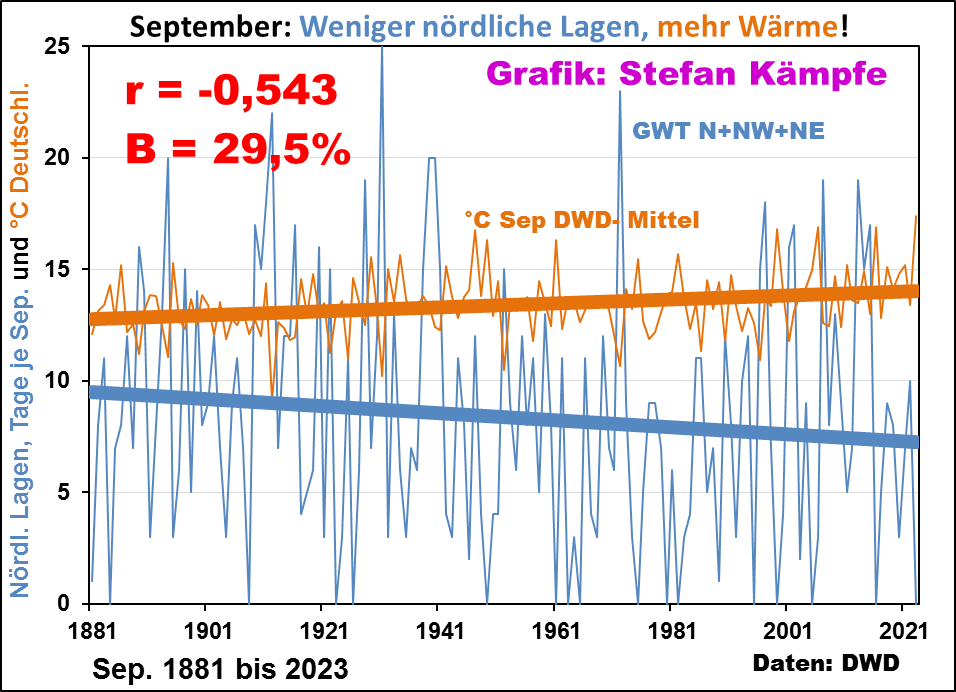

Eine merkliche Häufigkeitsabnahme der Großwetterlagen mit nördlichem Strömungsanteil (diese sind im September schon empfindlich kühl) führte ebenfalls zur starken September-Erwärmung; offenbar werden diese Lagen zugunsten wärmerer Süd-, Südwest- und Zentralhochlagen in den AMO-Warmphasen unterdrückt.

Abbildung 9: Merkliche Häufigkeitsabnahme der Großwetterlagen (nach HESS/BREZOWSKY) mit nördlichem Strömungsanteil im September, das sind die Großwettertypen Nord, Nordwest und Nordost. Deren Häufigkeit bestimmte die Gesamtvariabilität der Septembertemperaturen im Betrachtungszeitraum immerhin zu einem knappen Drittel (Bestimmtheitsmaß B=29,5%).

„Vorhersagen sind schwierig – besonders, wenn sie die Zukunft betreffen“. Ob der September 2023 ein Anzeichen der Klimakatastrophe ist, bleibt ungewiss. Denn niemand weiß, ob und wann die AMO-Warmphase enden und wieder mehr nördliche Großwetterlagen auftreten werden; auch könnte die Sonnenscheindauer aus verschiedensten Gründen wieder sinken. Und es gibt immer wieder einzelne „Ausreißer“, so das enorm trocken-heiße Jahr 1540 mitten in der feucht-kalten „Kleinen Eiszeit“, das sehr kühle Jahr 2010 oder den sehr kühlen September 2001 in unserer aktuellen Warmzeit.

Widerlegt gerade die aktuell starke September-Erwärmung die These einer CO₂-bedingten Klimabeeinflussung?

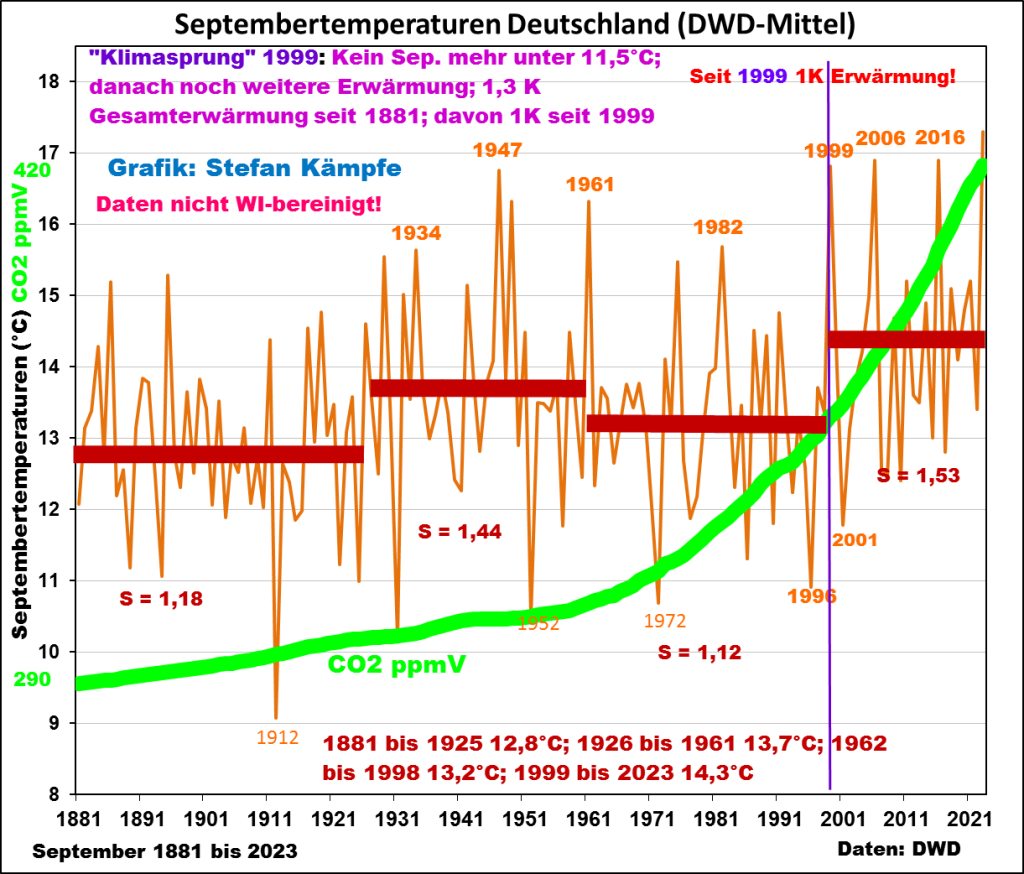

Wir haben gesehen, dass geänderte Großwetterlagen-Häufigkeiten, enorm zunehmende Besonnung, Sonnenaktivität, WI-Effekte und die aktuelle AMO-Warmphase schon ausreichen, um die September-Erwärmung in Deutschland zu erklären. Ob Kohlendioxid (CO₂) überhaupt einen nennenswerten Klimaeinfluss ausübt, soll hier nicht näher erörtert werden. Der Weltklimarat (IPCC) gibt die CO₂-Sensitivität nur sehr ungenau an; sie soll pro CO₂-Konzentrationsverdoppelung etwa 1,5 bis 4,5 Kelvin (°C) betragen. Das bedeutet: bei einer Verdoppelung der CO₂-Konzentration von vorindustriellen 280ppm auf 560ppm würde es im globalen Mittel um 1,5 bis 4,5°C, gemittelt etwa 3°C, wärmer. Nehmen wir einmal an, diese Werte gelten grob auch für Deutschland. Seit 1881 steigerte sich die CO₂-Konzentration von etwa 280 auf jetzt 420ppm – das wäre nun die Hälfte der Verdoppelung und sollte also etwa 1,5 °C Temperaturerhöhung entsprechen. Tatsächlich erwärmte sich der September seit 1881 um etwa 1,3°C, was auf den ersten Blick ganz gut zur CO₂-Erwärmungstheorie passt. Aber schaut man sich die September-Erwärmung genauer an, so verlief sie nicht gleichmäßig. Einer ersten, sehr kühlen Phase mit Negativtrend folgte die AMO-bedingte Warmphase zur Mitte des 20. Jahrhunderts; danach die kühle Phase der 1970er und 1980er Jahre und schließlich die bislang wärmste, aktuelle Phase. Alle Monate zeigen grob dieses Verhaltensmuster; allerdings setzte beim September die plötzliche, starke aktuelle Erwärmung mit dem Jahre 1999 am spätesten ein (bei den meisten Monaten erfolgte dieser Klimasprung zwischen 1988 und 1995).

Abbildung 10: Zwischen 1881 und 1925 war der September sehr kühl und kühlte sich in dieser Zeit trotz leicht steigender CO₂-Werte um etwa 0,6K ab; es folgten die weitgehend stabile Warmphase zur Mitte des 20. Jahrhunderts, dann die ebenfalls stabile Kaltphase der späten 1960er bis mittleren 1990er Jahre. Mit dem sehr warmen September 1999 („Klimasprung“) setzte die aktuelle, starke Erwärmung ein; sie betrug seit 1999 1 K (°C) und machte damit mehr als drei Viertel der Gesamterwärmung des Monats seit 1881 aus. Hinweis: Diese Grafik zeigt keine CO₂-Klimasensitivität, sie verdeutlicht lediglich, dass die Temperaturentwicklung überwiegend nicht zur CO₂-Konzentrationszunahme passte.

Eine so starke Erwärmung in kürzester Zeit spricht gegen eine vorrangige CO₂-Wirkung; es muss dafür andere Ursachen geben (siehe oben).

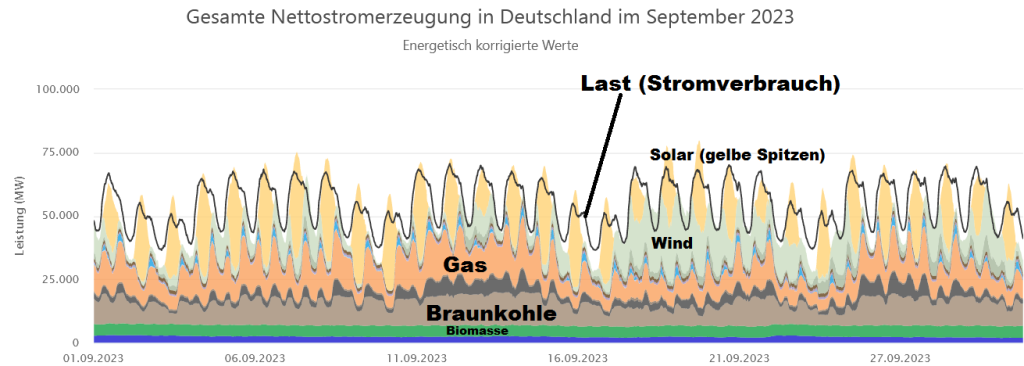

Die Verzwergung der deutschen Windenergieerzeugung

Bislang tat die Politik wirklich alles, um Deutschland mit Windkraftanlagen (WKA) zu verschandeln. Diese seien notwendig, um CO₂ einzusparen und Deutschland unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen, wird stets argumentiert. In einem Herbstmonat sollte doch reichlich Wind für die gut 30.000 WKA in Deutschland wehen – doch der September 2023 ist eine schallende Ohrfeige für alle Befürworter der Windenergie. Ein Blick auf die Wetterkarte der Abbildung 3 verrät, warum der Wind fehlte – das Luftdruckgefälle über Mitteleuropa war sehr gering, die herbstlichen Sturmtiefs fehlten bislang. Zwar gab es viel Solarenergie, aber im September bereitet sich die Sonne eben schon auf ihre Winterruhe vor, zu den Spitzenlastzeiten am frühen Morgen und am Abend scheint sie, anders als im Sommer, schon nicht mehr. Und so mussten nach der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke jede Menge Kohle und Gas verstromt werden – schlecht für Deutschlands Klimaziele und für unseren Geldbeutel.

Abbildung 11: Gesamte Stromerzeugung im September 2023 in Deutschland. Man achte auf den beschämend geringen Anteil der Windstromerzeugung (hell- und dunkelblaugraue Flächen), die oft nur kaum 1 bis selten mehr als 15% des Stroms lieferte! Nur zwischen dem 17. und dem 21. September herrschte mehr Wind; unzureichend blieb er trotzdem. Und die viele Solarenergie zur Mittagszeit musste billig ins Ausland „verklappt“ werden – immer, wenn sie die schwarze Lastlinie überragte. Zwischen etwa 19 und 7 Uhr fehlte sie – Strom wurde oft teuer importiert (weiße Flächen unter der Lastlinie). Biomasse (grün) und Wasserkraft (blau) sind in Deutschland nicht mehr wesentlich ausbaufähig. Zur Beachtung: Die hier gezeigte Stromerzeugung erbringt auch nur ein gutes Fünftel des Gesamtenergiebedarfes (Primärenergie) in Deutschland, was das Dilemma der deutschen Energiewende verdeutlicht. Und wenn im Winter die Sonne ganz ausfällt und Flaute herrscht, sieht die Bilanz noch viel düsterer aus. Bildquelle: energy-charts.info

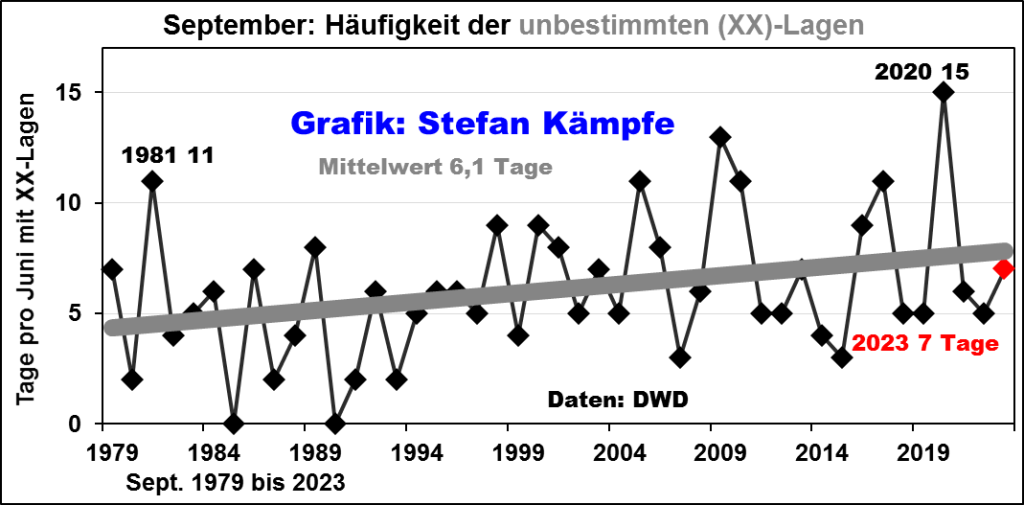

Beim Blick auf die Objektive Wetterlagen-Klassifikation des DWD zeigt sich: auch der September blieb von einer tendenziellen Häufigkeitszunahme zirkulations-und windschwacher XX-Lagen nicht verschont, auch wenn wegen der starken Streuung der Häufigkeiten Vorsicht bei der Interpretation gegeben ist.

Abbildung 12: Tendenzielle Häufigkeitszunahme der Unbestimmten (so genannte XX-Lagen), das sind Wetterlagen ohne eindeutige Anströmrichtung über Deutschland, im September. Im September 2023 war deren Anzahl nur leicht überdurchschnittlich; aber auch viele der häufigen Süd- und Südwestlagen verliefen sehr gradient- und windschwach.

Warmer September 2023 – rekordwarmer Herbst und milder Winter 2023/24?

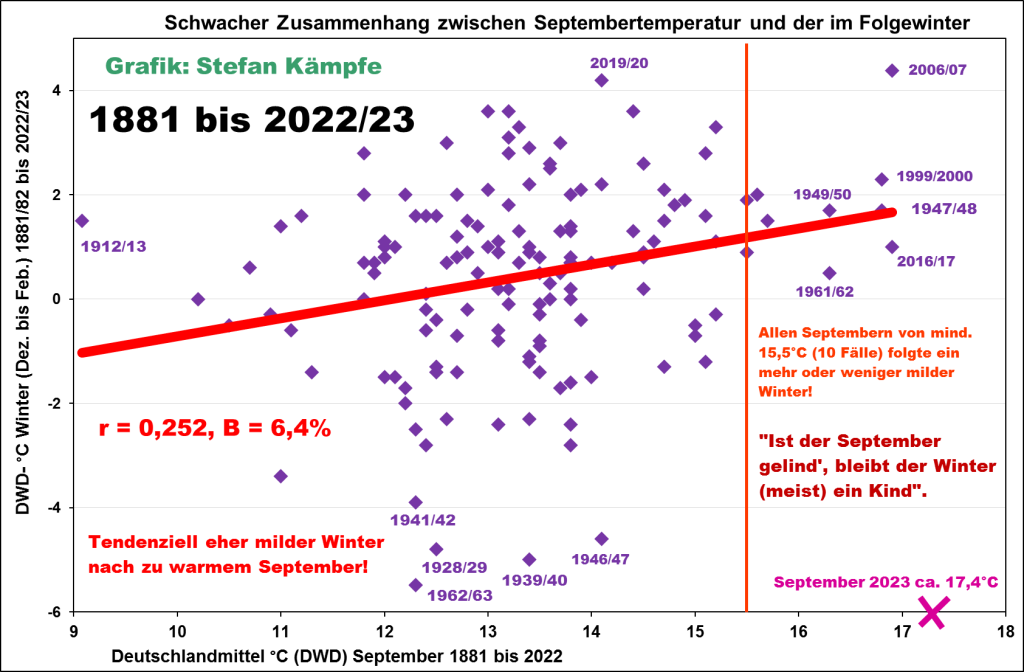

Den sehr warmen Septembern 1982 und 2006 folgten tatsächlich sehr milde restliche Herbstmonate; 2006 hält momentan den herbstlichen Wärmerekord. Aber 1999 und 2016 verlief der restliche Herbst weniger mild. Zwar bestehen gute Chancen, dass der Herbst 2023 der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn wird, schon wegen der AMO-Warmphase und des guten Starts im September. Aber genau werden wir das erst im Laufe des Novembers wissen. Auch wenn es für eine Wintervorschau noch zu früh ist, schaut man sich die sehr warmen September in Deutschland an, so folgte diesen nie ein kalter Winter. Freilich waren extrem warme September, solche mit mindestens 15.5°C im Deutschlandmittel, bislang zu selten, um einen sicheren Zusammenhang herzuleiten; 2023 wird erst der elfte Fall seit 1881 sein.

Abbildung 13: Betrachtet man alle September-Folgewinterpaare seit 1881, so ist der Zusammenhang zwischen den September- und den Wintertemperaturen zwar nur schwach positiv. Aber die bislang 10 wärmsten September, welche die senkrechte rote Linie von 15,5°C erreichten oder überschritten, hatten niemals einen Winter von unter 0°C zur Folge; höchstens einzelne kalte Wintermonate oder kältere Abschnitte. Der September 2023 erreichte etwa 17,4°C (Kreuz auf der X-Achse). Welche Wintertemperatur wird diesem Ausnahme-September folgen?

Stefan Kämpfe, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Zwei Video Tips

https://www.youtube.com/watch?v=DaWFFr05SzU

und

https://youtu.be/oAtbQcdMLkE

In der Abbildung 1 (Luftdruck in Potsdam) ist die Überschrift falsch – es muss natürlich September 2023 heißen! Ist der Eile geschuldet, den Beitrag rechtzeitig fertigzustellen.

Teil 2 geht auf die Windstromerzeugung im September ein. Viel zu wenig bei dieser Septemberwetterlage. Wichtig ist zu wissen: Im April wurden die letzten 3 Kernkraftwerke stillgelegt. Seitdem sind wir zum Stromimportland geworden. Wie wird das erst in der kalten Jahrezeit, wo der Strombedarf um ca 50% steigen wird gegenüber dem Sommer. Die grüne Ricarda Lang wird es wieder als Erfolg feiern, dass man die Blackouts aufgrunds vorausschauender grüner Politik verhindert habe. Und keiner der Medien-Moderatoren wird widersprechen oder nachfragen.

Nebenbei, warum liefert Deutschland keine Solarzellen-Panzer mit E-Motoren in die Ukraine. Die Fotovoltaikzellen dienen doch zugleich als zusätzliche Panzerung.

@ Franco Müller

Es ist die Wetterlagenhäuffigkeit. Strömungen aus Südlichen Richtungen kommen meist eher Wolken -und Regen arm in Deutschland zum Tragen und begünstigen die Sonnenstunden.

Über eine Klimazonen betrachtet, z . B. Tropen schwankt die Wolkenbedeckung nachweislich seit Satelliten-Beobachtung. Hier werden auch extraterrestrische Einflüsse diskutiert. Bis 2003 hat die Wolkenbedeckung z.B. im Tropengürtel abgenommen.

Herr Ziegler, auch bei uns in Deutschland hat die Wolkenbedeckung abgenommen. Die DWD-Wetterstationen messen zwar keine Wolkenbedeckung, sondern die Sonnenstunden. Aber beides läuft auf dasselbe raus. Mehr Sonne heißt weniger Wolken.

Übrigens ist die automatische Sonnenstundenerfassung ein sehr kompliziertes Verfahren, von „Messung“ kann man eigentlich gar nicht reden.

Sehr guter Artikel – Respekt!

Ein wenig wundert es, dass die DWD-Temperaturen, auch bei EIKE, oftmals als unumstößliche Tatsachen hingenommen werde. Obwohl wir doch erst kürzlich lernten, dass durch Änderungen der Messtechnik und Veränderungen bei den Aufstellungsorten, auch durch Aufgabe von Messstellen, ein Teil des DWD-Temperaturanstiegs offenbar selbstgemacht ist – was auch für den September gelten müsste. Oder überwiegt doch das Vertrauen, dass diese Veränderungen vom DWD ausreichend genau korrigiert wurden? Oder Resignation, weil keine anderen Temperaturdaten verfügbar sind?

Herr Dr. Ullrich, Sie schriben:

Wo haben Sie das gelesen? Meinen Sie die Leistenschneider et al. Excelauswertung und ff.

Zu 1 gibt es hinreichend beim DWD zu lesen. Berichte des DWD Band 253 zeigt, dass das Leistenschneider-Statement von einer Erhöhung der Temperaturmittel (Tagesmittelwerte) um 0,9K wohl frei erfunden ist. Er hatte offensichtlich die Hager-Arbeit dazu nicht richtig gelesen.

Zu 3:Die Verlagerung der DWD-Standorte in Wärmere Gebiete zumindest nach 2000 halte ich für ein Gerücht, ich hatte schon etliche Stationen erwähnt, die in WI-ärmeren Bereich verlegt wurden. In diese Gerüchteküche passt auch das gelegentlich ‚eingespielte‘ Video von der Ststionausdünnung (die gab es) und ihrem Einfluss auf das Deutschlandmittel.

Zu 2: siehe DWD Bericht 253.

MfG Ketterer

Dr. Roland Ullrich schrieb am 03/10/2023, 21:36:29 in 341404

Man kann ja andere Reihen zur Kontrolle heranziehen, z.B UAH:

Da wird für Deutschland auch +3,5°C ausgewiesen. Der DWD weist bezogen auf die gleiche Referenzperiode +3,4°C aus. Die liegen da also nicht so weit auseinander.

„Ein wenig wundert es, dass die DWD-Temperaturen, auch bei EIKE, oftmals als unumstößliche Tatsachen hingenommen werde.“

Mich ärgern die häufigen Stations- und Messtechnikwechsel sowie die Änderungen der Ablesetermine (früher Mannheimer Stunden, jetzt stüdlich) auch – aber glauben Sie allen Ernstes, dass sie das Temperaturniveau stark angehoben haben? Am ehesten noch durch verschiedenste WI-Effekte, aber die sind im September schwächer, als von April bis August. Aus meinen Natur- und Wetterbeobachtungen, welche ich seit den späten 1970er Jahren durchführe, darunter 30 Jahre Floristische Kartierung in Thüringen, kann ich voll und ganz bestätigen, dass es wesentlich wärmer wurde und dieser Sept. 2023 tatsächlich der wärmste war, wärmer noch als die von 2016, 2006, 1999 und 1982. Im Großen und Ganzen – wenn auch mit gewissen Abstrichen, sind die DWD-Daten also zutreffend.

Durchschnitts-Temperaturen auf Dezimalstellen genau sind unsinnig!

Ich bin der Meinung, dass in den nächsten 10 Jahren, insbesondere im Oktober 2024 und Oktober 2034, aufgrund eines besonderen Alignments der großen Gasplaneten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) in unserem Planetensystem, ein zweites starkes Magnetfeld durch magnetische Kopplung entsteht, welches neben dem zusätzlichen Gravitationseffekt, erhebliche geophysikalische Veränderungen durch magnetische Torsionserscheinungen, insbesondere in der Erdbahn erzeugen wird.

Von diesem magnetischen Torsionseffekt zwischen Sonne und dem großen Gasplaneten-Alignment, werden sehr viele irdische geophysikalische Bedingungen betroffen sein: Erdbeben-Zunahme, Vulkan-Ausbrüche, Schlammvulkane, extreme Wetterveränderungen und vieles mehr. Die Veränderungen werden so stark sein, dass viele Menschen vom Eintritt eines apokalyptischen kosmischen oder durch Menschen-verursachten (CO2) Ereignises überzeugt sein werden. Zudem werden ab dem Frühjahr 2025 viele Asteroiden von den Gasplaneten in die Richtung der Erdbahn angezogen, so dass es zu unerwarteten Asteroiden-Einschlägen kommen kann.

Das große Gasplaneten-Alignment in unserem Planetensystem ist ein Ereignis, welches etwa alle 2000 Jahre in dieser effektvollen Form eintritt. Zuletzt war es so im Jahre -79 (Ausbruch des Vesuv) zu verzeichnen. Das magnetische Torsionsfeld wird bestimmt auch auf die menschliche Psyche einen besonderen unerwarteten Effekt entfalten, neben den zu erwartenden Gefühlen von Furcht vor gefährlichen geophysikalischen Ereignissen wie z.B. Erdbeben.

Man sollte sich in diesem Zusammenhang auch an die Prophezeiung des Lieds der Linde für das Jahr 2024 (Vers 23) erinnern: „Nimmt die Erde plötzlich andern Lauf? Steigt ein neuer Sonnenstern herauf? “Alles ist verloren!“ hier‘s noch klingt, „Alles ist gerettet“, Wien schon singt.“ Also: tief durchatmen und anschnallen, wir leben in interessanten Zeiten!

Bitte hier nur unter vollem Klarnamen posten, siehe Regeln.

Zu solchen Prophezeihungen weiß ich nichts Der „Maya-Kalender“ hat sich ja offenbar auch geirrt. Jedoch ist der Einfluß der Bahnen und Gravitationskräfte der Großplaneten auf die Erde, eine nicht ignorierbare kosmische Tatsache. Wie aber die „Superschlauen“ im PIK und anderswo trotzdem behaupten können, neben dem Mensch seien „andere Einflüsse auf die (angebliche) Klimakrise“ nur „marginal“ möglich, also DER MENSCH sei allein SCHULD, das ist Ignoranz pur.

Werner Eisenkopf

Ein hervorragender Artikel, der den warmen September, den Septemberrekord aufgrund wetterbedingter Ursachen seit 1999 in Deutschland erkärt: „Wir haben gesehen, dass geänderte Großwetterlagen-Häufigkeiten, enorm zunehmende Besonnung, Sonnenaktivität, WI-Effekte und die aktuelle AMO-Warmphase schon ausreichen, um die September-Erwärmung in Deutschland zu erklären.“

Es fehlen bei der Aufzählung evt. noch die gesetzlichen Luftreinhaltemaßnahmen, welchen die Luft über Deutschland in den letzten 30 Jahren sauberer gemacht haben, damit wird die Erwärmungswirkung der zunehmenden Sonnenstunden am Tage verstärkt. Und der geringe Niederschlag im September 2023, die fehlende Verdunstungskälte, die jedoch bei der Änderung der Großwetterlagen beinhaltet sind.

Doch damit ist bewiesen, dass dieser Rekordseptember kein Ergebnis einer starken CO2-Treibhauserwärmung ist, sondern ein Zusammentreffen günstiger Wetterbedingungen, was Herr Kämpfe auch bestens in der Grafik 10 bei den Temperatursprüngen zeigt. Von 1881 bis 1998 gab es nämlich überhaupt keine Erwärmung, – trotz WI-effektzunahme- wenn man eine durchgehende Trendlinie über diesen Zeitraum legt. Das zeigen wir dann im Folgeartikel

Der September 1947 war eigentlich der bisher wärmste, wenn man die Zunahme der Wärmeinseleffekte rausrechnen würde.

Mich würde interessieren, wie die Sonnenstunden gemessen werden. Geht es bei den Werten, um die auf der Erde ankommenden Werten im Bodenbereich oder geht es um die Strahlenmenge, die von der Sonne gesendet wird bzw. in der oberen Atmosphäre ankommen? Wird also oberhalb oder unterhalb der Wolken gemessen? Ich vermute, dass nur unterhalb der Wolken gemessen wird. Da die Sonnenstrahlen, die in Erdbodennähe ankommen, wesentlich von der Bewölkung abhängen, wäre es interessant, zu wissen, was alles die aktuelle Bewölkung beeinflusst bzw. beeinflusst hat.

Franco Müller aus Berlin

Um es kurz zu machen:

Es gibt Messungen der Globalstrahlung („Alles, was an relativ kurzwelliger Strahlung auf die Erdoberfläche trifft, auch bei Wolken und Nebel) und die Sonnenscheindauer („nur, wenn die Sonne ab einer bestimmten Bestrahlungsstärke scheint“, als grober Richtwert kann gelten, dass die Sonne einen deutlich sichtbaren Schatten wirft). Beides wird an der Erdoberfläche (Wetterstationen mit möglichst freier Horizontal-Rundumsicht) gemessen; leider veränderte sich die Messtechnik im Laufe der Jahrzehnte stark, was die langfristige Vergleichbarkeit erschwert; Näheres zur Messtechnik lässt sich unter anderem in den Metadaten der einzelnen DWD-Stationen finden. Bewölkung und Lufttrübung beeinflussen die Sonnenscheindauer und Globalstrahlung stark; am stärksten wird sie durch tiefe Wolken (Stratus, Stratocumulus und Cumulus) sowie durch Nebel vermindert. Da tiefe Wolken, Nebel und Hochnebel sowie Lufttrübungen (Dunst, Staub, Smog) stark zurückgingen (Luftreinhaltemaßnahmen ab den späten 1980er Jahren) musste es sonniger und wärmer werden; dazu kommt die abnehmende Bodenfeuchte durch Versiegelungsmaßnahmen, Meliorationen, Bodenverdichtungen, Bebauung und Vegetationsbeeinträchtigungen. Vermutlich wirken auch die ausufernden Wind- und Solarparks stark austrocknend und erwärmend. Und in Zeiten langfristig hoher Sonnenaktivität (EDDY-Zyklus gegenwärtig im Maximum) wird die tiefe Bewölkung ebenfalls reduziert.