Witterungsverlauf, Phänologie und Landwirtschaft im Sommerhalbjahr 2021 am Beispiel der Region Erfurt/Weimar

Stefan Kämpfe

Die Befürchtungen der Alarmisten, viel CO2 und Wärme würden der Natur schaden, bestätigten sich gerade auch 2021 wieder einmal nicht. Natur kann sich selbst nicht schaden; Klimaextreme gehören zu den naturgegebenen Abläufen. Nur ein Monat dieses Sommerhalbjahres fiel markant zu warm aus – der Juni. Der Kaltstart im April/Mai und der kühle, regnerische August trübten die Bilanz einer ansonsten sehr passablen Vegetationsperiode mit vielen Niederschlägen, aber meist auch ausreichend Sonne mit Wärme sowie mit oft guten Ernteergebnissen; der auch in unseren „Qualitätsmedien“ als „Unwettersommer“ verunglimpfte Sommer 2021 war deutlich besser, als sein Ruf.

Die Region um Erfurt/Weimar entspricht hinsichtlich ihres Temperaturniveaus recht gut dem DWD-Deutschlandmittel und steht damit grob für die Verhältnisse in Deutschland; hinsichtlich des Niederschlages ist sie allerdings im Langjährigen Mittel trockener. Als im April immer wieder der Schnee und die Nachtfröste einfielen – in Erfurt wurden im kältesten April seit 1973 (!) 15 Frostnächte registriert, hoffte man noch auf einen warmen Mai. Doch der „Wonnemonat“ blieb ohne Wonne, kalt, windig mit häufigen Regen- und Graupelschauern, zum Glück aber diesmal ohne größere Frostschäden. Wegen der Frühjahreskälte verspätete sich der Vollfrühling (Beginn der Blüte des Kornapfels) merklich.

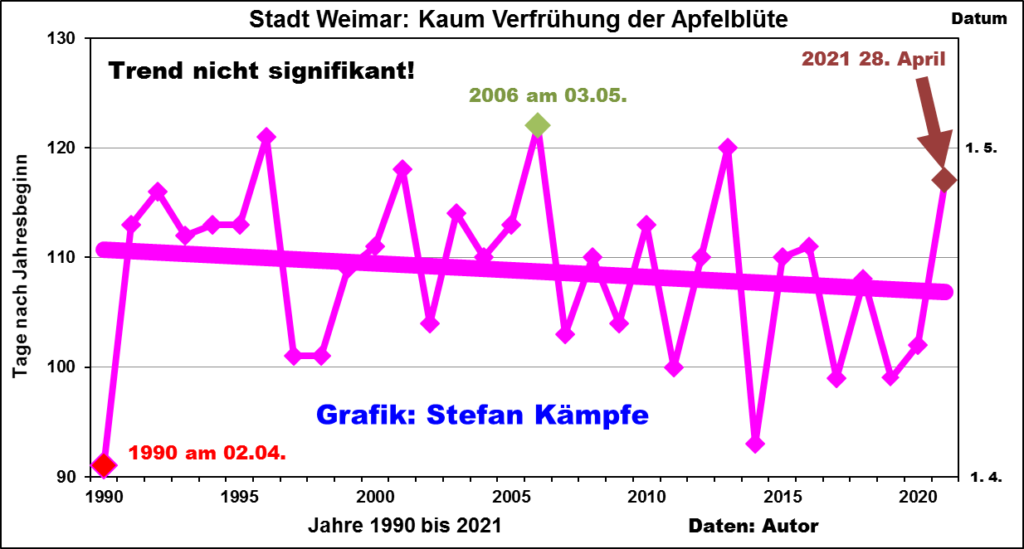

Abbildung 1: Verspätete Apfelblüte 2021 – Schuld war der kalte April. Langfristig (seit 1990) verfrühte sich die Apfelblüte nur noch um etwa 4 Tage.

2021 geht als „Jahr ohne Frühlingswärme“ in die Klimageschichte ein, denn nur Ende März gab es ein paar warme Tage; ansonsten bestimmten Aprilschnee, Nachtfröste und kalter Wind das Geschehen; mit 6,9°C registrierte die DWD-Station Erfurt/Weimar den kältesten Lenz seit 2013.

Erst Ende Mai verabschiedete sich die Kaltluft; und Anfang Juni kam die große Wärme fast über Nacht. Überhaupt setzte sich die schon im Winter zu beobachtende Tendenz zu jähen Temperatursprüngen weiter fort.

Abbildung 3: Verlauf der Maximum-Temperaturen an der DWD-Station Erfurt/Weimar vom 13. März bis zum 31. Juli 2021. Nachdem Ende März schon fast 24 Grad erreicht wurden, blieb der gesamte April unter 20°C; im Mai gab es nur zwei warme und im Juni die einzigen drei heißen Tage (Max.>= 30°C) des gesamten Sommerhalbjahres; schon zum Monatswechsel Juni/Juli setzte der Temperaturrückgang ein. Bildquelle: wetteronline.de

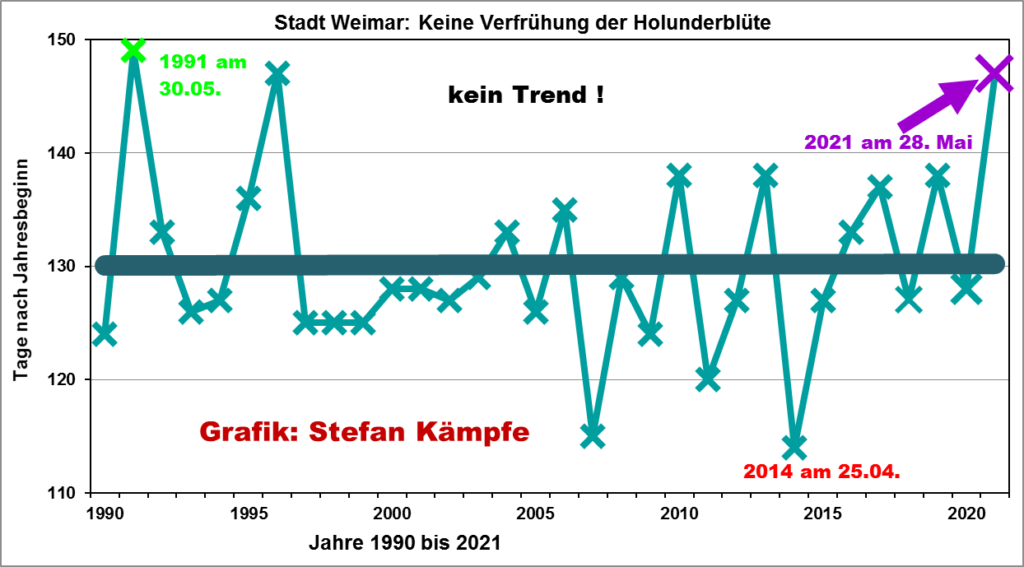

Der phänologische Frühsommer (erste blühende Holunderdolden) konnte diesmal am 28. Mai und damit merklich verspätet registriert werden.

Der Laubaustrieb war erst nach dem 20. Mai überall abgeschlossen; aber mit dem Einzug der Juni-Wärme begann die große Aufholjagd in der Natur, zumal es nun für vier Wochen nicht nur warm, sondern mit gelegentlichen Gewitterschauern auch feucht genug blieb.

Abbildung 5: Sehr reich blühende Steppe bei Kölleda im Frühsommer-Aspekt. Man erkennt Hufeisenklee (gelb), Blaugrünes Labkraut (weiß) und Wiesen-Salbei (violett). Foto: Stefan Kämpfe

Praktisch den ganzen Juni über sorgte ein Mix aus viel Wärme und ausreichenden Niederschlägen für ideale Wachstumsbedingungen.

Abbildung 6: Dichter Blühaspekt des Kleinen Mädesüß in der Gips-Steppe bei Artern. Foto: Stefan Kämpfe

So waren auch meist knochentrockene Standorte diesmal in einen reichen Blütenflor gehüllt.

Abbildung 7: Astlose Graslilie (weiß) und Schmalblütige Trauben-Hyazinthe (violett) am Brembacher Weinberg nördlich von Weimar. Foto: Stefan Kämpfe

Erneut waren in diesem sehr warmen Juni viele Neophyten, also eingebürgerte Pflanzen aus wärmeren Gebieten, begünstigt.

Abbildung 8: Sehr reicher Blühaspekt des Natternkopfes (violettblau) und des nur dort vorkommenden Lauchs Allium purpurocoeruleum aus Zentralasien, für den es (noch) keinen deutschen Namen gibt, auf einem Gipshügel bei Erfurt Foto: Stefan Kämpfe

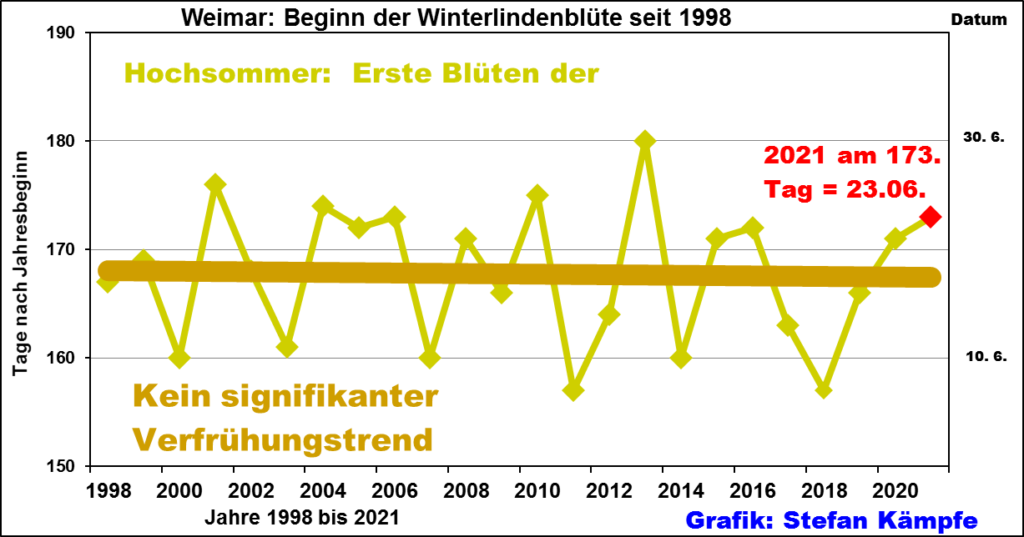

Im letzten Junidrittel startete mit den ersten Winterlindenblüten der phänologische Hochsommer nur noch leicht verspätet, und langsam wurden auch die teils reichlich vorhandenen Süßkirschen reif.

Abbildung 9: Kaum noch Verfrühung der Winterlinden-Blüte (Beobachtungsdaten leider erst seit 1998 vorliegend). Zusammen mit 2001, 2010 und 2013, war 2021 einer der eher späten Blühtermine.

Abbildung 10: Gute Kirschernte 2021, aber die Früchte verdarben wegen der Regenfälle und durch den starken Insektenbefall sehr schnell. Foto: Stefan Kämpfe

Doch mit Julibeginn wehte ein deutlich anderer Wind. Mehr und mehr übernahmen nun Wolken und Regenfälle die Regie. Zwar erholten sich die Temperaturen nach einigen sehr kühlen Tagen rasch wieder; der Juli fiel mäßig warm und trotz vieler wechselhafter Phasen keinesfalls unfreundlich aus, aber jedem war klar, dass die Serie der sehr heißen Sommer (2018 bis 2020) nicht andauern würde. Erst Mitte Juli begann die Wintergerstenmahd um etwa 10 Tage verspätet. In der Natur dauerte das üppige Blühen fort.

Abbildung 11: Der Deutsche Alant, eine seltene Steppenpflanze, blühte in diesem Juli reichlich. Foto: Stefan Kämpfe

Abbildung 12: Der dem Dill ähnelnde Echte Haarstrang an einem Steilhang in Nordthüringen erreichte stellenweise mehr als 1,50 Meter Wuchshöhe. Foto: Stefan Kämpfe

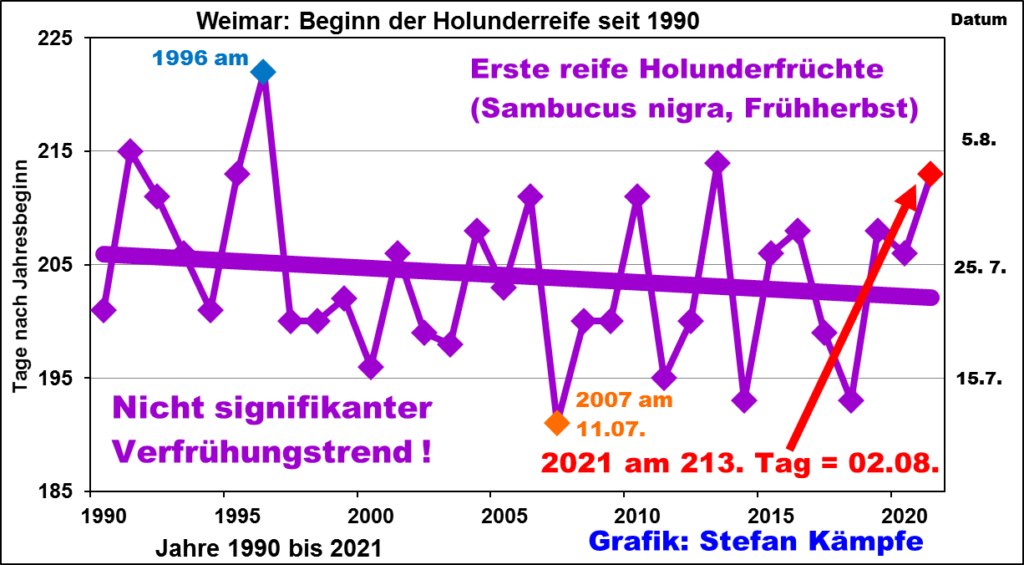

Der Juli endete, wie er startete, wechselhaft, aber Unwetter gab es im Raum Erfurt/Weimar nicht. Am 2. August. zog mit den ersten reifen Holunderdolden der phänologische Frühherbst ein:

Abbildung 13: Die Holunderreife verfrühte sich langfristig noch um wenige Tage. Aber 2021 begann sie zu spät – der Vegetationsrückstand des Frühjahres konnte nicht völlig aufgeholt werden.

Immer wieder unterbrachen in diesem August, dem kühlsten seit 2014, Regenfälle und Gewitter die Erntearbeiten. Die Getreideernte 2021 fiel im Thüringenmittel besser als in den Vorjahren aus, auch wenn das letzte Korn wegen der feuchten Witterung erst Anfang September mit Qualitätseinbußen geborgen werden konnte. Futterkulturen, Gemüse und Hackfrüchte erzielten hohe Erträge; Obst reifte teils reichlich, aber in oft minderer Qualität. Von angeblich immer schlechteren Ernten wegen des Klimawandels kann also keine Rede sein.

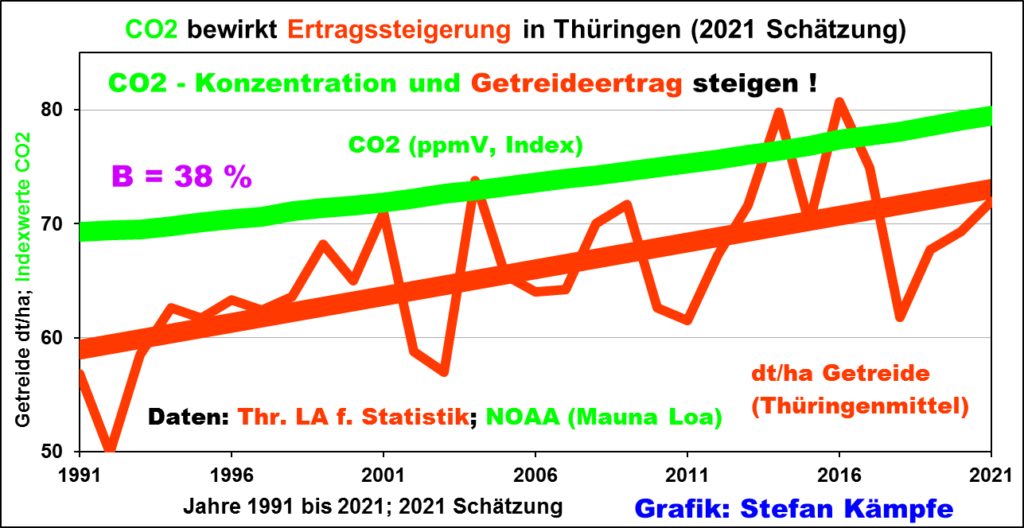

Abbildung 14: Trotz großer Schwankungen, die aber völlig normal sind, tendenziell steigende Getreideerträge in Thüringen. Die Klimaerwärmung ist offenbar besser, als ihr Ruf. Langfristig werden die Erträge wohl eher noch etwas weiter steigen – Dank besserer Anbaumethoden und Sorten, aber auch, weil der notwendige Grundnährstoff CO2 reichhaltiger verfügbar ist.

Abbildung 15: Der Silomais stand im Spätsommer/Herbst wie eine Mauer; Wuchshöhen von 2,5 bis 3 Metern waren keine Seltenheit.

Freilich gab es regional große Unterschiede, welche der ungleichmäßigen Niederschlagsverteilung (Schauer und Gewitter) geschuldet waren. Besonders schwierig verlief die Rapsernte – es gab viel Ausfallkorn; aber der Winterraps gehört ohnehin nicht zu den geeignetsten Kulturen im Thüringer Becken – vielleicht bewegt das schlechte Ergebnis den ein oder anderen Landwirt zum Nachdenken über den viel zu umfangreichen, ökologisch schädlichen Anbau von Pflanzen für die „Energiewende“. Noch ist die Kartoffelernte nicht abgeschlossen, aber auch sie wird relativ gut ausfallen. Auch mit Beginn des letzten Hochsommer-Monats August hielt das überreiche Blühen in der Natur noch an, doch zum Monatsende zeigten sich schon erste Ansätze der Laubverfärbung.

Abbildung 16: Nur selten bildet der erst Anfang August blühende Hirschwurz-Haarstrang so dichte, kräftige Bestände. Foto: Stefan Kämpfe

Und von dem so viel thematisierten Insektensterben war 2021 nichts zu merken. Schmetterlinge und Falter flogen reichlich; das Obst wurde sehr stark von Fruchtfliegen und Wickler-Arten befallen. Noch Anfang September gab es eine Mückenplage. Die geringere Anzahl von Wespen und Hornissen hatte ihre Ursache in dem kalten, späten Frühjahr.

Abbildung 17: Gutes Schmetterlingsjahr 2021, hier der Kaisermantel auf einer Skabiosen-Flockenblume. Fotos: Stefan Kämpfe

Auch für Pilzfreunde hatte dieses Jahr so Einiges zu bieten; schon im Juni und dann mehr oder weniger durchgängig, konnten in Wäldern und auf Wiesen die verschiedensten Pilzarten gefunden werden.

Abbildung 18: Nach den starken August-Niederschlägen sprießte Anfang September der sehr schmackhafte Riesen-Schirmpilz (Parasol) in großen Mengen. Foto: Stefan Kämpfe

Nach dem kühlen August kehrte Anfang September der Sommer noch einmal für 14 Tage zurück – freilich mit einigen Schönheitsfehlern, denn am Morgen hielten sich oft zähe Nebel- und Hochnebelfelder, welche sich mitunter erst am späten Mittag auflösten – Anfang September war das so schon lange nicht mehr zu beobachten und ist vielleicht ein Indiz für eine beginnende Abkühlungsphase.

Zusammenfassung: Auch wenn die Anzahl der Sonnenstunden und die Temperaturen nicht das Niveau der Vorjahre erreichten, so hatte doch dieses Sommerhalbjahr 2021 mehr gute als schlechte Seiten. Die Wälder und Wiesen haben sich von der Trockenheit der letzten Jahre rasch erholt; für viele Nutz- und Wildpflanzen sowie die Insekten schien das wechselhafte Wetter eher vorteilhaft gewesen zu sein.

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Danke für den Rückblick. Trotzdem eine Anmerkung. Der Juni war in meinen Augen nicht zu warm. Der eine Ausreißer, der mal über 30 Grad ging, ist doch der Rede nicht wert. 26 bis 28 Grad ist eben Sommertemperatur, wie eben ein Sommer sein sollte. Die meiste Zeit war es so um die 25 Grad plus/minus und das in einem Monat mit Sonnenhöchststand. Also ganz normal. Ich erinnere mich noch an viele hitzefreie Tage im Juni zum Ende des Schuljahres hin. Hitzefrei gab es bei uns ab 25 Grad, 10:00 Uhr. Ich hatte mir für diesen Sommer ganz luftige Kleider gekauft, die ich kaum an hatte, nur eben so um (wie Kurve mir sagt) den 20. herum. Dann hangen sie im Schrank, weil es eben nicht so heiß war, sondern ganz normal. Haben wir Sommer verlernt? Was so irgendwo gemessen wird, da habe ich auch so meine Zweifel. Zu meiner Zeit gab es sicherlich nicht solche Thermometer wie heute, ergo ist die Temperatur auch nicht so zu vergleichen. Und wenn das Mittel mal 1 oder 2 Grad Unterschied zum Vergleichszeitpunkt zeigt, sollte man nicht von zu warm reden, weil das unerheblich ist und in meinen Augen zum Spielraum dazugehört.

Frau Wilhelmi, es kommt darauf an, in welchem Bundesland Sie wohnen, in Thüringen war der Juni warm, bei uns in BaWü würde ich ihn auch als ziemlich normal bei der Temperatur einstufen, allerdings hatte wir einen deutlichen Regenüberschuss. Schon deshalb, also wegen der ständigen Verdunstung konnte er außerhalb der Städte und Gemeinden keinen großen Wärmeüberschuss entwickeln.

Ansonsten genieße ich bei dem Artikel die tollen Bilder, mit der reichhaltigen Blütenwelt. Gott sei Dank, scheint es in Thüringen auch noch blühende Landschaften zu geben. Bei uns in BaWü ist die Flächenversiegelung und die industrielle Landwirtschaft wohl schon weit vorangeschritten.

Ja Herr Kowatsch, in Thüringen rund um den Rennsteig gibt es noch wunderschöne Wiesen, rund um Hinternah auch, so bei Silbach, wo es viele Lupinenwiesen gibt. Das Vessertal ist auch wunderschön. Dort sah ich auch eine Vergissmeinnichtwiese. Die Region zwischen Schleusingen bis so zum Rennsteig, Oberhof, Masserberg, Gehlberg, Ilmenau, Schmücke u.a. sind landwirtschaftlich nicht sehr erschlossen. Das lohnte sich wahrscheinlich nicht. Es ist ein reines Urlaubsgebiet. Sehr zu empfehlen, wenn man mehr die Ruhe und schöne Waldspaziergänge mag. Ich lebe übrigens in Sachsen. In Sachsen war der Juni in etwa wie die Linie zeigt, also ganz normal mit einen kurzen Ausreißer.

Ein schöner und informativer Rückblick, bevor sich der Sommer heuer endgültig verabschiedet – voraussichtlich früher als in den letzten Jahren. Wenn man wie in dem Artikel so schöne Blühwiesen sieht, mit eher seltenen und eingewanderten Blumen, die heuer besonders dicht anzutreffen sind, dann frägt man sich: Es müssen doch die Samen sein, die im Boden viele Jahre und Jahrzehnte überleben. Um bei günstigen Bedingungen dann vermehrt zu keimen. Man sieht es an Gartenflächen, bei denen nach mehr als drei Jahrzehnten tiefe Humusschichten erstmals wieder an die Oberfläche gelangen. Von wegen unkrautfrei – höchst erstaunlich, was da alles keimt und in welcher Dichte…

Nun ja, aus eigener Beobachtung, und ich habe ja viel mit Natur zu tun, war dieses regnerische kühle Jahr durchaus positiv.

Viele Pflanzen mögen das Wetter nämlich ganz gerne, wachsen sehr gut und so gesehen war das Jahr so gut …..und ….oder besser wie jedes warme.

Nebenbei, ich habe draussen einen „Glücksklee“ , so ein Kleegewächs mit kleinen rosa Blümchen….. der ist über 30 Jahre alt, meine Mutter hatte den schon. Er ist riesig gross und dieses Jahr besonders gesund. Auch einer anderen Pflanze, einer Papyrusart, geht es trotz weniger Sonnenschein wunderprächtig. Auch die Pflanze ist gegen 30 Jahre alt, ich selber pflege die nun sein 17 Jahren, kann also beurteilen was da los ist.

Die Hecke hier, so gut gewachsen sind die in den 6 Jahren seit dem Anpflanzen noch nie, die Büsche und Bäume….. haben stark ausgetrieben, Blätter tiefgrün, gesünder wie sonst.

Nein, das Wetter heuer, das ist das was unsere Fauna hier gewohnt ist und bei dem es ihr gut geht.

Nur wir Menschen haben uns blitzschnell an schöne Sommer gewöhnt, mögen die eigentlich sehr gut, wollen nahezu immer solche haben. Wir, die Natur nicht…….