Demnächst werden NOAA, NASA und das UK Met Office das Ausmaß der Wärme verkünden. Das Jahr wird keine Rekorde brechen, aber es wird sich unter den Top-Fünf befinden. Und schon werden erste Kommentare hinsichtlich der Ursache der Wärme laut. Schließlich sind die Rekord-Temperaturen aufgrund des El Nino 2015/16 vorbei – also warum ist es so warm geblieben?

Den üblichen Verdächtigen zufolge ist die Ursache klar: Das Wiedereinsetzen der globalen Erwärmung. 2017 war das wärmste Nicht-El Nino-Jahr jemals und könnte eine dramatische Zunahme der globalen Erwärmung darstellen – nachdem sich rund 20 Jahre lang bzgl. der Temperatur kaum etwas getan hat. Der Guardian sagt, dass Klimawissenschaftler den rapiden Anstieg der globalen Temperatur im Jahre 2017 prophezeit hatten.

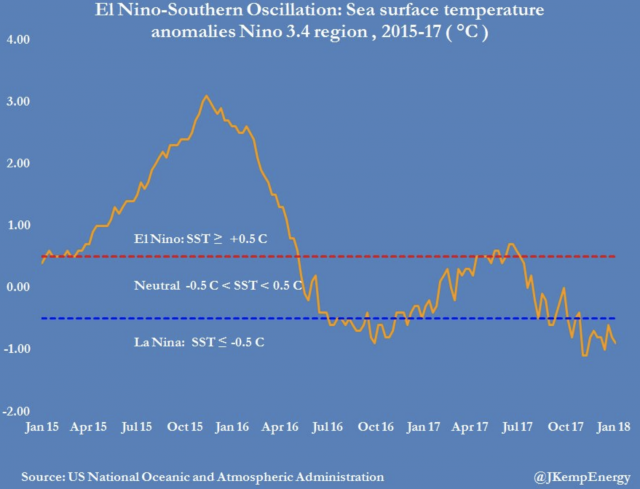

Pech für den Guardian, denn so einfach ist es nicht. Erstens, es ist ziemlich verdächtig, dass auf ein Rekorde setzendes El-Nino-Jahr unmittelbar ein weiteres Rekorde setzendes Jahr aus anderen Gründen folgt. Es gibt unbeantwortete Fragen darüber, wie viel der Wärme durch den El Nino 2015/16 verteilt worden ist, vor allem hinsichtlich des Umstands, dass das Ereignis in vieler Hinsicht einmalig war. Wir verstehen bislang nur wenig hinsichtlich derartiger Extrem-Ereignisse. Im Jahr 2017 war es besonders kompliziert, traten doch ein kleines La Nina-Abkühlungs-Ereignis und Anzeichen für einen weiteren El Nino auf. Das ist die Story und die Antwort auf die Frage, warum es so warm war. Der Grund ist die eigenartige Art und Weise des Verschwindens eines Monster-El Nino und nicht eine dramatische Aufwallung der globalen Erwärmung. Um dazu mehr sagen zu können, müssen wir mehr als ein Folgejahr lang die Daten sammeln.

Die Vorhersage von El Ninos und La Ninas befindet sich noch im Frühstadium, und man kann guten Gewissens sagen, dass die Wissenschaftler nur sehr bescheidene Erfolge diesbezüglich haben. Schaut man zurück auf den borealen Sommer des Jahres 2012, so wurde damals ein El Nino-Ereignis prognostiziert – nur um dann erleben zu müssen, dass der schon warme Ozean im östlichen äquatorialen Pazifik plötzlich zu neutralen Bedingungen zurückfiel. Ähnliches ereignete sich im borealen Sommer des Jahres 2014. Damals war ein außerordentlich starkes El Nino-Ereignis prognostiziert worden. Aber das anomale Auftreten einer rapiden Erwärmung im zentralen und östlichen tropischen Pazifik kam während des Sommers dramatisch zum Stillstand, und ein neuer El Nino entwickelte sich nicht vor dem Ende jenes Jahres.

Es war keine Überraschung, dass die Vorhersage dessen, was nach dem Monster von 2015/16 geschehen würde, ebenfalls ein Problem war. Seit April 2016 hat das National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Climate Prediction Center (CPC) wiederholt verkündet, dass es im folgenden Winter zu einem La Nina-Ereignis kommen würde. Dem war tatsächlich so, jedoch erreichte die La Nina nicht die erwartete Stärke und war kurzlebig. Die von dem El Nino übrig gebliebene Wärme konnte sich so nicht auflösen.

Comeback eines El Nino?

Nach dem schwachen La Nina-Ereignis Ende 2016 geschah etwas Bemerkenswertes. Es gab starke Anzeichen, dass sich erneut ein El Nino entwickeln würde. Nationale Prognostiker sagten, dass die Wahrscheinlichkeit dafür 50% betrage und die globale Temperatur im Zuge dessen erneut steigen würde. Die NOAA bezifferte die Wahrscheinlichkeit mit 50% bis 60%. Außerdem hieß es zu jener Zeit, dass falls sich ein weiterer El Nino nicht manifestiert, dann wäre es erst das zweite Mal in den Aufzeichnungen, dass der Pazifik von der Warmphase eines El Nino in die Kaltphase einer La Nina und dann wieder zu einem El Nino innerhalb von nur drei Jahren übergehen würde. Es wurde hinzugefügt, dass die relativ begrenzte Natur jener Aufzeichnungen bedeutet, dass die Forscher sich nicht sicher sein konnten, ob ein solches Ereignis wirklich so selten vorkommt.

Aber der Anstieg kam zum Stillstand kurz bevor der Anstieg technisch die Verkündigung eines El Nino rechtfertigte, obwohl einige japanische Wissenschaftler sagten, es gäbe ihn und die Referenz in einer der El Nino-Regionen diesen tatsächlich zeigte. Es war ein Erwärmungs-Ereignis, wozu die Schwäche der La Nina bei der Verteilung der Wärme 2017 beitrug.

Quelle: @JKempEnergy Link.

Wir wissen wenig über El Nino-Ereignisse, soweit es deren Timing und Stärke betrifft. Wissenschaftler klassifizieren verschiedene Typen eines El Nino im östlichen und im zentralen Pazifik auf der Grundlage der Region mit den höchsten Wassertemperaturen. Alle La Ninas und moderate El Ninos neigen dazu, als Ereignisse im zentralen Pazifik klassifiziert zu werden. Der El Nino 2015/16 scheint eine Mischung beider Typen gewesen zu sein. Dies zeigt, dass El Ninos eine große Bandbreite hinsichtlich ihres Ablaufes zeigen. Einige Wissenschaftler postulieren, dass das jüngste Ereignis den Einfluss der Erwärmung der Ozeane zeigte. Es gibt einige Hinweise darauf, dass sie sich in ihrem Charakter verändert haben, seit wir sie detailliert während der Satelliten-Ära beobachten. Zum Beispiel zeigen immer mehr El Nino-Ereignisse nach dem Jahr 2000 eine räumliche Verteilung mit dem Zentrum im zentralen Pazifik. Das unterscheidet sich von jenen klassischen El Nino-Ereignissen mit Zentrum im östlichen Pazifik. Ob dies signifikant, zyklisch oder mit globaler Erwärmung in Beziehung steht, ist unbekannt.

Wo also stehen wir jetzt? Im Oktober erklärte das U.S. Climate Prediction Center das Vorhandensein einer La Nina, und man nimmt an, dass sich diese während der ersten Hälfte dieses Jahres fortsetzt. Diese La Nina ist jedoch schwach, und einige Wissenschaftler sowie Wetterämter bestreiten deren Existenz sogar.

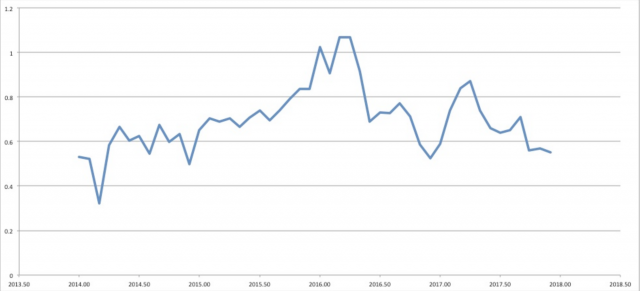

Die Aussage, dass die Wärme des Jahres 2017, einem „Nicht-El-Nino-Jahr“ auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist, lässt sich nicht aufrecht halten. Die Temperatur-Struktur des Jahres spricht dagegen. HadCRUT4 zeigt dies ziemlich eindeutig:

Abbildung: Die globalen Temperaturdaten von HadCRUT4 (2014 bis 2017) widerlegen die Aussage, dass die Wärme des Jahres 2017 einem Wiederaufleben der globalen Erwärmung geschuldet ist. Die Welt hat sich vielmehr abgekühlt.

Außerdem kann eine solche Behauptung wie erwähnt nur anhand von Daten über mehr als ein Jahr aufgestellt werden. Falls der Gedanke eines Wiederauflebens der globalen Erwärmung zutreffend wäre, müsste dieses Signal in den Temperaturreihen der nachfolgenden Jahre hervortreten. Aber die ersten Hinweise darauf stehen auf sehr wackligen Beinen. Die Prognose des UKMO für das Jahr 2018 ist kein neuer Wärmerekord – aufgrund einer La Nina. Dies ist konsistent mit den Ursachen, warum das Jahr 2017 so warm war.

Link: https://www.thegwpf.com/2017s-global-temperature-not-a-resurgence-of-global-warming/

Übersetzt von Chris Frey EIKE

Wind,- und Solarenergie wird immer nur eine unterstützende Wirkung haben, aus der Tatsache, dass nicht immer der Wind weht und die Sonne bei Tag und Nacht nicht immer und gar nicht scheint, Diese Erfahrung haben schon unsere alten Seefahrer machen müssen. Wir haben auch den Raum, den es braucht, nicht zu Verfügung. Allein der Schwachsinn auf dem Meer Windräder zu bauen, ein heftiger Sturm und die Dinger sind weg, was auch die auf festen Boden gebauten betreffen kann, ungeachtet der Wartungskosten. Allein um den Energiebedarf durch Solartechnik der BRD zudecken, braucht es mehrere 100 KM² Fläche und damit ist das Problem des Stromspeicherns noch nicht gelöst. Aus der Erfahrung was uns Solar.- und Windenergie gebracht hat ist, dass der Strompreis explodiert. Uns muss klar sein, dass wir noch nicht in der Lage sind, auf eine sinnvolle alternative Energieversorgung zurück greifen können.

http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

Höhe/Tiefe;T°C; TA °C; TR °C/Dekade

Höhe 2m;10,1; 1,4; 0,293

Tiefe 2cm;14,8; -0,1; 0,239

Tiefe 5cm;14,1; 0,6; 0,222

Tiefe 10cm;13,3; 1,2; 0,305

Tiefe 20cm;11,9; 1,4; 0,235

Tiefe 50cm;11,3; 1,2; 0,257

Tiefe 1m;11,6; 1,3; 0,269

Tiefe 2m;11,5; 1,2; 0,250

Tiefe 4m;11,2; 1,1; 0,198

Tiefe 6m;11,2; 1,3; 0,198

Tiefe 12m;11,0; 1,4; 0,186

TA ist die Temperaturanomalie zur Basis 1961-1990 und TR der Trend im Zeit-Intervall 1958-2017. Man sollte erwarten dass im gemessenen Bereich ein Klima-Indikator unabhängig von der Messtiefe sein sollte. Dies ist aber nicht der Fall. Insbesondere zeigt sich in der Tiefe 2cm eine Anomalie der Anomalie. Die Temperatur stellt sich entsprechend der wirkenden Wärmequellen und -Senken ein. Diese sind aber für verschiedene Höhen/Tiefen unterschiedlich. Für globale Temperatur-Anomalien hat man ähnliche Effekte zuwarten, da für die Ozeane die Wassertemperatur und für Land die Lufttemperatur herangezogen wird. Ich frage mich, inwieweit es sinnvoll ist, Temperaturunterschiede von weniger als 0,1 °C zu diskutieren.

Neue Frost-Versicherung für Obst | BauernZeitung Online …

https://www.bauernzeitung.ch/news-archiv/2017/neue-frost-versicherung-fuer-obst/

Ab Ende September mussten wir mit Heizen beginnen.

Es ist doch einfach nur ein betrug auf ganzer ebene durch alle schichten

In der Antarktis ist es, im Schnitt (über xJahre) 3°C wärmer geworden.

In der Atacamawüste 1°C kälter geworden.

Das heisst das es im Schnitt 2°C wärmer geworden ist.

An diesem (hypothetischen) Beispiel sieht mann schon den Unsinn der „globalen“ Mitteltemperatur.

Es wäre im Schnitt 1° wärmer.

Da sind einmal die Englischen Hütten, die 2 m über dem Boden messen, selbst aber in den unterschiedlichsten Seehöhen stehen. Diese Hütten sind jedenfalls so verteilt, daß man nicht sagen könnte, sie stellen ein representatives Raster auf der Erde dar.

Als zweites gibt es die Satellitenmessungen, die soweit mir bekannt, nur Strahlungstemperaturen messen können, also spektrale Verläufe feststellen, die auf der Temperatur der aussendenden Fläche beruhen. Es werden also die Bodenoberfläche oder strahlende Flächen in der Atmosphäre gemessen und nicht die Situation in 2m „bodennah“. Die Satellitenmessung wird von der Thermodynamik auch insofern mitbeeinflußt, als eine Messung auf Meereshöhe bei identischer Bestrahlungsstärke eine höhere Temperatur ergibt, als die selbe Strahlung z. B. auf 1000 m Seehöhe, weil dort die Kühlung durch die umgebende Luft wesentlich höher ist, usw.

Auch für die Mittelwertbildungen gibt es, wie man hört, die unterschiedlichsten Verfahren.

All diese Effekte muß man über irgendeine Methode „konsolidieren“ und aus all dem dann einen einzigen Wert bilden. Wenn man das macht, müssen viele Annahmen getroffen werden, die als Parameter bzw. Parameterfelder in die Umrechnung eingehen, über deren Wahl man die unterschiedlichsten Ergebnisse erhalten kann.

Und schließlich, was sagt der Wert von z. B. 14,8 °C aus, der für 2016 publiziert wurde? Gilt der für Meeresniveau? Und wie gelten die relativen Werte? Wenn ich sage, die Erde wurde z. B. 0,8°C wärmer als vorindustriell? Jeder Meteorologe weiß, daß, wenn es auf Meeresniveau um 0,8°C wärmer wird, es schon 100 m höher 0,65° weniger warm geworden ist, usw. Die Höhenstaffelung hängt aber auch stark vom Luftdruck und der Feuchte ab, die ja nirgendwo auf der Erde konstant ist und schon garnicht im Höhenprofil. Bei trockender Luft gilt 1°C pro 100 m. Jedenfalls sind relative Angaben ohne eine Bezugstemperatur in Bezugshöhe wenig bis gar nicht aussagekräftig.

All diese Begleitinformationen müßten verfügbar sein, um überhaupt etwas mit den Temperaturangaben anfangen zu können …

Das kann mann machen, aber was für einen Sinn hat dieser Mittelwert…….

genau, keinen.

Gibt es ein analoges Messverfahren dazu in der Klimawissenschaft? Könnten nicht bei allen vorhandenen Meßstationen ggf. solche Meßgeräte angeordnet werden, und man am Ende eines Jahres aus der Menge der verdunsteten Flüssigkeit ableiten, ob es in Relation ein wärmeres oder kälteres Jahr war?

Weder die Flächenabdeckung noch die Messhäufigkeit noch die Messgenauigkeit der damaligen Zeit haben irgend etwas zu tun mit den heutigen Messungen. Man vergleicht Äpfel mit Birnen.

Wer für das Jahr 1850 eine „globale Durchschnittstemperatur“ ermittelt und damit ernsthaft Berechnungen anstellt, ist ein Scharlatan. Nichts weiter.

Das ist Mathe aus der Hölle.