Stefan Kämpfe

Der Mai zeigt schon seit über dreieinhalb Jahrzehnten keine und auch langfristig nur eine geringe Erwärmungstendenz

Wer nach drei kühlen Maien auf Entschädigung hoffte, kam im Mai 2022 bedingt auf seine Kosten – zeitweise war es schon sommerlich warm und in einem breiten Streifen über der Mitte Deutschlands auch überdurchschnittlich sonnig. Leider war stellte sich auch die gefürchtete Frühjahrs- und Frühsommertrockenheit wieder ein, was die Ernteaussichten schmälert; angesichts der aktuellen Versorgungskrise keine gute Nachricht. Am letzten Maiwochenende sorgten entweder verspätete Eisheilige oder eine verfrühte Schafskälte für empfindliche Kühle. Der 2022er Mai mochte also keinen rundum zufriedenstellen – aber langfristig zeigen sich weder bei den Mai-Temperaturen noch bei den Niederschlägen besorgniserregende Trends.

Enorme Witterungsgegensätze – nicht untypisch für den Wonnemonat

In den vergangenen Jahrzehnten zeichnete sich der Mai öfter durch teilweise beständige, trocken-warme Ostwetterlagen aus (2018, 2016, 2008, 2000, 1999, 1993, 1992, 1988). Er zählte damit, zusammen mit April, September und Oktober, zu den klassischen „Schönwettermonaten“. Aber in diesem Mai zeigte sich das sonst so typische „Ostwetter“ nur sporadisch. Stattdessen zogen immer wieder Hochdruckgebiete über Mitteleuropa ostwärts, unter deren Einfluss die kräftige Maisonne heizte, und nach Durchzug der Hochs kam es zu kurzen, schon hochsommerlich anmutenden Hitzewellen. Diesem Strömungsmuster fielen auch die Eisheiligen zum Opfer – sie wurden dann am letzten Maiwochenende nachgeholt.

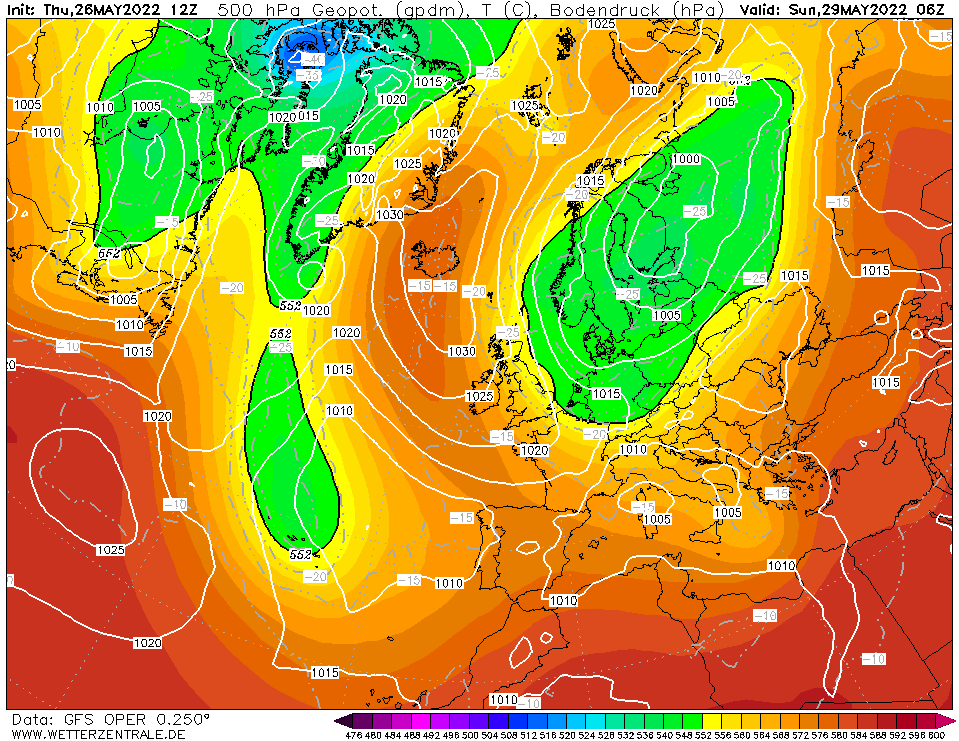

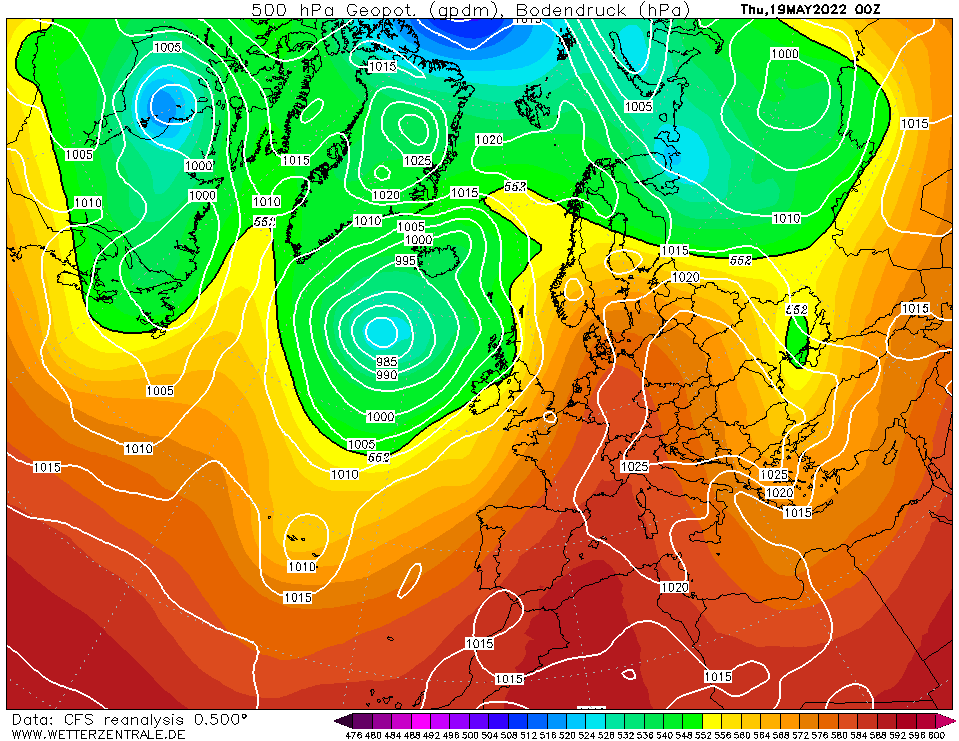

Abbildungen 1a und 1b: Wetterkarten vom 19. (1a, oben) und vom 29. Mai 2022. Während am 19. Mai ein ostwärts abziehendes Hoch eine kurze Hitzewelle mit der Luftmasse Subtropikluft (xS) und Spitzenwerten um 30°C auslöste, strömte am 29. Mai zwischen einem Nordmeer-Hoch und einem Tief über Nordosteuropa Arktische Meeresluft (mA) nach Deutschland, in der tagsüber nur 11 bis 17°C und in den Nächten um 5°C herrschten; vereinzelt gab es Bodenfröste. Bildquellen: wetterzentrale.de

Dieser Mai zeigte uns: Die Großwetterlagen mit ihren Luftmassen bestimmen das Temperaturniveau – nicht die CO2-Konzentration.

Der Mai – ein erwärmungsträger Monat?

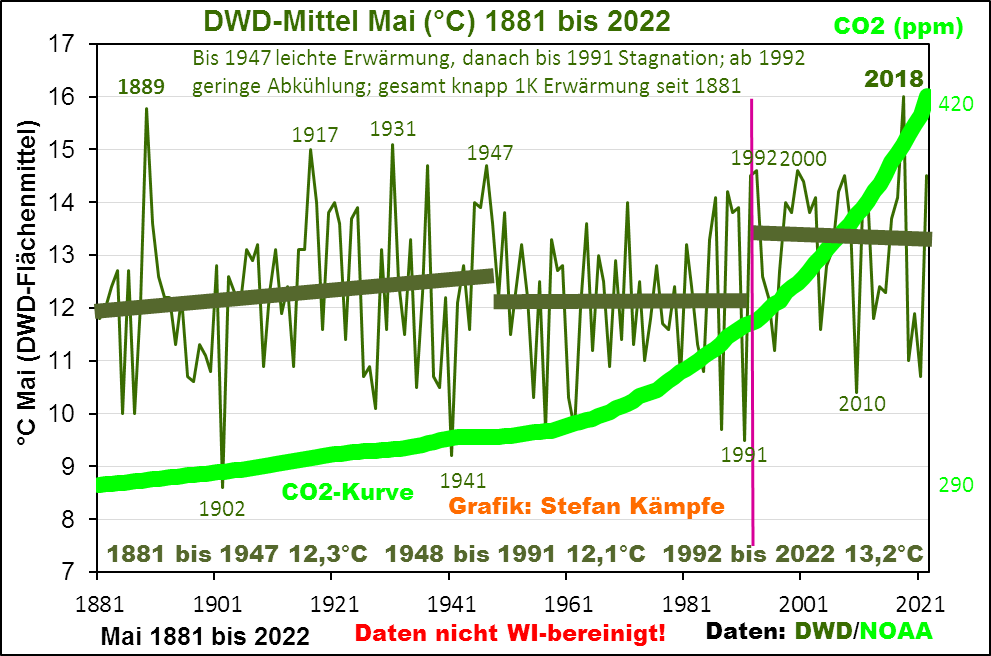

Im Gegensatz zu den meisten anderen Monaten, lassen sich im Deutschland-Mittel des Monats Mai Klimasprünge nur andeutungsweise erkennen, und seit Aufzeichnungsbeginn (1881) betrug die Erwärmung nur knapp ein mageres Kelvin (1°C). Dabei sind die DWD-Daten auch noch wärmeinselbelastet.

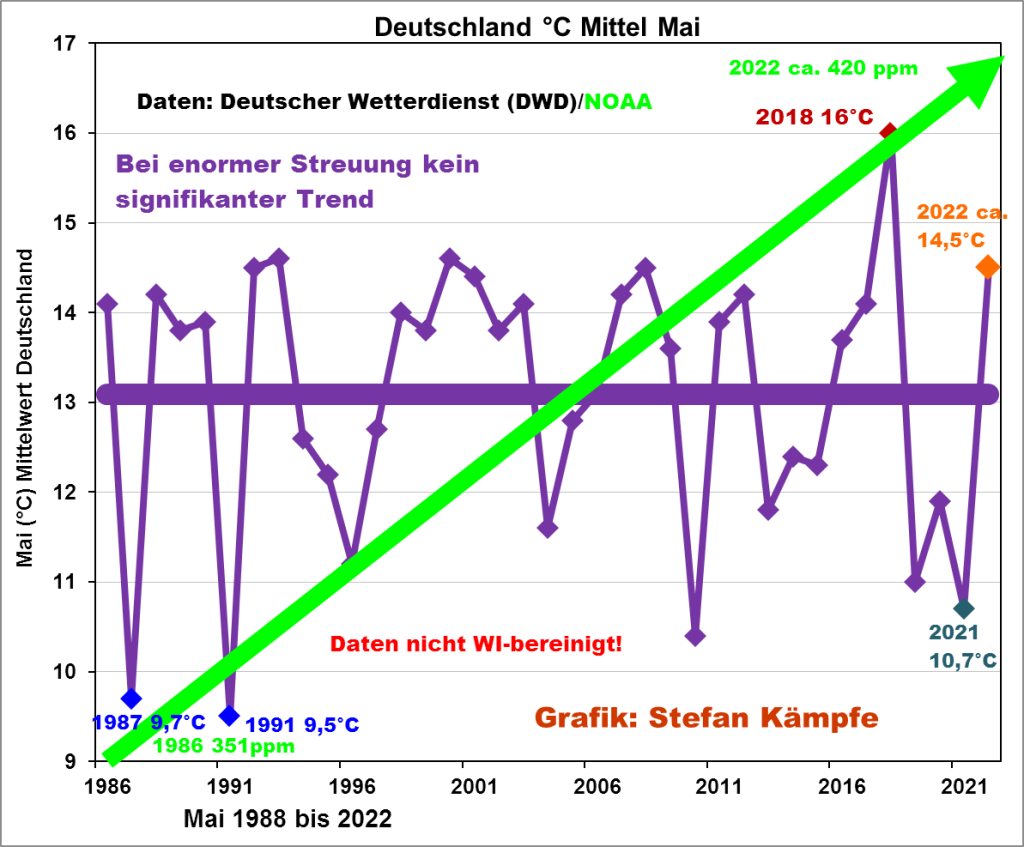

Abbildung 2: Verlauf der Maitemperaturen im Deutschland-Mittel seit 1881 mit drei nur sehr undeutlichen Entwicklungsphasen. Einer langen, bis etwa 1947 dauernden leichten Erwärmungsphase folgte eine Stagnationsphase bis 1991, in welcher sehr warme Mai-Monate fehlten und die Werte weniger stark streuten. Beginnend mit 1992 und gipfelnd im Rekord-Mai 2018, traten wieder etwas häufiger warme Maien auf, während extrem kühle mit unter 10°C fehlten; dennoch kühlte es sich seitdem wieder unwesentlich ab. In den gesamten 142 Jahren der Reihe betrug der Temperaturanstieg nur magere 0,99 Kelvin (°C) – bei enorm steigenden CO2-Konzentrationen. Mit WI-Bereinigung hätte es praktisch gar keine Mai-Erwärmung gegeben, und solche extrem warmen Maien wie 2018 mit 16°C kommen, wenn auch sehr selten, immer mal vor, so im Mai 1889, als bei viel geringerem WI-Effekt 15,8°C gemessen wurden. Hinweis: Diese Grafik zeigt KEINE Klimasensitivität des CO2, sie verdeutlicht lediglich, dass die Temperaturentwicklung meist nicht zur immer schneller steigenden CO2-Konzentration passt.

Bei genauerer Betrachtung fällt das Fehlen jeglicher Mai-Erwärmung sogar schon seit 1986 auf – trotz der beiden kalten „Nachläufer“ der 1970er-Abkühlungsphase 1987 und 1991. Diese beiden „Nachläufer“ verlängerten quasi die bislang letzte Kaltphase des Mai-Temperaturverhaltens.

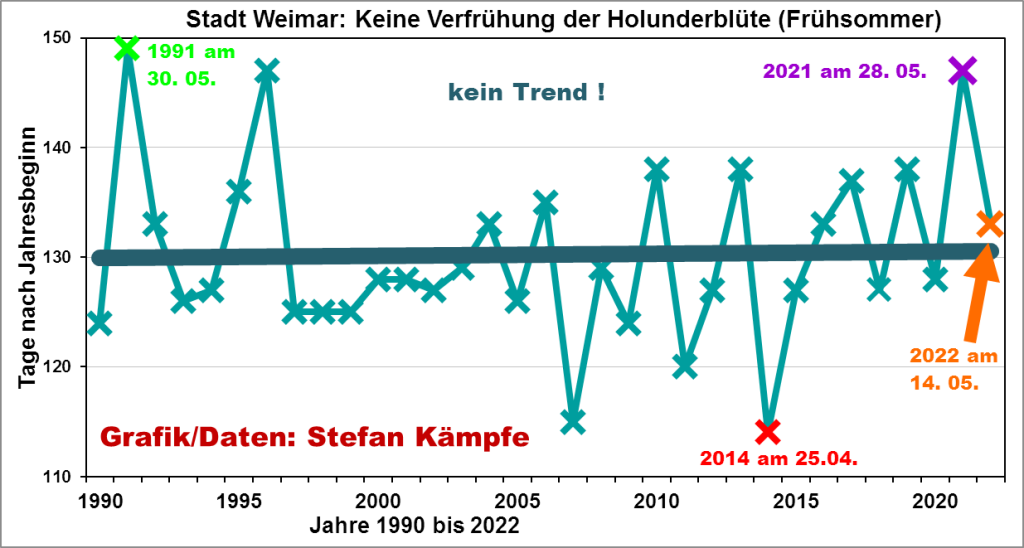

Wer diesen Daten misstraut, der kann ja die Natur befragen: In Weimar kehrten die Mauersegler diesmal erst am zehnten Mai vollständig aus dem Süden zurück – um die Jahrtausendwende waren sie nicht selten schon zwischen dem ersten und fünften Mai zu beobachten. Und der phänologische Frühsommer, welcher durch die ersten blühenden Holunderdolden angezeigt wird, verfrühte sich auch nicht.

Abbildung 4: Keine Verfrühung der Holunderblüte mehr, und das trotz der sehr späten Eintrittstermine 1991 und 1996.

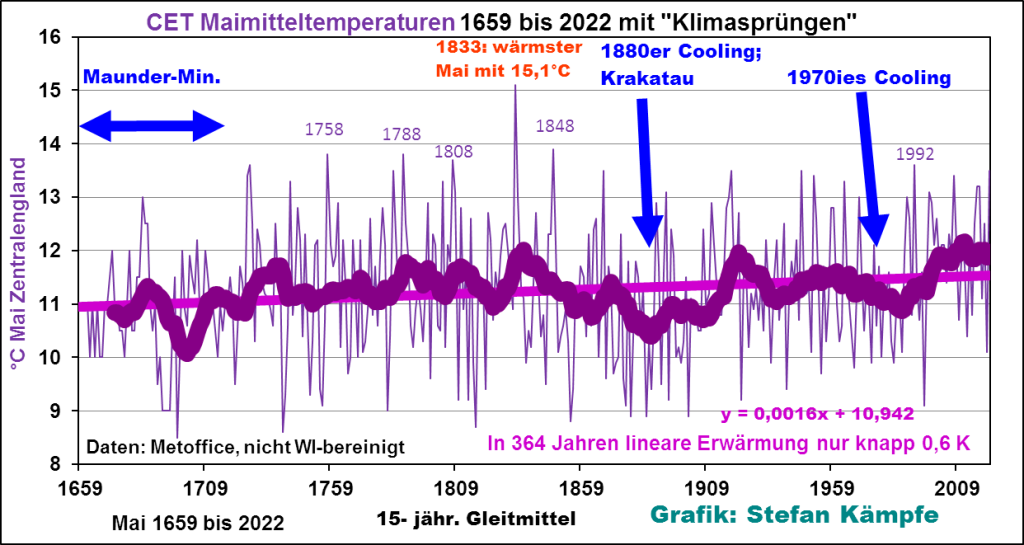

Noch erstaunlicher ist die Entwicklung der Mai-Temperaturen in Zentralengland (Midlands), für das eine über 360ig-jährige Messreihe vorliegt; sie erfasst damit auch den Höhepunkt der „Kleinen Eiszeit“, das so genannte Maunder-Minimum als vermutlich kälteste Epoche in den mindestens letzten 2.000 Jahren. Seitdem sollte es doch eine kräftige Erwärmung um viel mehr als ein Grad gegeben haben – aber die Realität sieht ganz anders aus:

Abbildung 5: Trotz des auch in Zentralengland (Midlands) recht milden 2022er Mais kaum 0,6 Kelvin Temperaturanstieg in über 360 Jahren dort. Die wärmsten Maien fallen allesamt in das 18. und 19. Jahrhundert; in der Neuzeit waren dort nur der Mai 1992 und 2022 relativ warm.

Großwetterlagen und Sonnenscheindauer als wesentliche Treiber der Mai-Temperaturen

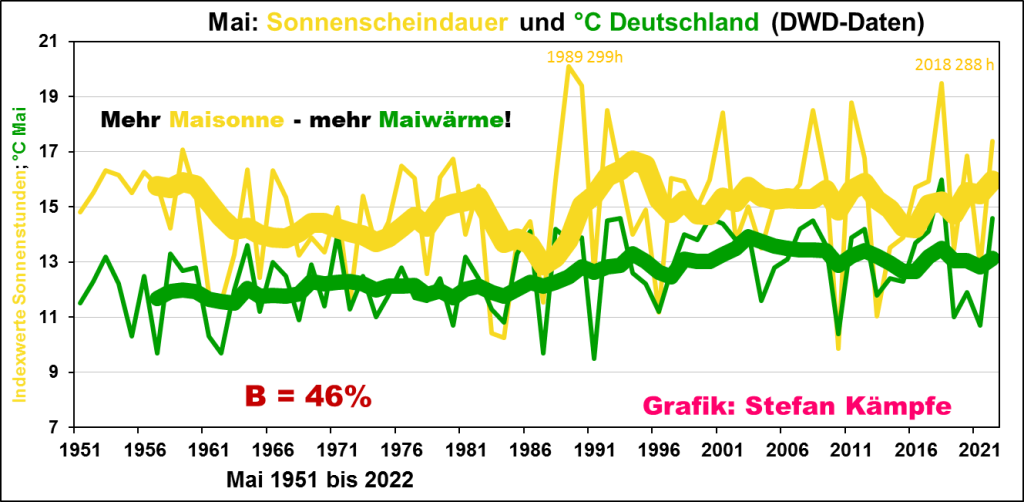

Wie wir schon anhand der Abbildung 2 gesehen hatten, können die stark steigenden CO2-Konzentrationen nicht ursächlich für die Entwicklung der Mai-Temperaturen gewesen sein. In allen Sommerhalbjahres-Monaten übt die Sonnenscheindauer einen signifikanten Temperatureinfluss aus. Das Deutschland-Flächenmittel dafür ist leider erst seit 1951 verfügbar:

Abbildung 6: Leichte Mai-Erwärmung in Deutschland seit 1951 bis etwa 2000 auch dank höherer Besonnung (etwa 46% der Temperaturvariabilität werden von der Sonnenscheindauer bestimmt). Die Zunahme der Sonnenscheindauer hatte verschiedenste Ursachen, unter anderem die stark abnehmende Konzentration der Luftschadstoffe (SO2, Staub) und die Austrocknung Deutschlands durch Bebauung, Versiegelung und Meliorationen. Möglicherweise fördert auch die übertriebene Nutzung der Wind- und Solarenergie eine Bewölkungs- und Nebelabnahme, was mehr Besonnung nach sich zieht. Umrechnung der Sonnenscheindauer in Indexwerte, um sie anschaulicher mit den Lufttemperaturen in einer Grafik zu zeigen. Seit etwa der Jahrtausendwende scheinen die sonnigen, warmen Mai-Monate wieder etwas seltener zu werden.

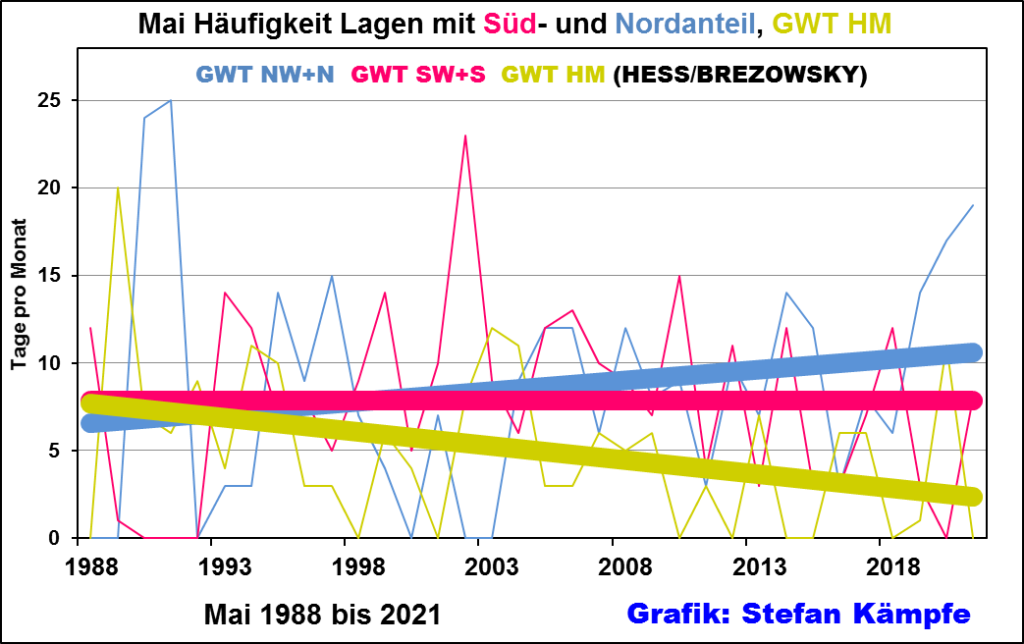

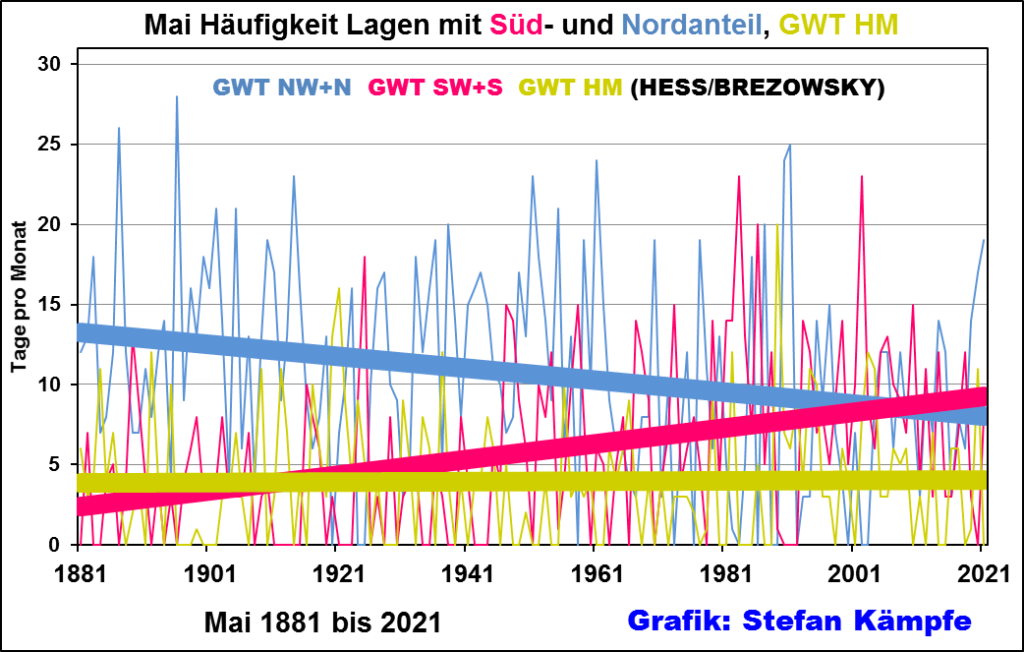

Der Mai 2022 zählte nicht zu den fünf sonnenscheinreichsten und damit auch nicht zu den allerwärmsten, weil es am Monatsanfang und –Ende sehr kühle Nächte und ein paar kühlere, wolkigere Phasen gab. Die langfristige Häufigkeitsentwicklung der Großwetterlagen mit Nordanteil, welche im Mai signifikant kühlend wirken, zeigte langfristig eine merkliche Abnahme, was eigentlich stärker steigende Mai-Temperaturen forcieren müsste, doch scheint die Häufigkeitszunahme der erwärmenden Großwetterlagen mit südlichem Strömungsanteil beendet; sie werden künftig vielleicht wieder etwas seltener.

Abbildungen 7a und 7b: Langfristige Lineartrends der Großwetterlagen mit nördlichem (blau) und südlichem (rot) Strömungsanteil; dazu noch der ebenfalls erwärmend wirkende Großwettertyp HM. Diese langfristigen Lineartrends verschleiern jedoch die aktuelle Entwicklung seit 1988 (7b, unten), bei welcher die nördlichen Lagen sogar wieder unwesentlich häufiger wurden. Die Daten für 2022 liegen noch nicht vor.

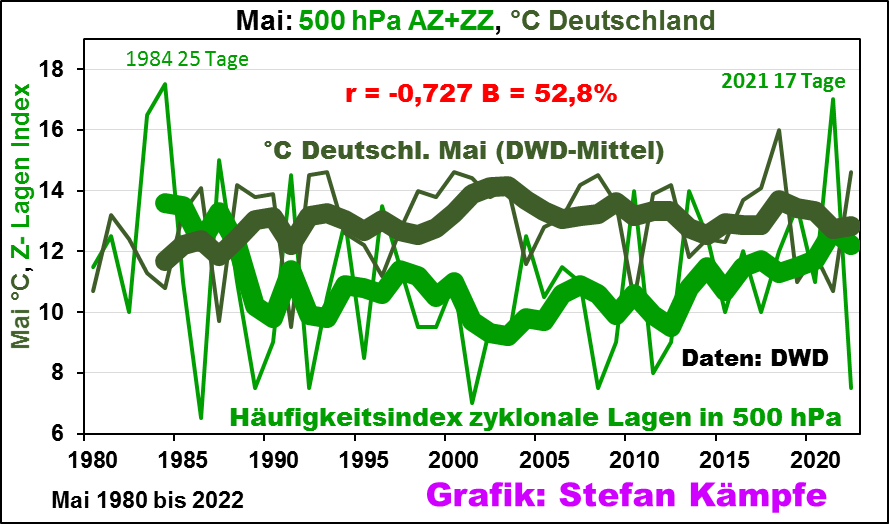

Werfen wir noch einen Blick auf die leider erst seit 1980 vorliegende „Objektive Wetterlagenklassifikation“ des DWD. Im Mai 2021 fällt sofort die überdurchschnittliche Anzahl der höhenzyklonalen Wetterlagen auf (so genannte AZ- und ZZ-Lagen, die im 500-hPa-Niveau zyklonal sind). Diese wirken im Mai signifikant stark kühlend:

Abbildung 8: Häufigkeitsentwicklung der AZ- und ZZ-Lagen sowie der Maitemperaturen in Deutschland seit 1980. Der negative Einfluss der Häufigkeit dieser Lagen auf die Maitemperaturen ist mit einem Bestimmtheitsmaß von fast 53% signifikant und sehr hoch; man achte auf das „spiegelbildliche“ Verhalten. In den 1980er Jahren und gegenwärtig treten diese von höhenkalter Luft geprägten Lagen häufiger auf, als um das Jahr 2000 (oft wärmere Maien). In 2021 traten sie an mehr als zwei Dritteln aller Maitage auf; aber 2022 wieder sehr selten (warmer Mai). Eine ähnliche Häufung war nur noch in den Maien 1983 und 1984 zu verzeichnen, jene verliefen fast so kühl, wie der Mai 2021. Umrechnung der Wetterlagenhäufigkeit in Indexwerte, um sie anschaulicher mit den Lufttemperaturen in einer Grafik zu zeigen.

In der ersten Maihälfte 2022 traten außerdem sehr viele Unbestimmte Wetterlagen, so genannte XX-Wetterlagen ohne eindeutige Anströmrichtung, auf, was häufige Flauten und sehr geringe Windstromerträge zur Folge hatte. Dauerhaft windiges Wetter herrschte nur am letzten Mai-Wochenende, welches an den Mai 2021 erinnerte.

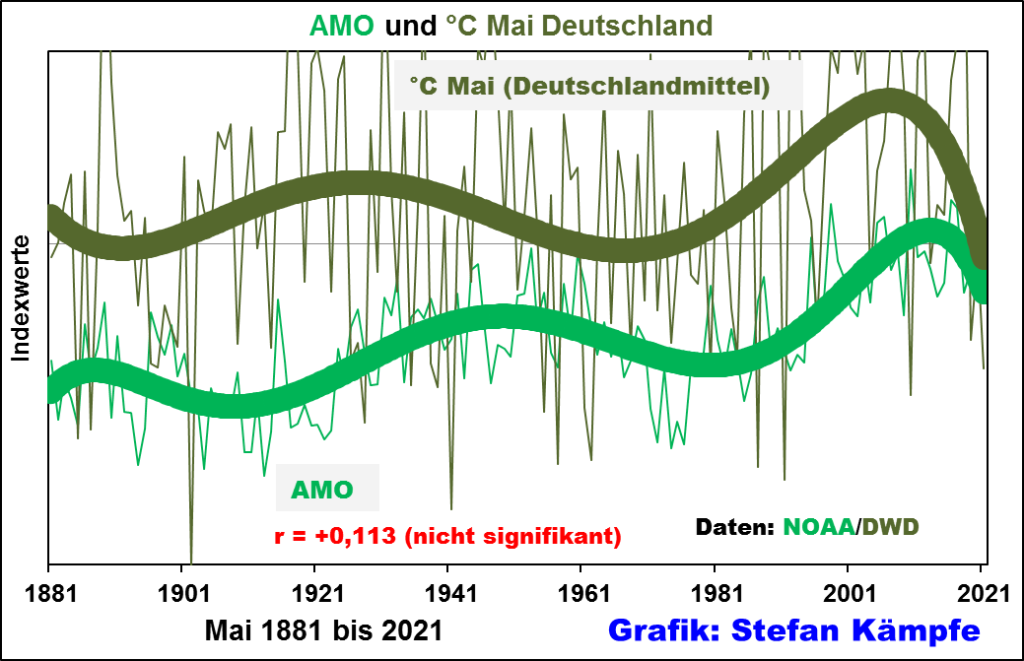

Kündigen die aktuell leicht fallenden Mai-Temperaturen das Ende der AMO-Warmphase an?

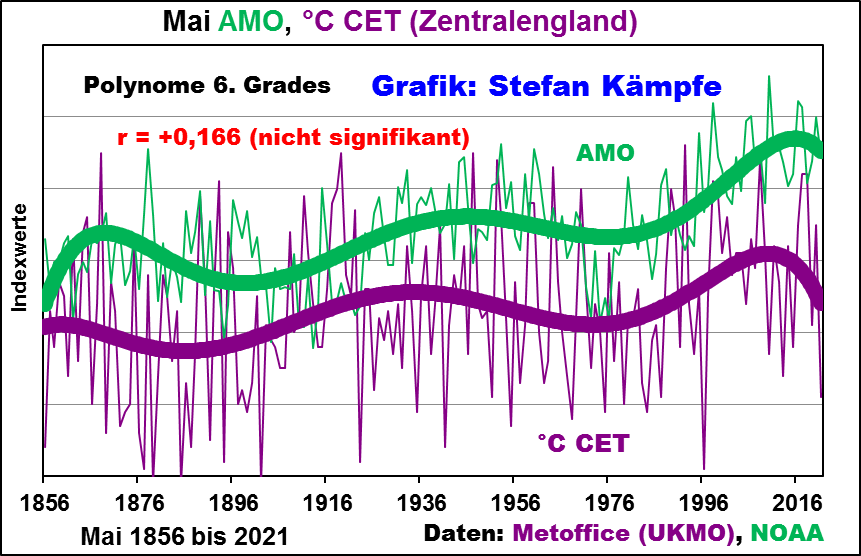

Anders als im April und von Juni bis November, ist im Mai der Temperatureinfluss der AMO nur unwesentlich. Aber etwas anderes fällt auf:

Abbildung 9: Nur geringe, zeitliche Übereinstimmung der AMO und der Mai-Temperaturen in Deutschland. Um den gesamten Zeitraum ohne zeitliche Verschiebungen zu erfassen, wurden hier ausnahmsweise die Polynome sechsten Grades anstelle der endbetonten Gleitmittel verwendet. Sie überhöhen die Entwicklung stark, zeigen aber den zeitlichen „Vorlauf“ der Maitemperaturen gegenüber der AMO. Zur besseren Veranschaulichung in einer Grafik wurden Indexwerte verwendet; die AMO-Maiwerte für 2022 liegen noch nicht vor.

Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen auch die Mai-Werte von Zentralengland, welche bis zum Aufzeichnungsbeginn der AMO (1856) vorliegen – es könnte also sein, dass uns die etwas kühleren Mai-Temperaturen das baldige Ende der AMO-Warmphase „ankündigen“.

Abbildung 10: Auch in Zentralengland zeigt sich das zeitliche „Vorlaufen“ der Mai-Temperaturen gegenüber der AMO; Darstellungsweise wie in Abb. 9.

Die Mai-Niederschläge 2022 – zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel?

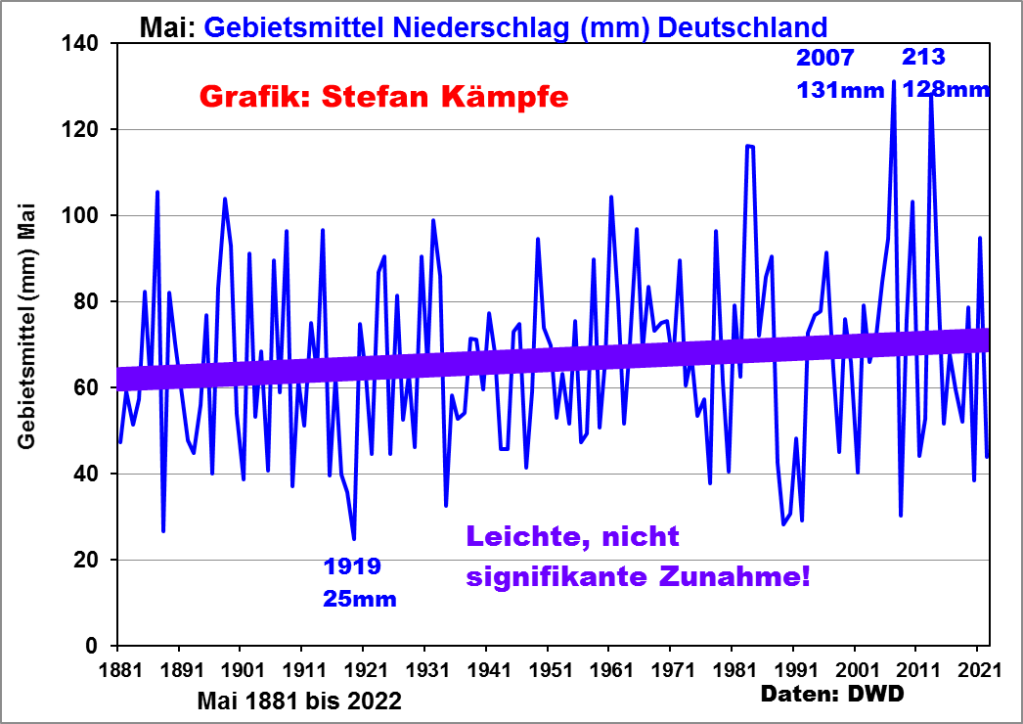

Mit um die 45 mm Niederschlag, das sind etwa knapp zwei Drittel der CLINO-Periode 1991 bis 2020, zählte dieser Mai bei weitem nicht zu den zehn trockensten seit 1881. Trotzdem hat die altbekannte Regel „Mai warm und trocken, lässt alles Wachstum stocken“ weiterhin ihre Gültigkeit, auch wenn die stark gestiegenen CO2-Konzentrationen den Pflanzen dabei helfen, Trockenphasen besser zu überstehen. Ein Blick auf die Langfrist-Entwicklung der Mai-Niederschläge zeigt indes nichts Besorgniserregendes:

Abbildung 11: Langfristig sogar leichte Zunahme der Mai-Niederschläge, allerdings ohne Signifikanz. Auch über die letzten 3 bis 4 Jahrzehnte blieb dieser Trend bestehen.

Angesichts der aktuellen Ernährungskrise wäre eine größere Unabhängigkeit der Landwirtschaft von den Launen der Natur wünschenswert und im wasserreichen Deutschland auch problemlos möglich: Man nimmt Geld, das ja für Kriege, Gender-Fragen und Klimaschutz reichlich vorhanden ist, in die Hand, um Kleinspeicher und Bewässerungsanlagen zu bauen.

Abbildung 12: Landwirtschaftlicher Kleinspeicher bei Kromsdorf/Weimarer Land, im Dürre-Mai 2020 gut gefüllt. Solche Kleinspeicher helfen nicht nur bei der Ertragssicherung und der Qualitätsverbesserung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, sie erhöhen auch die Luftfeuchtigkeit, dämpfen Temperaturextreme und fördern die Artenvielfalt in der ausgeräumten Agrarlandschaft. Foto: Stefan Kämpfe

Eine zumindest passable Getreideernte 2022 wäre bei reichlichen Juni-Niederschlägen, welche sich aber kaum vorhersagen lassen, noch möglich. Für viel Futter, Kartoffeln, Mais und Obst müsste es freilich auch noch bis etwa Mitte August häufig und ergiebig regnen.

Unsichere, eher dürre Juni-Aussichten?

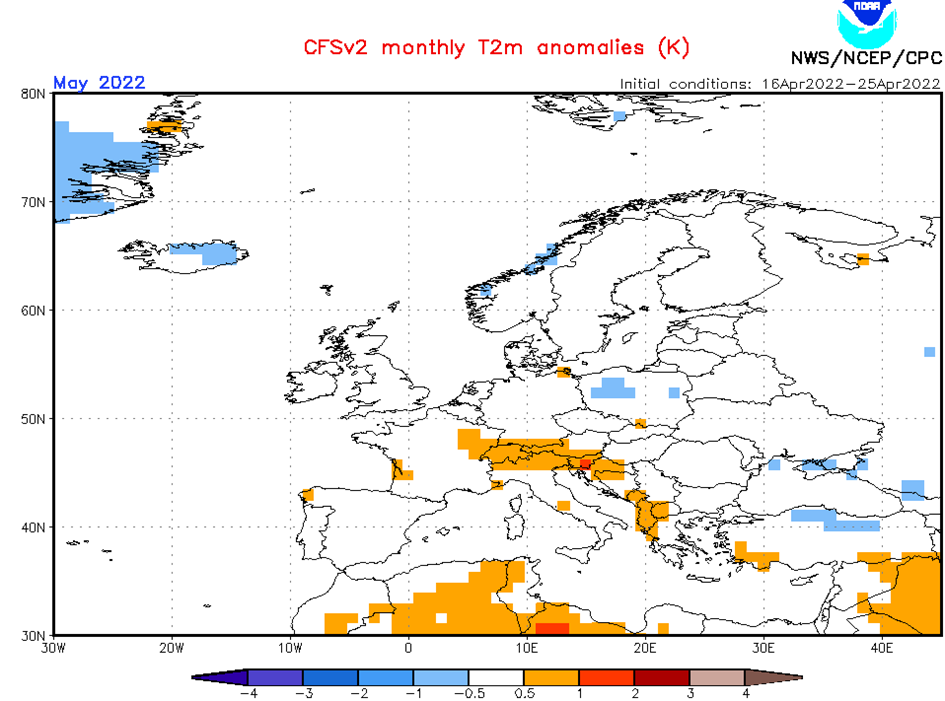

Den Mai hat das amerikanische CFSv2-Langfristmodell unterschätzt; er fiel wärmer als die Prognose aus:

Abbildung 13: Nach dem (freilich nur experimentellen) Langfristmodell CFSv2 sollte der Mai in Deutschland in etwa normal ausfallen; nur zu warm im Alpenraum. Tatsächlich fiel er überall um etwas mehr als 1K zu warm aus, was der Farbe Rot in dieser Vorhersagekarte entsprochen hätte. Bildquelle: NOAA

Und auch für den Juni kündigt dieses Modell eher durchschnittliche Temperaturen an:

Abbildung 14: Durchschnittliche Juni-Temperaturen 2022 über weiten Teilen Europas? Das bleibt noch abzuwarten. Bildquelle: NOAA

Am wahrscheinlichsten ist folgendes Szenario: Das hohe Juni-Temperaturniveau von 2019 und 2021 wird nicht erreicht, aber mit etwa 15,5 bis 18°C könnte der Juni 2022 relativ warm ausfallen. Ähnlich wie im Mai, wechseln sich Hitzewellen und kühlere Phasen ab. Die von Landwirten und Gärtnern ersehnte großflächige Überregnung bleibt vermutlich aus; es kommt nur zeit- und gebietsweise zu einzelnen Schauern und Gewittern. Und die Hochsommerwitterung kann dann erst zum Monatsende anhand der „Siebenschläfer-Regel“ abgeschätzt werden.

Stefan Kämpfe, Diplomagraringenieur, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Vor 30 Jahren ergab die gleiche Rechnung eine durchschnittliche Temperatur von ca. 12,2°C.

Wer angesichts dieser Werte auch nur eine Sekunde an „Abkühlung“ denkt, verweigert sich der Realität.

Silke Kosch

1993-2022; 11,1

1963-1992; 9,7

1933-1962; 9,6

1903-1932; 10,1

1873-1902; 8,4

1843-1872; 9,7

1813-1842; 9,9

1781-1810; 11,0

Wer sucht der findet.

Sowohl morgen als auch abends (7 und 21h Mannheimer Stunden), scheint die Sonne im Mai auf die Nordwand des Klosters. also bei 2 von 3 Messsungen. Und erst in den 1860er Jahren bekam der Thermometer eine Beschattung. Aus diesem Grund sollte man bei den Mai bis Juli Temperaturen vom Hohenpeißenberg vorsichtig sein.

Herr Kowatsch den Punkt hatten wir doch schon diskutiert. Des isch wia wenn ma em Ochs ins Horn pfeza duat.

schön, dass Sie die Station Hohenpeißenberg erwähnen. Dort zeigt sich überdeutlich, dass natürlich auch in Deutschland eine nachhaltige Klimaveränderung stattfindet, die über alles hinausgeht, was in den letzten 2.000 Jahren hier zu beobachten war.

Während fast 200 Jahre lang, von 1780 bis 1960 die Jahres-Durchschnittstemperatur um die 6°C pendelte ist sie inzwischen bei ca 8°C angekommen. Der Anstieg ist signifikant steiler als der Temperaturanstieg in Deutschland bzw. der Welt.

Klimaänderung anhand der Temperatur am Hohenpeißenberg (windinfo.eu)

Silke Kosch

GHCNv4-Netzwerk Hohen-Peißenberg, Fit mit Polynom 3. Grades

1781-2021 Jahres-Mittelwerte 1781 6,5 °C 2021 8,5 °C

1781-2021 Mai-Mittelwerte 1781 11,3 °C 2021 11,5 °C

GHCNv4-Netzwerk Berlin-Dahlem, Fit mit Polynom 3. Grades

1781-2021 Jahres-Mittelwerte 1781 8,5 °C 2021 10,4 °C

1781-2021 Mai-Mittelwerte 1781 14,3 °C 2021 14,2 °C

das wäre doch eine schöne Frage an die Herren Dr. Wolfgang Steinbrecht, Dr. Werner Thomas, Dipl.-Ing. Thomas Elste vom DWD Hohenpeißenberg.

Überraschend und ungewöhnlich ist es aber nicht, wenn einzelne Monate von der Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperaturen abweichen. Schauen Sie sich die Kurven der 30-jährigen gleitenden Temperaturmittel von Deutschland für die Monate, Jahreszeiten und das Jahr z. B. auf der Seite von Bernd Hussing an. Das sind keine Parallelen sondern es gibt erhebliche Abweichungen.

Temperaturstatistik Deutschland (bernd-hussing.de)

Eines ist den Kurven allerdings gemein. In den letzten Jahrzehnten ging es steil nach oben.

Silke Kosch

Sie erklären 3 Besonderheiten in den Datenreihen mit einem „ist wohl …… (wg. ) Verstärkung“. Das hört sich sehr nach Raterei an. Vielleicht habe Sie ja recht, aber es „ist wohl“ einfach nur Wetter.

Nachgewiesen ist allerdings, dass seit Christi Geburt bis in die 1960er Jahre global gesehen klimatologisch nicht viel passierte. Ja, es gab mal Vulkanausbrüche, in Europa und auf Grönland war es Mittelalter mal etwas wärmer und im 19. Jahrhundert etwas kälter, aber diese lokalen Unregelmäßigkeiten sind nicht zu vergleichen mit den globalen Veränderungen seit ca. einem halben Jahrhundert.

Silke Kosch

Bis auf die römische Warmzeit bis etwa 200 – 250, die Kaltzeit der Völkerwanderung, die mittelalterliche Warmzeit, die kleine Eiszeit usw.

Der fatale Hockeyschläger hat das alles untergepflügt, ist aber für seriöse Wissenschaftler grottenfalsch. Nur eine Frau Kosch labt sich noch daran und ihre Vorbeter beim PIK.

fragen Sie doch die Verantwortlichen der Wetterstation Hohenpeißenberg, wie eine Verlagerung der Wetterstation bewerkstelligt wird, ohne dass die Datenreihen wertlos werden. Dass es keinen Sinn macht, von der ältesten Bergwetterwarte der Welt zu schwärmen, wenn die Datenaufzeichnung über Jahrhunderte Arbeit für den Papierkorb ist, wissen die auch.

Silke Kosch

Woher wissen Sie, was die wissen?

Ich glaube es hat sich abgekühlt. Wenn es im Winter -20 Grad hat, Frage ich sie um wieviel es sich erwärmt hat.

Übrigens ich kann meine Temperaturen messen. Können sie das?

Mittelwerte können wir doch nur ermitteln, wenn wir die Verteilungsfunktion der betreffenden Temperaturen kennen. Um diese zu ermitteln braeuchte es viel mehr historische Messwerte, die wir aber nicht haben. Falls die Temperaturen nicht gauss-normalverteilt sind, und vermutlich sind sie eher potensverteilt (Temperaturen sind eben keine Körpergrößen von Menschen), dann sind all diese Temperatur-Mittelwert-Vergleiche für die Katz! Dann genügt ein kräftiger Temperatur-„Ausreißer“ um alle bisherigen Mittelwerte zu vernichten, verbunden mit der Vernichtung aller bisherigen Prognosen und den daraus abgeleiteten „Schutzmassnahmen“.

Wozu die „ständigen“ Mittelwertbildungen missbraucht werden können, bspw. um vom „wissenschaftlichen“ Mittelwert übergangslos zum extremen Sonderfall zu kommen, (alte Stasimethode: Erzähle was, was vielleicht stimmt, und hänge dann was dran was nicht stimmt, der Empfänger der Botschaft wird dann beides glauben) und ebenfalls damit zu begründen, zeigt sich bspw. hier

Herr Beberich,

was Sie da vorschlagen, ist aber auch keine Wissenschaft, sondern eher ein Plan, um vorsätzlich zu versagen. Wo ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Korrelation zwischen Extremereignissen und globaler Mitteltemperatur so hochgradig ist, dass dies durch den Vergleich von nur zwei Wertepaaren verrifiziert würde? Sie unterschätzen die Komplexität der Zusammenhänge. Die globale Mittteltemperatur als Prädiktor für Extremereignisse ist sicherlich nicht der beste, den Klimamodelle hergeben. Vielleicht, wenn man dekadische Mittel nimmt, aber sicherlich nicht annual.

die Temperatur ist eine räumlich und zeitlich veränderliche skalare physikalische Größe. D.h. das Skalarfeld der Temperatur kann sich zeitlich verändern, es ist gegeben durch T(x,y,z,t). Da die Temperatur als physikalische Größe nur punktweise definiert ist, sind Aussagen wie „warmer Mai 2022 in Deutschland“ a priori sinnfrei. Warum ist die Aussage „warmer Mai 2022 in Deutschland“ trotzdem exakt definierbar und damit verifizierbar? Das liegt daran, dass aus dem Skalarfeld wohldefinierte Kennzahlen berechnet werden können. Die Aussage „Warmer Mai 2022 in Deutschland“ bezieht sich auf das Flächenmittel 《T(t)》= Oberflächenintergral über f(x,y,z)× T(x,y,z,t) dxdydz für Deutschland zeitlich über den Mai 2022 gemittelt ( TM=1/t integral《T(t)》dt) verglichen mit dem eines Referenzzeitraums TR , auf den sich die Abweichung A = TM – TR bezieht. „Warm“ A > 0.

Wie isses?

Ich dachte sie arbeiten in dem Milieu.

Wissen sie es wirklich nicht?

Ich meine, diese Aussage trifft immer zu, nicht nur im Mai!

Das stimmt und trifft auch für alle Jahreszeiten zu – aber mit gewissen Unterschieden: Im Winterhalbjahr spielt die Sonnenscheindauer kaum eine Rolle, und im „Kernwinter“ sind die mildesten Lagen die windigen West-und Südwestlagen; windschwache Hochdrucklagen fallen von etwa Ende Okt. bis Anfang März eher kalt aus, selbst ohne Kaltluftadvektion. Und die in den meisten Monaten stark wärmenden SW-Lagen tun dies im Juli am wenigsten, weil sie oft feuchte Luft mit Wolken heranführen, welche die stark wärmende Juli-Sonne dämpfen.