Stefan Kämpfe

Während wir uns hier in Deutschland angesichts der inflationär steigenden Energiepreise über einen sehr milden Winter freuen konnten, sah es in anderen Regionen wesentlich kälter aus. In Ergänzung zu den Kältereports, welche hier beim EIKE oft erscheinen, sollen deshalb einige Stationen näher betrachtet werden.

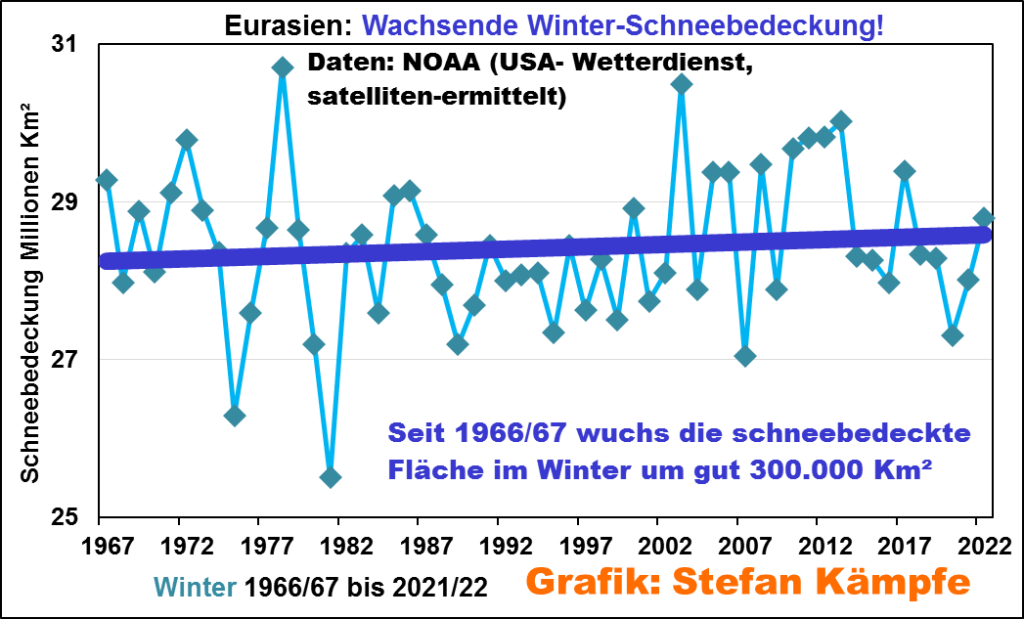

Bevor wir unsere Rundreise starten, wollen wir uns erst einmal die langfristige Entwicklung der Eis- und Schneebedeckung ansehen. Europa, das ja nun auch politisch/wirtschaftlich immer unbedeutender wird, ist ja bloß der kleine Wurmfortsatz des Riesen-Kontinents Eurasien, dessen Daten zur winterlichen Schneebedeckung (in Km²) schon seit 1966/67 erfasst werden. Angesichts der allgemeinen Klima-Hysterie und der lang anhaltenden Serie von Mildwintern in Deutschland würde man gewiss auf eine Abnahme der schneebedeckten Fläche tippen – das Ergebnis sieht aber so aus:

Abbildung 1: Wintermittelwerte (Dez., Jan., Feb.) der von Schnee bedeckten Flächen in Eurasien. Man erkennt eine leichte Zunahme der von Schnee bedeckten Landfläche um mehr als 300.000 Km², das entspricht fast der Flächengröße Deutschlands. In Nordamerika und Grönland (hier nicht gezeigt) wuchs die Schneebedeckung flächenmäßig ebenfalls leicht an.

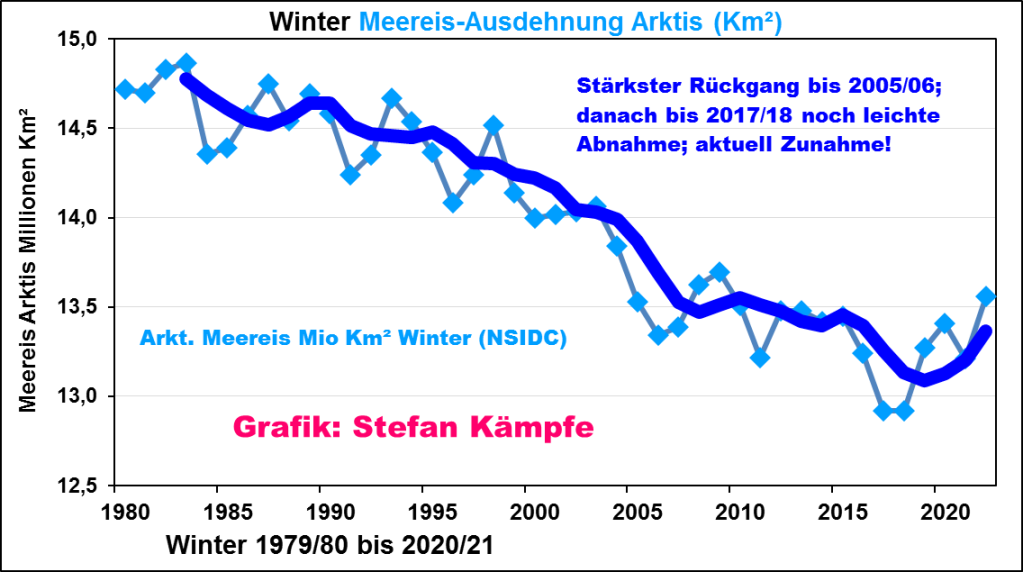

Anders als bei der von Schnee bedeckten Fläche nahm die des Arktischen Meereises stark ab; doch liegen hierfür halbwegs verlässliche Daten erst seit dem Winter 1979/80 vor. Allerdings hat es solch starke Flächenrückgänge auch in früheren Jahrhunderten immer wieder gegeben; so zur Hochzeit der Wikinger (Grönland-Besiedlung) und letztmalig in den 1930er Jahren. Und momentan scheint der Tiefpunkt durchschritten; ab Mitte der 2000er Jahre verlangsamte sich der Flächenrückgang; in den letzten Wintern gab es sogar eine leichte Zunahme:

Abbildung 2: Entwicklung der im Winter von Meereis bedeckten Fläche in der Arktis b.z.w. der Nordhalbkugel nach den Daten des National Snow and Ice Data Centers (NSIDC).

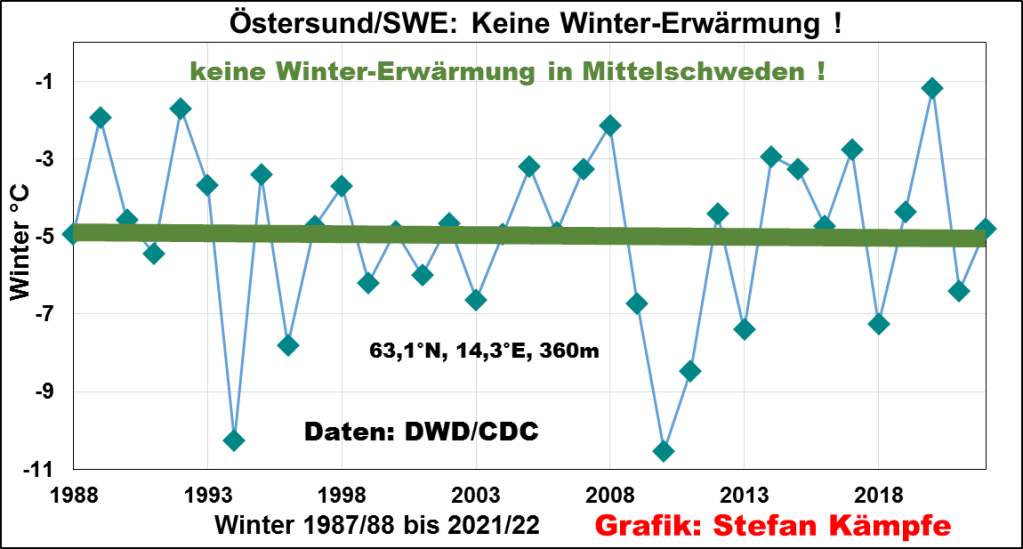

Aber wie lässt sich das unterschiedliche Verhalten der Eis- und Schneebedeckung erklären? Bei der Eisbedeckung spielt die so genannte AMO, die Atlantische Mehrzehnjährige Oszillation, eine zyklisch auftretende Zirkulationsschwankung der Ozeanströmungen im Nordatlantik, welche die Meeresoberflächentemperatur im gesamten, nordatlantischen Becken verändert, eine wesentliche Rolle. In AMO-Warmphasen (wie gegenwärtig) wird mehr Wärme in den Arktischen Ozean eingetragen; die Schneebedeckung der Landmassen besonders östlich des Urals, bleibt davon weitgehend unbeeinflusst. Schauen wir uns mal ein paar Stationen an, welche sich in den letzten Jahrzehnten im Winter nicht erwärmt haben. Wir starten in Mittelschweden, dem Heimatland der Klima-Hysterikerin und mittlerweile Millionärin Greta Thunberg. Östersund, am Ostabhang des Skandinavischen Gebirges, ist Wintersport-Fans als Austragungsort von Biathlon-Wettkämpfen bekannt.

Abbildung 3: In Östersund verliefen der Dezember 2021 zu kalt, Januar/Februar 2022 zu mild; der Gesamtwinter durchschnittlich; und seit 35 Jahren gibt es keinerlei Erwärmungstrend.

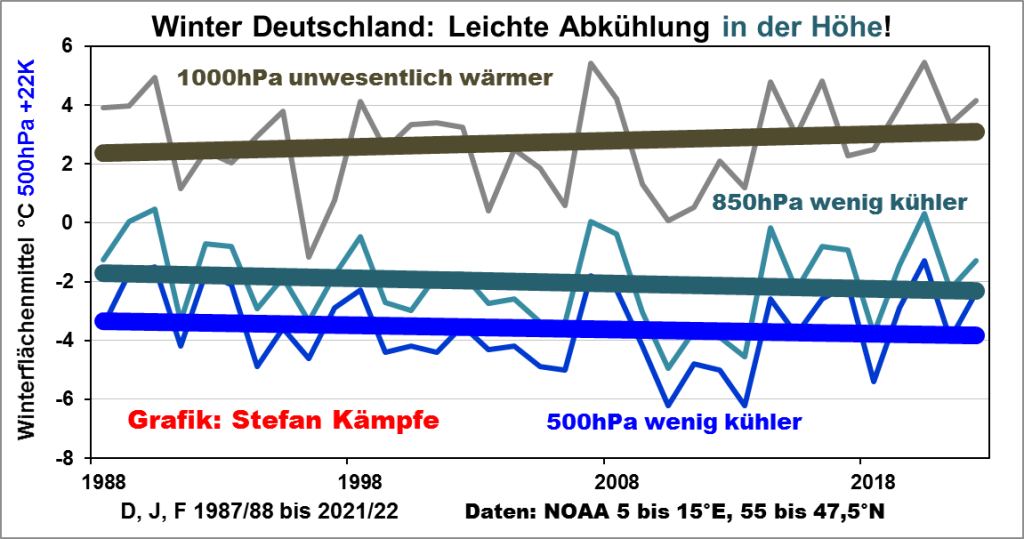

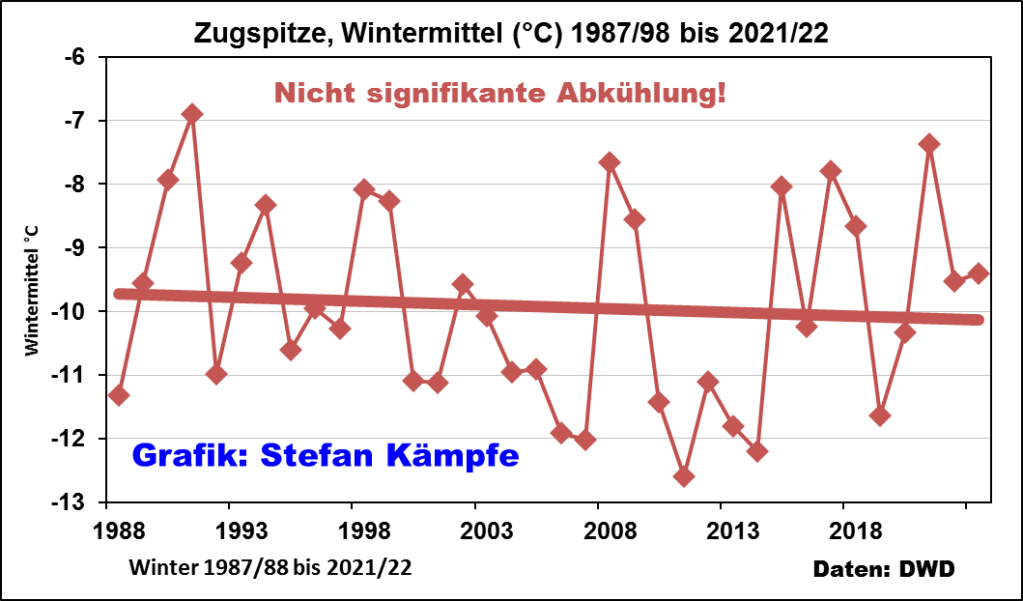

Als nächste Station geht es in die deutsche Heimat, wo sich die Wintertemperatur seit gut 3 Jahrzehnten im Flächenmittel unwesentlich gestiegen ist – doch eben nur in Bodennähe. Auf Deutschlands höchstem Berg, einst ein Geschenk Österreichs, der Zugspitze, kühlten sich die Winter hingegen leicht ab.

Dieses Phänomen der winterlichen Höhen-Abkühlung, besonders im Januar, zeigt sich an allen deutschen Bergstationen ab etwa 1.000 Metern aufwärts. KÄMPFE berichtete darüber ausführlich hier. Die NOAA-Daten für ein Planquadrat, welches ganz Deutschland einschließt, bestätigen diesen leichten winterlichen Höhen-Abkühlungstrend:

Abbildung 5: Flächenmittel der Wintertemperaturen in den drei Höhenschichten 1.000hPa (bodennah), 850hPa (entspricht grob der Höhe der höchsten Mittelgebirgsgipfel so um 1.500 Meter), und 500 hPa (mittlere Troposphäre, grob 5.000 Höhenmeter) für ein Planquadrat, welches ganz Deutschland einschließt, nach den Daten des amerikanischen Wetterdienstes (NOAA). Es zeigen sich eine gegensätzliche Temperaturentwicklung bodennah (Erwärmung) und in den beiden Höhenschichten (Abkühlung); doch keiner der Trends ist signifikant. Weil die Temperaturen im 500-hPa Niveau sehr niedrig sind, wurden sie zwecks besserer Darstellbarkeit um 22 Kelvin (°C) angehoben; der Verlauf und der Trend ändern sich dadurch nicht.

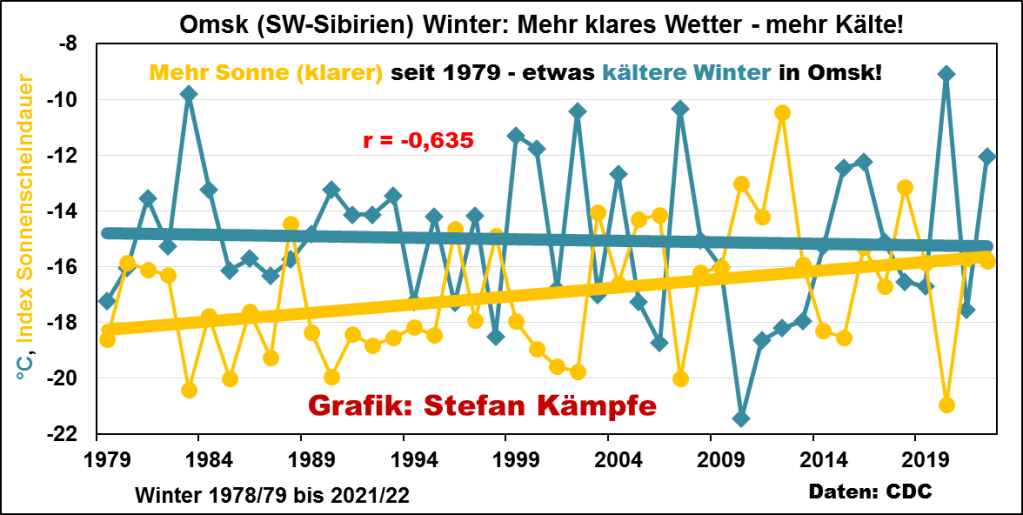

Im sonnigen Südwestsibirien liegt die Großstadt Omsk, für welche sogar als Zugabe die Sonnenscheindauer ermittelt werden konnte. Die Reihe reicht bis in die späten 1970er Jahre zurück:

Abbildung 6: Seit über 40 Jahren leicht kältere Winter in Omsk (Trend nicht signifikant) bei Zunahme der winterlichen Besonnung. Aber die Wintersonne scheint nur kurz und steht zu tief, um nachhaltig zu wärmen. Sonnigen, kurzen Tagen folgen lange, klare Winternächte, in welchen sich die Luft stark abkühlt. Die negative Korrelation ist mit r=-0,635 (entspricht einem Bestimmtheitsmaß von 40%) erstaunlich eng; im Sommer besteht zwischen beiden Messgrößen eine stark positive Korrelation. Umrechnung der Sonnenscheindauer in Indexwerte, um sie besser in einer Grafik darstellen zu können.

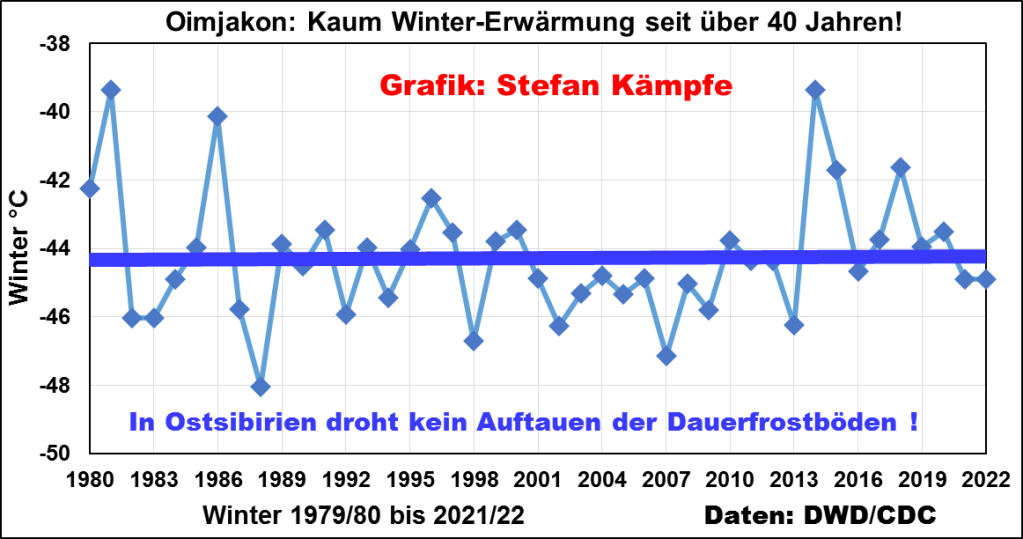

Die Ortschaft Oimjakon (Ostsibirien) gilt als kältester, dauerhaft von Normalbürgern bewohnter Ort der Welt; auch wenn strittig ist, ob die legendären, dort gemessenen minus 71°C korrekt ermittelt wurden. Gerade in den deutschen, grün-tendenziösen Medien wird ja gerne und viel über das angebliche Auftauen der Dauerfrostböden schwadroniert (welches aber meist Baumängeln und/oder Wärmeinsel-Effekten in größeren Siedlungen geschuldet ist); anhand der winterlichen Temperaturentwicklung ist ein baldiges, großflächiges Auftauen Sibiriens wohl eher unwahrscheinlich:

Abbildung 7: In Oimjakon verliefen die zwei letzten Winter mit „kuscheligen“ minus 44,9°C leicht zu kalt; und ein langfristiger Erwärmungstrend fehlt – wie da ein Dauerfrostboden tauen soll, das müssten uns die grün-tendenziösen Angsttrompeter von ARD, ZDF & Co. erst einmal erklären.

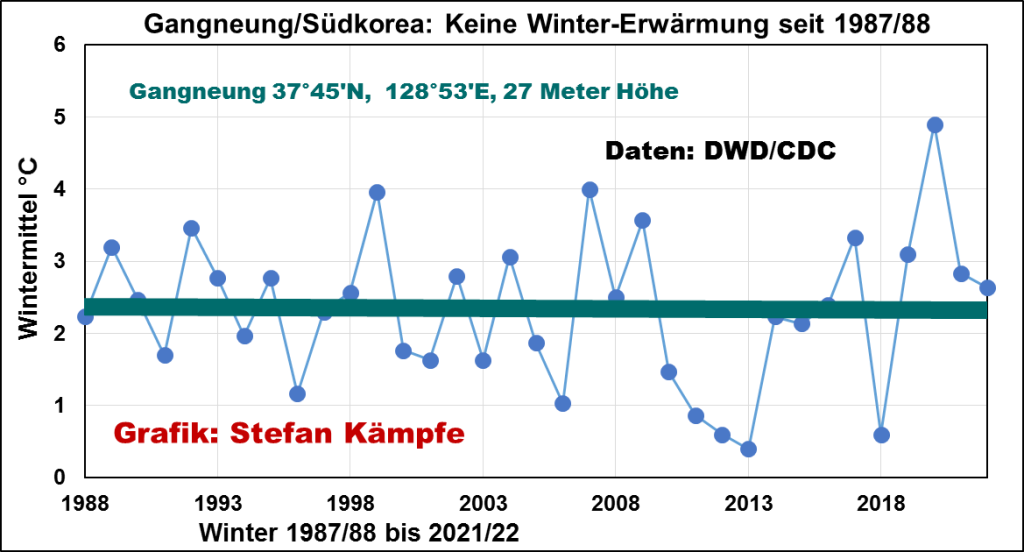

Wir ziehen weiter nach Gangneung/Südkorea, welches vor einigen Jahren Mitausrichter der Winter-Olympiade war.

Abbildung 8: Auch im Süden Koreas fehlt die Winter-Erwärmung; dort sind die Winter wegen der weit südlichen Lage und des Meereseinflusses ähnlich mild wie in Deutschland.

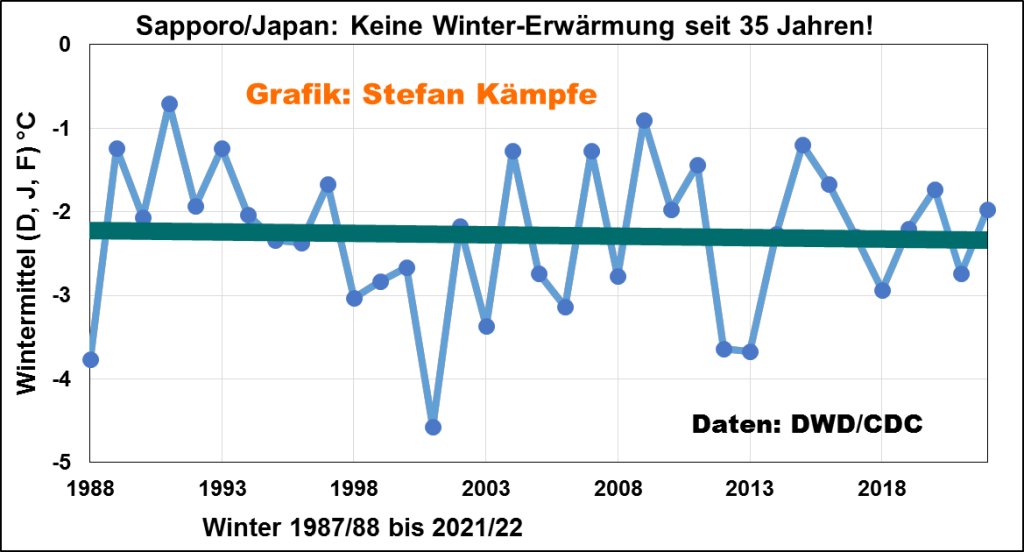

In den 1970er Jahren war auch Sapporo auf der kalten, schneereichen Japanischen Nordinsel Hokkaido einmal Winter-Olymoia-Ort; in diesem Winter war Japan wegen der großen Schneemassen häufig in den Schlagzeilen. Auch dort wurde es in den vergangenen Jahrzehnten nicht wärmer:

Weiter ostwärts über den Pazifik in die USA, aus welchen wegen zahlreicher Kaltlufteinbrüche im abgelaufenen Winter ebenfalls häufig berichtet wurde. Dort findet sich ein schönes Beispiel, wie der Wärmeinseleffekt die winterlichen Temperaturen erhöht, anhand des Stationspaares Dale Enterprise (ländlich) und der nahen Bundeshauptstadt Washington (städtisch):

Abbildung 10: Während sich das großstädtische Washington im Winter leicht erwärmte, blieben die Temperaturen an der ländlichen Station Dale Enterprise unverändert. Für Dale Enterprise reicht die Reihe sehr weit zurück; dort blieben die Wintertemperaturen seit 1880 (hier nicht gezeigt) unverändert.

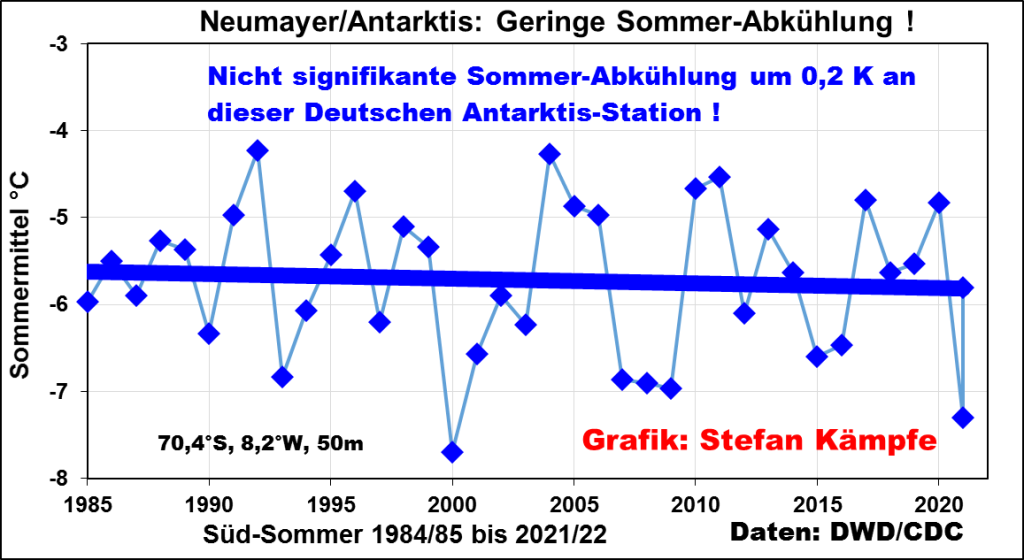

Ganz zum Abschluss machen wir noch einen Ausflug in den Sommer – den auf der Südhalbkugel, welcher dort „unsere“ Wintermonate umfasst und vor wenigen Wochen endete. Dort betreibt Deutschland in der Antarktis die Forschungsstation Neumayer, wo es sich im Winter seit Aufzeichnungsbeginn stark abkühlte – der Winter 2021 war dort der allerkälteste bislang. Doch wie sieht das im Südsommer aus, welcher temperaturmäßig in etwa dem Winter in Osteuropa entspricht?

Abbildung 11: Die Sommer bleiben auch in der Antarktis fast unverändert kalt, der letzte von 2021/22 verlief durchschnittlich. Auch hier müssten uns unsere Deutschen Klima-Angstmacher erklären, wie denn das Eis bei Sommermitteltemperaturen zwischen minus 4 und minus 8°C dauerhaft abschmelzen soll?

Stefan Kämpfe, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Was hier veranschaulicht wird, sind meßtechnisch nachweisbare Fakten. In den betrachteten Regionen werden geringfügige Änderungen festgetellt, Trends kann man dazu noch garnicht sagen. Es sind Temperaturprofile.

Die entscheidende Frage ist aber doch, gibt es einen Einfluß der CO2-Konzentration auf solche Temperaturreihen? Wenn es einen gäbe, müßte der doch weltweit annähernd einheitlich ausfallen, oder? Erkennt man so einen Einfluß? Ich erkenne keinen.

Für mich ergibt das, weder die Beobachtung noch die bekannte Physik können eine stringente Verifikation geben, daß CO2 irgend einen nachweisbaren Einfluß auf die Temperaturentwichlung hat.

Was spricht daher eigentlich dagegen, das Naheliegendste und Logischste anzunehmen, das auch der Hausverstand fordert. Nämlich, die Dynamik der Albedo aufgrund von stochastischen Bewölkungsmustern ist die Ursache all dieser Meßreihen? Und auf die Wolkenstochastik hat CO2 keinen bisher bekannten Einfluß, oder?

Jedenfalls bestätigt keine einzige Meßreihe Absurditäten wie Gegenstrahlungserwärmung oder Ähnliches …

Kämpfe, kämpfe weiter!

Ansonsten wie beim Kältereport, nur diesmal systematisch: Wenig Aufregendes von Klima, außer dass es unsere Klima-Wahn-Politik noch immer nicht begreifen will. Und fortfährt, uns und die Menschheit zu ruinieren – im fortgeschrittenen Klima-Delirium. Potsdämliche Alarmforscher haben einen Papst und eine Klima-Kanzlerin mit Klima-Alarm verdummt, was uns Billionen kostet. Sie werden deshalb mit ihrer Klima-Panikmache jetzt nicht aufhören. Sonst stünden sie, für alle ersichtlich, saudumm da. Am besten jedoch wären die skrupellosen Alarm- und Panikstifter hinter Schloss und Riegel aufgehoben…

MfG

Darum noch einmal: Herzlichen Dank für die Arbeit, Sie sind auf dem richtigen Weg. Bitte weiter so!

ich schließe mich Ihrem Dank ausdrücklich an.

Bitte hier nur unter vollem Klarnamen posten, siehe Regeln.

Preisfrage: Was hatten wir um 1980?? Richtig – den Höhepunkt einer Abkühlungsphase; da ist es keine Kunst, eine Erwärmung zu „konstruieren“. Trotzdem denke auch ich, dass die Winter der Nordhemisphäre etwas wärmer wurden – aus 2 Gründen: Erstens der um 1990 begonnenen AMO-Warmphase, welche den Nordatlantik und dessen weitere Umgebung leicht erwärmt (wozu auch W- und Mitteleuropa zählen). Diese wird aber vermutlich spätestens in den 2030er Jahren enden. Und zweitens gibt es da eine „Klimaschaukel“ zwischen Arktis und Antarktis: Wird Erstere wärmer, kühlt Zweitere ab. An der Neumayer-Station kühlten die Winter seit 1985 um etwa 3 Kelvin ab.

Keiner der „Trends“ – ob nun Erwärmung oder Abkühlung, ist besorgniserregend – dem Klima geht’s prima. So prima, dass, ganz apriltypisch, heuer die 7. Frostnacht an der Station Erfurt/Weimar eintreten wird… .

Eine Angabe der Breitengrade wäre für eine grobe Orientierung noch gut.

In der Antarktis gibt es Stationen, die schon Nähe dem Polarkreis oder bereits außerhalb desselben liegen.

Zugspitze 48°, Omsk 55° (etwa wie Sylt), Oimjakon etwa 63°, Sapporo etwa 43°. In der Antarktis ragt nur ein Zipfel der Antarkt. Halbinsel über den Polarkreis nordwärts.