„Mehr Fortschritt wagen“, lautet das Regierungsmotto. Energiepolitisch droht Rückschritt, auch durch Ignoranz gegenüber den Empfehlungen des IPCC. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit, heißt es. Der Vorwurf, Politiker würden dies nicht tun und Realitäten nicht wahrnehmen, ist schon alt, aber oft richtig.

Als eine deutliche Mehrheit der Bundestagsabgeordneten im Jahr 2011 der Änderung des Atomgesetzes zustimmte und damit der Kernkraft in Deutschland für unabsehbar lange Zeit den Garaus machte, galt es als ausgemacht, dass die Stromlücke auch durch neue, moderne Kohlekraftwerke geschlossen werden sollte. Elf Jahre später soll der Ausstieg erledigt sein. Ob die Einzelheiten gründlich überlegt wurden, darf bezweifelt werden. Die Abschalttermine wurden jeweils zum Ende eines Jahres fixiert, also mitten in den Winter hinein, in die Saison des höchsten Stromverbrauchs. Zudem entfällt nicht nur die Stromproduktion, sondern aus den Kraftwerksstandorten werden Lastsenken, denn für den Abklingbetrieb in der Nachbetriebsphase wird erhebliche Leistung benötigt. Jedes der drei am Ende dieses Jahres abzuschaltenden Kernkraftwerke in Grundremmingen, Grohnde und Brokdorf wird für das Netz nun statt plus 1.400 Megawatt bereitzustellen minus 30 Megawatt benötigen, die woanders entstehen müssen. Diese neuen Verbraucher sind absolut stabil zu beliefern, weil die Nachzerfallswärme aus den Reaktoren sicher abgeführt werden muss.

Zu Einstiegen gibt es nichts Konkretes, von Gaskraftwerken ist die Rede, ohne konkrete Pläne zu haben. Kohlekraftwerke sind inzwischen Teufelszeug. Dabei haben sich die Bedingungen seit 2011 deutlich geändert. Wie war es damals? Soeben hatte es an der japanischen Ostküste einen furchtbaren Tsunami mit folgendem GAU an mehreren Kernkraftwerksblöcken gegeben, in Deutschland befand man sich auf dem Höhepunkt der Solareuphorie und die Dynamik des Zubaus an Wind-, Sonne- und Biomasseanlagen schien unaufhaltsam zu sein. Das Wüstenstromprojekt Desertec war in aller Munde, der Ölpreis war permanent am Steigen. Der „Peak-Oil“ war großes Thema, heute wird kein Termin mehr genannt. Frau Merkel war noch Klimakanzlerin und Obama grüner Präsident. Eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen im Jahr 2020 schienen genau so realistisch wie Glasfaserkabel für alle im selben Jahr. Die Anzahl der Beschäftigten in der Ökoindustrie hatte ihren Höhepunkt erreicht und schien gesichert weiter zu steigen – das Platzen der Solar-Subventionsblase stand dem dann entgegen.

Der WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) lieferte unter Leitung von Professor Schellnhuber den „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“. Alle Technologien zur klimatischen Weltrettung seien vorhanden, so war zu lesen. Allerdings taten sich Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot schwer mit der Umsetzung, zu viel Realität stand im Weg. Nun entdeckt die Ampelregierung die Große Transformation wieder und will statt 2038 schon 2030 die Kohleverstromung beenden. Das Feigenblatt „idealerweise“ steht zwar auch dabei, aber angesichts der permanenten Gedächtnisschwäche des neuen Kanzlers wird dieser Zusatz bald nicht mehr genannt werden.

Im Luftreich des Traums

Wie es gelingen soll, ist im Koalitionsvertrag nicht technologieoffen beschrieben, sondern auf die alten „Erneuerbaren“ Wind und Solar fixiert. Das Ganze wird mit Zahlen unterlegt. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus Ökoquellen kommen, dazu müssten pro Jahr reichlich 2.500 neue Windkraftanlagen ans Netz gehen, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), also an jedem Werktag etwa 11 Stück. Zusätzlich müssten jene Anlagen kapazitär ersetzt werden, die nach dem Auslaufen der Förderung vom Netz gehen. Schon zu Beginn des Jahres 2021 sollten 5.700 Altanlagen aus der Förderung fallen, eine Novelle des Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) wirkte als lebensverlängernde Maßnahme. Ab 2022 werden ein Großteil dieser Anlagen sowie jährlich weitere 2- bis 3.000 außer Betrieb gehen – es sei denn, die gefundenen Kreditermächtigungen werden für die finanzielle Zwangsbeatmung der Veteranen genutzt. Die garantierte Einspeisevergütung verliert allerdings durch die Wirkung der Inflation ihren Charme. Die Erlöse bleiben gleich, Wartungs- und Reparaturkosten steigen. Die Baukosten für Neuanlagen gehen steil in die Höhe.Welche Wirkungen diese gewaltige Zahl von Neubauten auf Rohstoff- und Materialpreise haben wird, ob die Kapazitäten der Hersteller- und Montagefirmen überhaupt ausreichen, ist hingegen nicht Untersuchungsgegenstand der Thinktanks.

22 Rohstoffe gehören inzwischen zur „roten Gruppe“ mit dem größten Versorgungsrisiko, darunter das für die Windkraft wichtige Neodym.

Lange Genehmigungsverfahren und Bürgerwiderstand werden für lange Bauzeiten verantwortlich gemacht, nicht etwa der Realitätsverlust, durch den solche praxisfernen Zubauzahlen als Ziel gesetzt werden. Ähnlich verhält es sich beim Ausbau der Fotovoltaik, wo bis 2030 etwa 142 Gigawatt (GW) Kapazität errichtet werden sollen. Runter gerechnet bedeutet das etwa 39 Millionen Module, von denen arbeitstäglich zu jeder Stunde über 21.000 Stück montiert werden müssten.

Jeder Referent eines Hinterbänklers der Regierungsfraktion hätte im Vorzimmer mit dem Bleistift auf einem Zeitungsrand eine überschlägige Rechnung anstellen und den Entscheidern einen Tipp geben können. Aber Ideologie und klimagerechte Haltung sind die Pfeiler der Ampelregierung und die Hoffnung auf den Eintrag gelber Ratio ist begrenzt. Wie im Verkehr ist die Ampelphase Gelb die Kürzeste und als Fraktion ist sie vor allem mit der Sitzordnung im Bundestag beschäftigt.

Atomausstieg fordert Menschenleben

Die Arbeitsunlust der Ökostromer im bisherigen Jahr 2020 führte zu höherer Stromproduktion aus Kohle, begünstigt auch durch extrem anziehende Gaspreise. Auch der Welt-Steinkohlepreis zog an, die Kosten der heimischen Braunkohle sind indes übersichtlich und langfristig kalkulierbar – es gibt für sie keinen Weltmarkt. Der Wind- und Sonnenschwäche wurde also zwangsläufig durch Kohlekraftwerke begegnet, die künftig auch große Teile des entfallenden Stroms aus Kernkraft werden ersetzen müssen. Folgt man den Berechnungen von Greenpeace, dann fordert der Atomausstieg Menschenleben. Es gäbe jährlich 3.100 vorzeitige Todesfälle durch Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen infolge des Schadstoffausstoßes der Kohlekraftwerke, so die grünen Aktionisten. Der entfallende Kernkraftstrom, dessen Emissionsarmut man zwanghaft zu erwähnen vermeidet, bringt die fossilen Kraftwerke wieder in die Spur – für Wirk- und Blindleistung und für die Netzdienstleistungen. Vor allem torpediert dieses Vorgehen den CO2-Emissionspfad, der von Theoretikern am grünen Tisch als schöne gerade Linie nach unten bis zur Null verläuft. Anstelle der IPCC-Empfehlung zur Nutzung der Kernkraft zu folgen, tut man sogar das Gegenteil und will nun Atom- und Kohlestrom de facto gleichzeitig emissionsfrei ersetzen.Wie bisher in der Geschichte machen die Deutschen jeden Irrtum bis zum bitteren Ende mit. Nicht nur bis um zwölf, sondern bis fünf nach zwölf. Wir sind ein Land, das in seiner Geschichte immer alles besser wusste und von seinem nicht übermäßig großen Boden aus die Welt nach seinem Gusto retten wollte und es auch nun wieder will. Das eigene Territorium vor dem Verfall zu schützen, gelingt indessen nicht. Nicht nur die Brücken sind marode, fast in jedem gesellschaftlichen Bereich droht der Abstieg. Um besser zu werden, müssen wir uns Ziele setzen. Das macht nur Sinn, wenn sie realistisch erreichbar sind, das wäre schon ein Fortschritt.

Der Beitrag erschien zuerst bei TE hier

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Lieber Herr Ing. Hennig, Sie sehen die Realität und den absurden Schwachsinn, den die politischen Funktionäre anrichten, und machen darauf Aufmerksam, danke dafür! Der Schwachsinn der uns präsentiert wird, ist an komplett fehlenden klugen Konzepten nicht zu toppen.

Wären „diese Heijupeis“ mit Intelligenz gesegnet, wären sie nicht in Parteien eingetreten, um sich nach oben zu buckeln und so zu den Trögen zu kriechen, wo sie als „nützliche Idioten“ diversen Investoren zum „legalen Anschein“ verhelfen, Schindluder auf Kosten der Bevölkerung zu betreiben. Und in dieser Angelegenheit spielen die Angestellten in den käuflichen, bzw. uns auf GEZwungenen Medien, also diejenigen mit den „linken Händen“ und noch ärmeren praktischen Talenten, die keine Möbel bauen, Autos reparieren oder zu Wert schöpfenden Berufen Tauglichen, diesen „Taugenichtsen mit Medien-Escort-Job“ mit bunten Parolen, als ob sie auf Droge sind, Bühnen bieten.

Eine sichere Elektrizitätsversorgung den Ingenieuren aus der Hand zu nehmen, ist Sabotage mit ganz bösen Absichten.

Zweifellos ein guter, treffender Artikel! Doch was ist das umwerfend Erstaunliche? Verstand und gute Argumente haben schon lange keine Bedeutung mehr – im Zeitalter der grünen „Klima-Weltrettung“ durch die Vorreiter. Mehrheitlich grüne Journalisten nennen es „Klima-Kompetenz“, die sie bei den Grünen verorten. Und grüne Medien indoktrinieren die Wähler rund um die Uhr mit der „korrekten“ grünen Klima- Sicht. Mit dem Schädling Mensch als großes Schreckgespenst – das grüne deutsche „Erfolgsmodell“, das auf beispielloser Inkompetenz beruht. Und uns sehr wahrscheinlich ruinieren wird…

Laut T-Online

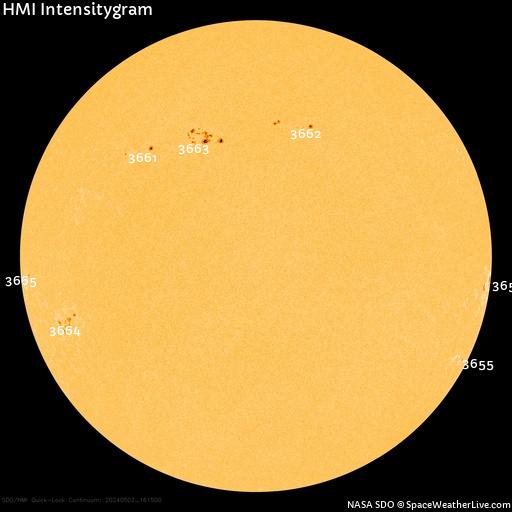

Diesmal kein Klima sondern echt :

Ein Wetterphänomen trifft auf Deutschland – mit Folgen.

Die träumen , mit offenen Augen !