Auf den Schweizer Strassen sind immer mehr Elektrofahrzeuge unterwegs, die beim Laden viel Energie benötigen. Deshalb drohen lokale Blackouts im Stromnetz. Nun wollen die Netzbetreiber den Strombezug durch E-Mobil- Fahrer beschränken. (Stromknappheit Teil 3)

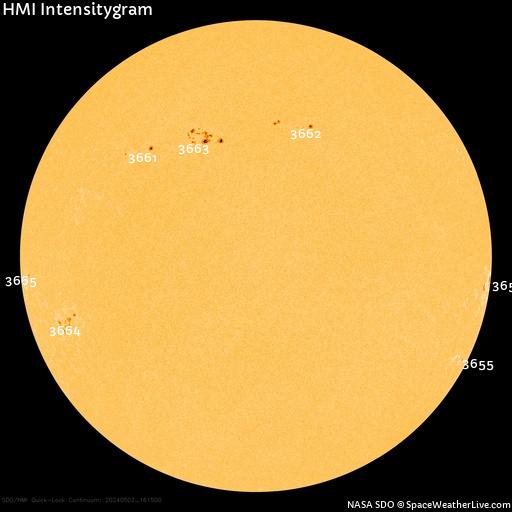

Der Strombedarf wird in Zukunft wohl deutlich steigen. Sowohl in der Schweiz wie auch in anderen Ländern benötigen Elektrofahrzeuge, aber auch Wärmepumpen und digitale Geräte zusätzliche Energie. Gleichzeitig wird das Stromangebot immer wie flatterhafter: Wind- und Schwankungen im Stromnetz führt.× Solarkraftwerke produzieren nur dann, wenn es das Wetter zulässt, was zunehmend zu Schwankungen im Netz führt.

Deutschland erlebte am 14. August eine kritische Situation im Netz, die nur mit der Abkoppelung einiger Industriebetriebe bewältigt werden konnte (siehe hier). Darüber hinaus wälzt die Koalitionsregierung Pläne, um auch Privathaushalten den Bezug von Elektrizität limitieren zu können. Gemäss einem internen Bericht des Wirtschaftsministeriums soll den Besitzern von Elektroautos und Wärmepumpen kurzerhand der Strom abgestellt werden, wenn die Produktion nicht mehr mit dem Verbrauch Schritt halten kann.

Kalifornien ist auf Dieselgeneratoren angewiesen

Immer wieder knapp wird der Strom auch in Kalifornien. Der US-Bundesstaat hat in den letzten Jahren zahlreiche Gaskraftwerke abgeschaltet und durch unzuverlässige Windräder und Solarpanels ersetzt. Im Juni musste Kalifornien zweimal einen sogenannten «FlexAlert» ausrufen und die Bevölkerung auffordern, Elektrofahrzeuge und digitale Geräte nicht in den Abendstunden zu laden, wenn Stromknappheit drohte. Mit preislichen Anreizen versuchten die Behörden, die Strombezüger dazu zu bringen, nicht zu den heiklen Zeiten ihr Geschirr zu spülen und ihre Wäsche zu waschen. Mittlerweile sieht Kalifornien sogar den Einsatz von Dieselgeneratoren vor, um Blackouts zu verhindern (siehe hier)

Und wie ist es in der Schweiz? Das Land hat noch immer eine vergleichsweise stabile Stromversorgung, denn vorläufig sind vier von ursprünglich fünf Atomkraftwerken noch am Netz. Zudem spielen Wind- und Sonnenenergie erst eine untergeordnete Rolle. Aber auch in der Schweiz ist in den nächsten Jahren mit einer steigenden Stromnachfrage zu rechnen.

4,2 Prozent aller Neuwagen sind elektrisch

Vor allem die Elektrifizierung des Verkehrs führt zu einem höheren Bedarf. 2019 waren auf den Schweizer Strassen 0,93 Prozent aller Autos mit Strom unterwegs. 2015 hatte dieser Anteil erst 0,17 Prozent betragen. Bei den Neuzulassungen machten die E-Mobile im letzten Jahr bereits 4,2 Prozent aller Neuwagen aus. Wenn aber viele Leute gleichzeitig ihre elektrischen Fahrzeugen laden wollen, zum Beispiel in den Abendstunden, kann das die Kapazitäten des Stromnetzes überfordern. Denn ein Elektrofahrzeug braucht viel Energie, wenn es am Netz hängt.

«Wir müssen eingreifen, damit es keinen Blackout gibt.»

Patrick Bader, Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Offenbar sind die Probleme in der Schweiz schon so gross, dass sich die Netzbetreiber und Stromproduzenten zu Massnahmen gezwungen sehen. Konkret soll der Bezug von Strom zum Laden von Elektrofahrzeugen zu bestimmten Zeiten eingeschränkt werden. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) hat sich mit seinen Partnerverbänden in Deutschland, Österreich und Tschechien abgesprochen, um die technischen Voraussetzungen für eine Beschränkung zu schaffen. «Wir müssen eingreifen, damit es keinen Blackout gibt», begründete Patrick Bader vom VSE den Schritt gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin «Focus».

Absprache mit anderen europäischen Ländern

Claudia Egli, Sprecherin des VSE, versucht, den Ball falsch zu halten. Es gehe nicht um die Rationierung von Strom, «sondern darum, in seltenen Konstellationen eine Netzüberlastung verhindern zu können», schreibt sie. Erstes Ziel sei es, die Verbraucher wenn immer möglich mit Tarifanreizen zu einer optimalen Nutzung der Netze zu bewegen. «Wenn aber der sehr seltene Fall eintritt, dass eine Überlastung droht, muss der Netzbetreiber ausnahmsweise direkt eingreifen können und beispielsweise sämtliche Ladestationen in einem Netzgebiet temporär um 50 Prozent drosseln», so Egli.

Künftig müssen sich E-Mobil-Besitzer unter Umständen also gedulden, wenn sie ihr Fahrzeug laden wollen. Der VSE hat zusammen mit seinen Partnerorganisationen in den erwähnten Ländern eine technische Schnittstelle definiert, über die Ladestationen künftig verfügen müssen, um eine× Zulassung zu erhalten. «Über diese Schnittstelle kann der Netzbetreiber der Ladestation mitteilen, dass sie den Ladestrom innert einer bestimmten Zeit reduzieren muss», schreibt Claudia Egli. Das angeschlossene Fahrzeug könne den Ladevorgang dann kontrolliert herunterfahren und diesen später neu starten. Verpflichtend soll die neue Schnittstelle ab Anfang 2022 sein.

Laststeuerung gegen lokale Überlastung

Der Bund bestätigt die Massnahmen. Marianne Zünd, Geschäftsleitungsmitglied beim Bundesamt für Energie, schreibt von «temporärer Leistungsbegrenzungen zur Netzentlastung». Bei dieser «Laststeuerung» gehe es um das Verhindern einer lokalen Überlastung, nicht eines flächendeckenden Blackouts. «In Tiefgaragen kann ein Lastmanagement sicherstellen, dass die Hausanschlüsse nicht überlastet werden», so Zünd.

Sie weist darauf hin, dass Laststeuerung in der Schweiz nichts Neues sei. So könne schon heute über Rundsteuersignale sichergestellt werden, dass zur Mittagszeit, wenn alle am Kochen sind, die Waschmaschinen nicht laufen. «Ähnlich können auch Wärmepumpen oder Boiler gesteuert werden.»

Wie auch immer: Die Schweizer Stromkonsumenten müssen sich in Zukunft vermehrt auf Momente einstellen, in denen es keinen «Pfuus» gibt, wenn sie «Pfuus» haben wollen.

Der Beitrag erschien zuerst im Schweizer Nebelspalter hier

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Nebenbei….

Das die Waschmaschinen zwischen 11 und 13.30 nicht liefen, das war in der Schweiz schon vor 40 Jahren so.

Kochen und waschen ging nicht zusammen……

Ein Kollege von mir hat sein Häuschen mit PV ausgerüstet……. Kosten 30`ooo Franken.

Einen Schwedenofen hat er nicht….. dessen Kosten von 3000 Franken waren ihm zu teuer.

Aber so ein Schweden Ofen würde einen Stromausfall im Winter nahezu perfekt ausgleichen.

Heizen und Kochen……. und es schafft Atmosphäre

Etwas was die PV nicht kann……… auch mit der teuersten Batterie nicht.

3 Kubikmeter Holz im Garten sind aber kein Problem und das Reicht 3 Monate.

Ich habe früher in einem Appenzeller-Häuschen gewohnt, ohne Isolation.

Wir brauchten pro Jahr 10 Ster Holz. aber nur für die untere Etage. Dazu muss ich aber sagen, meine Eltern waren ja auch den ganzen Tag zu Hause da schon lange pensioniert, es wurde auch am Tag geheizt.

„Darüber hinaus wälzt die Koalitionsregierung Pläne, um auch Privathaushalten den Bezug von Elektrizität limitieren zu können.“

Dann sollten sich die Damen und Herren aber beeilen, sonst sind die ersten brownouts noch ungesetzlich.

Hurra, hurra,

es lebe die private PV-Anlage die haut jeden Tag den Akku vom E-Auto voll.

Beschränkungen für den Netzstrombezug ja aber nur für die andern, für die ohne eigenen PV-Strom.

Das passt genau in das EuGH-Urteil C-718/18 für die deutsche Energiewirtschaft diejenigen die sich nur auf Netzstrom verlassen sind die dummen.

Die Zeiten für privaten PV-Strom werden immer besser.

Und klar, zusätzlich die eigene Milchkuh, Schweinestall und Metzgerei im Haus, damit der Ritt zurück ins Mittelalter so richtig Spaß macht! Doch autark sind die Klima-Spinner dann noch lange nicht und schmarotzen weiter auf Kosten der Allgemeinheit. Und glauben noch, dass sie rechnen können, wie halt kaufmännisch Unbedarfte so rechnen. Außerdem, wenn man Langstrecke fährt, dann packt ein grüner Klima-Verwirrter sein Solardach einfach in den Anhänger, um es mitzunehmen, auch wenn ein E-Mobil keine Anhänger ziehen kann. Aber ok, ein grüne Deppenpolitik will es so und fördert den Blödsinn auf unser aller Kosten…

Tja, Herr Ulrich. die PV Verteidiger regieren wie die Covidioten.

Ohne Subventionen gäbe es kaum eine PV. Der steuerzahlen hilft den Hausbauern sich höher verschulden zu können um die PV zu finanzieren.

In Teufen wo ich lange wohnte, kostet der Meter Bauland oft 1000 Franken, an guten lagen können es aber auch 2000 sein. Aber auch die bekommen Geld für die PV.

Die Vovidioten machen das selbe….. sie Kommentieren massivst gegen Ivermectin, betiteln es als Pferdemedikament, als Wurmpille usw. Ja man spricht von Todesfällen wegen Ivermectin …….. nachdem es Milliarden mal am Menschen eingesetzt wurde.

Impf-Todesfälle sind in der Schweiz nirgends ein Thea ausser bei den rechten Verschwörern.

Dabei finden ich auf dem folgenden Telegrammkanal tausende Meldungen.

Telegram: Contact @Impfschaden_Corona_Schweiz

Ein Kund starb Minuten nach der Impfung, eine 17 Jährige ist über Nacht erblindet.

Viele Schlaganfälle, Gesichtslähmungen, Infarkte usw.

Schweizer Kind stirbt an Covid-Impfung – Swiss Policy Research (swprs.org)

Und hier endlich mal was zum Thema Masken…..

Sind Gesichtsmasken wirksam? Die Beweise. – Schweizer Politikforschung (swprs.org)

Das Problem ist aber, dass die meisten Deutschen Mieter sind und keine eigene PV-Anlage haben. Weiterhin soll das Bauen von Einfamilienhäusern limitiert oder verboten werden, also wieder keine PV-Anlagen. Die werden dann nur von den Investoren aufs Dach gesetzt, und wieder Umverteilung von unten nach oben.

Hoemann….. richtig, das hindert die Politik aber nicht daran …….diese Mieter zu Geldgebern der PV Anlagen zu machen….(((-:

… danke Herr Marius.Frank

— zeigt doch ihre Ansicht, Menschen, die sich eben nicht eine Photovoltaik-Anlage privat leisten können — als Dumme zu bezeichnen — wes Geistes Kinde Sie sind.

Doch außerdem in meinem engsten Familienkreis wird Photovoltaik betrieben jedoch nicht zum Autoaufladen, weil die Apparatur dazu zu teuer ist, und weil der Strom von 3 kW —des Mittags— nicht reichen würde, weil, es muss ja auch noch gekocht werden und die Akkus für die Nacht geladen werden. Alles in allem war die Anlage nur eine Investition in die 0,5 € Bepreisung des PV-Strom.

Ihre Rechnung mit Autoaufladen ist also nur Augenwischerei, denn tagsüber ist das Efahrzeug meiner Angehörigen in Gebrauch und sie laden es Nachts — na über welchen Strm wohl!

Ja Frank…. die Zeiten für PV werden immer besser.

Vor allem im Winter, bei Regen, Nachts und an grauen Tagen…..

Sie sind wirklich ein Praktiker…… (((-:

Ach ja, und wann Arbeiten Sie ……… Nachts…..?

Und, kommt noch dazu…… wann werden die das subventionieren dieser Anlagen beenden müssen ?

Nachtrag….

Heute am 09.09.2021 ist in St. Gallen ein bedeckter Tag.

Leistung der PV. 2 %.

Gestern war es den ganzen Tag sonnig mit etwas Wolkenbildung. Die Leistung der 70Kw-Peak Anlage war zu gering um einen Tesla normal laden zu können.

Ich werde mal das Diagramm fotografieren.

Franki, besuchen sie mal die Million Haushalte, denen der Strom abgeschaltet wurde, da sie ihre Rechnung nicht bezahlen konnten und erzählen Sie Ihnen, dass Ihr Strom kostenlos ist. Ich fürchte es wird hart, da die betroffenen wissen, wem sie die Preise zu verdanken haben.

Sie irren auch, dass Ihre PV-Anlage ihre Batterien füllt. Sie haben nur gleichmäßig den Strom, den Sie benötigen, da die Stromwirtschaft per EEG verpflichtet ist, bei bestem Wetter mit PV-Strom-Überfluss ihren überflüssigen Strom zu guten Preisen abzunehmen (um in den Niederlanden oder woanders kostenlos oder mit Strafgeld zu entsorgen), und bei fehlender Leistung Ihren Haushalt mit billigen Strom zu versorgen. Damit kommen Sie in der Summe längere Zeit auf 0,0 und können sich einbilden, sie sind stromunabhängig. Ohne Netz hätten sie nie Strom. Die Differenzen zahle ich und die, die häufig im Dunklen sitzen.

Wenn das Urteil des EGH wirklich so umgesetzt wird, dann ist Ihre Feier zu Ende. Dann müssen Sie, wenn Sie Strom verkaufen, immer verkaufen, nicht nur wenn sie zu viel haben. Also dass machen, was heute die Netzbetreiber machen, also nachts teuren Strom kaufen und zum normalen Preis wie tags verkaufen (dann zahlen sie die Differenz selber, nicht ich), oder zu Spitzenzeiten ihren überflüssigen Strom selbst entsorgen. Habe dazu einen Tipp: ein Dorf im Norden (Namen vergessen) hat sich eine Windmühle geleistet und wollte nicht die Entsorgung unterstützen, also baute man einen riesigen Tauchsieder und wärmte damit das Wasser der Kläranlage, nur um den Strom los zu werden!

Viel Spaß

Ihr PV Strom im Winterhalbjahr reicht nicht zum Eier kochen, geschweige denn um ein E-Auto zu laden. Das kommt davon wenn man zu dumm ist Leistung und Energie zu verstehen. Dumm, dümmer, öko. Wir schaffen das.