Eine aktuelle Buchbesprechung

von Edgar L. Gärtner

Burghart Schmidt hat bis 2008 über 30 Jahre lang das Forschungslabor für Dendrochronologie und Dendro-Klimatologie am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln geleitet. Zusammen mit dem bekannten Technik-Journalisten Holger Douglas hat er nun im Stuttgarter Neusatz-Verlag einen gut ausgestatteten Bildband veröffentlicht, in dem er seine zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Instituten erzielten Forschungsergebnisse veröffentlicht. Diese bestätigen die meisten Erkenntnisse anderer Natur- und Kulturwissenschaftler über die Entwicklung des europäischen Klimas in den letzten 10.000 Jahren und erlauben darüber hinaus einen globalen Vergleich der Ergebnisse physikalischer und biologischer Datierungsmethoden.

Die heutige Großstadt Köln entstand linksrheinisch auf dem Platz des Oppidum Ubiorum, das heißt auf dem Gebiet des Germanenstammes der Ubier. Sie erhielt im Jahre 50 n.Chr. die Stadtrechte und nannte sich fürderhin Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA). Die Stadtgründung fiel in die Zeit eines starken demografischen Wachstums – vor allem durch den Zuzug von Siedlern aus dem Süden, der durch ein mildes Klima begünstigt wurde. Die florierende Großstadt Köln erwies sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit seinen Tiefbau-Großbaustellen für die Errichtung einer unterirdischen Nord-Süd-Verbindung, der Philharmonie und des Walraff-Richartz-Museums als beinahe ideales Versuchsfeld für den Einsatz der Dendrochronologie für die Erforschung der Klima- und Kulturentwicklung in den letzten Jahrtausenden. Dabei nutzen die Forscher die bekannte Tatsache, dass die Breite der Jahrringe mit dem Wetter schwankt. Mithilfe von Referenz-Jahrring-Sequenzen konnten die Forscher das genaue Jahr des Baus einer Hafenanlage zwischen dem Rheinufer und der vorgelagerten Insel sowie die geografische Herkunft der dort für die Errichtung von Spundwänden benutzten Eichenstämme ermitteln.

Im Jahre 89 n.Chr. erhielt die CCAA den Status der Provinzhauptstadt Niedergermaniens. Dadurch verwandelte sich das Rheinufer in eine Großbaustelle. Der Bau einer vier Kilometer langen Stadtmauer aus Stein und Beton wurde in Angriff genommen. Die dabei verwendeten langen Tannen-Schalbretter blieben im feuchten Boden und überdauerten dort zwei Jahrtausende. So konnte deren genaues Alter und Herkunft beim Bau der Philharmonie und der U-Bahn mithilfe der Dendrochronologie bestimmt werden. Das Einrammen der Pfähle für den Bau einer Stützmauer, einer Brücke zur Insel und die Anlage einer Mole aus Eichenpfählen konnte nur bei Niedrigwasser durchgeführt werden. Das war im Jahr 49 der Fall, als Germanien offenbar einen „Jahrhundertsommer“ erlebte. Deshalb begannen die Arbeiten, die im Bauboom von 89 gipfelten, schon in diesem Jahr. Insgesamt brauchten die römischen Baumeister für die urbanistischen Projekte des Jahres 89 etwa 2.500 mächtige Traubeneichen aus dem Bergischen Land und anderen deutschen Mittelgebirgen bzw. 1.000 Tannen aus dem Schwarzwald. Die Baumstämme wurden mithilfe von Plattboden-Lastkähnen (Prahms) auf dem Rhein transportiert oder geflößt. Eine vollständig erhaltene Prahm von 23 Metern Länge wurde auf dem Grund der Fahrrinne zwischen der Insel und der Stadt ausgegraben.

Die Bäume wachsen am besten in feucht-warmem Klima und erheblich schlechter bei Kälte oder trockener Hitze. Deshalb kann die Jahrring-Breite kein direkter Indikator für die Entwicklung der Durchschnittstemperatur eines Standortes sein. Am leichtesten fällt die Altersbestimmung von Baumscheiben in Perioden mit relativ stabilem Klima. Das war offenbar in den Jahrzehnten um Christi Geburt der Fall. Schwieriger wurde es zwischen den Jahren 200 und 400 n. Chr., als eine Klimaverschlechterung vermutlich zu ersten Barbaren-Einfällen ins Römerreich führte. Und es stellte sich heraus, dass es auch in der vorchristlichen Zeit Perioden mit sehr wechselhaftem Klima gab, in denen Versuche der Altersbestimmung allein nach der Baumringbreite keine befriedigenden Antworten liefern konnten.

Zum Glück steht den Forschern seit dem Jahre 1952 die vom amerikanischen Chemie-Nobelpreisgewinner Willard Frank Libby entwickelte alternative Methode der Altersbestimmung mithilfe des instabilen Kohlenstoff-Isotops C14 zur Verfügung. Normalerweise liegt in der Atmosphäre nur eines von einer Billion Kohlenstoff-Atomen als C14 -Isotop vor. Die Halbwertszeit von C14 beträgt 5570 Jahre. So lässt sich das Verhältnis von C14 zu normalen Kohlenstoff-Atomen (C12) in abgestorbener organischer Substanz für deren Altersbestimmung nutzen. Deshalb wurde die C14-Bestimmung zu einer eminent wichtigen Methode der Geschichtswissenschaft. Infolge dessen musste der Beginn der Jungsteinzeit um mindestens 800 Jahre weiter in die Vergangenheit gelegt werden.

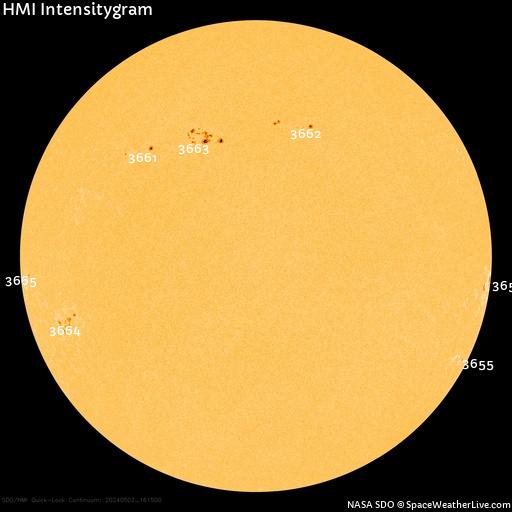

Seit den 1980er Jahren sind die allermeisten der damit befassten Forscher überzeugt, dass die C14-Kurven und die Baumringmuster verschiedenster Standorte die Entwicklung der Sonnenaktivität widerspiegeln. Bei schwacher Sonnenaktivität (ablesbar an der geringen Zahl oder dem völligen Fehlen von Sonnenflecken) steigt der C14-Anteil. Pionierarbeit leistete dabei der kalifornische Physiker Hans Suess. Dieser hatte den Vorteil, dass er seine Baumring- und C14-Kurven an über 2000-jährigen lebenden Mammutbäumen eichen konnte. Burghart Schmidt, der Autor des vorliegenden Bildbandes, entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Physiker Wolfgang Gruhle mithilfe von Korrelationsberechnungen im gleitenden Zeitfenster einen Homogenitäts-Index (HG-Index), der sich besser für die Aufdeckung des Einflusses von Schwankungen der Sonnenaktivität auf die Niederschlagsneigung und das Baumwachstum eignet als die alleinige Untersuchung der Jahrringe. Die Fachwelt spricht von einem „Schmidt-Gruhle-Effekt“.

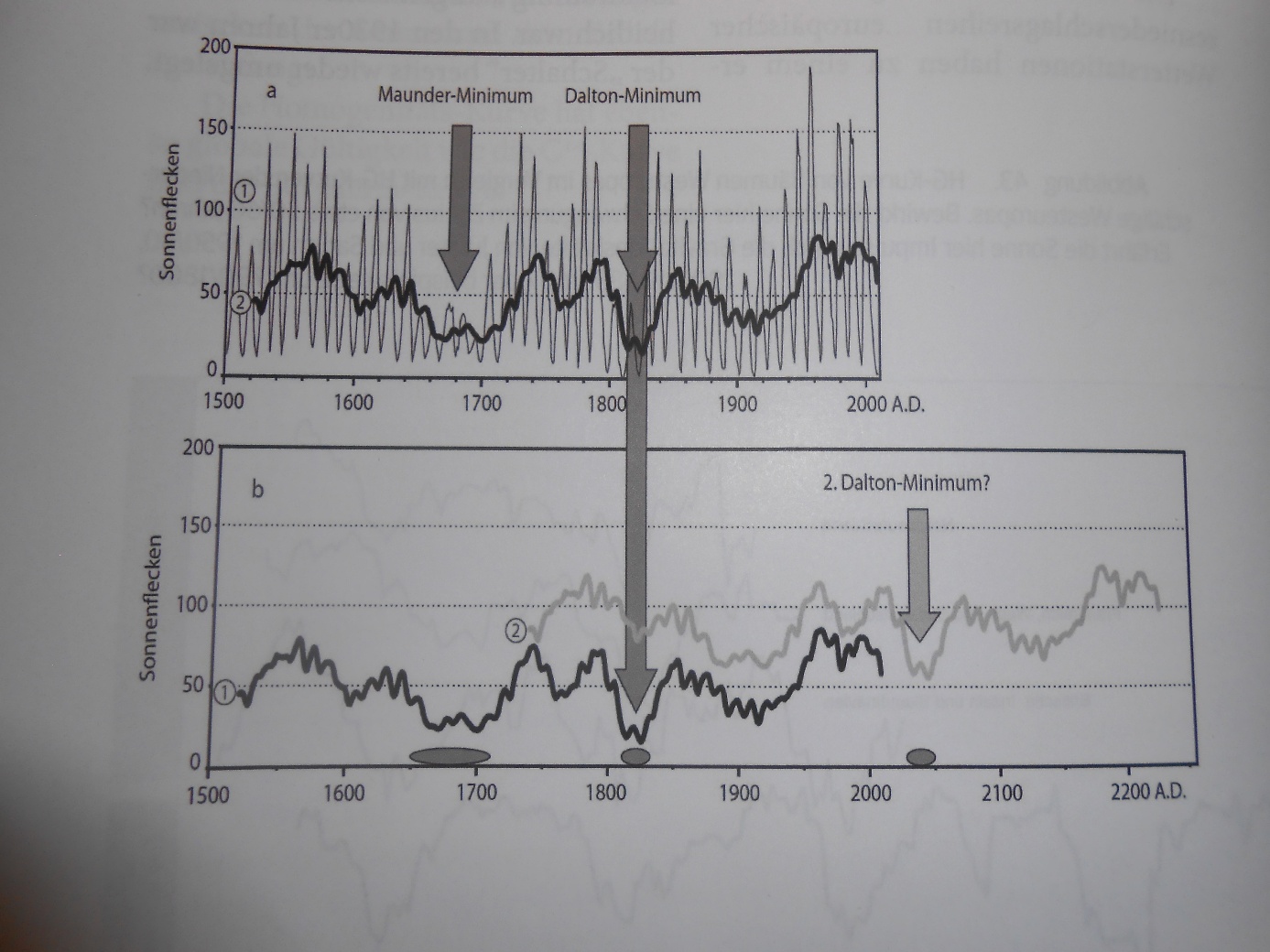

Das gleitende Mittel der Sonnenfleckenzahl zwischen den Jahren 1500 und 2000 (Abbildung oben) stimmt gut mit den bekannten Effekten des Maunder-Minimums (1645 bis 1715) und des Dalton-Minimums (1790 bis 1830) der Sonnenaktivität überein und legt die Existenz eines Zyklus zwischen 50 und 70 Jahren nahe. Verlängert man die Kurve um die 210 Jahre des bekannten Suess-DeVries-Zyklus (siehe die untere Abbildung), dann müsste das nächste Dalton- Minimum zwischen 2030 und 2050 eintreten.

Überflüssig, darauf hinzuweisen, dass der Bildband eindrucksvoll die Forschungsergebnisse unserer Freunde Henrik Svensmark, Nicola Scafetta, Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning und Horst Lüdecke bestätigt. Burghart schätzt, dass die Klimaentwicklung zu über 80 Prozent von den Zyklen der Sonne abhängig ist.

Burghart Schmidt und Holger Douglas: 3000 Jahre Klima-Achterbahn. CO2 ist nur Sündenbock. Neusatz-Verlag, Stuttgart 2025. 126 Seiten. ISBN-13: 978-3-948090-07-4. info@neusatzverlag.de

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Zunächst, ohne dem Radiokohlenstoff zu nahe treten zu wollen, ist dessen Halbwertszeit wohl eher 5730 +- 40 Jahre, nicht die angegebenen 5570. Das nur als erste Nebenbemerkung.

Dann ist wohl auch eine anerkennenswerte Tatsache, daß die Vergleichbarkeit der 14C-Konzentration und der aus anderen Quellen abgeleiteten Sonnenaktivität dadurch erschwert wird, daß seit ca. 17 Jahrhundert durch verstärkte Nutzung von Kohle die Biosphäre zusätzlich mit fossilem, also 14C-armen Kohlenstoff angereichert wird und seit ca. 1950 durch insb. die H-Bomben-Tests mit zusätzlichem 14C. Das macht auch die Radiokarbondatierung seit dieser Zeit deutlich problematischer; ein Effekt, auf den wir regelmäßig beim Einliefern neuer, archäologischer Proben hinweisen müssen. Letztlich schließt das den Vergleich der unterschiedlichen Verläufe (Sonnenaktivität vs. 14C-Konzentration) nicht aus (im Gegenteil: sowohl der Anteil der Kohlenutzung als auch der H-Bomben-Kontamination ließe sich daraus mglw. besser beziffern, ggf. mit positiver Rückwirkung auf die 14C-Datierung selbst). Das als zweite Bemerkung.

Ein recht lesenswerter Artikel — macht neugierig auf das Buch…

Danke Herr Brauer. Ich stimme Ihnen zu: Es gibt keine perfekte Methode der Altersbestimmung. Durch die Kombination verschiedener Methoden, wo auch die im Buch erwähnte Verfolgung der Beryllium-Konzentration von Fundobjekten gehört, versuchen die Forscher das Alter einigermaßen realistisch einzuschätzen. Deshalb die Angabe einer +/–Toleranz hinter den vermuteten Jahreszahlen. Zusätzlich gibt es bei jüngeren Objekten die Möglichkeit, schriftliche Dokumente zu Rate zu ziehen.

Spannbeton ist seit dem Bruch der Carolabrücke in Dresden gewissermaßen in aller Munde. Bruch von Spannstahl

Nur eine kurze Anmerkung zu diesem Statement: „… Der Bau einer vier Kilometer langen Stadtmauer aus Stein und Beton wurde in Angriff genommen. Die dabei verwendeten langen Tannen-Schalbretter…“. Meines Erachtens wurde Beton seit ca. 1950 verwendet.

Beton wurde schon von den Römern erfunden und galt als Staatsgeheimnis?

Damals wurde der Beton mit Vulkanasche gemischt, welche dem beton eine besondere Fähigkeit verlieh.

„Die Kuppel des Pantheons ist der bemerkenswerteste Teil des Gebäudes. Mit einem Innendurchmesser von 43,44 m ist sie bis heute das Größte, das jemals aus unbewehrtem Beton gebaut wurde.“

Im Meerwasser wird der „römische“ Beton immer wiederstandsfähiger.

Und die „modernen“ Betonnormen wurden bereits 1877 eingeführt.

Verwechseln Sie nicht Beton und Stahlbeton.

Also bitte erst informieren!

https://www.beton.org/betonbau/beton-und-bautechnik/beton-bautechnik/geschichte-des-betons/

Schon die Römer erkannten, dass die Zugabe von bestimmten Vulkanaschen bewirkt, dass der Mörtel auch unter Wasser abbindet, man auf diese Weise also die Fundamente für Brückenpfeiler mauern kann, womit sie den Zement (Beton) erfanden. Diese Asche baute man vorzugsweise bei Pozzuoli ab, welches in den Phlegräischen Feldern gelegen ist, eine vulkanisch aktive Zone 20 km westlich des Vesuvs. Die Besonderheit der „Puzzolane“ besteht darin, dass sie Silikate enthalten, welche mit Wasser zu Calciumsilikathydrat reagieren. Die allgemeine Formel lautet:

X Ca(OH)2 + y SiO2 + z H2O → x CaO • y SiO2 • (x + z) H2O

Nein. Es ist absolut sicher, dass die Römer viel mit Beton gebaut haben. Das kann man leicht nachprüfen, denn viele dieser Bauwerke wie z.B. Hafenanlagen am Mittelmeer existieren noch heute. Die Ursache der langen Haltbarkeit dieses Betons wurde erforscht. Populärwissenschaftliche Magazine haben darüber ausführlich berichtet. Als ausschlaggebend für die lange Haltbarkeit des römischen Betons gilt die Verwendung von Vulkanasche.

Das ist doch zwischenzeitlich aktueller Stand in der Materialforschung, oder irre ich mich?

Den Beton haben die Römer erfunden. Er unterscheidet sich vom heutigen durch andere Bestandteile. Zum Beispiel Vulkansche. Er ist aber nicht schlechter. Er schließt sogar Risse selbstständig. Die Kuppel des Pantheons sitzt heute noch sicher auf ihrem Fundament. In Dresden ist eine Brücke nach 50 Jahren eingebrochen. Wir wissen heute so viel, weil unsere Altforderen intelligent und auf Zack waren.

Das Problem mit heutigem Beton ist das man durch chemische Beimischungen die Resistanz des Betons mit weniger Ziment erhöht.

Nur heisst Resistanz nicht langlebigkeit.

Das Empire State Building steht noch und zerbröselt nicht wie heutige Brücken.

Ausserdem geht Ziment/Beton mit Baustahl eine chemische Reaktion ein, welche das Rosten verhindert.

Weniger Ziment = weniger chemische Reaktion = weniger Rostschutz.

„Der alkalische Zement (pH 13,5) oxidiert eingebettete Stahlstäbe und bildet eine chemisch und elektrisch inaktive Schicht (passiver Film) aus Eisenoxid. Die Korrosion der Bewehrungsstahlstäbe wird eingeleitet und bildet eine inaktive dünne Schicht, die beim Eintauchen in Karbonat-, Chlorid- oder Sulfatlösungen aufbrechen kann.“

Keine Ahnung, warum sie mir diesen Sermon erzählen. Ich brauche keine Lehrstunde über Zement und bin nicht blöd. Aber in der DDR war alles, was mit Bauen zu tun hatte, rar, und es wurde bis ans Limit eingespart. Auch beim Zement. Das Ergebnis sehen heute.

Aus so gut wie allen Analysen der erdhistorischen Entwicklungen gehen mindestens 2 Dinge hervor:

Wenn man dann noch dazunimmt, auf welch absurd unphysikalischen Herleitungsversuchen die aktuelle Klimatologie daherkommt, gibt es nur zwei Deutungsmöglichkeiten:

Entweder handelt es sich bei der Mainstream-Klimawissenschaft durchwegs um copy/paste Wissenschaftsversager oder aber, diese Herrschaften verfolgen in Wirklichkeit andere Ziele und schieben ihre Behauptungen nur vor, in der Hoffnung, daß niemand ihnen genauer auf die Finger schaut und daher auf ihren Schwindel draufkommt …

Letztere Einschätzung wird genährt auch dadurch, daß der IPCC Report AR6 2409 eng bedruckte Seiten hat, die natürlich niemand liest. Bereits wenige Stichproben fördern daher unphysikalische Sachverhalte zu Tage.

Wenn man weltweit die Industrie zerstören möchte, braucht man eine Geschichte. Und CO2-Klima ist die Geschichte. Man muß dann nur noch die Menschen dazu bringen, die Geschichte zu glauben. Propaganda! Der Rest (Physik, Chemie, Klimatologie) ist unwichtig. Versteht ohnehin kaum einer wirklich.

Man kann auch einfach Zölle verteilen auf alte Handelspartner. Warum kompliziert, wenn es so einfach geht??

Ich denke das D.Trump diese Zôlle verhängt um Druck aufzubauen und um eine gute Verhandlungsposition zu haben.

Die Amerikaner spielen Poker, die Russen Schach und die Chinesen Go.

Und die Deutschen „Mensch ärgere dich nicht“, hilfsweise Halma.

Eränzung: „Mensch ärgere dich nicht, wir schaffen das!“

😉

😀 können Sie nicht zoomen ?

Baumwachstumsringe beweisen nur gute ode schlechte Jahre für den Baumwachstum, welcher CO², Sonnenstrahlung, den richtigen Temperaturbereich, genügend Wasser und ein gutes Bodendünger- und Pilzvorhaben braucht.

Als „Indikator“ von Klimaveränderungen gebrauchbar, aber nicht um Temperaturen genau zu bestimmen.

„Debatte prüft Genauigkeit von Baumringdaten.“

https://www.historicalclimatology.com/features/debate-tests-accuracy-of-tree-ring-data

Auch dazu die Aussagekräftigkeit von Eisbohrkernen.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/004896979290428U

Als ich aus Deutschland abreiste, war das Buch noch gar nicht im Handel. Ich habe es in meinem Briefkasten gefunden und da es mir gefiel, habe ich sofort besprochen. Wer das buch nicht im Handel findet, möge sich über die angegebene E-Mail-Adresse direkt an den Verlag wenden.

ich schätze, dass die Klimaentwicklung zu über !! 95 !! Prozent von den Zyklen der Sonne abhängig ist, Rest Wolken…

Klimaentwicklung seit 1,4 Milliarden Jahren.

https://www.wetter-center.de/blog/klimawandel-seit-14-milliarden-jahren/

Wir leben in einer irdischen Eiszeit und da ist wohl nichts mit „wir werden Alle verglühen‘ wenn die Temperaturen in dieser Eiszeit 1,5°C weniger kalt sind.

Vor 200 Millionen bis vor 66 Millionen Jahren lag die durchschnittliche Temperatur 8 bis 14°C höher als heute und die Dinos wurden nicht gebraten.

Lol

Ich wüßte zu gern, wie diese Milliarden Jahre wissenschaftlich bestimmt werden. Kann man da was messen, oder muß man einfach daran glauben?

Eisbohrkerne, Sedimentenbohrungen, Baumringe usw ergeben eine ungefâhre Schätzung der Erdtemperaturen.

Deshalb: „Vor 200 Millionen bis vor 66 Millionen Jahren lag die durchschnittliche Temperatur 8 bis 14°C höher als heute.“

Diese Temperaturspanne berechnet die Ungenauigkeiten ein.

Es sind also nur approximative Kurben der Temperaturen der „Erdgeschichte“.

Aber heute erlauben sich Klima-Koperniküsse vorherzusagen wie das Klima in 300 Jahren sein könnte.

Da kann ich auch eine Kartenleserin fragen.

Lol

Die Dinos wurden damals nicht gebraten, ist völlig richtig. Und heute erleben wir bei einer ganz speziellen Spezies des Menschen (dem Homo ecologicus confusionis, auch Klimaspinner genannt) aufgrund der bereits stattgehabten, ungeheuren menschengemachten Erderwärmung ein Liquorverlustsyndrom, was zu exazerbierenden, intrakranieller Dürre, oder sogar zu intrazerebraler Wüstenbildung (sog. Neuro-Desertifikation) führen kann. Das wiederum reduziert die Fähigkeit des rational-kortikalen Denkens. Und siehe da: Homo ecologicus confusionis meint im Besitz der allein seligmachenden Klimawahrheit zu sein. Und da er sich gottgleich wähnt, müssen alle, aber auch wirklich alle den von ihnen verkündeten Welrettungsschmonzes glauben und CO2-Buße tun. Tagein, tagaus. Wie sagte ein guter Freund immer: Mutter hol mich vonne Zeche!

Sehr schön geschrieben. Lachen hält gesund.

Ich frage mich wie der Homo ecologicus confusionis in der Lage sein will aus einem Hochdruckgebiet ein Tiefdruckgebiet machen; die Hauptwetter- und Klimamacher dieser Erde. Mit CO2-Reduzierung wird das nicht funktionieren. Technisch wird das auch nicht möglich sein. Und sog Chemtrails sind auch nur Tröpfchen auf einem heißen Stein. Ergo wozu der ganze kostenträchtige Aufwand?

Nun, diese grünen Klimaarithmetiker liefern uns die dazu absolut seriösen Statistiken. Allzeit gewissenhaft erstellt nach dem 2. Hauptsatz der Statistik: Male erst die Kurve und dann fange an zu rechnen (meint natürlich zu tricksen; und wie das so funktioniert, kann man bei der Bogenlampe unter den Klimaforschern, Herrn Michael Mann, beobachten).

Und so, Simsalabim, wird aus einem Hochdruckgebiet ein Tiefdruckgebiet, Das CO2 verdrängt alle lebenswichtigen Gase in der Atmosphäre. Der Meeresspiegel steigt immer rasanter (wie uns die „statistisch aufbereiteten Daten“ des in gut 1300 km Höhe um den Globus kreisenden Satelliten Sentinel-6 androhen). Der ist übrigens auch in der Lage, die genaue Anzahl der von nur einer einzigen Fichte (Pica abies) im Harz, in Brockennähe, herabgefallenen Nadeln zu zählen und daraus, mittels penibler Hochrechnungen, ein globales, lebensbedrohendes Waldsterben zu augurieren. Was wiederum zum baldigen Aussterben der eierlegenden Wollmilchsau führen wird, womit die Biodiversität dann raschest und nie mehr aufzuhalten gegen Null geht.

Da kann man vor derlei in Aussicht gestellten Klimadramen schon Angst bekommen, oder?

Herrlich zu lesen, absulute Spitze!!! 😉

Kleine Nachfrage: der erste HS? Ist das der mit dem „Glauben“? 😉

Der Glaube (in der Statistik in der Tat der 1. HS) wird uns ja von den Klimagurus aufgezwungen und wie heißt es so treffend:

„Von allen Gurus gefallen mir nur die Kängurus.“ Erhard Horst Bellermann, Dichter und Aphoristiker

DIE VERÄNDERLICHKEIT DES KLIMAS UND IHRE URSACHENDr. FRANZ V. CZERNY1881

Das hört sich nach echter Wissenschaft an

In der Tat, eigentlich müsste man von hier neu starten, die historischen Quellen auswerten. Es ist interessant was man so alles findet, z.B. der Bericht von Nils Ekholm aus dem Jahr 1901; man beachte Seite 19 und 20, was die gloable Mitteltemperatur der Luft zu der Zeit war und welche zwei Theorien hier zu Debatte stehen, er erklärt auf Seite 20 wie der GHE funktionieren soll und dass diese Theorie parallel zur mechanischen Wärmetheorie existiert.

Dann haben wir Alfred Wegener in 1911 der die Kohlensäure zwar erwähnt (mit ppm), Arrhenius‘ Theorie kurz anspricht und sie verwirft. Der Rest ist die Wärme- und Gastheorie.

Warum haben Planck, Einstein etc. pp. nichts über den mysteriösen Glashauseffekt vermerkt? Weil es Science Fiction war?

Nein, weil es für die genannten Herren damals kein Geld für „Klimaforschung“ gab.

Das hätte alle diese Herren allein vom Thema her interessieren müssen. Quatenmechanik mit CO2, quasi eine unerschöpfliche Energiequelle für jedermann, es wirkt wie eine Decke!

Oder sie glaubten den weisen Worten ihres Kaisers der eh keine Zunkunft für Automobile gesehen hat. Zeitgeist.

Die Herren haben erkannt welch Unsinn die Theorie ist.

Davon kann man ausgehen.

The Quantum Theory of Radiation

If the assumed hypotheses about the interaction of matter and radiation are correct, they will give us more than just the correct statistical partition or distribution of the internal energy of the molecules. During absorption and emission of radiation there is also present a transfer of momentum to the molecules; this means that just the interaction of radiation and molecules leads to a velocity distribution of the latter. This must early be the same as the velocity distribution which molecules acquire as the result of their mutual interaction by collisions, that is, it must coincide with the Maxwell distribution. we must require that the mean kinetic energy which a molecule (per degree of freedom) acquires in a Plank radiation field of temperature T be kT2 ; this must be valid regardless of the nature of the molecules and independent of frequencies which the molecules absorb and emit. In this paper we wish to verify that this far–reaching requirement is, indeed, satisfied quite generally; as a result of this our simple hypotheses about the emission and absorption of radiation acquire new supports.

Dann „If a directed bundle of rays does work“ – ein Strahlenbündel, keine einzelnen Photonen die man addieren könnte.

Hab immer gern „Perry Rhodan“ gelesen und hab noch ungefähr 300 Handbücher auf französich.

Albert Einstein sagte: Nur zwei Sachen sind unendlich.

Das Universum und die menschliche Dummheit.

Er ergänzte: “ Nur beim Universum bin ich mir nicht sicher!“

Also ergänze ich dazu: „Auch die menschliche Einbildung ist unendlich!“

„…Zyklus zwischen 50 und 70 Jahren…“ Also ich sehe da eher einen Zyklus von etwa 100 Jahre+ in den Kurven. Wie kommt der auf 50-70?

https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte

Also all diese Faktoren, und noch andere nicht zitierte, überschneiden, verringern oder verstärken sich.

Berechnen und vorhersagen lässt sich da wohl nichts.

Es gibt eine Tendenz zur Erwärmung, da wir uns einer Eiszeit befinden wie vor ungefähr 330 millionen Jahren.

Entweder wird es noch kälter oder es wird wärmer.

Einen Stillstand des Erdklimas gab es nur kurzzeitig (in Menschenzeit).

MfG

Und wer erzählen will das sich das Klima noch nie so schnell verändert hat sollte diesen wissenschafftlichen Artikel lesen.

Rapid Climate Change

https://history.aip.org/climate/rapid.htm

(AIP = American Institute of Physics)

Übersetzte Auszüge

:Die Anhäufung von Beweisen, die durch mindestens eine vernünftige Erklärung (die Neuorganisation der Ozeanzirkulation) untermauert wurde, zerstörte lang gehegte Annahmen. Die meisten Experten akzeptierten nun, dass ein abrupter Klimawandel, ein gewaltiger Wandel, ein globaler Wandel, jederzeit möglich war. In einem Bericht, den ein Ausschuss der Nationalen Akademie der Wissenschaften im Jahr 2001 verfasste, heißt es, dass die Anerkennung der Möglichkeit eines abrupten globalen Klimawandels in den 1990er Jahren ein grundlegendes Umdenken, einen „Paradigmenwechsel für die Forschungsgemeinschaft“ bedeutete.“

„Zunächst mussten sich die Wissenschaftler selbst überzeugen, indem sie zwischen historischen Daten und Studien über mögliche Mechanismen hin- und herpendelten, dass es Sinn macht, so „schnelle“ Verschiebungen wie tausend Jahre vorzuschlagen. Erst dann konnten sie erkennen, dass auch „schnelle“ Veränderungen von hundert Jahren plausibel sein könnten. Und erst danach konnten sie Veränderungen innerhalb eines Jahrzehnts oder so, und noch später, möglicherweise innerhalb von ein paar Jahren, für möglich halten. Ohne diese allmähliche Veränderung des Verständnisses wären die Bohrungen in Grönland nie durchgeführt worden. Die für diese heroischen Projekte erforderlichen Mittel wurden erst bereitgestellt, als Wissenschaftler berichteten, dass sich das Klima in einer für die Regierungen bedeutsamen Zeitspanne auf schädliche Weise verändern könnte. In einem so schwierigen Bereich wie der Klimawissenschaft, in dem alles komplex und vernebelt ist, ist es schwer zu sehen, wonach man nicht bereit ist zu suchen.“

Den ganzen Artikel können sie mit Deepl übersetzen.

Also wer an einen menschengemachten Klimawandel glaubt, der hat nicht nur einen Vogel, sondern einen ganzen Taubenstall. 😉