Geht der April-Erwärmung schon bald die Puste aus?

Stefan Kämpfe

Nach dem rekord-sonnigen, aber nur mäßig-warmen März 2022 startete der April mit einem Kälteschock (EIKE berichtete). Schon in den vergangenen Jahren waren Spätfröste zwischen März und Mai ein häufiges Thema, doch zeigte sich der April wenigstens bis 2020 meist sehr sonnig. Bisher schien gerade der April zum Sunny-Boy zu avancieren – kein anderer Sommerhalbjahres-Monat wurde seit den späten 1980er Jahren sonniger, und in Sachen Erwärmungstempo wurde der April nur vom Juni ganz knapp geschlagen. Doch nach dem kältesten April seit gut 40 Jahren (2021) war die 2022er Ausgabe nur schlechter Durchschnitt. Deutet sich da vielleicht das Ende der April-Erwärmung an?

Aprilkälte 2022, wieder recht häufige Nordlagen – die meteorologischen Hintergründe

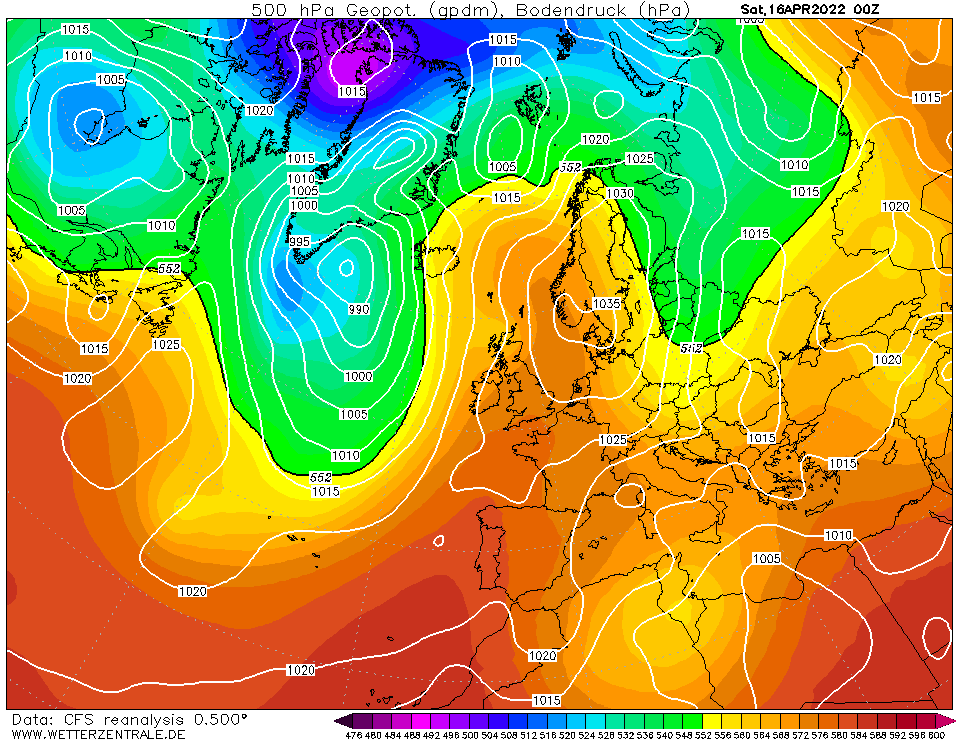

Warum zeigt sich ausgerechnet der zweite Frühlingsmonat oft wechselhaft und zeitweise noch winterlich? Das hat mehrere Gründe. Über der Arktis wird jetzt nach der winterlichen Polarnacht Polartag – mit der einsetzenden Eisschmelze vermindert sich aber das Temperaturgefälle zwischen niederen und hohen Breiten; was den oft wintermilden, beständigen Westwetterlagen die Grundlage entzieht – es häufen sich so genannte Meridionale Lagen (Nord- oder Südlagen und der Sonderfall Ostlagen, die allesamt zu Extremen neigen). Und weil sich auch der die Westlagen stabilisierende, kalte stratosphärische Polarwirbel nun aufgelöst hat, erfolgen oft jähe, dramatische Witterungsumbrüche. Außerdem setzt die Erwärmung der riesigen Landmassen Eurasiens ein, während die Meere (Wasser erwärmt sich nur sehr langsam!) noch sehr kalt sind. Letzteres begünstigt aber den Aufbau von Hochdruckgebieten auf dem Nordatlantik, bei Großbritannien und dem Nordmeer, und als „Ausgleich“ strömt Polar- oder gar Arktikluft aus Nordwest bis Nord ins sich erwärmende Festland. Das daraus resultierend „klassische“ Aprilwetter schien aber in den letzten Jahrzehnten seltener zu werden – eine mögliche Ursache könnte die aktuelle AMO-Warmphase sein, welche den Nordatlantik erwärmte und den Temperaturkontrast zwischen Ozean und Festland verringerte. Wie wir gleich noch in einem gesonderten Abschnitt sehen werden, wurde der April in Deutschland seit etwa drei Jahrzehnten ganz markant sonniger und wärmer – die kalten von 2021 und 2022 könnten, müssen aber nicht zwangsläufig Vorboten der endenden AMO-Warmphase sein; denn die Intensität und Dauer des „klassischen“ Aprilwetters schwankt auch aus unerklärlichen Gründen von Jahr zu Jahr stark; ob es vielleicht in Zeiten geringer Sonnenaktivität begünstigt wird, bedarf noch genauerer Untersuchungen; der Autor berichtete über die seit 2018 verstärkt auftretenden Zirkulationsstörungen hier. Besonders von Ende März bis Mai, sind Lagen mit hohem Luftdruck über dem Nordmeer und Skandinavien durchaus typisch; aber nicht immer bringen sie Spätwinter- oder Aprilwetter, weil die Intensität der Kaltluftvorstöße unterschiedlich ausfällt, und bei antizyklonalen Varianten, welche 2022 nicht selten auftraten, wärmt tagsüber die Aprilsonne; nachts herrscht Boden- und Luftfrostgefahr.

Abbildung 1: Schwächerer Kaltluft-Vorstoß aus Nordnordost nach Mitteleuropa unter Hochdruckeinfluss (antizyklonal) am Karsamstag (16. April 2022) am Rande eines Hochs über Südskandinavien. Bildquellen wetterzentrale.de

Anders, als 2021, bewahrte uns neben häufigeren Hochdruckwetterlagen auch ein kurzer Warmluftvorstoß aus Südosten vor Dauerkälte; trotzdem wurden an der DWD-Station Erfurt/Weimar 9 Frostnächte im 2022er April registriert; zum Glück ohne wesentliche Vegetationsschäden zu verursachen.

Erwärmte Kohlendioxid (CO2) den April langfristig?

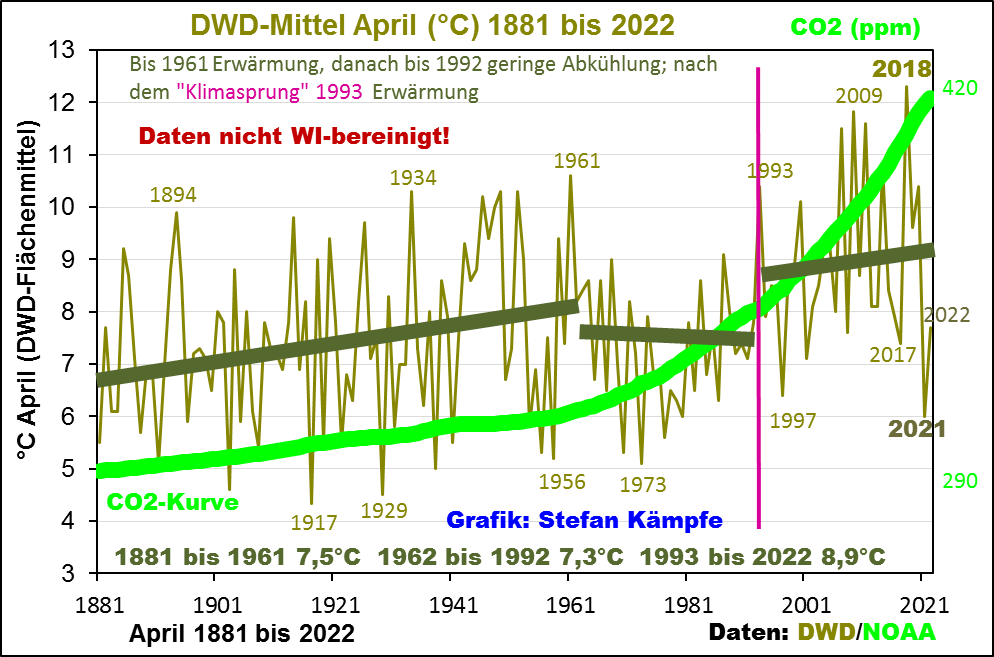

In verschiedensten Einzelbeiträgen hatten KOWATSCH/KÄMPFE das Temperaturverhalten der Monate in Deutschland untersucht. Bei den meisten folgte einer mehr oder weniger langen Erwärmungsphase zwischen dem Aufzeichnungsbeginn (1881) und etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Abkühlung; diese wurde durch einen Klimasprung, der, je nach Monat, zwischen Ende 1987 und spätestens 1995 begann, jäh beendet. Während im ersten Jahresviertel und im Dezember die in dieser Zeit markant steigenden NAO-Werte die Ursache waren, kommt für die übrigen Monate die einsetzende AMO-Warmphase in Betracht; im Sommerhalbjahr zusätzlich die deutlich zunehmende Sonnenscheindauer. Das gilt, wie wir gleich noch in einem gesonderten Abschnitt sehen werden, besonders für den April; und die steigenden CO2-Konzentrationen können die um 1970 sehr markante Abkühlungsphase auch beim April nicht erklären:

Abbildung 2: Nach einer im Vergleich zu den meisten anderen Monaten ungewöhnlich langen Erwärmungsphase, die bis 1961 dauerte, fehlten für gut 30 Jahre sehr milde Aprilmonate (solche deutlich über 9°C); erst ab 1993 traten sie plötzlich ungewöhnlich oft auf und gipfelten im Rekord-April von 2018. Aber auch während der Abkühlungsphase um 1970 stieg die CO2-Konzentration schon deutlich an. Nach dem sehr kalten 2021er April lag auch der von 2022 um etwa 1,2 Kelvin (°C) unter dem Durchschnitt der der letzten 30 Jahre. Dieses DWD-Flächenmittel ist nicht vom Wärmeinseleffekt (WI) bereinigt; andernfalls wäre die Gesamterwärmung seit 1881 merklich geringer ausgefallen. Hinweis: Diese Grafik zeigt KEINE Klimasensitivität des CO2, sie verdeutlicht lediglich, dass die Temperaturentwicklung nicht zur immer schneller steigenden CO2-Konzentration passt.

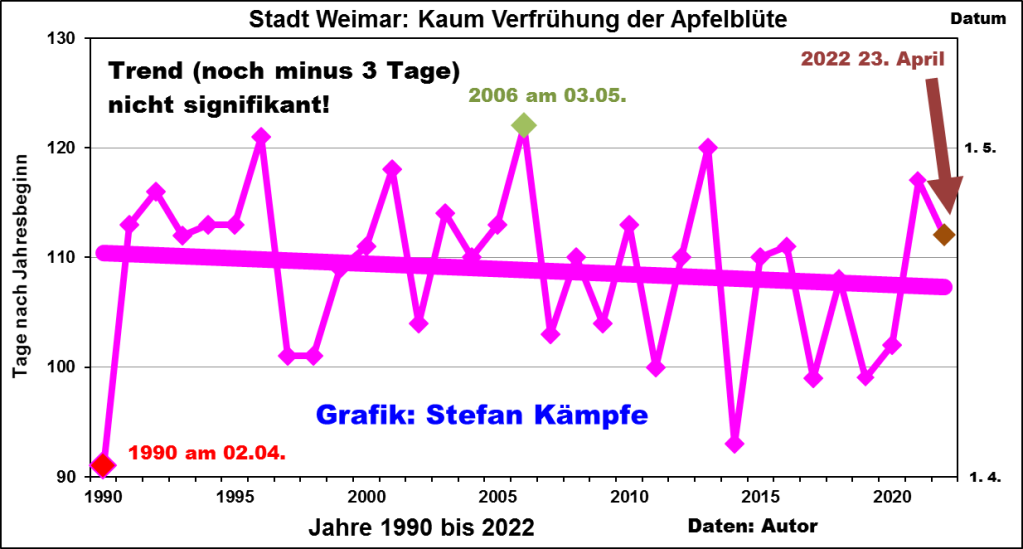

Einen Hinweis auf die möglicherweise schon endende April-Erwärmung liefert auch das Verhalten der meist im April einsetzenden Apfelblüte (Beginn des Vollfrühlings). In der seit 1990 vorliegenden Beobachtungsreihe des Autors für den Standort Weimar erkennt man nur noch eine geringe Verfrühung um etwa 3 Tage, die nicht signifikant ist. Dabei spielen neben den Apriltemperaturen auch die der Monate von Januar bis März eine wesentliche Rolle; welche in den letzten Jahrzehnten kaum noch wärmer wurden.

Abbildung 3: Beginn der Apfelblüte (früheste Sorten) seit 1990 in der Stadt Weimar. Noch besteht ein leichter Verfrühungstrend; ob er anhält, werden die kommenden Jahre zeigen.

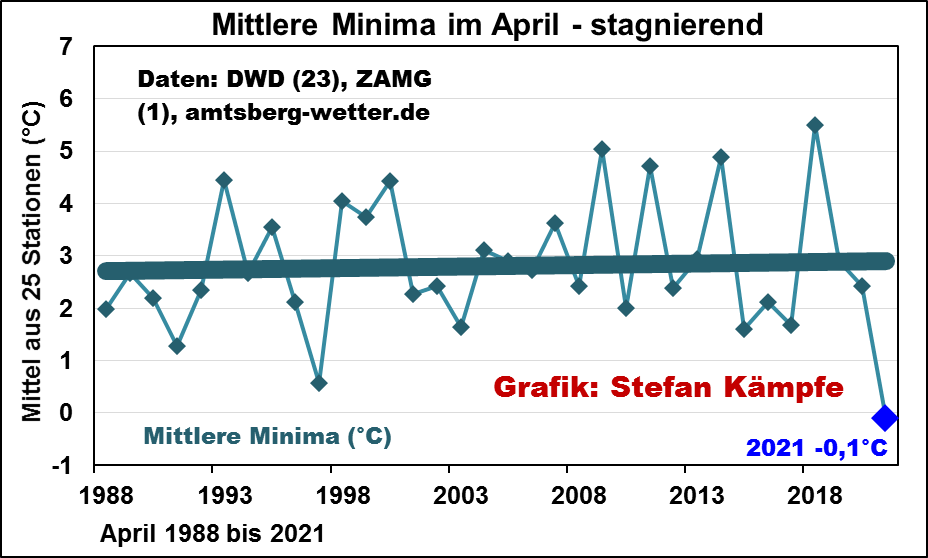

Gegen eine wesentliche Erwärmungswirkung durch Kohlendioxid (CO2) spricht auch das Verhalten der Mittleren April-Monatsminima. Für diese liegt leider kein DWD-Flächenmittel vor; doch konnten 25 nahezu ortsfeste DWD-Stationen ermittelt und aus deren Daten die Monatsminima berechnet werden; Näheres dazu hier.

Abbildung 4: Anders, als bei den stark steigenden Maxima und den noch merklich steigenden Monatsmitteln, erwärmten sich die Monatsminima im April seit 1988 nur um unwesentliche 0,19 K (°C); man muss schon genau hinsehen, um diesen minimalen Anstieg zu erkennen. Und der 2022er April, dessen Daten noch nicht vorliegen, dürfte mit geschätzten 2°C unterdurchschnittlich ausgefallen sein.

Der April als „Sunny Boy“ unter den Monaten – wie lange noch?

Betrachtet man nur die Zeit ab 1988, wurde kein anderer Monat des Sommerhalbjahres sonniger, als der April, was auch einen wesentlichen Teil der seitdem eingetretenen April-Erwärmung erklärt. Leider haben Langfrist-Aufzeichnungen der Sonnenscheindauer Seltenheitswert. Ein deutsches Flächenmittel ist erst seit 1951 verfügbar; aber an der Station Potsdam kommt man immerhin bis 1893 zurück:

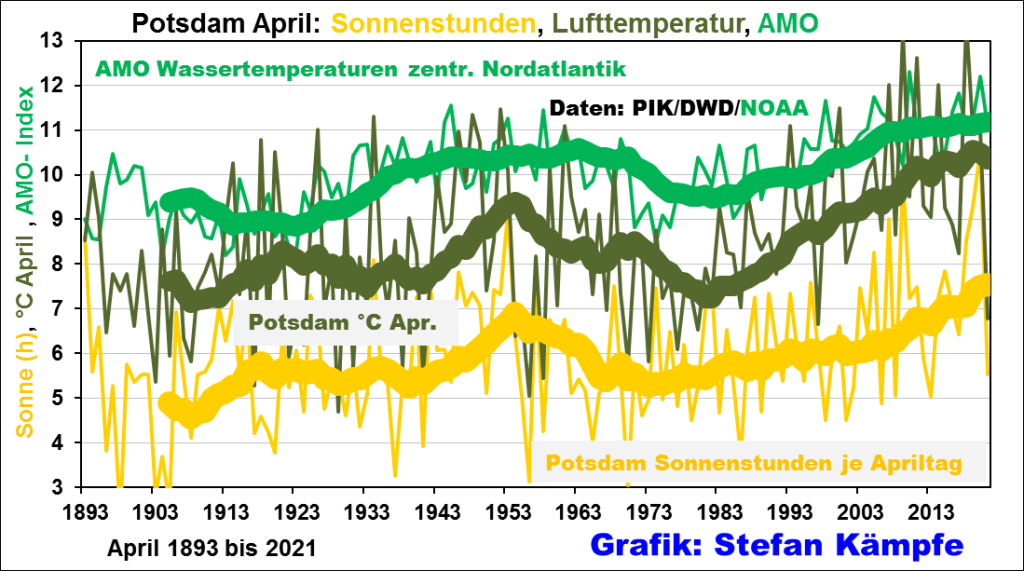

Abbildung 5: Enge „Verzahnung“ zwischen Sonnenscheindauer und Lufttemperaturen im April (Potsdam); aber auch zur AMO bestehen enge Beziehungen. In AMO-Warmphasen verlief der April sonniger und damit auch wärmer. Möglicherweise ist mit den recht rauen Aprilmonaten 2021 und 2022 auch das Ende der AMO-Warmphase absehbar.

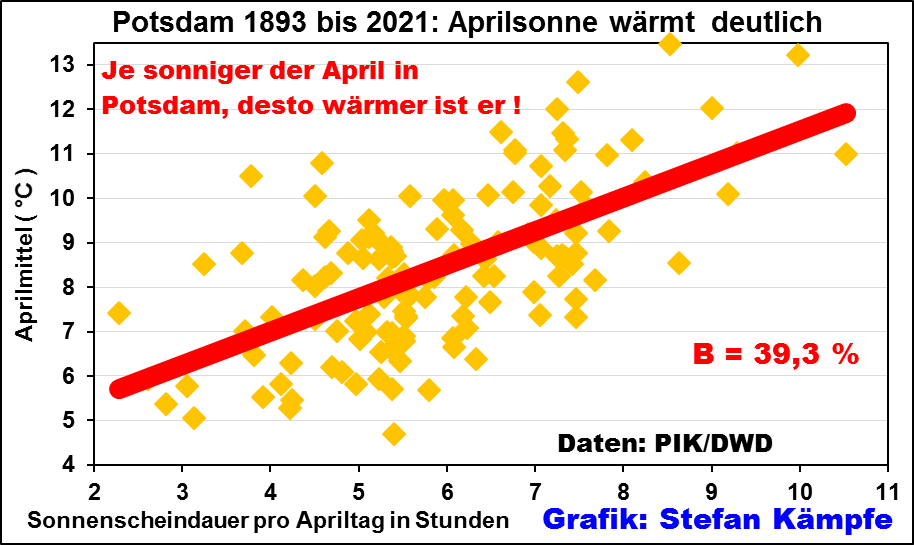

Näheres zu den Hintergründen der stärkeren April-Besonnung hier. Den sehr engen Zusammenhang zwischen Sonnenscheindauer und Temperaturen im April verdeutlicht die folgende Grafik:

Abbildung 6: Mehr als ein Drittel der Gesamtvariabilität der April-Temperaturen Potsdams lässt sich mit der Sonnenscheindauer erklären; in Gesamtdeutschland herrschen ähnliche Verhältnisse.

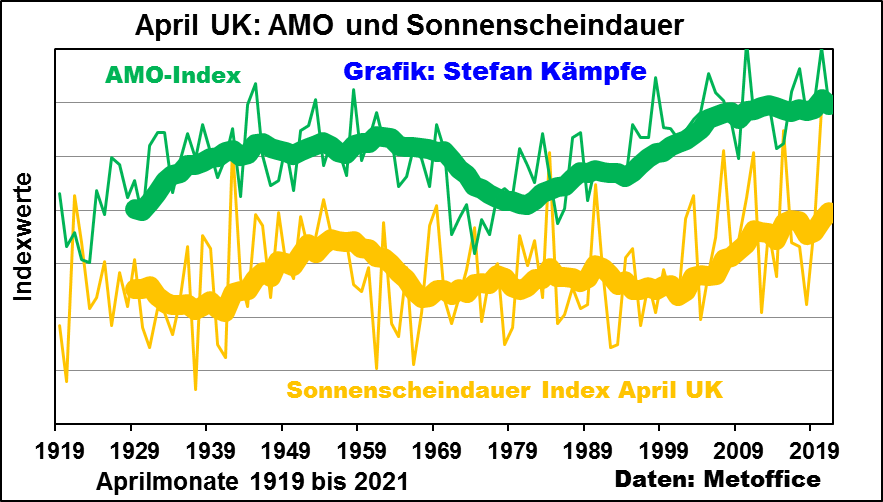

Weil die offenbar für die zunehmende Sonnenscheindauer wesentlichen Luftreinhaltemaßnahmen nahezu ausgereizt sind, ist von dieser Seit keine weitere Zunahme zu erwarten – doch könnten die sehr sonnigen Aprilmonate schon bald Geschichte sein? Wie in Abbildung 5 sichtbar, ist es in AMO-Warmphasen sonniger; doch dürfte die aktuelle AMO-Warmphase bald enden. Denn wie ein Blick nach Großbritannien zeigt, ähnelt sich das Verhalten von Sonnenscheindauer und AMO auch dort (Werte seit 1919 vorliegend):

Abbildung 7: Auch im United Kingdom (Vereinigtes Königreich – Großbritannien) ist der April in den AMO-Warmphasen tendenziell sonniger. Zur besseren Visualisierung in einer Grafik mussten Sonnenscheindauer (pro Aprilmonat) und AMO in Indexwerte umgerechnet werden; das zeitliche Verhalten ändert sich dadurch nicht. Daten für 2022 liegen auch hier noch nicht vor.

Auch wenn solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind – die sonnigsten Zeiten liegen, zumindest im April, vielleicht schon hinter uns.

Fortsetzung einer unschönen Serie – droht der vierte raue Mai in Folge?

Im Frühjahr erweisen sich Langfristprognosen als besonders schwierig; deshalb ist auch eine zuverlässige Vorhersage der Maitemperaturen unmöglich. Nach den sehr kühlen Mai-Monaten 2019, 20 und 21 wäre eigentlich mal wieder ein echter „Wonnemonat“ fällig – aber die Langfristmodellierer des Amerikanischen Wetterdienstes machen uns da wenig Hoffnung:

Abbildung 8: Nach dem (freilich nur experimentellen) Langfristmodell CFSv2 könnte der Mai in Deutschland in etwa normal ausfallen; etwas günstiger sieht es im Alpenraum aus. Bildquelle: NOAA

Für die erste Maiwoche deuten sich leider nach den meisten Modell-Läufen des GFS vorgezogene Eisheilige an; doch wird die Intensität des Kaltluftvorstoßes noch sehr unterschiedlich simuliert. Mit etwas Glück fällt der Kaltluftvorstoß zu schwach aus, um Frostschäden zu verursachen; und zum Ende der ersten Maidekade könnte es wieder wärmer werden.

Langfristig wieder kühlerer April in Deutschland?

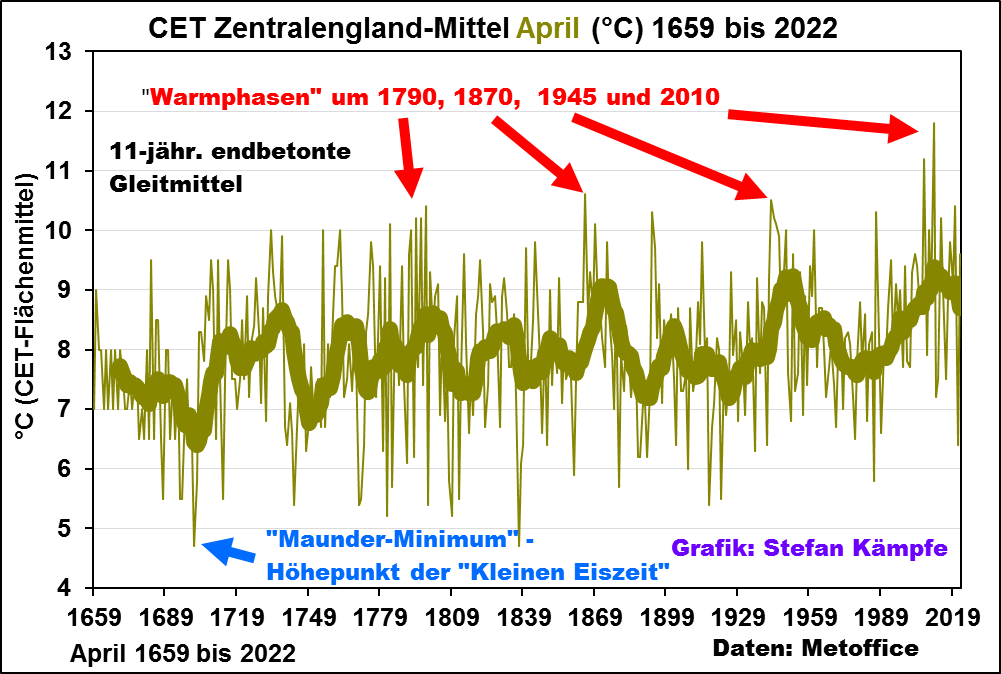

Wie wir schon gesehen hatten, unterliegen die hiesigen Apriltemperaturen periodischen Schwankungen, welche überwiegend von der AMO und der Sonnenscheindauer gesteuert werden. Es wäre äußerst fahrlässig, anzunehmen, die steigende CO2-Konzentration könnte diesen Rhythmus außer Kraft setzen. Vielleicht hilft zur realistischen Zukunftsbewertung ein Blick in die Vergangenheit. In Zentralengland (Midlands) liegt ein halbwegs vertrauenswürdiges Flächenmittel der Apriltemperaturen bis 1659 zurück vor; es erfasst damit sowohl die (vermutlich) kälteste Klimaphase der letzten 2.000 Jahre – das „Maunder-Minimum“ um 1690 innerhalb der „Kleinen Eiszeit“, als auch die aktuelle Warmphase:

Abbildung 9: In der aktuellen Warmphase um (2010) gibt es mit 2007 und 2011 nur zwei besonders warme Aprilmonate, ansonsten unterscheidet sich diese nicht von früheren Warmphasen. Die Langfrist-Erwärmung beträgt seit 1659, also über mehr als 360 Jahre, nur 1 Kelvin – das ist alles andere als beunruhigend. Das mögliche Ende der aktuellen Warmphase deutet sich an; und auch in Zentralengland verlief der April 2022 mit etwa 9,6°C nicht herausragend warm.

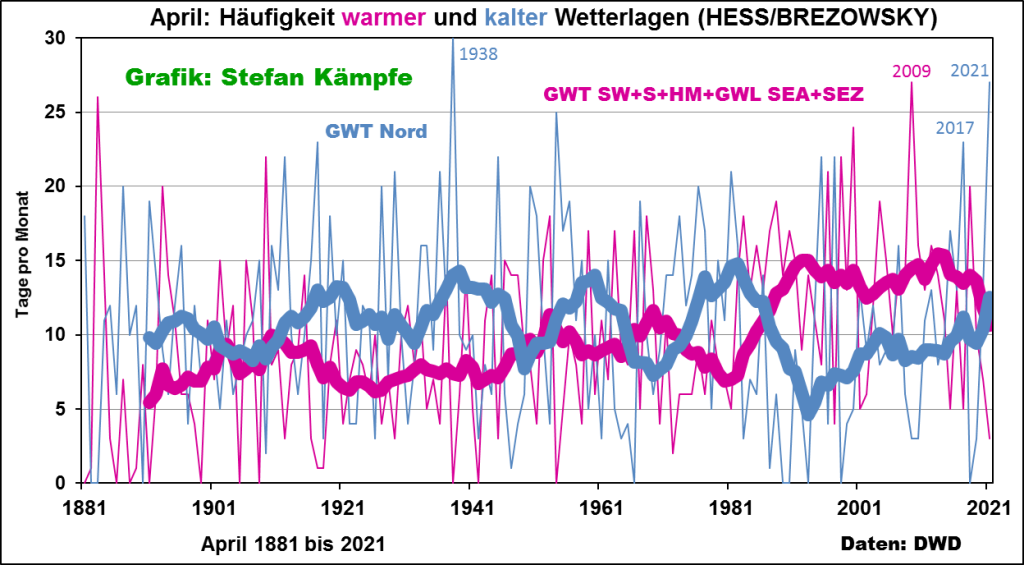

Diese Erkenntnisse lassen sich im Großen und Ganzen auch auf Deutschland übertragen – in naher Zukunft sind Stagnation oder gar Abkühlung viel wahrscheinlicher als eine weitere Erwärmung. Einen möglichen Hinweis dafür liefert auch das Häufigkeitsverhalten der Großwetterlagen, welches für Mitteleuropa seit 1881 vorliegt.

Abbildung 10: Seit Aufzeichnungsbeginn (1881) überwogen im April meist Nordwetterlagen (blau), im sehr kalten April 1938 gar an allen 30 Apriltagen. Die Dominanz warmer Südlagen seit dem späten 20. Jahrhundert gipfelte im sehr warmen April 2009 mit 27 Tagen und scheint aktuell zu enden – beide Kurven schneiden sich wieder, und der an Nordwetter recht reiche April 2022 ist noch gar nicht in der Grafik enthalten.

Wechselhafter, gebietsweise feuchter April 2022 – hat er auch seine guten Seiten?

Eine alte Bauernregel beantwortet diese Frage recht eindeutig: „April, der viel Spektakel macht, bringt Korn und Heu in voller Pracht.“ Selbst wenn solche Regeln immer auch ein bisschen Wunschdenken ausdrücken – ganz falsch sind sie selten; die etwas höheren Niederschlagsmengen im Vergleich zu den Vorjahren kommen der Vegetation zugute. Sollten auch im Mai/Juni ausreichende Niederschläge fallen, was sich aber kaum vorhersagen lässt, so könnte es eine sehr gute Getreideernte 2022 geben – in der aktuellen Versorgungskrise mit Nahrungsmitteln wäre das endlich mal eine gute Nachricht.

Stefan Kämpfe, Diplomagraringenieur, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Die Pflanzen in meinem Garten sind völlig unbeeindruckt von allen Prognosen zum Klima:

Pünktlich zu Ostern waren die Osterglocken in Blüte, und heute, pünktlich zum ersten Mai, hat das erste Maiglöckchen seine weissen Blüten gezeigt. Das beobachte ich seit 15 Jahren…

Analysen wie jene von Stefan Kämpfe würde man eigentlich vom Deutschen Wetterdienst und auch von den Wetterredaktionen der Hauptsender erwarten. Aus diesen Analysen geht doch ziemlich eindeutig hervor, daß man keinerlei Korrelation zwischen dem CO2 und dem Wettergeschehen erkennen kann.

Das ist die Wirklichkeit, mit der die Modelle der Alarmrufer keinerlei Übereinstimmung haben. Auch das zeigt, daß diese Modelle nichts taugen. Sie vermuten nämlich das genaue Gegenteil, nämlich eine Führungsfunktion des CO2, die es aber ganz offensichtlich nicht gibt!

Vielen Dank Stefan Kämpfe!

H. Strasser,

natürlich gibt es an jedem Monatsende Auswertungen zum Wetterverlauf auch beim DWD. Der Unterschied ist nur, dass dort nicht erwartet wird, in jedem Monat die unbestreitbare globale Erwärmung zu finden. Das wäre ja albern.

Es gibt weiterhin relativ kalte und relativ warme Monate – überall auf der Welt. Die Referenz hat sich halt nach oben geschoben. Der heute als kühl empfundene April war noch vor wenigen Jahrzehnten durchschnittlich bis zu warm.

Dass das 30-jährige gleitende Temperatur-Mittel in Deutschland für alle Monate, Jahreszeiten und Jahr einen rasanten Anstieg zeigt, ist völlig unbestreitbar. (April in Deutschland plus 1,3°C in 5 Jahrzehnten) Die Welt erwärmt sich und die Fläche Deutschlands ist mit 0,07 % Anteil sicher vernachlässigbar klein aber immerhin ein Teil davon.

Silke Kosch

Machen Sie Witze? Jahrzehnte sind ungeeignet, als Maßstab zu dienen. Bei Klimaveränderungen geht es um mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende.

Kein Mensch kann ernsthaft behaupten, irgend ein Jahr vor wenigen Jahrzehnten hätte die Qualifikation, als Normaljahr für Klimavergleiche zu dienen. Die Erdgeschichte lehrt, es gibt überhaupt kein Klimanormal, welches als Referenz dienen kann!

Daß sich die Klimate belegt ändern, wird etwa durch Baumreste unter heute zurückweichenden Gletschern belegt. Diese Bäume werden z. B. auf ein Alter von 6000 und mehr Jahren datiert. All das ist vorhandenes Wissen, es korreliert aber so gut wie nirgendwo mit CO2-Konzentrationen. Selbst vollständige Korreletion zwischen Temperaturen und CO2 wäre kein Beweis für eine CO2-Ursache. Aber solche Korreletionen gibt es eben nicht, oder wenn, nur als Schein über ganz kurze Perioden.

Es genügt, die Wirklichkeit zu beobachten, um CO2 als Erwärmungsursache auszuschließen. Und genau das hört man vom DWD und anderen Krisentreibern nie.

Mareike Knoll: Denken ist nicht so Ihre größte Stärke, hmm?