Auch wenn der Einfluss der Sonne auf die Klimaschwankungen in den letzten Jahrzehnten etwas in den Hintergrund gerückt ist: Es gibt sie, die Forscher, die die schwankende Wirkkraft unseres Zentralgestirns auf das Geschehen in der Erdatmosphäre untersuchen, damit auch auf den Klimawandel – und die dabei überraschende Ergebnisse erzielen.

Henrik Svensmark, Leiter der Sonnenforschung an der Technischen Universität Dänemarks in Kopenhagen, ist einer von ihnen. Und er wagt sich weit vor in der Klimadebatte, dem Diskurs mit der womöglich bedeutendsten Tragweite unserer Zeit. Er erhält Widerspruch, natürlich. Dabei sind sich Svensmark und seine Fachkritiker einig: Das Thema „Sonne“ verdient in der Klimaforschung mehr Aufmerksamkeit. Dabei geht es den Beteiligten vor allem um das komplexe Zusammenspiel zwischen unserem Zentralgestirn und ionisierenden Sendboten aus den Tiefen der Galaxie – der „kosmischen Strahlung“.

Svensmark sagt: „Das Klima wird stärker durch Veränderungen der kosmischen Strahlung beeinflusst als durch das Kohlendioxid.“ CO2 habe zwar auch eine Wirkung, klar, „aber sie ist weit geringer, als die meisten heutigen Klimamodelle vorgeben, und auch geringer als der Einfluss der kosmischen Strahlung“. So werde, seiner Einschätzung nach, eine Verdoppelung des Treibhausgases in der Atmosphäre eine Erhöhung der globalen Temperatur um höchstens ein Grad bewirken, und nicht um zwei Grad, wie es heute als „Common sense“ hingestellt wird.

Mit anderen Worten: Die „Klimasensitivität“ von Kohlendioxid sei nur halb so groß wie angenommen. Und, was die Veränderungen im natürlichen CO2-Haushalt der Erdatmosphäre und diejenigen der Temperatur über Zeiträume von Millionen Jahren angeht: Da sei das Treibhausgas eher „ein Sklave der kosmischen Strahlung sowie der durch sie bewirkten Erderwärmung, und eben nicht ihr Herrscher“. Die Höhe des CO2-Anteils sei dabei im Großen und Ganzen der Erwärmung gefolgt, nicht umgekehrt.

Im vergangenen Dezember hat Svensmark erneut eine wissenschaftliche Studie in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ („Nature“-Gruppe) veröffentlicht, mit der er seine These untermauern will. In der Arbeit geht es – zunächst – weniger um die Sonne selbst, als darum, wie unser Klima- und Wettergeschehen durch jene kosmische Strahlung beeinflusst wird, ionisierende Partikel, die permanent auf die Erdatmosphäre einprasseln. Dabei handelt es sich um einen Teilchenstrom, der von explodierenden Supernovae stammt, durch die Galaxie fließt und schließlich, in der Erdatmosphäre angekommen, Einfluss auf die Wolkenbildung ausübt, sie verstärkt.

Der „Missing Link“ oder die Lücke in der Theorie

Hier kommt nun die Sonne ins Spiel: Sie ist es nämlich, die diesen Teilchenstrom entscheidend moduliert. Deshalb, so sagt Svensmark, sei sie der hauptsächliche Akteur des irdischen Klimageschehens. Nicht das CO2. Kürzlich erläuterte er gemeinsam mit seinem Sohn und Ko-Autor Jacob die Hintergründe und Ergebnisse der neuen Studie in einem Interview mit Benny Peiser.

Der Mechanismus ist seit vielen Jahren im Gespräch. Längst unbestritten ist der Einfluss der Sonne auf die galaktische Strahlung. Als nicht vollständig geklärt galt jedoch, wie stark deren ionisierende Teilchen tatsächlich zur Wolkenbildung beitragen. Dies war der „Missing Link“, die Lücke in der Theorie. Mit dem Beitrag des dänischen Forschers, den er unter anderem mit Nir Shaviv von der Hebrew University of Jerusalem geschrieben hat, erheben die Wissenschaftler nun den Anspruch, jenes fehlende Glied eingefügt zu haben. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern durchaus praktisch: durch Experimente in großen Kammern, in denen sie den Prozess der Bildung von Wolken in seinen ersten Anfängen im Großversuch nachbilden konnten.

Für die beteiligten Forscher ist die Kette daher jetzt geschlossen: Der Teilchenstrom trifft auf die Erdatmosphäre, ionisiert dort vorhandene mikroskopisch kleine Schwebstoffe, sogenannte „Aerosole“, sorgt so dafür, dass diese sich vergrößern, dass Wasserdampf an ihnen kondensiert und sich so Wolken bilden. Und zwar in den unteren Schichten der Atmosphäre, also dort, wo sie kühlend auf die Erdtemperatur einwirken, weil sie die wärmenden Strahlen der Sonne wieder zurückwerfen. Wolken in den oberen Schichten dagegen halten die auf die Erde eingestrahlte Wärme in der Atmosphäre zurück, erhitzen sie also eher, als dass sie sie kühlen.

Dieser Prozess, den Svensmark und seine Kollegen jetzt beanspruchen, nachgewiesen zu haben, findet in unterschiedlicher Intensität statt, mal stärker, mal schwächer – nach ihrer Lesart in Abhängigkeit von den Launen der Sonne: Ist diese sehr aktiv, ist ihr Magnetfeld also besonders stark, so sendet sie ihrerseits ionisierende Teilchen ab, den sogenannten Sonnenwind, der aber die andere kosmische Strahlung, eben die wolkenfördernde, von der Erde abhält (letztere wird für die bessere Abgrenzung zum „Sonnenwind“ auch als „Galaktische kosmische Strahlung“ bezeichnet).

Das bedeutet: Ist die Sonne aktiv, bilden sich weniger kühlende Wolken und die Erde heizt sich auf.

Die Sonnenflecken als Frühwarnsystem

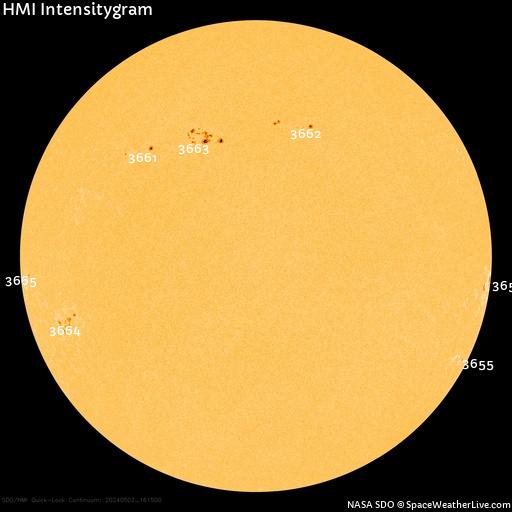

Eine aktive Sonne geht einher mit einer höheren Zahl und einer größeren Häufigkeit von Sonnenflecken, die bisweilen mit starken Sonnenbrillen sogar zu beobachten sind, kurz vor dem Untergang etwa am Meereshorizont, wenn die Blendkraft nachgelassen hat. Schon zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hatte der deutsch-britische Astronom Wilhelm Herschel einen Zusammenhang zwischen den Sonnenflecken und dem Klima registriert und daraus seine Theorie vom Schweinezyklus abgeleitet. Der Hintergrund blieb ihm allerdings verborgen, weil das technische Rüstzeug der modernen Sonnenforschung fehlte. Womöglich gehen auch die fetten und die mageren Jahre, von denen die Bibel berichtet, auf die regelmäßigen Sonnenschwankungen zurück.

Wohlgemerkt: Der Einfluss der Sonne auf das Erdklima funktioniert laut Svensmarks Forschungen nicht über die Varianz ihrer wärmenden Strahlen, die in der Tat äußerst gering ist – weshalb viele Klimaforscher ihr Wirken rundweg, aber womöglich etwas vorschnell abstreiten. Die Wirkung wäre eine subtilere, elektrophysikalische. Svensmark geht davon aus, dass die Änderung in der Sonnenaktivität einen fünf bis sieben Mal stärkeren Einfluss auf Klimaschwankungen hat als die Sonnenstrahlen selbst.

Ein Symptom, das durch diesen Zusammenhang erklärbar wäre und ihn im Gegenzug bestätigt, sticht statistisch hervor: In der Zeit, in der die Erderwärmung so stark zugenommen hat wie nie seit Beginn der Messungen, nämlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert, war die Sonne durchschnittlich so aktiv wie mindestens in den letzten 8.000 Jahren nicht. Dies gilt bei den Wissenschaftlern der Sonnenkunde als „common sense“. Dennoch spielt sie in der tonangebenden Klimaforschung als Einflussfaktor für die globale Erwärmung bisher eine untergeordnete Rolle. Auch weil jener Zusammenhang, ausgehend von der solaren Aktivität über die kosmische Strahlung, die Wolkenbildung bis hin zur globalen Temperatur nicht durchgängig nachweisbar war. Zwischen der kosmischen Strahlung und der Wolkenbildung klaffte eine Lücke in der Nachweiskette.

Svensmark und seine Co-Autoren gehen nun davon aus, genau diesen „Missing Link“ geschlossen zu haben. Es handele sich, so sagt er, um einen „Durchbruch im Verständnis davon, wie kosmische Strahlung von Supernovae die Wolkenbildung auf der Erde beeinflusst“, erzielt durch empirische Versuche in ihren Wolkenkammern. So steht es jedenfalls in der Pressemitteilung zu der Veröffentlichung in „Nature Communication“.

Die Studie belege, dass „eine Änderung in der Ionisierung der Atmosphäre“ sehr wohl die Anzahl der Nuklei beeinflusse, aus denen sich Wolken bilden. Die Experimente in ihren Kammern, in denen sie die Atmosphäre und das Spiel der ionisierenden Strahlungen nachbildeten, hätten ergeben: Aus Teilchen, die von der kosmischen Strahlung aufgeladen werden, bilden sich laut Studie „um mehrere Prozent häufiger“ Wolken, als dies bei „neutralen“ Teilchen der Fall sei. Die Versuche seien über 100 Mal wiederholt worden, um das Signal statistisch zu verdeutlichen.

Die Wolken-Versteher

Die Schwankungen im Sonnenwind lassen den Ionenstrom um etwa 20 Prozent variieren. Svensmark und seine Kollegen schreiben nun, ihre Versuche hätte ergeben: Jene „zwanzigprozentige Schwankungsbreite in der Ionen-Produktion kann unter reinen Bedingungen das Wachstum um ein bis vier Prozent verstärken“ (gemeint ist das Wachstum der Partikel, aus denen sich Wolken bilden). Wie stark dieser Effekt im Einzelnen wirke, hänge von regionalen Unterschieden und den entsprechenden Wolkentypen ab.

Der dargestellte Mechanismus passt zu einer weiteren Studie der dänischen Forscher, die sie vor zwei Jahren vorgelegt hatten. Darin hatten sie eine Korrelation festgestellt zwischen plötzlichen, starken Abschwächungen des Sonnenwindes – sogenannte „Forbush-Ereignisse“ – und Änderungen in der Wolkenbedeckung. Darauf verweisen sie jetzt, wenn sie weiter ausführen: Es sei anzunehmen, dass jene Schwankungen beim Wachstum der Teilchen um ein bis vier Prozent wiederum „die Änderungen in der Wolkenbedeckung um etwa zwei Prozent im Anschluss an Forbush-Ereignisse erklären könnten.“ Zwei Prozent mehr oder weniger Wolkenflächen hört sich zunächst nicht bedeutsam an. Da es bei der Beobachtung der Erderwärmung allerdings um Zehntelprozente von Celsiusgraden geht, könnte dieser natürliche Effekt dennoch eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen.

Für die Autoren lassen sich die physikalischen Experimente deckungsgleich mit der Empirie des Klimageschehens unterlegen. Laut Svensmark gilt dies nicht nur für die beschleunigte Erwärmung zwischen 1970 und 1998, die einherging mit Rekordzyklen der Sonne, sondern auch für die Jahre 2006 bis 2017, als ausgesprochen schwache Zyklen registriert wurden – parallel zu einem zwar sehr hohen, aber eben kaum noch weiter ansteigenden Plateau der Globaltemperaturen. Solche Korrelationen ließen sich über die letzten 10.000 Jahre vielfach nachzeichnen (nicht nur die Höhe der Temperaturen, auch die Stärke der kosmischen Strahlung ist über lange Zeiträume rekonstruierbar).

Noch deutlicher fällt das Zusammenspiel bei der Betrachtung der letzten paar Millionen Jahre aus, als die Temperaturen öfter um 10 Grad stiegen oder fielen, während unser Sonnensystem bei seinem Marsch durch die Galaxie einem heftigen Wechselbad von Regionen mit vielen oder wenigen explodierenden Sternen ausgesetzt war – und entsprechend schwankenden Teilchenströmen: „Der Mechanismus könnte deshalb eine natürliche Erklärung liefern“, so schreiben die Autoren der Studie, „für die beobachteten Korrelationen zwischen Klimaschwankungen und kosmischer Strahlung, moduliert von Aktivitäten entweder der Sonne oder von Supernovae in der Nachbarschaft unseres Sonnensystems, betrachtet über sehr lange Zeiträume.“

Physikalischer Unterbau für historische Betrachtungen

Die Forscher aus Dänemark und Israel sind nicht die einzigen, die den Zusammenhang zwischen kosmischer Strahlung, Sonne und Erdklima erforschen. Der britische Teilchenphysiker Jasper Kirkby hat hierbei vor zehn Jahren schon sehr deutliche Korrelationen dokumentiert. Auch Kirkby führt deshalb physikalische Versuche durch, die den dänischen durchaus ähneln, um den dahinterstehenden Mechanismus zu ergründen. Er forscht mit dem Frankfurter Atmosphärenwissenschaftler Joachim Curtius am europäischen Kernforschungszentrum CERN im schweizerischen Genf, wo er – ebenfalls in einer Kammer, aber auch anhand von Computermodellen – die Entstehung von Wolken aus Aerosolen und geladenen Teilchen untersuchte. Und so den physikalischen Unterbau für seine historischen Betrachtungen herleiten wollte.

Kirkby ist Leiter des Projektes „Cloud“ (Cosmics Leaving Outdoor Droplets). Vor zwei Jahren veröffentlichten die CERN-Forscher ein Zwischenergebnis, das in dieser Hinsicht allerdings negativ ausfiel. Bei ihren Versuchen konnten sie den Einfluss der ionisierenden Strahlung auf die Geburt von abkühlenden Wolken (noch?) nicht greifen. Auch deshalb ist er erstmal skeptisch gegenüber den Ergebnissen aus Svensmarks Studie.

„Insgesamt ist das Papier interessant“, bescheinigt der CLOUD-Forscher seinem dänischen Kollegen, „die theoretische Behandlung in dem Papier ist solide und die Experimente scheinen ordentlich ausgeführt zu sein.“ Doch was die Bedeutung der Versuche mit der nachgestellten kosmischen Strahlung für den Klimadiskurs betrifft, geht Kirkby auf Distanz: „Im Hauptteil, bei der ‚Diskussion‘, liegt er falsch, die Annahmen sind zu optimistisch in der Frage, wie relevant der Effekt ist, wie sehr er sich in seinen Auswirkungen auf das Klima messen lässt.“

Die Auswirkungen von zusätzlichen Ionen, die im Falle von stärkerer kosmischer Strahlung das Wachstum von Aerosolpartikeln und so auch die Wolkenbildung forcieren, taxiert er „auf maximal ein Prozent“. Angesichts jener Schwankungen der kosmischen Strahlung um lediglich 20 Prozent bewege sich der Effekt bei einem oder zwei Zehntel eines Prozentpunktes. „Und das führt zu einer absolut nicht signifikanten Änderung bei den Tröpfchen, die zur Wolke wachsen sollen.“ Svensmark hält dagegen und sagt, sein ermittelter Effekt von einem bis vier Prozent sei bereits auf Grundlage berechnet, dass die Ionenschwankung lediglich 20 Prozent betrage.

Ein Erkenntnisinteresse, zwei Forschungsstandorte, zwei unterschiedliche Ergebnisse. Obwohl man sich in einem einig ist: Die Sonne hat einen größeren Einfluss, als mancher in der Klimaforschung wahrhaben möchte. Svensmark meint zu wissen, warum man in Genf bei den „Cloud“-Versuchen keine wesentlichen Effekte in dem angenommenen Mechanismus finden konnte. Er geht davon aus, dass die Nuclei, die man in Genf auf ihre Veränderung durch die kosmische Strahlung untersucht hat, zu klein gewesen seien, „schätzungsweise um den Faktor zehn“. Auch habe sich Kirkby, sagt Svensmark, bei seiner Studie zu sehr auf numerische Modelle gestützt.

Hier allerdings bringt Kirby seinerseits Kritik an den dänischen Kollegen vor: „Solche Experimente allein reichen nicht für die pauschalen Behauptungen aus dem Papier, die Wirkung muss in einem globalen Modell dargestellt werden, und wenn Sie dafür die Ergebnisse aus Dänemark benutzen, dann wird nach meiner Erwartung eine vernachlässigbare Größe herauskommen.“ Auch Svensmark findet es grundsätzlich eine „gute Idee, die Effekte auf die Wolkenbildung auch in einem globalen Modell weiter zu studieren“, aber er bleibt dabei, „dass unsere Beobachtungen den gesamten Zusammenhang von der kosmischen Strahlung über die Aerosole bis zu den Wolken abbilden.“

Beim Wort „Sonne“ gehen Forscher auf Tauchstation

„Das letzte Puzzle-Teilchen“ im Zusammenspiel von Sonne, kosmischer Strahlung, Wolken und Klimawandel gefunden zu haben, wie es die dänischen Forscher in ihrer Presseerklärung zur Studie formuliert haben, ist in der Tat ein hoher Anspruch. Er stößt auch bei einem anderen Klimaforscher, der selbst nicht zu den großen Kassandrarufern in Sachen Weltklima gehört, auf Zweifel. Auch wenn er Svensmark Ansatz wichtig und bislang sträflich unbeachtet findet.

Der Hamburger Klimaexperte Hans von Storch ist in der Fachgemeinde vor allem dafür bekannt, dass er die Klimaforschung für zu stark politisiert hält. Nach seiner Auffassung rührt sie zu einseitig die Alarmtrommel, auch spielten wirtschaftliche Interessen in die Debatte hinein. Dennoch: Svensmarks Presserklärung empfindet auch er als „unseriös“, „sie ‚überverkauft‘ das vermutlich belastbare eigentliche enge Resultat“. Wobei das Papier „einer professionellen Begutachtung unterzogen wurde,“ sagt der Professor am Hamburger Institut für Meteorologie. Ihm scheint, dass bei den Aussagen der Studie hier und da ein Konjunktiv angebrachter gewesen wäre, auch wenn er für sich eine eher begrenzte Expertise in Sachen Wolkenforschung einräumt.

Und dennoch: Von Storch hat kein Verständnis dafür, dass der Beitrag in der Klimadebatte bislang ignoriert wurde. „Obwohl er ein grundsätzlich kontroverses Thema in der Klimadebatte anspricht, die Rolle veränderlicher Sonneneinwirkung nämlich, wurde er in der öffentlichen Debatte nicht – oder kaum – besprochen.“ Er habe auch in seinen wissenschaftlichen Kreisen bisher „nichts von ihm gehört“. Dies hält er „für bedenklich“. Allein die „Welt am Sonntag“ hat sich in ihrer Ausgabe vom 10. Juni ausführlich auf einer Doppelseite des Themas angenommen.

Von Storchs Klage über die Nichtbehandlung bestätigt Svensmark mit anderen Worten: Im Klimadiskurs sei die Sonne so etwas wie eine „heiße Kartoffel“. Wer sie anpacke, verbrenne sich unter Kollegen schnell die Finger, lautet seine Erfahrung, niemand wolle sich dabei zu weit vorwagen, weil alle nur auf das Kohlendioxid verweisen wollten, um den Umbau der Energiewirtschaft voranzutreiben. Dabei streitet Svensmark selbst gar nicht ab, dass CO2 ein Treibhausgas sei, und dass die Industrialisierung mit der Erderwärmung zu tun habe, doch die Sonne sei der stärkere Motor.

Tonangebend seien trotzdem jene Forscher, die reklamieren, dass alle natürlichen Schwankungen – wie die der Sonnenaktivität – in ihrem Einfluss auf den Klimawandel zu vernachlässigen seien. Was Svensmarks Vorbehalt zu bestätigen scheint: Die beiden auf dem Gebiet tätigen Max-Planck-Institute – für Sonnensystemforschung in Göttingen und für Meteorologie in Hamburg – wollten sich auf Anfrage von „Welt am Sonntag“ zu dem Papier nicht äußern.

Svensmark-Kritiker Kirkby zweifelt nicht grundsätzlich am deutlichen Einfluss von Schwankungen bei der Sonnenaktivität auf den Klimawandel, jedenfalls über längere Zeiträume betrachtet. Wie auch? Er selbst hat in einem Aufsatz in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Surveys in Geophysics“ 2008 festgestellt („Cosmic Rays and Climate“, mit überzeugenden Grafiken): Am Beispiel der Alpen würden die seit – mindestens – 2.000 Jahren zu beobachtenden parallelen Sprünge von Temperaturen und Sonnenaktivität den Schluss nahelegen, diese als hauptsächlichen („major“) Einflussfaktor auf das Klima anzusehen, wie es Kirkby bezeichnet: Die mittelalterliche Warmzeit mit „Temperaturen ähnlich den heutigen“, wie er schreibt, die Kleine Eiszeit im 17. Jahrhundert und ihr Ende, die etwas schwächere Abkühlung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der anschließende Beginn der Erderwärmung mit einem kleinen Knick zur Mitte des 20. Jahrhunderts, der heutige Stopp der Erwärmung – all dies verläuft in den vielfältigen Grafiken Kirkbys nur allzu deutlich im Rhythmus der Sonnenaktivität.

Wärme? Kälte? Regen? Die Antwort weiß der Sonnenwind

Dabei handelte es sich ganz offenbar nicht um ein regional begrenztes Phänomen, der Zusammenhang gilt nicht nur in der nördlichen Hemisphäre, sondern könne ebenso abgelesen werden an der Entwicklung etwa der Anden-Gletscher. Auch für weitere Parallelen hatte der Genfer Forscher umfangreiche Daten zusammengetragen: Außer den Temperaturen folgt den Ausschlägen der Sonne auch der Rhythmus von Dürren und Regenjahren. Wärme? Kälte? Regen? Trockenheit? Monsun? Die Antwort weiß der Sonnenwind, darf man aus Kirkbys historischen Studien herauslesen, frappant deutlich. Auch wenn er einschränkt, dass die Sonne seiner Ansicht nach in den letzten Jahrzehnten an Dominanz im Klimageschehen gegenüber anderen Faktoren – wie CO2 – eingebüßt habe. In der Paläoklimaforschung jedenfalls ist für Kirkby der Einfluss der Sonne der entscheidende Faktor.

Der Cloud-Forscher sagt: „Die Korrelationen sind viel zu zahlreich und zu vielfältig, als das Ganze als Zufall abtun zu können.“ Es geht ihm vor allem um die Parallelen, die sich über Zeiträume von mehreren hundert Jahren ergeben. Da seien die Schwankungen in der Sonnenaktivität „die einzigen möglichen Faktoren, die sich als äußere Faktoren für die beobachteten Klimaveränderungen anbieten, vielleicht verbunden mit den regelmäßigen internen Oszillationen in der Atmosphäre oder den Ozeanen.“ Die Wärme der Sonnenstrahlen selbst kann es nicht sein, die hat sich in jenen Zeiten so gut wie nicht geändert. Doch auch wenn die Effekte deutlich seien, so gilt für ihn nach wie vor: „Wir haben den Mechanismus noch nicht gefunden.“

Was Kirkby von Svensmark unterscheidet: Der Däne behauptet, das Geheimnis, das hinter dieser Korrelation steht, den Wirkmechanismus, entschlüsselt zu haben, der CERN-Forscher bezweifelt dies. Wird er auf diesem Feld trotzdem selbst weiterarbeiten? Schließlich hat er es selbst auch über Jahrzehnte beackert. „Selbstverständlich“, antwortet Kirkby, „es bleibt eine offene Frage, natürlich treibe ich das weiter voran.“ Und das Papier seines Kollegen Svensmark sei dafür ja auch nutzbar und lesenswert. Es gebe nach heutigem Wissensstand auch nur zwei denkbare Wege, mit denen man Sonne und Klima zusammenführen könnte: Die Ionen aus dem Kosmos und die UV-Strahlung, doch diese wird in der Stratosphäre absorbiert, so dass sie in der unteren Atmosphäre nur schwache Effekte zeigt.

Wird der solare Einfluss in den Klimamodellen zu wenig berücksichtigt? „Es ist doch ganz einfach“, antwortet Kirkby: „So lange ein Mechanismus nicht ausreichend abgebildet ist, kann der vermutete Effekt – etwa der kosmischen Strahlung – nicht in die Modelle eingebaut werden.“ Fehlt es an Geld bei der Sonnenforschung? „Ich weiß nicht, wie viel da hineingesteckt wird. Viel auf jeden Fall in die satellitengestützte Erkundung der Sonne selbst. Zu wenig dagegen in den Zusammenhang zwischen Sonne und Klima“, sagt Kirkby – und ist um Versöhnlichkeit bemüht: „Ich glaube aber, dass das Thema in der Klimadebatte seriös behandelt wird.“

Römisches Klimaoptimum, frühmittelalterliche Kälteperiode, hochmittelalterliche Warmzeit, frühneuzeitliche „Kleine Eiszeit“, alles passt mit der rekonstruierten Sonnenaktivität zusammen, bis hin zur Erwärmung ab Mitte des 20. Jahrhunderts, möglicherweise mit der Verzögerung von mehreren Jahren. Aber gilt dieser Zusammenhang mit unserem Zentralgestirn auch in allerjüngster Zeit, etwa ab den 1980er-Jahren? Abgesehen davon, dass sich nun längst auch das CO2, der Mensch also, als „externer Faktor“ ins Geschehen eingemischt hat, wie stark auch immer?

Gibt es eine „versteckte“ Erwärmung?

Was theoretisch einen Unterschied bei diesem Zusammenhang zwischen früher und heute ausmachen könnte: Durch die Industrialisierung hat der Mensch, populär ausgedrückt, die Luft erheblich verschmutzt – eine Entwicklung, die in den reichen Ländern dank gewachsenen Umweltbewusstseins abgemildert werden konnte, die aber heute umso stärker manches Schwellenland plagt. In den Worten der Atmosphärenforscher heißt dies, es befinden sich erheblich mehr Aerosole, Schwebstoffe in der Luft, vor allem Sulfat-Teilchen. Diese aber reflektieren die Sonneneinstrahlung zum einen selbst, direkt also, sie befördern aber auch die Wolkenbildung aus ihren winzigen Nuklei heraus, wirken somit doppelt.

Ist also deshalb seit der Industrialisierung der Wolkenbildungsprozess beschleunigt und verstärkt? Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, als die Luft noch sauberer und dieser Prozess deshalb gehemmt war? Anders ausgedrückt, in die Zukunft gefragt: Wird also dann, wenn eine effektivere Umweltpolitik endlich weltweit greift und die heutige dreckige, aerosolreiche Luft gereinigt ist, sich die Erderwärmung erst richtig beschleunigen? Haben wir es also heute mit einer zusätzlichen, aber versteckten Temperaturerhöhung zu tun, die nur statistisch vernebelt ist, durch die reflektierenden Aerosole aus den Industriefeuerungsanlagen sowie die von ihr verstärkten Wolkenbildung?

Klimaforschungsinstitute und auch der Weltklimarat IPCC haben diese alarmierende These eine Zeitlang vertreten oder vertreten sie immer noch. Doch hierbei konnten die Atmosphären- und Wolkenforscher um Kirkby aus Genf inzwischen für mehr Klarheit sorgen. Im Jahr 2016 veröffentlichten sie in der Zeitschrift „Nature“ eine Studie, die hinsichtlich dieser „versteckten Erwärmung“ Entwarnung gab. „Wir konnten zeigen, dass bei einem saubereren Himmel die natürlicheren Partikel, die von Bäumen stammen, effektiver werden.“ Vor allem die Absonderungen von Pinien, die damals erheblich weiter verbreitet waren, spielten dabei eine Rolle. Deren natürliche Partikel, Kohlenwasserstoffe, haben bei der Wolkenbildung eine umso größere Bedeutung, je weniger Sulfate aus den Industrieschloten den Himmel verdüstern. Dies haben die Cloud-Forscher nach Untersuchungen in den Schweizer Bergen und in ihrer Wolkenkammer am CERN-Forschungsinstitut empirisch nachweisen können. Daher: „Es wird auch dann noch viele Wolken geben, wenn der Himmel gereinigt ist“, sagt Kirkby.

Die bisherigen Klimamodelle, die aus einer solchen – nur durch Industrieabgase „versteckten“ – zusätzlichen Erwärmung ausgingen und daraus die wahrscheinlichen Temperaturen im Jahr 2100 ableiteten, lagen bei der Beurteilung dieses Effektes laut „Nature“ um etwa 50 Prozent daneben. Kirkby: „Es stellte sich heraus, dass diejenigen Modelle, die eine sehr hohe Temperatur zum Ende des Jahrhunderts vorhersagten, exakt diejenigen sind, die von einer relativ wolkenfreien vorindustriellen Welt ausgehen.“ Und die gab es eben nicht.

Vielmehr waren die Bedingungen der Wolkenbildung vor der Industriellen Revolution den heutigen ziemlich ähnlich. Auch diese Erkenntnis führte zu einer neuen Sicht auf die Computermodelle, die Anhaltspunkte zur globalen Temperatur in 80 Jahren liefern sollen. Sie sind weder besonders scharf in ihrer Aussage noch können sie als Ausdruck von Konsens in der Wissenschaft gelten.

Die Debatte ist noch längst nicht beendet

In der öffentlichen Diskussion ist heute fast ausschließlich vom Kohlendioxid und somit vom Menschen die Rede, wenn es um die Ursachen des Klimawandels geht. Parallel dazu heißt es, in der Gemeinde der Klimaforscher seien sich 97 Prozent aller Experten einig. Worüber diese Einigkeit aber konkret bestehen soll, bleibt dabei fast immer offen. Darüber, dass es wärmer geworden ist? Dies vielleicht noch am ehesten. Darüber, dass diese Erwärmung sich fortsetzen wird? Da wird es womöglich schon schwieriger. Vor allem aber bei der Frage, wie hoch der Einfluss des Menschen sei, ist man sich alles andere als einig. So ist beispielsweise für viele die relativ hohe Temperatur der vergangenen drei Jahre ein Beweis dafür, dass die Erwärmungspause, die nach dem Millennium eingesetzt hatte, inzwischen beendet sei. Inzwischen stiegen die Temperaturen wieder, wenn auch eher geringfügig. Manche wollen diese Pause gar nicht ausgemacht haben, viele andere schon – und beileibe nicht nur die vielzitierten „Klimaskeptiker“. Selbst in einem Bericht des Weltklimarat IPCC ist in dem Zusammenhang von einem „Hiatus“ (Pause“) die Rede.

Andere wiederum sehen die richtige Pause erst vor uns. Darunter sogar auch James Hansen und Gavin Schmidt, der frühere und der jetzige Direktor des Goddard Institute for Space Studies (GISS) der NASA. Beide sind ansonsten eher bekannt durch ihre Warnungen vor der ganz großen Klimakatastrophe. Doch kürzlich schrieben sie – mit mehreren anderen Kollegen – in einem Papier, es sei „plausibel, wenn nicht wahrscheinlich, dass der Klimawandel in den nächsten zehn Jahren den Eindruck einer Pause (‚Hiatus‘) erwecken wird“.

Und warum? „Wegen einer Kombination aus dem Sonnenzyklus und dem starken El Nino 2016“ – einer regelmäßigen Klimaanomalie im Pazifik, die dieses Mal außergewöhnlich stark ausgefallen war und die globalen Temperaturen 2015, 2016 und wohl auch 2017 stark nach oben gepusht hat, bevor sie sich jetzt, grob gesagt, wieder auf dem zuvor herrschenden Plateau eingependelt haben. Schmidt und Hansen meinen dann auch ganz pauschal: „Wir dürfen die Schwankungen der Sonne nicht unterschätzen im Vergleich zur Schieflage in der energetischen Strahlungsbilanz.“

Immer wieder erweckt die heutige Debatte über den Klimawandel den Eindruck, Kohlendioxid sei der alleinige Verursacher des Klimawandels, und die Erwartungen über dessen Auswirkungen müssten ständig nach oben korrigiert werden. Dies gilt sicher nicht für Svensmark, Kirkby oder andere (wie etwa Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning, Autoren des Buches „Die kalte Sonne“ sowie Herausgeber des gleichnamigen Blogs), die die solare Komponente bei der Erderwärmung erforschen. Sie alle stellen nicht infrage, dass CO2 ein Treibhausgas ist. In den letzten zehn Jahren sind gleich eine ganze Reihe von Studien erschienen, die die „Klimasensitivität“ von CO2, also seinen Einfluss auf die Temperaturentwicklung, geringer einschätzen als etwa der Weltklimarat IPCC. Was bei dessen Sachstandsberichten fast unterging: Der IPCC selbst hat seine Schätzungen hierbei zuletzt eher zurückgenommen als erhöht.

Die Begriffe „Klimaleugner“, auch schon „Klimaskeptiker“ sind einfach unsinnig. Dies vor allem, wenn es dabei um Menschen geht, die Ausmaß, Ursachen oder auch Folgen des Geschehens lediglich anders gewichten. Es ist durchaus nicht unumstritten, um wieviel Grad sich die globale Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts erhöhen wird – und schon gar nicht, wie hoch der menschliche und wie hoch der natürliche Anteil daran sein wird. Wer dies ignoriert und behauptet, die wissenschaftliche Debatte sei beendet, stellt die Dynamik der Forschung in sträflicher Weise infrage. Es bleibt spannend.

Titel der Studie: „Increased ionization supports growth of aerosols into cloud condensation nuclei“. Erschienen in „Nature Communications“. Autoren: Henrik Svensmark, Martin B. Enghoff, Nir J. Shaviv und Jacob Svensmark. Erschienen in „Nature Communications“, Dezember 2017.

Anmerkung der EIKE-Redaktion: Wir danken den Herren Dirk Maxeiner (Achgut) und Ulli Kulke für ihre freundliche Genehmigung zum Abdruck des Artikels.

An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass zwei EIKE-Autoren im April 2017 eine begutachtete Facharbeit zu einem verwandten Thema veröffentlicht haben. In ihr wird der Einfluss der Sonne auf die Erdtemperatur der letzten 2000 Jahre statistisch signifikant belegt (TOASCJ-11-44). Die „Sonnenallergie“ der klimaforscher beschränkt sich daher nur auf den Teil von Wissenschaftlern, die neben dem anthropogenen CO2 alles andere inzwischen aus den Augen verloren haben. Scheuklappen nannte man dies früher, heute ist es wohl eher politische Korrektness oder Angst vor Ausgrenzung im Kollegenkreis.

Horst-Joachim Lüdecke, EIKE-Pressesprecher

Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:

- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.

- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.

- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.

- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.

- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.

Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Der größte Schwachsinn in diesem Artikel ist erstaunlicherweise noch gar nicht angesprochen worden. „Durch die Industrialisierung hat der Mensch die Luft erheblich verschmutzt. …. Aerosole, Schwebstoffe, …vor allem Sulfat-Teilchen.“ Was hat dieser Parasit Mensch nun eigentlich verbrochen? Er hat zu den Abermillionen Tonnen Aerosolen und Schwebstoffen aus Sandstürmen, Mikropartikeln von Pflanzen und Waldbränden, und Sulfat-Teilchen aus Vulkanen, die in der vormenschlichen „sauberen Luft“ enthalten waren, einen Beitrag hinzugefügt, dessen zusätzlicher Einfluss auf das Klima nicht messbar ist.

Viel Text und viele Gemeinplätze.

„Klimaschwankungen in den letzten Jahrzehnten.“

„El Nino 2016“ – eine regelmäßige Klimaanomalie im Pazifik.“

– Klima ist doch wohl Wetterstatistik über mindestens 30 Jahre, oder?

„Der Teilchenstrom trifft auf die Erdatmosphäre, ionisiert dort vorhandene mikroskopisch kleine Schwebstoffe, sogenannte „Aerosole“, sorgt so dafür, dass diese sich vergrößern, dass Wasserdampf an ihnen kondensiert und sich so Wolken bilden. Und zwar in den unteren Schichten der Atmosphäre, also dort, wo sie kühlend auf die Erdtemperatur einwirken, weil sie die wärmenden Strahlen der Sonne wieder zurückwerfen. Wolken in den oberen Schichten dagegen halten die auf die Erde eingestrahlte Wärme in der Atmosphäre zurück, erhitzen sie also eher, als dass sie sie kühlen.“

– gilt diese schöne Erklärung der Wolkenwirkung für die Tagseite oder die Nachtseite, oder für die Übergangszonen?

„In der Zeit, in der die Erderwärmung so stark zugenommen hat wie nie seit Beginn der Messungen, nämlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert…“

– 1974 wußte der Spiegel zu berichten, daß die mittlere Jahrestemperatur auf der nördlichen Halbkugel 1940 bis 1970 von 16°C auf 15,7°C gefallen sei (Warnung vor der bevorstehenden Eiszeit). Die Bundesdrucksache 12/2400 konstatierte eine Globale Temperatur von 15,5°C im Jahre 1990. Beim WBGU kann mann für 1995 eine Welttemperatur von 15,3°C nachlesen.

Muß also die Südhalbkugel unheimlich wärmer geworden sein., zumindest in der 2. Hälfte ders vergangenen Jahrhunderts.

Heute haben wir ja nur noch 14,7°C.

„Tonangebend seien trotzdem jene Forscher, die reklamieren, dass alle natürlichen Schwankungen – wie die der Sonnenaktivität – in ihrem Einfluss auf den Klimawandel zu vernachlässigen seien.“

Was natürlich auch die römische Warmzeit zu Lebzeiten Christi erklärt, wo die Römer es allerdings nicht schafften Schottland zu erobern und den Limes bauen mußten, damit der Schnee nicht bis zu den Alpen kam.

Die Sonne kann man nicht abkassieren!

Die Gegenstrahlung ist die größte Idiotie in der gesamten Geschichte der Naturwissenschaften, weil sie etwas behauptet, von dem schon seit über hundert Jahren klar ist, dass es milliarden Belege gibt, die das Gegenteil zeigen. Jeder Stern in diesem Universum, der heute noch existiert, ist aus einer Gaswolke entstanden, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammen gefallen ist. Das konnte nur passieren, weil in den Wolken Material enthalten war, welches strahlen konnte. Jede dieser Wolken hat sich also durch Strahlung abgekühlt und konnte dann zu einem Stern kollabieren. Die einzige Gaswolke im gesamten Universum, die in der Lage ist, jede Menge Strahlung abzugeben, dabei andere Körper zu erwärmen, ohne dabei selber abzukühlen, ist unsere Atmosphäre.

Hier werden gerade 400 Jahre Naturwissenschaften und ihre Prinzipien auf den Müllhaufen der Geschichte geschmissen.

„Jeder Stern in diesem Universum, der heute noch existiert, ist aus einer Gaswolke entstanden, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammen gefallen ist.“

Diese Hypothese kann auch eines dieser Märchen sein, mit denen sich das Wissenschaftsestablishment an seine Sessel krallt.

Fangen Sie bitte hiermit an:

https://youtu.be/9EPlyiW-xGI

Unter dem Stichwort „primer fields“ finden Sie mehr auf youtube…

MfG

Interessant, die Präsentation. Das passt zu dem, was Kant schon vor 200 Jahren geschrieben hat. Die Schwerkraft allein ist viel zu schwach, um Planetensysteme wie unseres entstehen zu lassen. Die Materie kann sich nur zu Planeten zusammenballen, wenn sie verklumpt. Diese „Verklumpung“ geschieht dann halt über die elektromagnetischen Vorgänge wie in der Präsentation beschrieben. Aber wenn die Gaswolke sich nicht vorher zusammenballt, werden die elektromagnetischen Kräfte viel zu schwach sein, um Strukturen zu bilden.

Im Übrigen bin ich der Meinung, man sollte nicht alle Wissenschaftler ständig als Idioten hinstellen, nur weil paar Klimaforscher denken, sie machen, was sie wollen. Die werden ihre Quittung schon noch kriegen. Dozenten für wissenschaftlischen Kommunismus mußten vor 30 Jahren auch auf Raumpfleger umschulen.

„Aber wenn die Gaswolke sich nicht vorher zusammenballt, werden die elektromagnetischen Kräfte viel zu schwach sein, um Strukturen zu bilden.“

Nein. Bitte sehen Sie sich die weiteren Videos noch an.

@K. Schoenfeld

„The primer fields“ – Auch wieder so ein ausgewiesener Unsinn. Sparen Sie sich die Zeit, den YOUTUBE Unsinn anzusehen.

Nur eine Patentanmeldung und Demonstrationen sind verfügbar. Eine Demonstration ist kein Experiment! Die Demonstrationen illustrieren lediglich ein Phänomen.

In seinem Patent behauptet er, Energie aus Magneten zu extrahieren. Das ist unmöglich und würde dem Erhaltungssatz der Energiebilanz wiedersprechen. Magnete sind nur ein Vermittler – Die Felder zwingen ungebundene Elektronen, sich auf bestimmten Bahnen zu bewegen. Es gibt keinen Weg, mit einer „cleveren“ Anordnung von Magneten kinetische Energie zu erzeugen.

Mfg

Werner Holtz

„„The primer fields“ – Auch wieder so ein ausgewiesener Unsinn. Sparen Sie sich die Zeit, den YOUTUBE Unsinn anzusehen.“

Herr Holtz,

es geht hier nicht um Energieerzeugung aus dem Nichts. Das wäre Quatsch.

Es geht um Plasmaflüsse im All, um die dabei sich bildenden Magnetfelder und deren Auswirkungen auf die Verteilung der Materie.

Die Versuche der Primerfields-Reihe bilden dabei im All sichtbare Strukturen ab.

Also bitte nicht vorschnell urteilen…

MfG

Nun, man suche nach den Artikeln von Schilling in Hamburg (Meteorologisches Institut) zu den Großwetterlagen und deren verschiedenen Zyklen. Ich meine mich daran zu erinnern, daß da auch ein 11-Jahreszyklus dabei war. Nun sind 40 Jahre vergangen, sodaß das Ergebnis überprüft werden kann.

„Sie alle stellen nicht infrage, dass CO2 ein Treibhausgas ist.“

Was ist das, ein „Treibhausgas“?

Absorbiert es?

Emittiert es?

Unter welchen Bedingungen???

Solange dies nicht geklärt und durch entsprechende MESSUNGEN belegt ist, zeigen solche Beiträge nur die unterirdische Qualifikation bzw. den schlechten Willen der an der Diskussion beteiligten.

Laut Clausius (kürzlich von Herrn Kramm hier wieder zitiert) kann Wärme nicht von „kalt“ nach „warm“ fließen. Dies gilt auch, wenn mit Hilfe von Linsen/Spiegeln etc. die Menge der auf eine Fläche treffenden Photonen künstlich erhöht wird.

Laut Clausius ist damit eine Strahlungsbilanz an der Erdoberfläche unter Berücksichtigung der Gegenstrahlung völliger Humbug!

(Hinweis für Herrn Kramm: eine „Bilanz“ muß nicht ausgeglichen sein…)

Was passiert mit diesen, von kühleren Objekten abgestrahlten Photonen, wenn sie auf einen wärmeren Körper treffen?

Werden sie absorbiert oder reflektiert?

Bevor dieses blöde Gelaber über Sensitivität und all dem CO2-Quatsch endlos fortgeführt wird, sollten doch erst mal diese prinzipiellen Fragen geklärt werden.

Oder all die CO2-Xxxxxx kaufen endlich meinen Gegenstrahlungshähnchengrill, gerne auch den Mondlichtkugelgegenstrahlungshähnchengrill.

Dann werde ich reich und die CO2-Mafia kann von mir aus machen was sie will…

Ich vermute, manche Wissenschaftler beziehen sich auf die IPCC-Definition Greenhouse Gas, welche nichts anderes aussagt, als daß es sich um infrarotsensitive Gase handelt. Und das kann man ohne Probleme anerkennen, ohne den ganzen Sermon der Gegenstrahlung mitzutragen. Sie tun das vermutlich auch im Kalkül, nicht von vorne herein als „Spinner“ abqualifiziert zu werden.

Sehr geehrter Herr Keks, Sie sprechen mir aus der Seele – ich bin kein NWI-Ausgebildeter, erst recht kein in diesen Fragen als Experte einzustufender (dafür hat man ja jetzt Historikerinnen, Politikwissenschaftlerinnen, Germanistinnen, Anglistinnen und Kunsthistorikerinnen – aber auch Physikerinnen) – nur frage ich allen Ernstes, wie man in diesem Artikel behaupten kann, das seien neue Gesichtspunkte, noch nie erwähnt, diskutiert. So dieser höchst ominöse Herr von Storch. Und dann diese Treibhaustheorie. Ich weiß noch, wie mir ein ausgewiesener Physiker aufgezeichnet hat, wie das CO2 so etwas wie eine Scheibe in der Atmosphäre formte – daran prallte aber nur eine etwaige Gegenstrahlung ab, wodurch es eben auf Erden heißer werden würde. Eingehende Strahlung ging durch, munter! Es war komplett unmöglich auch nur irgendetwas dagegen einzuwenden – und da ich nicht vom Fach war! Was auch bei anderen, in höheren akademischen Weihen sich Befindenden exakt das Gleiche war – auch nur irgendso etwas wie den doch höchst geringen Anteil anthropogen erzeugten CO2s nur zu erwähnen oder daß CO2 schwerer ist als die sonstige Luft – ein Vorteil für die Pflanzen, die es sich sonst von sonstwoher „angeln“ müssten usw usw. No chance! Es prallte alles an der Scheibe ab: geformt durch anthropogenes CO2 ( anderes spielte keine Rolle) oder der eigenen Überheblichkeit.

Der oben ausgeführte Beitrag, der nicht die Bohne Bezug nimmt auf Berechnungen und Analysen z.B. von Abdusamatov , ist schön lang.

Herr Börger,

Wenn Sie wieder mal einen Helden der Wissenschaft treffen, befragen Sie diesen einfach mal nach dem Wunder des Kaffekochens. Kaffee absorbiert Licht genau wie CO2. Nehmen Sie also eine Filtermaschine, befüllen diese randvoll mit Wasser und füllen den Filter nur halb. Sie erhalten eine bräunliche Brühe. Als zweites machen Sie den Filter randvoll. Sie erhalten Kaffee schwarz wie die Nacht. So weit entspricht das der Theorie. Nun erhöhen Sie die Konzentration noch weiter (voller Filter, aber nur halb voll mit Wasser). sie sehen keinen Unterschied mehr. schwarz bleibt Schwarz. Nur in der Klimaforschung kann Strahlung absorbiert werden, die gar nicht mehr da ist.

@besso keks

Ja – das CO2 strahlt – natürlich – keiner kann das beweisen, aber was soll es – Milliarden glauben ja auch an einen Gott – und auch hier – keiner kann es beweisen – und in beiden Fällen wird viel Unheil über die Menschheit verbreitet – kann man nicht viel machen -die wollen das so!

beso keks

In welchen Infrarot Spektrallinien solare Strahlung einstrahlt und durch das Wien’sche Verschiebungsgesetz emittiert wird, sowie CO2 in der Lage wäre, Infrarot Strahlung zu absorbieren und wieder zu emittieren, ist durch spektroskopische Messungen längst bekannt.

Hier das Diagramm der spektralen Linien.

http://www.centil-europe.ch/Forschung/Bilder/Co2/Infrarot_Gase.png

CO2 bewegt sich bei der Absorbtionsfähigkeit ausserhalb der solaren Infrarot Einstrahlung und Emission. Es existieren leichte Überschneidungen, diese sind jedoch extrem geringfügig, deshalb nur eine sehr minimale kaum vorhandene Absorbtionsfähigkeit. Durch die geringfügige Absorbtionsfähigkeit ist die Fähigkeit der Emission grösser, das heisst nicht im Gleichgewicht. Eine Zunahme des atmosphärischen Volumenanteils des CO2s würde daher zu einer zunehmenden Abkühlung führen.

Die Behauptung, CO2 wäre ein Treibhaus-Spurengas, ist schon aufgrund der extrem geringen Volumenprozent eine totale Absurdität. Unverständlich, dass Physiker solchen kompletten Unsinn behaupten, ausser es geht wie immer, um die Sicherstellung von Forschungsgeldern. In diesem Fall ist die Wissenschaft dieser Forscher zur reinen Prostitution verkommen.

René Funk