Winter-Nachlese: Die Besonderheiten der Winterwitterung 2022/23 – Teil 1: Die Winterwitterung 2022/23 in Deutschland

Stefan Kämpfe

Der „Schaukelwinter“ 2022/23 ist längst Geschichte, doch erst jetzt liegen alle Daten vor, welche zu seiner endgültigen Einordnung in die Klimageschichte benötigt werden. Und auch die Daten der meisten internationalen Stationen sind nun „eingetrudelt“. In Mitteleuropa verlief dieser Winter zum Glück für uns alle relativ mild – doch anderswo zeigte er seine Zähne. Zunächst sollen in einem ersten Teil aber nur die mitteleuropäischen Verhältnisse mit dem Schwerpunkt Deutschland erläutert werden.

Wie mild war der Winter 2022/23 denn nun wirklich?

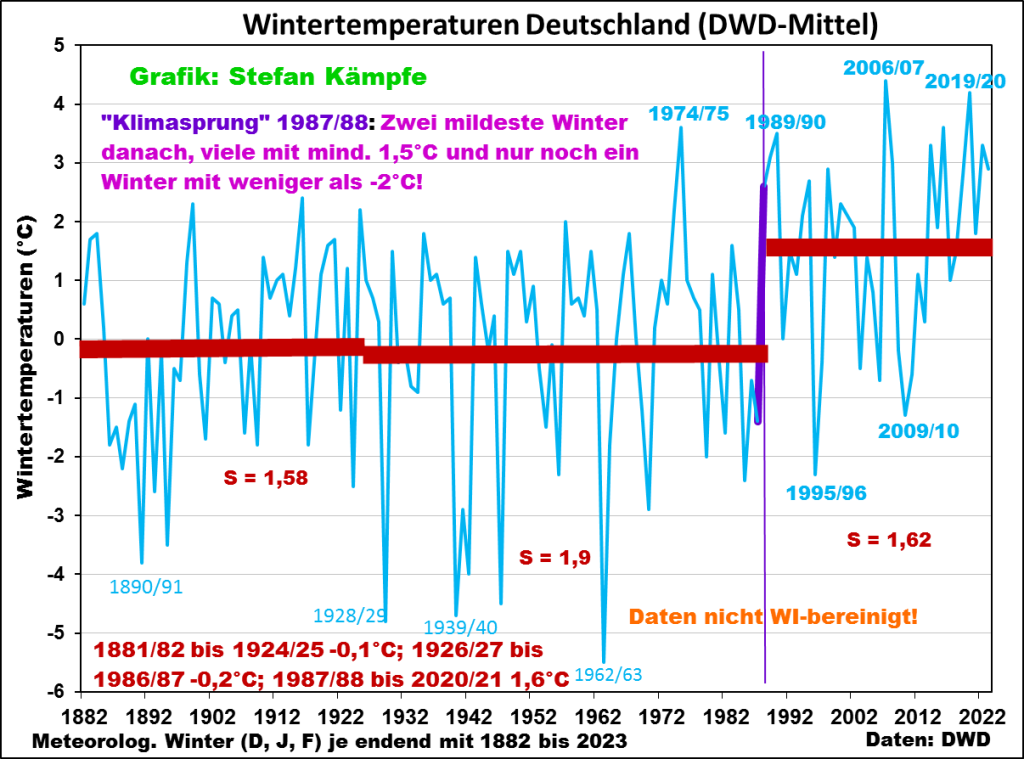

Mit 2,9°C im Deutschen Flächenmittel zählte dieser meteorologische Winter, welcher aus rechnerischen Gründen stets die kompletten Monate Dezember, Januar und Februar umfasst, zweifellos zu den mildesten. Aber das relativiert sich, wenn man längere Zeiträume und Zeitabschnitte betrachtet. Ein DWD-Flächenmittel für Deutschland liegt seit dem Winter 1881/82 vor. In dieser 142ig-jährigen Reihe belegt er Rang elf – auf den ersten Blick ein sehr milder Winter. Doch schaut man sich die gesamte Reihe an, so stellt man fest, dass nahezu alle extrem milden Winter, von 1974/75 einmal abgesehen, in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten aufgetreten sind, gipfelnd mit dem Rekordwinter 2006/07. Dabei sind noch zwei Umstände zu beachten: Im späten 19. Jahrhundert, also zum Start der Reihe, herrschte noch die letzte Phase der „Kleinen Eiszeit“, es war besonders kalt, und die Daten sind nicht vom langsam zunehmenden Wärmeinsel-Effekt (WI) bereinigt. Näheres zur WI-Problematik unter anderem hier.

Abbildung 1: Die Entwicklung der Wintertemperaturen in Deutschland lässt sich in drei Etappen einteilen: Eine erste mit vorwiegend kühlen Wintern, in welcher die Werte von Winter zu Winter relativ wenig schwankten, endete etwa Mitte der 1920er Jahre. Danach eine Phase mit stärkeren Schwankungen; herausragend kalt waren der Winter 1928/29, die drei Kriegswinter 1939/40 bis 1941/42 und der von 1962/63 (Bodensee letztmalig völlig gefroren); herausragend mild war der von 1974/75. Mit dem Klimasprung von 1987/88 begann die bis heuer andauernde Serie der sehr milden Winter, doch liegt der Rekordwinter von 2006/07 nun schon mehr als anderthalb Jahrzehnte zurück; und die Daten sind nicht WI-bereinigt.

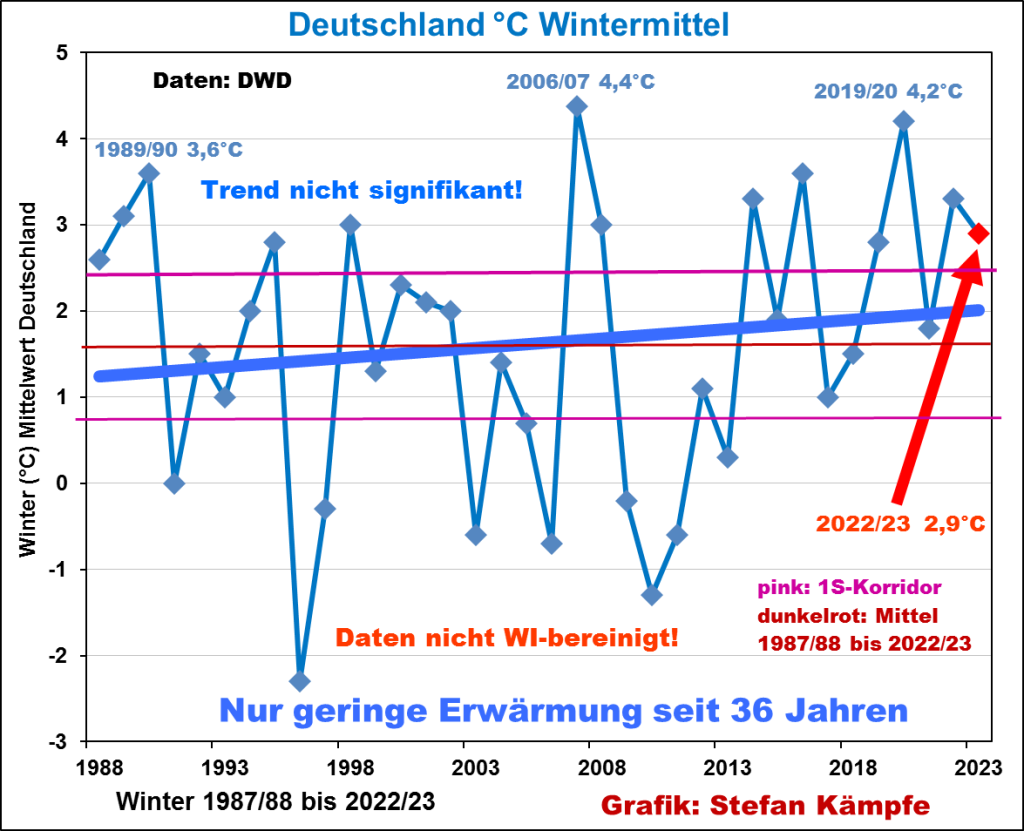

Es lohnt sich, den letzten, sehr milden Abschnitt genauer zu betrachten. Alle Winter, welche die einfache Standargabweichung nach oben überschreiten, können als „sehr mild“ bezeichnet werden; der Winter 2022/23 schaffte das nur knapp. Der leichte Erwärmungstrend ist nicht signifikant; vermutlich ist die winterliche Erwärmung in Deutschland nun weitgehend ausgereizt.

Abbildung 2: Betrachtet man nur die letzten 36 Winter, so war der von 2022/23 nicht herausragend mild.

Leichte winterliche Erwärmung nur in den unteren, etwas Abkühlung in den höheren Luftschichten?

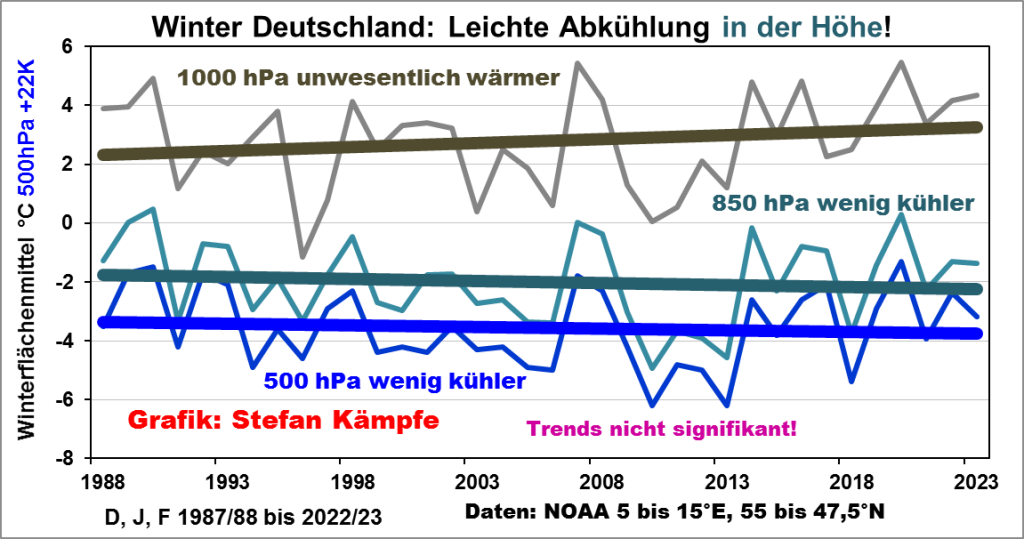

Anhand der Aerologischen Daten des Amerikanischen Wetterdienstes (NOAA) lässt sich die Wintertemperatur für ein Planquadrat, in welches Deutschland passt, errechnen. Sie weicht ermittlungsbedingt zwar leicht vom DWD-Mittel ab, zeigt aber seit 1988 dessen Verhalten. Aber in höheren Schichten der Troposphäre fehlt dieses Verhalten (keiner der Trends ist freilich auf höheren Vertrauensniveaus signifikant).

Abbildung 3: Entwicklung der Wintertemperaturen nach den NOAA-Daten für Mitteleuropa in drei Höhenniveaus: In bodennahen Luftschichten (1000 hPa-Niveau, grau), in etwa 1.500 Metern Höhe (850 hPa, blaugrün) und in etwa 5.500 Metern Höhe (500-hPa-Niveau, dunkelblau). Man erkennt eine leicht gegenläufige Entwicklung. Weil die Temperaturen im 500-hPa-Niveau sehr niedrig sind, wurden diese zur besseren Einpassung in die Grafik um 22 Kelvin (22°C) angehoben; der Trend ändert sich dadurch nicht.

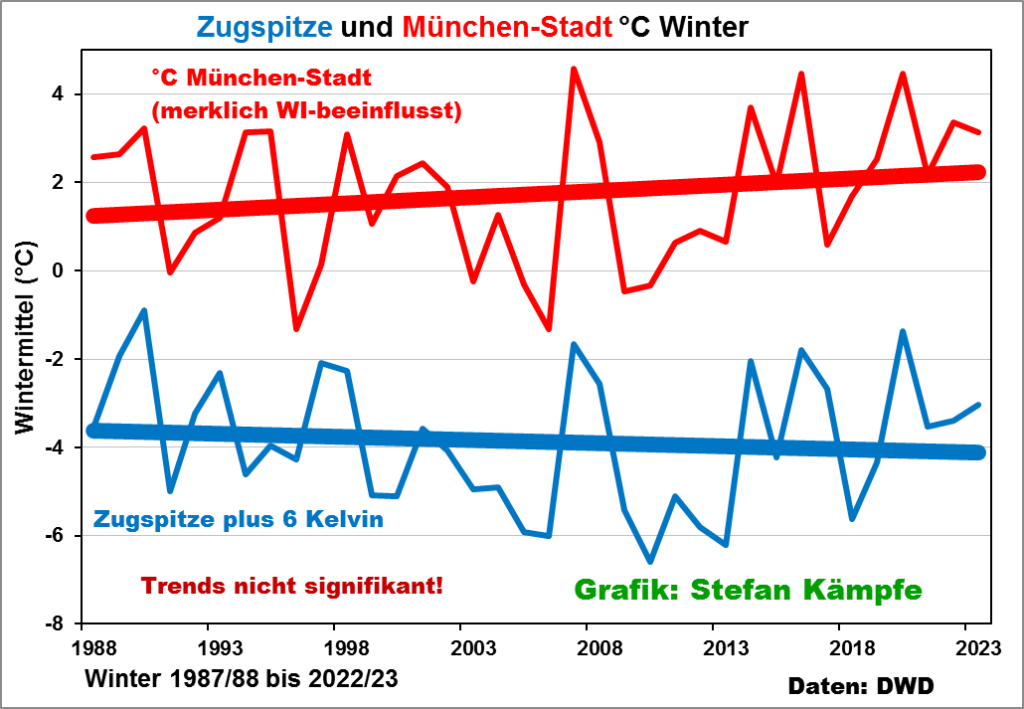

Selbiges zeigt sich auch bei direkten Stationsvergleichen; tiefer liegende Stationen erwärmten sich, hohe Berggipfel kühlten eher etwas ab.

Abbildung 4: Vergleich zweier nicht weit entfernter, aber sehr unterschiedlich hoch gelegener DWD-Stationen: München-Stadt erwärmte sich im Winter leicht, der Zugspitzgipfel kühlte leicht ab. Weil die Temperaturen auf der Zugspitze sehr niedrig sind, wurden diese zur besseren Einpassung in die Grafik um 6 Kelvin (6°C) angehoben; der Trend ändert sich dadurch nicht.

Es besteht also öfter ein großes Temperaturgefälle zwischen dem milden Flachland und den winterlich kalten Bergen. Schon kleinere Erhebungen präsentieren sich manchmal mit einer Schneehaube, während in tieferen Lagen der Schnee fehlt.

Abbildung 5: Starke Temperaturabnahme in der Luftmasse mP mit der Höhe: Nicht nur am 23. Januar 2021 war diese in der hügeligen Landschaft deutlich sichtbar. Der Gipfel des schneebedeckten Hügels (Großer Ettersberg bei Weimar) liegt nur etwa 200 Meter höher, als der Standort des Beobachters an einem Getreidefeld. Geschneit hatte es überall etwa gleich viel, aber nur oberhalb von 300 Metern blieb der Schnee auch liegen. Foto: Stefan Kämpfe

Als mögliche Hauptursache dieses unterschiedlichen Temperaturverhaltens kommen die Großwetterlagen in Betracht. Seit dem Klimasprung dominieren im Winter Westwetterlagen; die bei diesen herangeführten Luftmassen mP und mPs sind zwar in den unteren Luftschichten mild, in der Höhe aber sehr kalt. Besonders deutlich zeigte sich dieser Effekt im Januar. Einzelheiten und Hintergrundwissen zur seit gut 30 Jahren anhaltenden Januar-Höhen-Abkühlung in Mitteleuropa gibt es hier.

Sehr hoher Luftdruck im Februar 2023 über Mitteleuropa

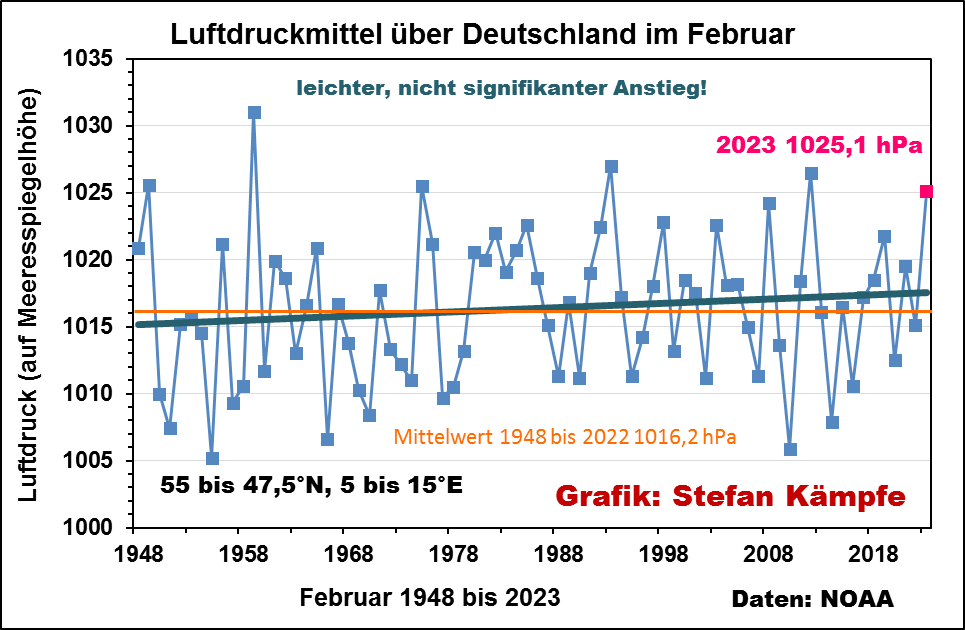

Während im Dezember und Januar tiefer Luftdruck vorherrschte, dominierte im letzten Wintermonat Hochdruckwetter, was relativ viel Sonnenschein, teils kalte Nächte und relativ wenig Niederschlag zur Folge hatte. Die Aerologischen Daten des Amerikan. Wetterdienstes (NOAA) liegen seit 1948 vor. Für das Planquadrat, in welches Deutschland passt, zeigt sich eine leichte Tendenz zu höherem Luftdruck im Februar.

Abbildung 6: Entwicklung des Luftdrucks im Februar auf Meeresspiegelhöhe (Sea-Level-Pressure SLP) nach den NOAA-Daten für Mitteleuropa.

Eindeutige Rückschlüsse für die restliche Jahreswitterung lässt dieser hohe Februar-Luftdruck allerdings nicht zu.

Energiekrise in Deutschland: Mangelhafte Wind- und Solarenergieerträge im Winter 2022/23

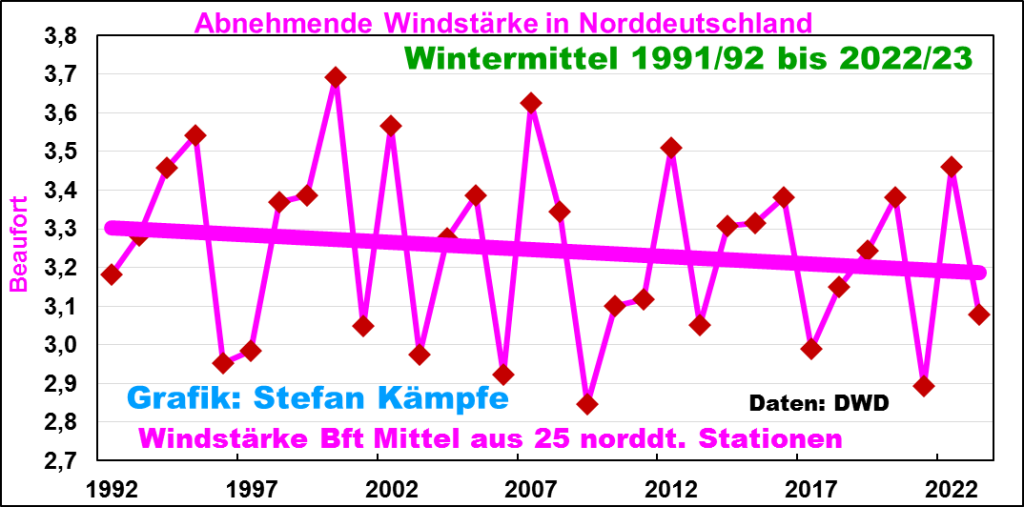

Mittlerweile liegen die Beaufort-Werte für 25 DWD-Stationen in Norddeutschland vor; danach war der Winter 2022/23 unterdurchschnittlich windig.

Abbildung 7: Mit knapp 3,1 Beaufort zählte der Winter 2022/23 zu den windschwächeren der letzten Jahrzehnte, obwohl gerade von Mitte Dezember bis Mitte Januar eine intensive Tiefdrucktätigkeit vorherrschte.

Diese Entwicklung ist für die deutsche Stromversorgung auch deshalb bedenklich, weil deren zweites Standbein, die Solarenergie, schon aus astronomischen Gründen im Winter nur eine Nebenrolle spielt. Schon jetzt deutet sich eine Übernutzung der Ressource Wind an. Näheres zum vor-vorjährigen Flaute-Winter 2020/21 hier. Wieder einmal mussten die fossilen Energieträger Kohle und Erdgas die Hauptrolle bei der Stromerzeugung übernehmen – jede Menge des angeblich so klimaschädlichen Kohlendioxids (CO₂) wurde freigesetzt. Näheres zur Stromproduktion in den einzelnen Wintermonaten hier sowie hier und hier.

Die langfristige Häufigkeitsentwicklung der Großwetterlagen im Winter und die Rolle der NAO

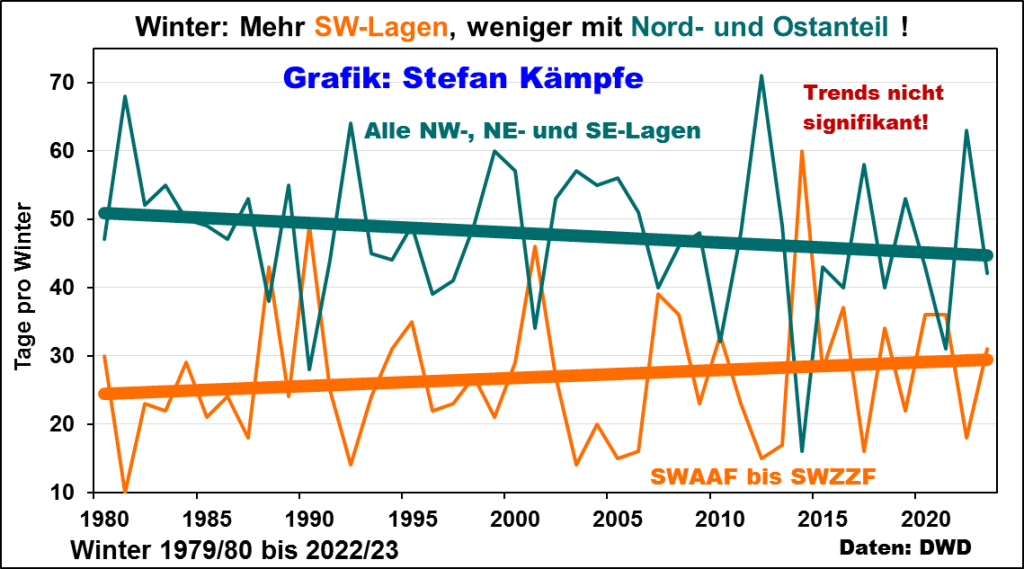

Es gibt zwei Klassifizierungsverfahren für Großwetterlagen, eines nach HESS/BREZOWSKY für die großräumige Betrachtung der Luftdruckverhältnisse und ein objektives für genauere Betrachtungen der atmosphärischen Verhältnisse über Deutschland (erst seit dem Winter 1979/80 verfügbar). Schauen wir uns zunächst die erst seit gut 40 Jahren vorliegende Reihe der Objektiven Wetterlagenklassifizierung an. Hier fällt der Rückgang aller Wetterlagen mit nördlichem und/oder östlichem Strömungsanteil auf; während alle Südwestlagen etwas häufiger wurden. Das ist schon ein erstes Indiz, warum sich unsere Winter erwärmten.

Abbildung 8: Auch wenn die Trends nicht signifikant sind, so liefert doch die Häufigkeitsabnahme der objektiv ermittelten Großwetterlagen mit nördlichem und/oder östlichen Strömungsanteil zugunsten der milden Südwestlagen einen ersten Hinweis, warum die Winter in Deutschland milder wurden.

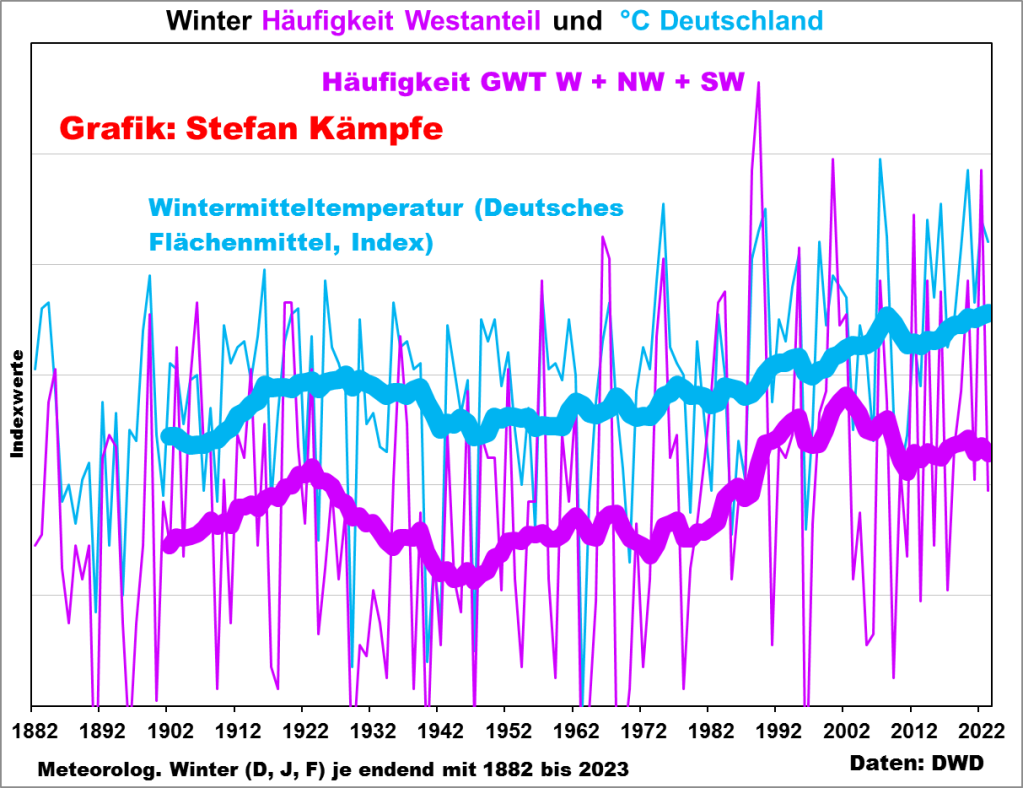

Zwar gab es im abgelaufenen Winter nicht herausragend viele SW-Lagen, aber diejenigen um den Jahreswechsel verliefen extrem mild und hoben das Temperaturniveau des Winters 2022/23 merklich an. Noch deutlicher wird der Einfluss der Großwetterlagen auf die Wintertemperaturen, wenn man die seit 1881 vorliegende Großwetterlagen-Klassifikation nach HESS/BREZOWSKY betrachtet.

Abbildung 9: Noch nie in den bis 1881 zurückreichenden Aufzeichnungen gab es über einen längeren Zeitraum derart häufige winterliche Großwetterlagen mit westlichem Strömungsanteil, wie seit den späten 1980er Jahren bis zur Gegenwart; und die relativ gute Übereinstimmung mit der Entwicklung der Wintertemperaturen in Deutschland ist unverkennbar. Umrechnung in Indexwerte, um beide Größen besser in einer Grafik darstellen zu können.

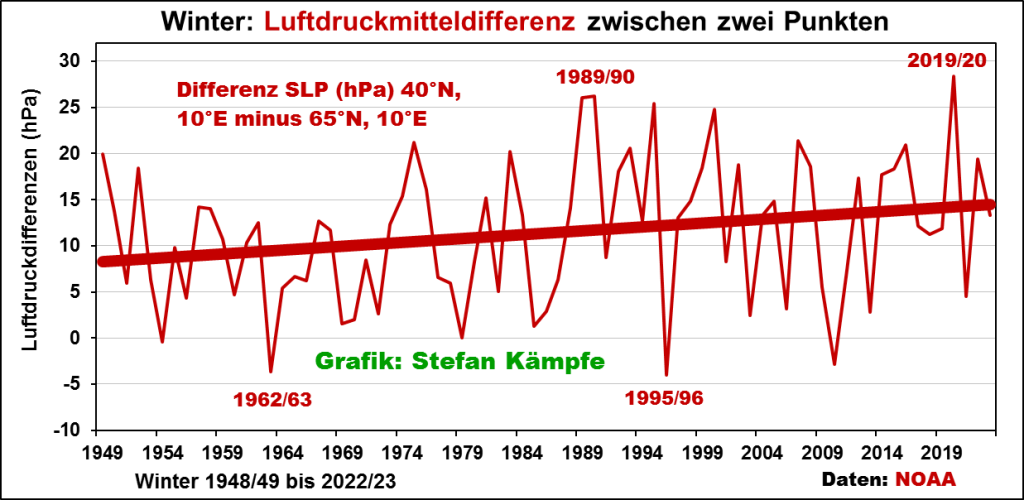

In seinem Beitrag „Bislang trister, sehr milder Hochwinter in Deutschland – was hat das mit der NAO zu tun?“ hatte der Autor bereits auf die große Bedeutung der NAO (= Nordatlantische Oszillation) hingewiesen. Zunächst zeigt sich die tendenzielle Zunahme der winterlichen Luftdruck-Differenz (auf Meeresspiegelhöhe) zwischen dem westlichen Mittelmeer und Mittelnorwegen.

Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung des winterlichen Luftdruckgefälles zwischen Sardinien und Mittelnorwegen ab dem Winter 1948/49 bis 2022/23. Die bislang höchste Differenz trat im extrem milden Winter 2019/20 auf.

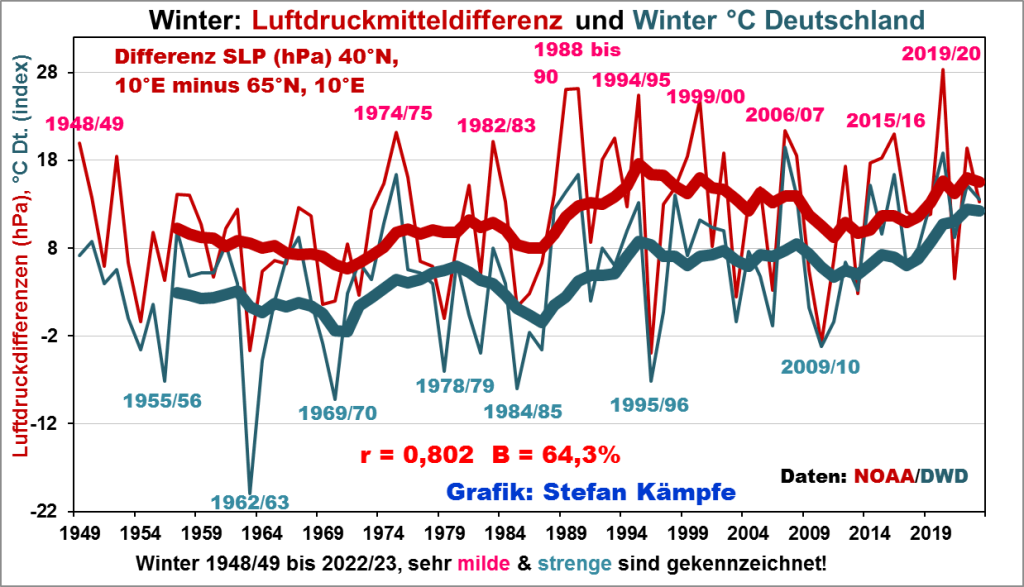

So richtig spannend wird das Ganze aber erst, wenn man die Luftdruckmitteldifferenzen mit den zugehörigen Wintermitteln der Lufttemperatur in Relation setzt.

Abbildung 11: Zeitlicher Verlauf der winterlichen Luftdruckmitteldifferenz auf Meeresspiegelhöhe zwischen Sardinien und Mittelnorwegen (rot) und der Wintertemperaturen in Deutschland (DWD-Flächenmittel als Index) mit je 9-jährigen Gleitmittelkurven. Man erkennt die enge Verzahnung; fast zwei Drittel der Gesamtvariabilität der Wintertemperaturen in Deutschland wird von dieser Luftdruckmitteldifferenz bestimmt. Umrechnung der Temperatur in Indexwerte, um beide Größen besser in einer Grafik darstellen zu können.

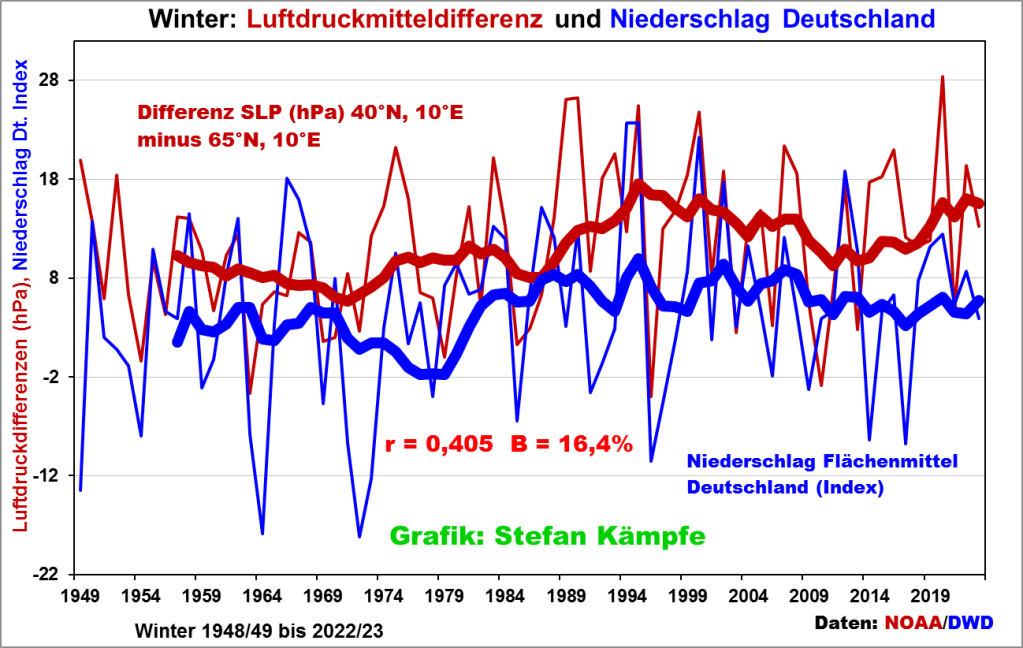

Diese „Luftruckschaukel“ sollte auch die winterlichen Niederschlagsverhältnisse in Deutschland beeinflussen – mehr Winterregen bei positiven Werten. Der positive Zusammenhang ist aber nur mäßig, weil Niederschläge stärker schwanken und ein oft chaotisches Verhalten zeigen.

Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der winterlichen Luftdruckmitteldifferenz auf Meeresspiegelhöhe zwischen Sardinien und Mittelnorwegen (rot) und der winterlichen Niederschlagsmenge in Deutschland (DWD-Flächenmittel als Index) mit je 9-jährigen Gleitmittelkurven. Man erkennt nur einen mäßigen Zusammenhang; etwa 16% der Gesamtvariabilität der Niederschlagsmenge in Deutschland wird von dieser Luftdruckmitteldifferenz bestimmt. Umrechnung der Niederschlagsmenge in Indexwerte, um beide Größen besser in einer Grafik darstellen zu können.

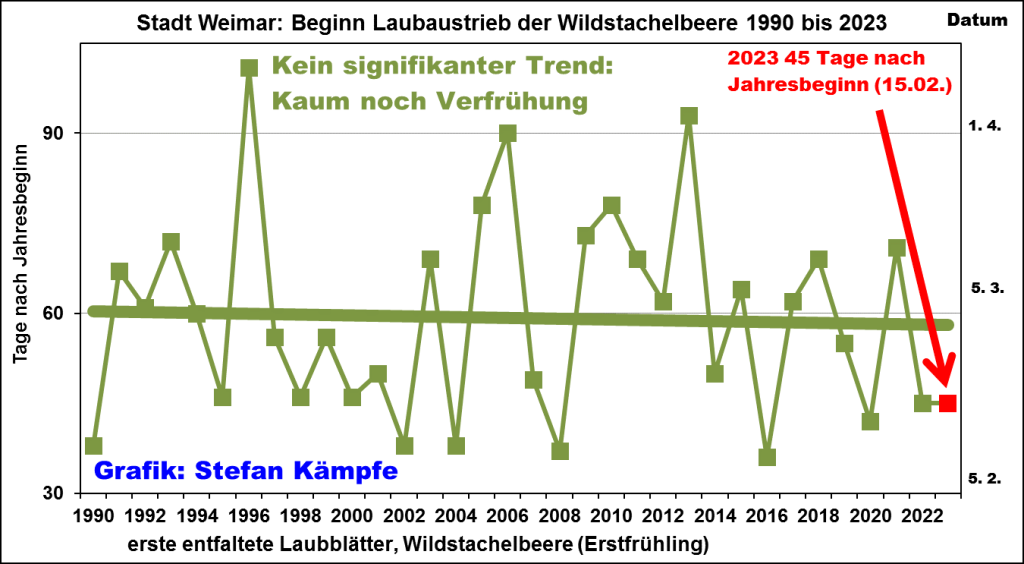

Auch die Vegetationsentwicklung sagt uns: Die winterliche Erwärmung in Deutschland ist weitgehend ausgereizt

Seit 1990 beobachtet der Autor die zeitliche Vegetationsentwicklung wichtiger Zeigerpflanzen in Weimar. Dabei ist zu beachten, dass die phänologischen Jahreszeiten nicht mit den meteorologischen oder den kalendarischen übereinstimmen, weil sie vor allem temperaturabhängig sind. Der Erstfrühling, welcher mit den ersten Laubblättern der Wildstachelbeere beginnt, fällt daher meist in den Zeitraum Februar/März und ist ein gutes Indiz, wie mild und wie lang der Winter war: Nach sehr kalten und/oder langen Winter treibt dieser unscheinbare Strauch erst im April, nach sehr milden Wintern aber schon Anfang Februar aus. Doch seit 1990 verfrühte sich der Stachelbeer-Austrieb kaum noch – die Wintertemperaturen bewegen sich seitdem auf einem sehr hohen Niveau; Näheres dazu siehe hier.

Abbildung 13: Keine wesentliche Verfrühung des Erstfrühlingsbeginns in Weimar seit gut drei Jahrzehnten. 2023 trieb die Wildstachelbeere am 15. Februar aus – genauso wie 2022. Möglicherweise liegt die größte Erwärmung schon hinter uns.

Stefan Kämpfe, Diplom-Agraringenieur, unabhängiger Natur- und Klimaforscher