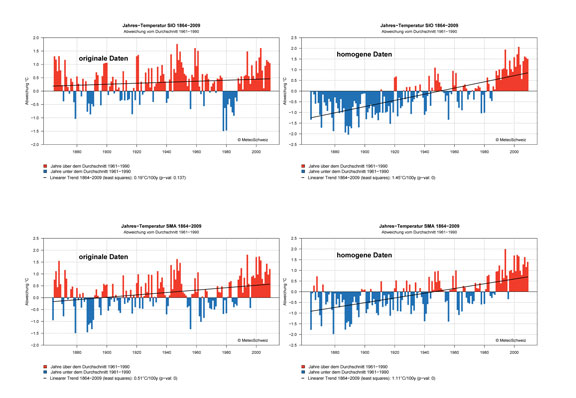

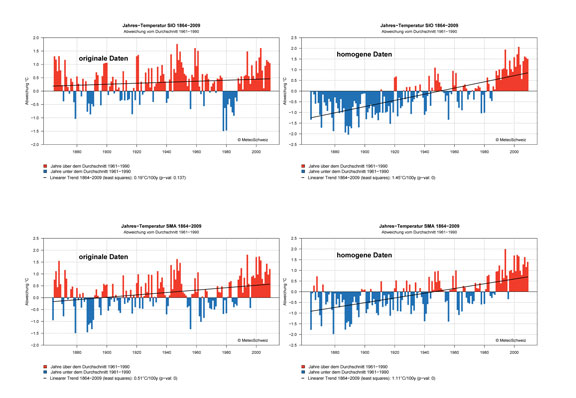

Abb.: «Temperaturzunahme nur halb so groß»: Ursprüngliche und bearbeitete Werte für Sion und Zürich.

«Wir erleben 2014 das wärmste Jahr seit den Aufzeichnungen», freute sich der Klimaforscher Thomas Stocker im letzten Dezember in der Schweiz am Sonntag. Er jubelte also schon über den angeblichen Temperaturrekord, bevor die Meteorologen alle Daten des Jahres gesammelt und vor allem lange bevor sie ihre Meßreihen ausgewertet hatten. Die Experten streiten sich denn auch immer noch, ob 2014 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert war. Die Mehrheit meint: eher nicht. Vor allem aber befremdete, daß der Berner Professor frohlockte, weil die Klimaerwärmung scheinbar weitergeht – immerhin droht deshalb, meint zumindest der Weltklimarat IPCC, den Stocker in den letzten Jahren führte, der Menschheit die Katastrophe.

IPCC-Forscher sehen die Pause auch

Die Erklärung gab Thomas Stocker im gleichen Satz: Er eiferte so, 2014 als wärmstes Jahr ausrufen zu können, weil «gewiefte Lobbyisten jahrelang mit der sogenannten Erwärmungspause Zweifel am menschengemachten Klimawandel verbreitet haben».

Diese Aussage ist gleich mehrfach eines Wissenschaftlers nicht würdig.

Erstens:

Die Erwärmungspause ist keine «sogenannte»; die Messreihen zeigen, daß das globale Klima seit mehr als achtzehn Jahren nicht mehr wärmer wird.

Zweitens:

Diese Erkenntnis wurde nicht von «gewieften Lobbyisten» verbreitet, sondern von führenden Experten wie John Christy, Professor an der University of Alabama, der das Satelliten-Meßsystem für die globale Temperatur aufgebaut hat.

Drittens:

Die Forscher des IPCC sehen die Pause auch, sie finden einfach keine Erklärung dafür, beziehungsweise sie hausieren mit inzwischen über fünfzig Vermutungen, die sich zumeist umgehend widerlegen lassen.

Das ist ihnen so peinlich – zumal sie an der Klimakonferenz von Paris im Dezember die Welt retten wollen –, daß Kollegen von Thomas Stocker schon jetzt jubeln, 2015 entwickle sich zum wärmsten Jahr, dies trotz Rekordkälte in Nordamerika.

Die Freude der Klimaforscher fällt auf sie zurück. Denn die Wissenschaft und auch die Öffentlichkeit fragen sich, wie eigentlich die Meßreihen der Meteorologen zustande kommen. Und sie sehen kein schönes Bild.

Die Zeitung The Australian deckte letztes Jahr auf, daß die staatlichen Meteorologen eine achtzigjährige Datenreihe zu den Temperaturen Australiens so «angepaßt» hatten, dass statt einer Abkühlung von 1 Grad pro Jahrhundert eine Erwärmung von 2,3 Grad herauskam.

Der britische Wissenschaftsjournalist Christopher Booker, der das Manipulieren der Temperaturdaten für «the biggest science scandal ever» hält, wies unter anderem nach, dass die Rekordwerte für 2014 auch zustande kamen, weil das zuständige Nasa-Institut den Trend der Daten von abgelegenen Meßstationen in Brasilien oder Paraguay gedreht hatte.

Und die amerikanischen Meteorologen Joseph D’Aleo und Anthony Watts werfen in ihrer Studie «Surface Temperature Records: Policy-Driven Deception?» zu Daten von Rußland bis Nordamerika unangenehme Fragen auf.

Propagandatrick statt Trendaussage

Wie steht es denn mit den Meßreihen von METEO Schweiz?

Auch damit lässt sich Propaganda machen, das zeigte zuletzt der Thurgauer Regierungsrat mit der Antwort auf eine Interpellation, wie sich der Klimawandel auf den Kanton auswirke. «Für den Kanton Thurgau sind nur wenige lange Zeitreihen verfügbar», schreibt die Regierung. «Insgesamt bewegt sich die Erwärmung in der Ostschweiz innerhalb des schweizweiten Mittels. Die am nächsten gelegenen Stationen Zürich und St. Gallen weisen über die Jahre 1961 bis 2010 eine Temperaturzunahme von 0,38 0C beziehungsweise 0,40 0C pro Dekade aus.» Diese Aussage soll die Politiker aufschrecken: Eine solche Temperaturzunahme würde bis 2100 zu einer Klimaerwärmung um bis zu vier Grad führen – was selbst der IPCC nur in seinen extremsten Szenarien befürchtet.

Die Aussage entbehrt jeder Wissenschaftlichkeit. Was sich als Trendaussage ausgibt, erweist sich beim Konsultieren der Daten (siehe Grafik) als Propagandatrick: Vom außergewöhnlich kalten Jahr 1961 bis zum außergewöhnlich warmen Jahr 2010 schnellte die Temperatur in Zürich zwar um 2,5 Grad hoch, vom Beginn der Messungen 1864 bis 2009 stieg sie aber nur um gut 2 Grad, was eine Zunahme von 0,14 Grad pro Dekade ergibt. Vor allem springt jedem ins Auge, der die Grafiken von METEO Schweiz anschaut: Auch die Schweizer Meteorologen schrauben an ihren Meßreihen herum; bei den originalen Daten für Zürich stieg die Temperatur seit 1864 nur um 0,7 Grad. Ein solcher Anstieg wäre aber völlig natürlich; schließlich herrschte bis ins 19. Jahrhundert eine «kleine Eiszeit», unter der die Menschen vor allem im 17. Jahrhundert mit seinen Hungersnöten, Seuchenzügen und Hexenverfolgungen (das heisst Jagd auf Sündenböcke) schwer litten.

Die Schweiz verfügt dank den seit 1864 aufgebauten Wetterstationen über einige der längsten Meßreihen. Aber auch auf diese Daten können sich die Forscher nicht blind verlassen. Die Stationen kamen teils an andere Standorte. Die Meteorologen wechselten die Instrumente aus. Und vor allem: Die Umgebung der Wetterstationen änderte sich.

So stehen beispielsweise in China, aber auch in den USA Stationen, die vor dreißig Jahren noch auf dem Land lagen, jetzt neben Flugpisten oder mitten in Stadtzentren, wo sich die Wärme staut. Auf diesen Effekt der urban heat islands führen einige Forscher einen großen Teil des gemessenen globalen Temperaturanstiegs zurück. Es ist deshalb korrekt, daß die Meteorologen ihre Daten homogenisieren, also äußere Einflüsse herausrechnen. Dabei stellt sich nur die Frage: Wie, mit welcher Absicht, machen sie das?

Wie die Forscher von METEO Schweiz ihre Daten massierten, legten sie 2003 in einem Bericht offen: «Homogenisierung von Klima-Meßreihen der Schweiz». Darin fällt eine Grafik auf: Die Kurve sinkt von 1864 bis 1890 ab, steigt dann fast stetig an und springt um 1980 hoch. Was wirkt wie der Verlauf der Temperaturkurve, zeigt aber nur die «verrechneten Homogenisierungs-Beiträge». Das heißt: Die Meteorologen senkten die überlieferten Meßdaten aus dem 19. Jahrhundert kräftig ab und hoben sie um 1980 stark an. Der Effekt läßt sich auf der Grafik besichtigen: «Die aus den 12 homogenen Reihen ermittelte Zunahme der Temperaturen im 20. Jahrhundert um ca. 1,2 Grad würde bei der Verwendung von Originalwerten im Mittel nur etwa halb so gross ausfallen.»

Weshalb dann die kräftige Korrektur nach oben um 1980? Diese «systematischen Shifts» ergaben sich gemäß der Studie «vor allem durch die Umstellung von der konventionellen zur automatischen Messung». Nur: Der deutsche Meteorologe Klaus Hager stellte kürzlich nach einem Langzeitvergleich von alten und neuen Instrumenten fest, daß die neuen elektronischen Meßsysteme durchschnittlich um 0,93 Grad höhere Temperaturen anzeigten – die Daten hätten also nach unten korrigiert werden müssen statt nach oben. Mit der Einführung der neuen Systeme seit 1985 ließe sich die ganze vermeintliche Klimaerwärmung in Deutschland erklären.

Die Forscher von METEO Schweiz widersprechen dem Verdacht, sie hätten den Temperaturanstieg, den sie beobachten, mit ihren Daten-Korrekturen selbst erzeugt. Ein Vergleich habe gezeigt, daß die Thermometer im neuen Automatennetz gegenüber jenen in den schlecht durchlüfteten Wetterhütten «leicht tiefere Meßwerte» anzeigten – die Korrekturen fielen allerdings so massiv aus, daß sie die Hälfte des gesamten Temperaturanstiegs ausmachen. Dieser lasse sich aber nicht auf die Homogenisierung zurückführen: «Nicht betroffene Meßreihen ohne Korrekturen zeigen die gleiche Temperaturzunahme wie die korrigierten Reihen.» Die interessanten Resultate von Klaus Hager, mit dem sich Meteo Schweiz austausche, müssten «genauer untersucht werden».

Winter wieder kälter

Dabei müssen die Temperaturen gar nicht steigen, um Ängste vor einer Klima-Katastrophe zu schüren. Im Wissensmagazin «Einstein» des Schweizer Fernsehens zeigte Stephan Bader von Meteo Schweiz, daß die Winter in den Alpen in den letzten Jahren wieder deutlich kälter geworden sind. Aber er führte auch das auf die Klimaerwärmung zurück: Die Forscher des deutschen Alfred-Wegener-Instituts «vermuten», die Kälteeinbrüche kämen vom Abschmelzen des Arktis-Eises (das gestoppt ist). Ob es also kälter oder wärmer wird – schuld ist immer die Klimaerwärmung. Und «Einstein» nennt sich jetzt Vermutensmagazin.

=================================================================

Anmerkung der EIKE-Redaktion :

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in WELTWOCHE Zürich:

Wir machen eine Erwärmung | DIE WELTWOCHE, Ausgabe 18/2015 | Mittwoch, 29. April 2015 http://www.weltwoche.ch/

EIKE dankt der Redaktion der WELTWOCHE und dem Autor Markus Schär für die Gestattung des ungekürzten Nachdrucks.

==================================================================

PDF zum Download unten

==================================================================

Related Files