«Die Lüge ist legitim, wenn sie etwas Gutes bewirkt», glaubt Moritz Leuenberger. Der Altbundesrat sprach im Mai in Ermatingen am Untersee zur Frage: «Muss in der Politik gelogen werden?» Und er kam aufgrund seiner eigenen Erfahrung zu einem Ja. Die Klimakonferenz von Kopenhagen im klirrend kalten Dezember 2009, als die Staatschefs die Welt vor der Apokalypse retten wollten, habe «desaströs» geendet, gestand der damalige Umweltminister. Das, meinte er, durfte er dem Volk jedoch nicht verraten, denn es standen wichtige Abstimmungen an: Das Parlament machte ab 2010 das schärfste Klimagesetz der Welt – als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative der Jungen Grünen, die die Offroader verbieten wollte. Bastien Girod, inzwischen in den Nationalrat gewählt, zog darauf die beim Volk chancenlose Initiative zurück, er hatte ja alle Ziele erreicht. Und Moritz Leuenberger meint, wenn er über das Regieren in der direkten Demokratie sinniert, kein Mensch halte auf Dauer die ganze Wahrheit aus.

Sechs Jahre nachdem die Weltgemeinschaft in Kopenhagen die angeblich letzte Chance verpasste, das Klima zu retten, kommen die Staatschefs wieder zusammen, diesmal in Paris. Vom 30. November bis zum 11. Dezember sollen sie eine Übereinkunft schliessen, damit die Welt am Untergang vorbeischrammt. Darauf drängen alle Gutwilligen, von Nationalrat Bastien Girod bis zu US-Präsident Barack Obama und von Coop über die ETH bis hin zum Papst – die Internationale der Menschen, die gerne allen anderen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Weil es um das ultimative Gute geht, dürfen sie dabei auch lügen. Und zu einigen Wahrheiten schweigen:

1 — Die Weltgemeinschaft

schliesst keinen Vertrag.

Als letzte Chance, die Welt zu retten, sieht der Gastgeber die Konferenz. Da zeige sich, «ob die Menschheit fähig ist, das Leben auf diesem Planeten zu bewahren», beschwor der französische Präsident François Hollande vor zwei Monaten die Uno-Generalversammlung. «Nachher ist es zu spät.» Denn 2020 läuft das Kioto-Protokoll endgültig aus. 1997 einigten sich die Industrieländer darauf, ihren Ausstoss an CO2 zurückzufahren, weil er zu einer gefährlichen Erderwärmung führe. Die Amerikaner schrieben aber ihre Verpflichtung nie fest, die Japaner und die Kanadier machten in den letzten Jahren nicht mehr beim Abkommen mit. Und am meisten CO2 stossen mittlerweile die Chinesen aus – vor zwanzig Jahren als Entwicklungsland nicht einmal eingebunden.

An das Kioto-Protokoll halten sich nur mehr die EU, Norwegen und die Schweiz, sie tragen zusammen die Verantwortung für noch 11 Prozent der globalen CO2-Emissionen.

Deshalb ringt die Uno seit acht Jahren um einen Vertrag, der alle Staaten verpflichtet. Für die Konferenz, die sich die Franzosen 170 Millionen Euro kosten lassen, fallen dafür in Paris 40 000 Delegierte aus insgesamt 194 Staaten ein, in den letzten Tagen zudem die Staatschefs. Sie sollen innert zweier Wochen einen Entwurf von mehr als fünfzig Seiten, der bereits bei den Vorbereitungstreffen zu heftigem Streit führte, zu einem für alle annehmbaren Abkommen kneten. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Dazu wird es nicht kommen. Die Uno setzt deshalb darauf, dass sich die Staaten mit ihren sogenannten Intended Nationally Determined Contributions (INDC) selber in die Pflicht nehmen – und an ihre Versprechen halten. Selbst dann genügen die Anstrengungen gemäss dem Uno-Klimarat IPCC nicht, um die Menschheit zu retten. Auch wenn es nach Paris zu spät ist, treffen sich deshalb die Heerscharen der Warner zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Marrakesch.

2 — Die Amerikaner halten

sich nicht an ihre Versprechen.

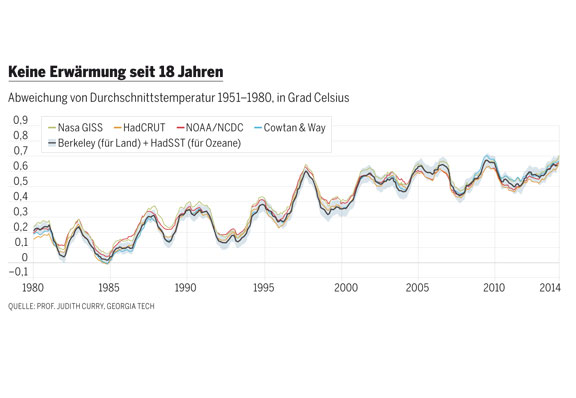

«Ich bin optimistisch, dass wir alle auf das Ergebnis stolz sein können», schwärmt US-Präsident Barack Obama auf Vorrat. Er braucht einen Erfolg – und strebt doch keinen Vertrag an. Der Präsident schwört die Amerikaner auf den Kampf gegen den Klimawandel ein und führt deshalb höchstpersönlich die Diffamierungskampagne gegen skeptische Experten, Politiker und Publizisten an. Wegen der Erderwärmung, behauptet er, leide seine Tochter Malia an Asthma. Die Kritiker lachten ihn allerdings aus, als Raucher trage er viel mehr Schuld daran. (Nicht zu reden davon, dass sich die Erde in der Lebenszeit seiner siebzehnjährigen Tochter nicht erwärmt hat.)

Vor einem Vertrag scheut Obama zurück, weil er dafür im Senat eine Zweidrittelmehrheit brauchte. Und dafür sieht er – wie schon Bill Clinton beim Kioto-Protokoll – keine Chance.

Darum herrscht der Präsident beim Klima ohne den Kongress. Sein Umweltamt EPA erklärte das CO2 zum Umweltgift; deshalb befiehlt es den Gliedstaaten, die Produktion der Kohlekraftwerke zurückzufahren.

Und sein Nationales Klimadaten-Zentrum NOAA schraubte so lange an den Daten herum, bis es 2014 und vorzeitig auch 2015 als «heisseste Jahre der Geschichte» ausrufen konnte (siehe Seite 39).

Aber der republikanisch beherrschte Kongress und vor allem ein republikanischer Nachfolger im Weissen Haus werden Mittel finden, diese diktatorische Politik zu stoppen: George W. Bush legte als Vorgänger von Obama das Umweltamt still, indem er ihm kein Budget zugestand.

3 — Den armen Ländern

geht es nur ums Geld.

Sogar die Chinesen, jubeln die Warner vor dem Weltuntergang, machten jetzt beim Kampf gegen den Klimawandel mit. Sie versprechen allerdings bloss, dass ihr CO2-Ausstoss – ein Viertel der weltweiten Emissionen – nur noch bis 2030 steige, danach sinkt das Wachstum ohnehin aufgrund der Demografie. Die Inder dagegen müssen auf Jahrzehnte hinaus noch mehr Menschen aus der Armut holen. Sie wehren sich deshalb gegen jegliche Verpflichtungen.

«Wir können keinem Abkommen zustimmen», sagte ein indischer Delegierter dem Indian Express, «das unsere Möglichkeiten einschränkt, Energie mit Kohle zu erzeugen.»

Vor allem führen China und Indien die grosse Mehrheit der armen Länder an, die sich als Opfer des Klimawandels sehen: Schliesslich reden ihnen die Forscher seit einem Vierteljahrhundert ein, alle Übel wie Dürren und Stürme, Überflutungen, Missernten oder Seuchen kämen von der menschengemachten, also der von den Industrieländern verschuldeten Erderwärmung. Dafür fordern diese Staaten Entschädigungen – daran scheiterte die Konferenz von Kopenhagen, und daran scheitert wohl auch die Konferenz von Paris. Nach dem Debakel von Kopenhagen verhiessen die Industrieländer, ab 2020 den Green Climate Fund mit jährlich 100 Milliarden Dollar zu äufnen – davon ist derzeit ein Zehntel zugesagt, noch weniger tatsächlich einbezahlt. Von der Anschubfinanzierung, zu der die Schweiz 100 Millionen beisteuerte, flossen bisher 168 Millionen in acht Projekte. Die Forderung nach Kompensationszahlungen für Klimaschäden lehnt sogar der Bundesrat ab.

4 — Die Übereinkunft von Paris

bringt für das Klima nichts.

Höchstens zwei Grad darf sich die Erde gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung erwärmen: Was deutsche Aktivisten vor fünf Jahren dekretierten, gilt jetzt als Dogma für Wissenschaft, Medien und Politik. Die Forscher, die nicht daran glauben, weisen zwar nach: In der Römerzeit vor 2000 Jahren und im Hochmittelalter vor 1000 Jahren gab es mindestens so günstige Temperaturen wie in der Gegenwart. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung sich im Westen durchsetzte, endete eine kleine Eiszeit, unter der die Menschen vor allem im 17. Jahrhundert schwer litten; die Erwärmung lässt sich also natürlich erklären. Und im 20. Jahrhundert stiegen die Temperaturen nicht stetig an: In den vierziger Jahren herrschte oft Hitze,

in den siebziger Jahren fürchteten führende Forscher ebenfalls die Apokalypse – wegen einer Eiszeit.

Vor allem aber lagen die Wissenschaftler, gerade auch jene der ETH, die im letzten Vierteljahrhundert mit ihren Computermodellen die Klimaentwicklung voraussagen wollten, allesamt kläglich falsch

(siehe Grafik Seite 39). Das hindert sie nicht daran, der Welt auf die Tonne genau vorzuschreiben, wie viel CO2 sie noch ausstossen darf, wenn sie das Zwei-Grad-Ziel einhalten will.

Dumm nur: Gerade wer an die hyperpräzisen Kalkulationen des Weltklimarates IPCC glaubt, sieht in einem Klimavertrag, wenn er denn zustande käme, keine Rettung. Einerseits ist es längst zu spät. Sprachrohre des IPCC wie der Berner Professor Thomas Stocker warnen seit Jahren, wenn die Welt nicht umgehend auf das Verbrennen von Kohle und Öl verzichte, lasse sich die Katastrophe nicht mehr abwenden. Und auch Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, hält das Erreichen des Zwei-Grad-Ziels für «praktisch ausgeschlossen». Anderseits hätten die Versprechen von Paris, selbst wenn sich die Staaten daran halten, kaum eine Wirkung. So wollen die USA ihren CO2-Ausstoss bis 2025 um bis zu 28 Prozent senken. Wie die Atmosphärenphysikerin Judith Curry bei einer Anhörung im Kongress sagte, würde dieser billionenteure Kraftakt gemäss IPCC-Modellen die Erderwärmung bis zum Jahrhundertende um 0,03 Grad vermindern.

Der dänische Statistiker Bjørn Lomborg, der mit seinem Copenhagen Consensus Center erforscht, wie die Welt ihre Ressourcen am besten einsetzt, rechnet noch strenger. «Die Wirkung der Versprechen von Paris ist winzig», schreibt er in einer aktuellen Studie. «Alle nationalen Verpflichtungen zusammen führen dazu, dass die Temperatur bis 2100 um 0,048 Grad weniger steigt.» Die Kosten dafür schätzt er allein für die nächsten 25 Jahre auf 2,5 Billionen Dollar. Das Klimasekretariat der Uno hofft, dass die Staatengemeinschaft ihren CO2-Ausstoss um insgesamt 33 Gigatonnen zurückfährt. Wie Lomborg nachweist, brauchte es aber eine Reduktion um 3000 Gigatonnen, nur um den Temperaturanstieg auf 2,7 Grad zu beschränken. «Paris wird als Konferenz angepriesen, wo wir ‹den Planeten heilen› oder ‹die Welt retten› können», spottet er deshalb. «It is no such thing.»

5 — Die Schweiz spielte

bisher das Vorbild.

«Es geht doch nur darum, dem Staat zusätzliche Mittel zu verschaffen», schimpfte Roland Borer (SVP), als der Nationalrat 1998 das CO2-Gesetz beschloss – «in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der übrigen Welt», wie der Kritiker höhnte. Die Weltklimakonferenz im japanischen Kioto einigte sich am 11. Dezember 1997 auf ein Protokoll, das den Industriestaaten vorschrieb, ihren CO2-Ausstoss bis 2012 um durchschnittlich fünf Prozent zu senken. Und die Schweiz, für ein Promille der globalen Emissionen verantwortlich, setzte ihre Verpflichtung als erster Staat umgehend in ein strenges Gesetz um. Dabei blieb das Kioto-Protokoll – weil die Amerikaner nicht mitmachten und weil die Chinesen, die Inder und die Brasilianer zu den grössten CO2-Verursachern aufstiegen – immer ein Papiertiger.

Bei der Konferenz von Kopenhagen 2009 scheiterte der Versuch, die ganze Welt zum Kampf gegen den Klimawandel zu verpflichten. Trotzdem schraubte der Bundesrat weiter am CO2-Gesetz herum: Er kann jetzt mit dem Segen des Parlaments per Verordnung Zwischenziele befehlen und Strafen verhängen, wenn die Schweizer sich nicht genug einschränken. So kam es, wie es kommen musste: Die Schweiz erfüllte zwar ihre Verpflichtungen gemäss Kioto-Protokoll bis 2012, sie verfehlte aber 2013 ein (selbstgesetztes) Zwischenziel für die weitere Reduktion bis 2020 – um 0,5 Prozent. Deshalb stieg die Lenkungsabgabe auf Brennstoffe von 36 Franken pro Tonne CO2 auf 60 Franken. Die Erdöl-Vereinigung klagte deswegen beim Bundesverwaltungsgericht und blitzte Ende Oktober ab: Wenn das Bundesamt für Umwelt mit undurchsichtigen statistischen Methoden den CO2-Ausstoss der Schweiz schätzt (auf ein halbes Prozent genau!), geht alles mit rechten Dingen zu.

6 — Die Schweiz spielt weiterhin

das Vorbild, und niemand folgt.

Die Schweizer drängen weiter als Musterknaben vor. Bundesrätin Doris Leuthard, von den Klimabewegten als St. Doris angerufen, kündete schon Ende Februar – vor allen anderen Ländern, auch lange vor der EU – die Versprechen der Schweiz für Paris an: Das Land soll bis 2050 den CO2-Ausstoss gegenüber dem Wert von 1990 auf die Hälfte senken. Mindestens dreissig Prozent Sparen fordert diese Verpflichtung im Inland; dabei räumt sogar Doris Leuthard ein, die Schweizer Wirtschaft arbeite bereits so effizient, dass sich ihr Energieverbrauch nur noch zu hohen Kosten senken lasse. Die Umweltkommission des Nationalrats schätzt den Preis für das Vermeiden einer Tonne CO2 im Inland auf 160 Franken, im Ausland auf weniger als einen Franken. Aber wenn die Schweizer Gelder dort helfen, wo sie wirklich etwas nützen, fliessen die Subventionen für einheimische Alternativenergie nicht mehr so üppig.

Was geschieht in Bern, wenn in Paris nichts geschieht? Der Bundesrat will Mitte 2016 seine Vorschläge in die Vernehmlassung schicken, um das schärfste CO2-Gesetz der Welt weiter zu verschärfen – ganz egal, dass dies dem Klima nichts bringt, den anderen Ländern nicht als Vorbild dient und der Schweizer Wirtschaft schadet. Aber weil es noch mehr Subventionen zu verteilen gibt, vor allem für Handwerker bei Haussanierungen, regt sich bisher kaum Widerstand. Nur die welsche Arbeitgeberorganisation Centre Patronal ärgert sich darüber, dass die Schweiz in Paris einmal mehr auf Kosten der Unternehmen den Klassenbesten spiele: «Noch bevor die Konferenz stattgefunden hat – und alles deutet darauf hin, dass sie einmal mehr zu keinem ernsthaften Ergebnis führen wird –, sind dem Bundesrat die Hände gebunden.» Nicht richtig ist daran nur: Der Bundesrat band sich die Hände selber, denn es geht ihm, wie Borer schon vor siebzehn Jahren sah, nur um mehr Geld.

7 – Das Klima krankt (angeblich),

die Bürokratie lebt.

Das Fazit: Die Konferenz von Paris führt kaum zu einem verpflichtenden Vertrag.

Denn die Amerikaner wehren sich gegen die Versprechen von Präsident Obama. Die Chinesen sagen nur darin zu, was sie ohnehin für ihre Wirtschaftsentwicklung vorsehen. Die Inder sperren sich gegen jegliche Verpflichtung. Und auch in der EU regt sich Widerstand, vor allem von den Polen, die ihre Kohle brauchen. Selbst wenn alle zu hohen Kosten ihre Wirtschaft und damit ihren Wohlstand einschränken – wenn also die Schweiz ihren Anteil von einem Promille am immer noch rasant wachsenden CO2-Ausstoss der Welt auf die Hälfte zurückzwingt –, nützt dies dem Klima aber nichts.

Warum dann diese Konferenz?

Die einfachste Wahrheit kommt vom führenden Klima-Ökonomen Richard Tol, der sich vor zwei Jahren weigerte, den jüngsten IPCC-Bericht mitzutragen, weil er ihn zu alarmistisch fand.

«Wer daran glaubt, dass internationale Klimaverhandlungen dazu dienen, den Ausstoss von Treibhausgasen zu vermindern, erlebt Paris als eine Übung in Sinnlosigkeit», spottet der niederländische Professor. «Wer dagegen darauf hofft, dass die Klimaverhandlungen zum Ausbau der Bürokratien führen, der erfährt Paris als rauschenden Erfolg.»

=================================================================

)* Anmerkung der EIKE-Redaktion : Dieser Artikel ist zuerst erschienen in WELTWOCHE Zürich:

Freuden des Untergangs | Die Weltwoche, Ausgabe 48/2015 | Mittwoch, 25. November 2015

http://www.weltwoche.ch/

EIKE dankt der Redaktion der WELTWOCHE und dem Autor Markus Schär für die Gestattung des ungekürzten Nachdrucks.

==================================================================

PDF zum Download unten

==================================================================

Übersicht über WELTWOCHE-Artikel zur "Klima-Skepsis" 2002-2010 :http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima-1/presse.php#weltwoche

==================================================================