Sein Buch «Apocalypse Never – why environmental Alarmism hurts us all» brachte im vergangenen Sommer eine kühle Brise in die aufgeheizte Klimadebatte, kühle Vernunft. Der amerikanische Wissenschaftspublizist Michael Shellenberger zeigt in seiner Analyse, die mittlerweile in siebzehn Sprachen vorliegt, anhand Dutzender von Beispielen, warum die Weltuntergangs-Warnungen der Klima-Aktivisten falsch sind, ja schädlich für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Im Gespräch hier räumt er auf mit den überrissenen Erwartungen an erneuerbare Energien wie Wind und Solar. Der 49-jährige Shellenberger zählt zu den renommiertesten Wissenschaftsautoren und ist auch in der Politikberatung in mehreren Ländern engagiert.

Weltwoche: Herr Shellenberger, die USA kehren unter der Regierung Biden zurück zum Pariser Abkommen und versprechen, den Ausstoss ihrer Treibhausgase gemäss den Pariser Zielen zu reduzieren. Welchen Effekt erwarten Sie? Ist das gut für die Welt?

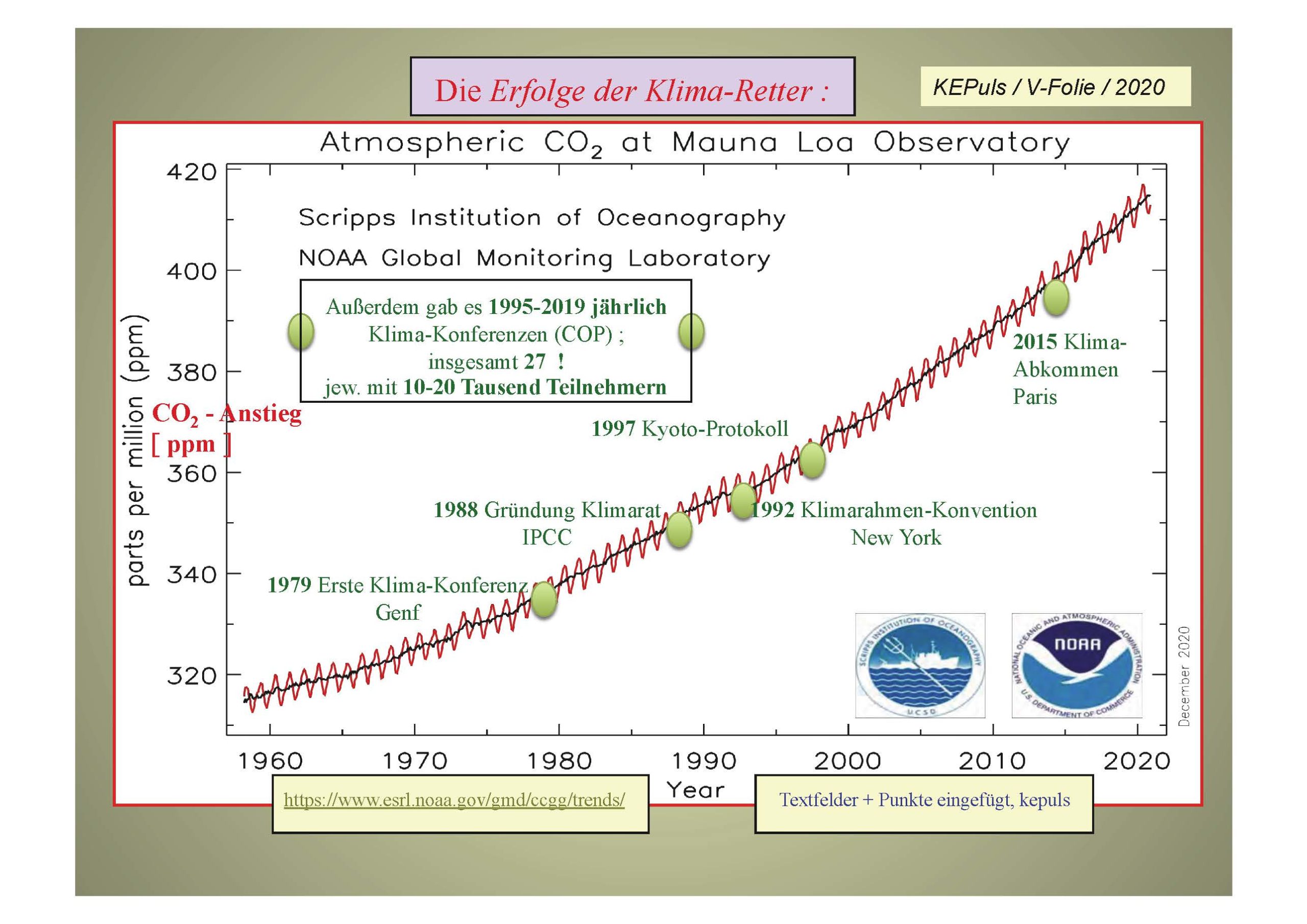

Michael Shellenberger: Der Effekt ist gleich null. In den USA sind die CO2-Emissionen seit dem Jahr 2000 stärker zurückgegangen als in jedem anderen Land der Welt. Verglichen mit 2005, beträgt der Rückgang jetzt 22 Prozent, das Pariser Ziel für die USA lag bei 17 Prozent. Es wurde also weit übertroffen. Und zwar aus Gründen, die nichts zu tun haben mit dem Pariser Abkommen.

Weltwoche: Aus welchen Gründen?

Shellenberger: Fracking und Erdgas sind entscheidende Stichworte. Erdgas verursacht etwa halb so viel CO2-Emissionen wie Kohle, und so bringt die seit längerem laufende Verlagerung weg von Kohle, hin zu Gas eine erhebliche Entlastung. Unter Trump erfolgte die Verlagerung ebenso schnell wie unter Obama, die Emissionen sanken sogar beschleunigt.

Weltwoche: Und was ist nun die Wirkung des Pariser Vertrags?

Shellenberger: Das Pariser Abkommen ist reine Public Relations. Und mehr als das wird es auch nie sein, ein Beschäftigungs-Programm für Diplomaten.

Weltwoche: Dann sind die Bemühungen zur Stärkung des Pariser Prozesses auch für die ganze Welt eine reine Zeitverschwendung?

Shellenberger: In gewisser Hinsicht ist es sogar schlimmer, weil dies der Idee Vorschub leistet, es sei vor allem Sache der Bürokraten, über Energieangebote, -nutzung und Güterproduktion in den jeweiligen Ländern zu entscheiden.

Weltwoche: Aber der Staat hat bezüglich Umweltschutz und Energieverwendung doch bestimmte Aufgaben, oder nicht?

Shellenberger: Die weitaus wichtigste Grösse mit Blick auf die Energie ist deren Preis, denn dieser bestimmt das Wirtschaftswachstum. Umweltqualität wird verbessert durch effizientere Kraftwerke, Anlagen und Fahrzeuge, nicht durch Ankündigungen an Uno-Konferenzen. Die Politik kann durchaus einen günstigen Einfluss ausüben. Die US-Regierung etwa förderte die Fracking-Revolution, was zu billigem Erdgas und dadurch zu einem Ersatz der Kohleverbrennung sowie drastisch sinkenden CO2-Emissionen führte.

Weltwoche: Die Europäer sind aber nicht auf dieser Schiene.

Shellenberger: Nein, sie stehen zurzeit vor der Frage , ob sie Erdgas sowie erneuerbare Energien wie Solar und Wind ausbauen oder ob sie die Kernenergie stärken sollen.

Weltwoche: Für Kernenergie sieht es in Deutschland und der Schweiz schlecht aus.

Shellenberger: Da hat die Politik sie verbannt, aber in den Niederlanden, in Grossbritannien oder Frankreich laufen Debatten zu deren Ausbau. Ein Vergleich von Deutschland mit Frankreich ist höchst interessant: Pro Elektrizitätseinheit stösst Frankreich nur einen Zehntel der CO2-Emissionen von Deutschland aus, und der französische Strompreis ist halb so hoch. Deutschland hat zusätzlich Schwierigkeiten mit Solar und Wind. Windräder stossen auf viel lokalen Widerstand, und jüngste Meldungen über Zwangsarbeit in China weckten politischen Widerstand gegen den Import von Solarpanels.

Weltwoche: Gerade in Europa besteht aber der Eindruck, dass der ganze Uno-Apparat mit Klimaabkommen, Konferenzen, Weltklimarat und Klimaforschung doch eine Energiewende bewirkt.

Shellenberger: Er bringt PR, die den Druck erhöht, Kernkraftwerke abzuschalten, die wetterabhängigen erneuerbaren Energieformen auszubauen und den armen Ländern moderne Nahrungsmittelproduktion und Energiesysteme vorzuenthalten. Das sind die Auswirkungen auf die Welt.

Weltwoche: Es gibt also Gewinner und Verlierer. Wer sind die Gewinner?

Shellenberger: Gewinner sind die Chinesen, die Solarpanels produzieren, Schattenbanken wie Blackrock, die das finanzieren, sodann globale Eliten, die ihr Statusbewusstsein und Überlegenheitsgefühl pflegen, und auch junge Leute, die sich gegen Eltern, Institutionen und Vorgesetzte auflehnen.

Weltwoche: Und die Verlierer?

Shellenberger: Länder aus Subsahara-Afrika, weil man sie daran hindert, moderne Energie- und Ernährungssysteme zu erstellen. In geringerem Ausmass auch Südamerika und Südasien. Die Klimadebatte schadet vor allem schwächeren Leuten und schwächeren Ländern.

Weltwoche: Wehren sich die Verlierer nicht?

Shellenberger: Es gibt Widerstand in unterschiedlichen Formen. Indien etwa setzt weiterhin stark auf Kohle und stellt daneben einfach ein paar Solarpanels auf, um europäische Diplomaten zufriedenzustellen und auch um der Jugend in Entwicklungsländern das Gefühl zu geben, sie sei Teil der globalen Elite. Entwicklungsländern wäre mit Industrialisierung und verbesserter Organisation viel besser gedient, um der Armut zu entkommen und die Wälder zu schützen.

Weltwoche: Wann kam die ganze Umwelt- und Klimabewegung eigentlich in Gang? Der Erdgipfel in Rio 1992 war ein Kick – aber woher kam dann die Dynamik?

Shellenberger: Nach meiner Einschätzung hat diese ganze apokalyptische Klimadiskussion so richtig an Bedeutung gewonnen, als die apokalyptische Nuklearwaffen-Diskussion auslief. Am Ende des Kalten Krieges fand eine Art Ablösung statt. Bereits die Nuklearwaffendebatte war ihrerseits ein Ersatz für frühere Apokalypsevorstellungen, damals zu Faschismus und Kommunismus. Hinzu kam, dass in den frühen neunziger Jahren auch die Angst vor Überbevölkerung verblasste und Mainstream-Denker sich dem Klima zuwandten.

Weltwoche: Soll man denn überhaupt etwas unternehmen gegen die Erderwärmung?

Shellenberger: Ja, man muss immer versuchen, von technologisch schlechteren zu fortschrittlicheren Energieträgern zu gelangen: von Holz zu Kohle und Wasserkraft, von da zu Erdgas und schliesslich zu Kernenergie. Kernenergie und Erdgas haben grosse Vorteile punkto Verlässlichkeit und Umweltqualität, weit über die Klima-Aspekte hinaus.

Weltwoche: Was ist denn langfristig der erstrebenswerte Energiemix?

Shellenberger: Ich glaube, am Schluss dieser Energietransformationen werden wir praktisch zu hundert Prozent Kernkraft haben. Mit jedem Schritt wird die Wirtschaft weniger Carbon-intensiv: von Kohle zu Erdgas zur Wasserstoffwirtschaft, getrieben durch Nuklearenergie.

Weltwoche: Findet die Kernenergie denn genug politische Unterstützung?

Shellenberger: Ich glaube, es wird eine Weile brauchen. Das war auch bei Kohle der Fall. Nach der ersten Dampfmaschine im frühen 18. Jahrhundert dauerte es fast siebzig Jahre, bis James Watt mit seiner moderneren Dampfmaschine kam. Die Nukleartechnologie ist jetzt 75 Jahre alt, die Nutzung als Energiequelle knapp sechzig Jahre. Kernenergie ist eine sehr anspruchsvolle Technologie, da ihr primärer Zweck ja die Waffe war. Deshalb hat sie sich als Energiequelle vor allem über jene Länder verbreitet, die auch die Atomwaffe besitzen. Dass Frankreich über so viel Kernkraft verfügt, hängt mit seiner Rolle als Atommacht zusammen. Grossbritannien kann aus dem gleichen Grund ebenfalls gut mit Kernenergie umgehen. In Westeuropa sonst ist dagegen die Angst davor grösser. Aber ich glaube, diese nimmt mit der Zeit ab.

Weltwoche: Sehen Sie auch bei den modernen Reaktortypen einen Zusammenhang zwischen Atommacht und Energienutzung?

Shellenberger: Das sehe ich so. Die verbindende Beziehung ist der Prozess der Kernspaltung, der zu beherrschen ist.

Weltwoche: Und ist diese Technologie wirklich zuverlässig genug kontrollierbar?

Shellenberger: Bis heute ist das ziemlich gut gelungen. Kernenergie breitet sich nur langsam von Land zu Land aus. Das ist gut so, denn jedes Mal, wenn ein neues Land dazukommt, ergeben sich Risiken, die am Anfang am grössten sind. Der gefährlichste Zeitpunkt für Nordkorea war vor einigen Jahren. In der Kernenergieproduktion gab es einzelne Unfälle wie Tschernobyl oder Fukushima, aber diese machten die Branche besser, weniger anfällig.

Weltwoche: Die Hauptkräfte der Umwelt- und Klimapolitik sehen das aber nicht als Lösung. Sie wollen eine radikale Umkehr im Energiekonsum und eine vollständige Abkehr von fossiler Energie bis 2050 oder früher, eine Art Vollbremsung. Sie sagen, die Wissenschaft zeige klar, dass man sofort handeln müsse, sonst sei es zu spät, und das Klimasystem kippe. Es herrscht eine Alarmstimmung, die selbst lokale Parlamente dazu bringt, den Klimanotstand auszurufen.

Shellenberger: Da wird vieles miteinander vermischt. Meiner Ansicht nach ist die Wissenschaft zum Klimawandel gut fundiert. Sie besagt, dass die Erde wärmer wird und dass menschengemachte Emissionen Erwärmung bewirken. Ich finde es gut, dass es Meinungsunterschiede zur Frage gibt, wie gross der Anteil der Menschen daran ist. Nach meiner Einschätzung ist er ziemlich bedeutend, die Rolle der CO2-Emissionen bezüglich Treibhauseffekt ist nicht umstritten.

Weltwoche: Also ist der Alarm angebracht?

Shellenberger: Nein. Die Klimawissenschaftler versagen anderswo, nämlich bei der Antwort auf die Frage, welche Auswirkungen die höheren Temperaturen haben können. Die alarmistischen Warnungen vor katastrophalen Entwicklungen sind völlig abwegig. Wir sehen keine Zunahme der Häufigkeit von Wirbelstürmen, die damit verbundene Anzahl Todesfälle nimmt ab, die Kosten nehmen nicht zu. Auch bei Trockenheit und Überschwemmungen gibt es keine Steigerungen. Die besten verfügbaren Schätzungen der Entwicklung von Wirbelstürmen im nächsten halben Jahrhundert in den USA deuten darauf hin, dass die Frequenz um 25 Prozent abnehmen und die Intensität um 5 Prozent zulegen wird. Fehlinformation verbreiten Klimawissenschaftler also zu den Auswirkungen der Erwärmung, nicht zur Tatsache der Erwärmung. ›››

Weltwoche: Ohne dramatische Schilderungen von Auswirkungen lassen sich wohl die wissenschaftlichen Daten schlecht verkaufen.

Shellenberger: In meinem Buch «Apocalypse Never» versuche ich, genau zwischen diesen zwei Dingen zu trennen. Die Erderwärmung ist Tatsache und grossenteils menschengemacht, das ist das eine. Das andere aber betrifft die Auswirkungen der Erwärmung. Da ist Alarmismus fehl am Platz.

Weltwoche: Wäre es also billiger, die Folgen des Klimawandels zu parieren, als die Erwärmung zu bekämpfen?

Shellenberger: Es hängt davon ab, was Sie mit Bekämpfung der Erwärmung meinen. Wie ich vorhin sagte, haben die USA ihre CO2-Emissionen mehr als jedes andere Land in der Menschheitsgeschichte innerhalb der letzten zwanzig Jahre verringert. Und in dieser Zeit wurden die USA als Klimabösewicht beschimpft. Aber jetzt kommt der Clou: Das war mit keiner wirtschaftlichen Einbusse verbunden – im Gegenteil: Der Erdgaspreis sank, und das ersparte den Konsumenten Kosten von hundert Milliarden Dollar pro Jahr. Es ist also noch dramatischer, als wenn man sagt, das eine verursache weniger Kosten als das andere: Wir reduzierten CO2-Emissionen, indem wir saubere Energien billiger machten, also einen Gewinn realisierten.

Weltwoche: Das tönt wie ein Geheimrezept.

Shellenberger: Die einzigen Massnahmen, die wirklich wichtig sind, sind die Übergänge von Energieform zu Energieform: von Kohle zu Erdgas zu Nuklearenergie. Das ist das Zentrale am Ganzen und gar nicht kompliziert.

Weltwoche: Ist diese Lösung nicht allzu bequem, zu billig?

Shellenberger: Es gibt viele Lügen im Zusammenhang mit dem Klima, aber die allergrösste Lüge ist, dass die Bekämpfung des Klimawandels ökonomische Opfer nötig mache. Das ist nur dann wahr, wenn wir meinen, wir müssten zurückgehen in der Zeit, zurück zu den erneuerbaren Energieformen. Wenn wir aber vorwärtsgehen in Richtung Erdgas und Nuklearenergie, dann sind keine Opfer nötig, im Gegenteil, dann schafft man mehr Wohlstand.

Weltwoche: Aber viele würden jetzt einwenden, erneuerbare Energien seien etwas Gutes, denn diese seien näher bei der Natur und man beute die Vorräte nicht aus.

Shellenberger: Ja, genau so ist es. Und deshalb sage ich: Es handelt sich da um eine Religion. Die Bewegungen für erneuerbare Energien und Umwelt bilden eine Religion. Es sind biblische Argumente, die da vorgebracht werden: Wir Menschen lebten seinerzeit in einem harmonischen Zustand mit der Natur, wir verletzten dann die Natur, schadeten ihr, vergewaltigten sie mit technischem Lernen und Wissen, mit fossilen und nuklearen Brennstoffen. Wir fielen ab von der Natur, sind Gefallene, schuldig. Wir müssen deshalb aufhören, Fleisch zu essen. Das ist ein zentraler Punkt in vielen Religionen: kein Fleisch, kein Vergnügen, nicht herumreisen, sonst wird die Welt zugrunde gehen. Wie es im Buch der Offenbarungen festgehalten ist: Die Apokalypse kommt.

Weltwoche: Moment, man kann doch sagen, das Warnen vor der Apokalypse soll Massnahmen zur Abwendung derselben bewirken.

Shellenberger: Ich glaube, der Zweck des Alarmismus ist einfach der Alarmismus selber. Ziel ist nicht die Verringerung der CO2-Emissionen, denn dann würde man Erdgas und Nuklearenergie anvisieren. Die Klimainteressengruppen wollen jedoch Solar- und Windenergie. Warum? Einerseits, weil man das in Harmonie mit der Natur sieht, und anderseits, weil sie finden, man müsse Opfer bringen.

Weltwoche: Es müssen Kosten anfallen?

Shellenberger: Ja, und zudem: Die nicht verlässlichen Energieformen brauchen mehr Kontrolle und autoritäre Strukturen. Nehmen Sie die Elektrizitätsnetze. Angebot und Nachfrage lassen sich am besten in Einklang bringen in Systemen mit einer kleinen Anzahl grosser Kraftwerke. Nimmt man nun die erneuerbaren Energien dazu, muss man enorm viele Ausrüstungen, Steuerungen, Beschäftigte und staatliche Instanzen hinzufügen. So kann man Kosten generieren und die Leute zum Zahlen zwingen.

Weltwoche: Welche Länder werden die schnellsten sein in der Entwicklung neuer Energieversorgungskombinationen?

Shellenberger: Die reichen, entwickelten Länder befinden sich in einer gewissen Führungskrise, auch die Biden-Administration, deren Klimapläne widersprüchlich sind. Deutschland hat ebenfalls grosse Probleme mit dem Übergang. Die einfachste Antwort auf die Frage ist deshalb: China. Weil dessen Wirtschaft wächst, weil es zentralisiert ist – wobei allerdings die Interessengruppen für Solar, für Nuklear und für Kohle einander bekämpfen und die Kommunistische Partei den Marktkräften wenig Raum gibt.

Weltwoche: Wie sehen Sie denn langfristig die Perspektiven für die Solarenergie? Sonnenlicht ist ja gratis, warum soll man das nicht voll nutzen?

Shellenberger: Jahrelang wurde erzählt, dass Solarpanels billiger würden, weil das Nutzen von Sonnenlicht zur Erzeugung elektrischer Energie immer effizienter werde. Solarpanels sind nun aus drei Gründen billiger geworden: Erstens werden sie subventioniert von China, zweitens lässt die chinesische Regierung zu, dass die schmutzigste Form von Kohlenergie zu deren Produktion verwendet wird, drittens ist Zwangsarbeit im Spiel. Nicht technischer Fortschritt drückte den Preis. Und der Rohstoff Silizium wird nun teurer. Nach meiner Einschätzung wird Solarenergie immer ein schönes Nischenprodukt bleiben, geeignet für kleinere Anwendungen.

Weltwoche: Aber viele Länder machen ja die Solarenergie zu einem Pfeiler ihrer Versorgung.

Shellenberger: Ich glaube, wenn die Solar-Blase platzen wird, dann werden die Leute aus ihrer Trance erwachen und sehen: Es gibt keinen Weg zu einer von Solarkraft angetriebenen Wirtschaft.

Weltwoche: Sehen Sie für den Fall, dass die Klimawelle abebben sollte, eine nächste grosse Strömung, die entstehen könnte? Was für eine?

Shellenberger: Im Moment sind es eigentlich zwei Religionen, zwei säkulare Religionen, welche die Szene prägen. Die eine dreht sich, wie gesagt, um Klima und Umwelt. Daneben hat sich eine andere Religion entwickelt, die von den Themen Identität, Rasse, biologisches und soziales Geschlecht und Ähnlichem besessen ist. Die zentrale Idee ist da, dass bestimmte Menschen eine Opferrolle einnehmen und dass Opfer heilig sind. Ich werde diese neue Religion in meinem nächsten Buch aufgreifen.

Weltwoche: Funktioniert diese Strömung denn ähnlich wie die Umweltbewegung?

Shellenberger: Sie ist etwas anders gelagert, aber beide Religionen sind sehr stark getrieben durch Eliten, die nach der Aufweichung der früher starken nationalen Identitäten neue zu schaffen versuchen. Es geht um neue Gruppen, neue Stämme, neue Politiken, moralisch aufgeladene Debatten über Opferrollen. Passt als Schwesternreligion gut zur Klimabewegung.

=================================================================

)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in der WELTWOCHE Zürich : | Die Weltwoche, Nr. 22 (2021) | 03. Juni 2021 ;

EIKE dankt der Redaktion der WELTWOCHE und dem Autor Beat Gygi sowie dem Interview-Gesprächspartner Michael Shellenberger(USA) für die Gestattung der ungekürzten Übernahme des Beitrages, wie schon bei früheren Beiträgen : http://www.weltwoche.ch/ ; Hervorhebungen und Markierungen v.d. EIKE-Redaktion.

=================================================================