Wer hat die mittelalterliche Wärmeperiode ausradiert ?*

Sebastian Lüning*

Im jüngsten Uno-Bericht wurde die Klimageschichte verzerrt. Die Spuren führen nach Bern.

Im Mittelalter war es in der Schweiz und in anderen Teilen Mitteleuropas ähnlich warm wie heute. Die sogenannte Mittelalterliche Wärmeperiode ist in der Region wissenschaftlich gut dokumentiert: Zwischen 800 und 1300 nach Christus schrumpften viele Alpengletscher dramatisch und waren zum Teil sogar kürzer als heute. Die Baumgrenze verschob sich nach oben. Der Permafrost taute in hochalpinen Regionen auf, die sich heute noch immer fest im Griff des Eises befinden. Die warmen Temperaturen sind auch durch Baumringe, Pollen, Zuckmücken-Fossilien und weitere geologische Rekonstruktionsmethoden eindeutig belegt.

Umstrittene Temperaturkurve

Lange hatte man angenommen, dass es sich bei der mittelalterlichen Wärme um ein regionales, nordatlantisches Phänomen handeln könnte. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt, denn die Warmphase gab es auch in vielen anderen Regionen der Erde, zum Beispiel auf der Antarktischen Halbinsel, in den Anden, in Nordamerika, in der Arktis, im Mittelmeerraum, in Ostafrika, China und Neuseeland. Zusammen mit Fachkollegen habe ich in den letzten Jahren viele Hunderte von Fallstudien aus der ganzen Welt ausgewertet und die Synthesen kontinentweise in begutachteten Fachjournalen publiziert.

Drei der Veröffentlichungen wurden jetzt sogar vom Weltklimarat (IPCC) in seinem kürzlich erschienenen 6. Klimazustandsbericht zitiert. Auf die mittelalterliche Wärme folgte dann global ein jäher Temperaturabsturz. Während der Kleinen Eiszeit, 1450–1850, kühlte sich das Klima ab, und zwar auf das kälteste Temperaturniveau der gesamten letzten zehntausend Jahre.

Im neuen IPCC-Bericht sucht man nach diesen Informationen leider vergeblich. Darin pflegt man eine eigene Sichtweise der Klimageschichte der letzten tausend Jahre. In der für Politiker gedachten Zusammenfassung prangt gleich zu Beginn unübersehbar eine umstrittene Temperaturkurve, die den Eindruck erweckt, als hätte es nur minimale vorindustrielle Klimaveränderungen in den letzten zwei Jahrtausenden gegeben. Mit Beginn der Industrialisierung um 1850 schiesst die Kurve dann raketenhaft um mehr als ein Grad nach oben. Diese Darstellungsweise ist auch als «Hockey Stick» bekannt: Die klimatisch angeblich ereignislose vorindustrielle Zeit bildet den geradlinigen Schaft, und an dessen Ende kommt mit der rapiden modernen Erwärmung die Kelle des Hockeyschlägers. Es handelt sich daher um ein Déjà-vu, ein unnötiges. Denn bereits im 3. Klimazustandsbericht von 2001 war ein ähnliches Hockeyschläger-Muster enthalten, das den Politikern vorgaukeln sollte, die heutige Erwärmung sei noch nie da gewesen und daher vollständig menschenverschuldet.

In den jüngsten zwei Jahrzehnten machte die Paläoklimatologie dann jedoch grosse Fortschritte, es wurden fleissig Daten gesammelt. Hieraus wurden realistischere Temperaturentwicklungen erstellt, mit ausgeprägter Mittelalterlicher Wärmeperiode und späterer Kleiner Eiszeit.

Umso bitterer ist nun der Rückfall in alte Hockey-Stick-Zeiten. Wie konnte dies passieren? Was waren mögliche Beweggründe für die erneute Verzerrung der Klimageschichte?

Die fragwürdige neue Hockeyschläger-Temperaturkurve stammt von der internationalen Paläoklimatologengruppe PAGES 2k, deren Koordinierungsbüro an der Universität Bern beheimatet ist. An dieser Universität lehrt und forscht auch der Klimawissenschaftler Thomas Stocker, der seit 1998 an den Berichten des IPCC mitgewirkt hat. Im Jahr 2015 kandidierte Stocker sogar für den IPCC-Gesamtvorsitz, unterlag jedoch dem Südkoreaner Hoesung Lee, der soeben den 6. Bericht der Arbeitsgruppe 1 präsentiert hat. Stocker war Co-Autor der Zusammenfassung für Politiker des 3. IPCC-Klimazustandsberichts, in welchem der Hockey Stick eine zentrale Rolle spielte.

Gut zwanzig Jahre später stammt nun der wiederaufgetauchte Hockeyschläger aus Stockers Universität, wo dieser die Abteilung für Klima- und Umweltphysik leitet. Nur ein blöder Zufall? Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der neuen Klimakurve um eine Auftragsarbeit für den 6. IPCC-Bericht gehandelt haben könnte. Fünf der neunzehn Autoren der Beiträge zur neuen Hockey-Stick-Kurve kommen aus Bern.

Aber ein bedeutender Teil der PAGES-2k-Forscher konnte die neue Hockey-Stick-Version fachlich nicht mittragen und verliess die Gruppe im Streit.

Nachweis dank Baumringen

Die Aussteiger publizierten mittlerweile eine konkurrierende Temperaturkurve mit deutlichen vorindustriellen Klimaausschlägen. Auf Grundlage von Baumringen konnten die Spezialisten nachweisen, dass die Sommertemperaturen in der vorindustriellen Vergangenheit bereits mehrfach das heutige Niveau erreicht hatten. Die Arbeit von Ulf Büntgen von der ETH-Forschungsanstalt WSL und Kollegen wurde nicht in den IPCC-Bericht aufgenommen, obwohl sie rechtzeitig vor Redaktionsschluss veröffentlicht wurde. Interessanterweise war die umstrittene PAGES-2k-Kurve bereits im ersten Entwurf des 6. Klimaberichts enthalten, obwohl die dazugehörige Publikation noch gar nicht formal erschienen war. Wie kann das sein? Im zweiten Entwurf der Zusammenfassung für Politiker schrumpfte die Kurve dann auf Briefmarkengrösse, positioniert am Rande einer zusammengesetzten grösseren Abbildung. Dies war die letzte Version, die den IPCC-Gutachtern, zu denen ich gehöre, zur Kommentierung zur Verfügung stand. Umso überraschender war es dann, als das Hockeyschläger-Bild plötzlich in voller Grösse in der finalen Version auftauchte.

Es gelten die Hebelgesetze

Der IPCC verschweigt dabei der Öffentlichkeit, dass viele Fachexperten und Gutachter die Kurve als hochproblematisch ansehen. Der neue Hockey Stick enthält einerseits nämlich eine ganze Reihe von Ausreisserdaten, deren Verwendung schwer zu rechtfertigen ist. Beispielsweise integriert PAGES 2k einen Bauringdatensatz aus den französischen Meeralpen, obwohl die Ersteller der ursprünglichen Fallstudie explizit davon abraten, diese für Temperaturrekonstruktionen zu verwenden. Anderseits werden Daten ausgespart, die eine starke vorindustrielle natürliche Klimavariabilität belegen. Detaillierte, im Begutachtungsverfahren des Berichts geübte und in Publikationen formal publizierte Kritik wurde von den IPCC-Autoren ignoriert.

Angesichts dieses Verhaltens ist ein Begutachtungsverfahren wenig sinnvoll. Das Grundproblem: Sowohl IPCC-Autoren als auch Begutachtungs-Editoren werden von einem politisch gewählten IPCC-Vorstand bestimmt. Bereits bei der Auswahl der am IPCC-Bericht beteiligten Forscher wird daher eine inhaltliche Denkrichtung zementiert, die später kaum noch aufzuweichen ist. Es gelten die Hebelgesetze: Wer am längeren Ende sitzt, setzt sich durch.

Die Willkür des IPCC wird auch an einem anderen Beispiel deutlich. Noch im ersten Entwurf des Berichts listete der Weltklimarat in Kapitel eins der «Naturwissenschaftlichen Grundlagen» explizit die Mittelalterliche Wärmeperiode und die Kleine Eiszeit in einer Übersichtstabelle auf. Der fälschliche Hinweis, es handle sich um ein nordatlantisches, regional beschränktes Phänomen, wurde als Reaktion auf Gutachterkritik im zweiten Entwurf entfernt. In der finalen Version, die von den Gutachtern nicht mehr eingesehen werden konnte, kam dann aber die abrupte Kehrtwende: Sowohl die Mittelalterliche Wärmeperiode als auch die Kleine Eiszeit wurden heimlich, still und leise wieder aus der Tabelle entfernt und durch einen nichtssagenden Text unter dem Sammelbegriff «das letzte Jahrtausend» ausgetauscht. Drei kleine Sternchen erläutern dem mit einer Lesebrille ausgestatteten Leser, dass man die Begriffe «Mittelalterliche Wärmeperiode» und «Kleine Eiszeit» im Bericht nicht verwenden wolle, weil sie angeblich zu schlecht definiert und regional variabel seien.

So einfach schreibt man die Klimageschichte um, und kaum jemand merkt es. Warum ist das wichtig? Die vorindustrielle Temperaturentwicklung ist für die Aufteilung («Attribution») des modernen Klimawandels einerseits in menschengemachte und anderseits in natürliche Faktoren von höchster Relevanz.

Da die Klimamodelle lediglich vernachlässigbar geringe natürliche Klimaantriebe besitzen, können sie lediglich Hockeyschläger-Muster generieren. Jede real festgestellte vorindustrielle Warm- oder Kaltphase bereitet den Modellen daher Probleme, denn sie können sie nicht reproduzieren. Sie sind so konstruiert, dass das nicht vorgesehen ist.

Dies wirft unbequeme Fragen bezüglich ihrer Tauglichkeit und Verwendbarkeit für die zukünftige Klimaentwicklung auf. Letztlich handelt es sich um nicht kalibrierte Simulationen, die eigentlich noch gar nicht für Zukunftsmodellierungen freigegeben sein sollten, solange sie noch an der Klimavergangenheit scheitern. Anders gesagt: Wenn ein Klimamodell auf die Frage, wie die Vergangenheit war, Antworten liefert, die meilenweit neben der Realität liegen, wird die Prognose der Zukunft wohl ähnlich abwegig sein.

Besonders kurios ist, dass sich die speziell für den 6. Klimazustandsbericht erstellten Klimamodelle des sogenannten Typs CMIP6 als überwiegend unbrauchbar erwiesen haben. Durch Wolkenmodellierungsfehler lieferten sie viel zu heisse Temperaturverläufe. Daher erklärte der IPCC, er lege im aktuellen 6. Bericht mehr Gewicht auf die historische Temperaturentwicklung.

Unbequeme Themen

Da aber auch diese – wie geschildert – höchst kontrovers ist, zerplatzt dem IPCC nun auch quasi das Reserverad. In den offiziellen Pressemitteilungen spart der IPCC diese unbequemen Themen weitgehend aus. Und auch in den meisten Medienberichten erfährt die Öffentlichkeit nichts davon.

Auf der Strecke bleibt die wissenschaftliche Nachhaltigkeit. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis kritische Klimawissenschaftler die Ungereimtheiten im vorgefilterten IPCC-Bericht systematisch aufarbeiten und thematisieren werden. Der Vorfall zeigt, wie politisches Taktieren die wissenschaftliche Integrität des IPCC untergräbt und das in die Institution gesetzte Vertrauen erschüttert.

===============================================================

Klimaforscher Thomas Stocker wollte auf Anfrage der Weltwoche keine Stellung beziehen.

Sebastian Lüning ist habilitierter Geowissenschaftler und wirkte als Gutachter an den IPCC-Berichten «SR15», «SROCC» und «AR6» mit. Mit Fritz Vahrenholt schrieb er die Bücher «Unerwünschte Wahrheiten» und «Unanfechtbar: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Faktencheck». Auf Youtube präsentiert er «Klimaschau».

===============================================================

Anmerkung der EIKE-Redaktion zum w.o. besprochenen IPCC-AR6 :

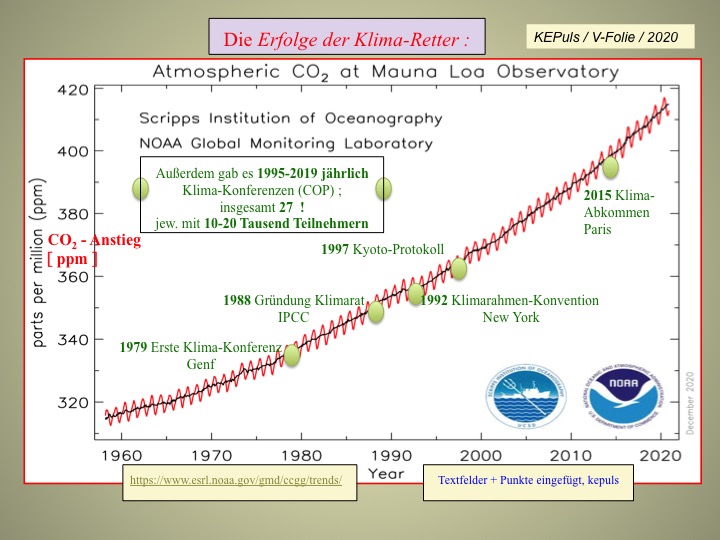

Angesichts des – trotz aller IPCC-Bemühungen – ungebremst weiter ansteigenden CO2 in der Luft (vgl.Abb.w.u.) sollte man zumindest der Deutschen Regierung mit ihrer international bekannten Vorreiter-Rolle dringend empfehlen, nach dem auch deutschen militärischen Scheitern in Afghanistan, nun mit den Taliban wenigstens ein Klima-Schutz-Abkommen zu schließen. Die Erfolgs-Aussichten sind zumindest nicht schlechter als bei dem vergangenen 20jährigen militärischen Engagement.

(Vorsicht – Glosse ! ).

=================================================================

)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in der WELTWOCHE Zürich : | Die Weltwoche, Nr. 33 (2021)| 19. August 2021 ; EIKE dankt der Redaktion der WELTWOCHE und dem Autor Sebastian Lüning für die Gestattung der ungekürzten Übernahme des Beitrages, wie schon bei früheren Beiträgen : http://www.weltwoche.ch/; Hervorhebungen und Markierungen v.d. EIKE-Redaktion.

==================================================================