Zwei Heiße Sommer-Tage : Klima-Menetekel oder Wetterlage ?

===================================

Klaus-Eckart Puls

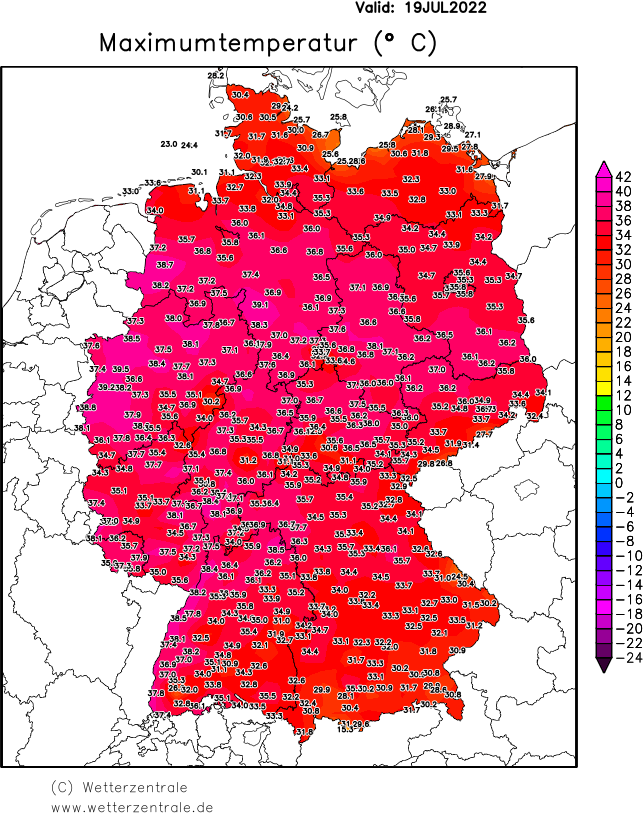

In Deutschland gab es zwischen dem 17. und 20. Juli 2022 zwei sehr heiße Sommer-Tage, regional mit etwas Zeitverschiebung von Südwest nach Nordost (Abb.2). Dabei wurden örtlich Höchst-Temperaturen zwischen 35 und bis nahe 40 Grad gemessen. Daß es in der Sahara meist deutlich wärmer ist als in Hannover – DAS ist ein Aspekt des Klimas, der Klima-Zonen. Daß es in Hannover in seltenen Fällen nahezu so warm ist wie in der Sahara, DAS ist eine Folge besonderer Wetterlagen (==> weiter unten).

===================================

Zwei heiße Sommertage –

das war ein Signal für die Klima-Alarmisten, die Alarm-Sirenen heulten schon Tage vorher auf, z.B. :

BILD, 11. Juli 2022 :

„Bis zu 46° ! Warnung vor Mörderhitze in Deutschland ; Da braut sich was zusammen, und die Warnungen werden immer lauter. … Das wären noch nie dagewesene Temperaturen.“

FAZ, 14. Juli 2022 :

„Extreme Sommertemperaturen werden in Deutschland zur Bedrohung. Tausende Hitzeopfer sind bereits gestorben.“ …“Auch in Deutschland führt der Klimawandel zu immer mehr Hitzetagen, die „teilweise eine Bedrohung für uns Menschen und für die Natur darstellen“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Mittwoch im Interview mit dem Deutschlandfunk. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) getwittert: „Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen.“

ZDF, 10. Juli 2022, nachzitiert nach [1]:

„Für Mitte Juli rechnen einige Meteorologen mit einer außergewöhnlichen Hitze in Deutschland. So ist auch der ZDF-Wetter-Experte Özden Terli alarmiert: „Ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen“, schreibt der Meteorologe auf Twitter.“ … „Die Klimakrise schreitet voran und die Ungewißheiten sind nicht auf unserer Seite“, so Terli.

… und so ging es fast durch alle Medien, die Leser werden sich erinnern.

Selbst Gesundheits-Minister Lauterbach wollte da nicht zurück stehen [2]:

„Der Bundesgesundheitsminister hat eindringlich vor einer Mega-Hitzewelle mit Todesgefahr für viele Menschen gewarnt … So twitterte der … Gesundheitsminister vor einigen Tagen :

„Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega Hitzewelle zu schützen. Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen.“

… „Das zeigte bei manchen Menschen sofort Wirkung. Just als einige Städte verkündeten, sie würden für den Fall eines Winters ohne genügend Heizenergie für private Wohnungen Wärmehallen einrichten, forderten einige Politiker die Einrichtungen öffentlicher Kühlräume für potenzielle Hitzeopfer.“

Berliner Zeitung, 10.07.2022 :

„Hitzewelle : Drohende Mega-Hitze: Karl Lauterbach befürchtet viele Todesopfer in Deutschland …Hitzewelle rollt auf Europa zu: Bis zu 48 Grad in Frankreich ?In anderen Teilen Europas könnten die Temperaturen noch extremer steigen – einigen Wettermodellen zufolge auf bis zu 43 Grad in Großbritannien und bis zu 48 Grad in Frankreich. Meteorologe Terli rechnet damit, daß es ähnliche Hitzewellen in den kommenden Jahren geben wird. „Die Klima-Krise schreitet voran und die Ungewißheiten sind nicht auf unserer Seite“, so Terli.“

Eigentlich müßig, anzumerken :

Alle diese Fabel- und Fantasie-Werte wurden nicht annähernd erreicht !

doch – w.a.a.O. mit Empfehlungen, auf die man selbst nie+nimmer gekommen wäre (?) :

„Experten empfehlen überdies bei Spitzenwerten um 35 bis 40 Grad nicht ohne Kopfbedeckung aus dem Haus zu gehen. Es bestehe Hitzeschlaggefahr. …“

Doch (auch a.a.O.) – dann die Ernüchterung und zugleich fachgerechte Versachlichung vom Deutschen Wetterdienst :

„Der DWD hält indes Aussagen über eine bevorstehende Rekordhitze für „unseriös“. Mitte Juli sei eine Hitzewelle zwar möglich, aber: „Wie stark und lang diese ausfällt heute noch nicht seriös prognostizierbar.“ Die Modelle gingen noch „weit auseinander“, so der DWD.“

… Kernn (Anm.: Dipl.-Meteorologin beim DWD) sagte am Sonntag, daß Prognosen bis zum nächsten Wochenende noch unsicher seien. Von einer „Rekord-Hitze“ oder „Mega-Hitze“ könne man noch nicht sprechen. Angesichts der „sehr heißen Luft aus dem Südwesten“ seien aber auch Temperaturen über 34 Grad möglich.“

… und so war es denn auch, die Sahara kam nicht !

Dabei: Derartige Medien-Hysterie gab es nicht nur in Deutschland, sondern z.B. auch in der Schweiz [3] :

„Dann lasen wir in den Zeitungen, wie unsere jüngeren Berufskollegen diesen schönen Sommer beschrieben : «Die Hitzewelle», wußte die Berner Zeitung, «kann lebensbedrohlichsein.» «Die Hitzewelle», so wußte der Sonntagsblick, sei «eine lebensbedrohliche Gefahr». «Die Hitze», so wußte das Schweizer Fernsehen, «kann tödlich enden.» «Die Hitze», so wußte die NZZ, bedeute «ein erhöhtes Sterberisiko».

„Überall lauerte der Tod. Blick, Tages-Anzeiger und NZZ richteten denn für ihre Leser flugs internationale «Hitze-Ticker» und «Hitze-Blogs» ein. Rund um die Uhr berichteten sie von der «Katastrophenstimmung», wenn irgendwo zwischen Griechenland und England ein bisheriger Temperaturrekord ins Wanken geriet.

Der Augenschein vor Ort zeigte allerdings das Gegenteil. Von den Tavernen in Athen bis zu den Pubs in London feierte das Publikum in Partylaune den schönen Sommer.“

Bei all dem vorstehend aufgezeigten hysterischen Irrsinn war es nur folgerichtig, daß entsprechende Glossierungen geschrieben wurden :

Wolfgang Herles [4] :

„Daß ein echter Sommer eine echte Katastrophe ist, hätten die Deutschen vielleicht gar nicht mitbekommen, hätte man ihnen nicht eindringlich mitgeteilt, daß es ihnen persönlich ans Leder ging. …

Es waren zu Beginn dieser Woche die vielleicht zwei schönsten Tage des Jahres, herrlich warm, fast mediterran. Wären alle Sommer zuverlässig länger so, müßte die Karawane nicht nach Italien/Griechenland/Spanien „in die Ferien“ fahren. Aber etwas Schreckliches schien geschehen. Die Straßen fast leer, sogar Biergärten gähnten in der Mittagsbrise….“ …

„Wieder wurde die Panik nach bewährtem Rezept geschürt. Zuerst gingen die Rauchmelder stets leicht entflammbarer Wissenschaftler los. Genau wie bei Corona. Nur, daß die Virologen von Klimaforschern ersetzt wurden. Kühlere Köpfe kamen nicht vor. Dann gab der lodernde Bundesgesundheitsminister Feueralarm: Dieser Sommer ist lebensgefährlich.

… zwei hochsommerliche Tage in Folge waren selbstverständlich eine Hitzewelle. … Von den tödlichen Folgen dessen, was nun nicht mehr Sommer heißen durfte, sondern nur noch Klimakatastrophe, lebten die Nachrichtensendungen … Daß ein echter Sommer eine echte Katastrophe ist, hätten die Deutschen vielleicht gar nicht mitbekommen, hätte man ihnen nicht eindringlich mitgeteilt, daß es ihnen persönlich ans Leben ging. … Die „Hitzewellen“ besitzen eine quasi religiöse Dynamik. … Für die einzige Überhitzung in meinem Kopf sorgte der Zorn darüber, wie schamlos in diesem hysterischen Land sogar der Sommer politisch mißbraucht wird. Eines ist wohl sonnenklar :

Ein kollektiver Hitzschlag hat dieses Volk hart getroffen.“

Eine großartige und treffende Glosse dazu auch in der Züricher WELTWOCHE :

Kurt W. Zimmermann [3] :

„Heiße Liebe : Nichts macht Journalisten so heiß wie eine Hitzewelle. Kältewellen hingegen lassen sie kalt. Es gibt wenige Ereignisse, die Journalisten derart ins Feuer bringen wie eine sogenannte Hitzewelle. Wann immer die Temperaturen irgend wo auf der Welt über dem Durchschnitt liegen, dramatisiert die Branche eine «extreme Hitzewelle in Europa» («Tagesschau») oder eine «extreme Hitzewelle in Indien» (NZZ),oder gar eine «extreme Hitzewelle in den Ozeanen» (Tages-Anzeiger).“ … „Mit jeder Hitzewelle kann man als berufener Volkserzieher aufs Schönste dokumentieren, wie der Klimawandel die Welt in den Untergang reißt. Die Journalisten … geraten an heißeren Tagen darum in lodernde Begeisterung.“ … „Für die Rekordhitze machten die Redaktionen als Ursache logischerweise die «Klimaerwärmung» aus. … Rekordkälte erklärten sie, wenn sie die nicht verschwiegen, als Kapriole der Natur. Noch drolliger gab sich der Journalismus zum Süden von Brasilien. Im letzten Winter fiel dort unerwartet Schnee, ausgelöst durch eine spezielle Strömungslage aus der Antarktis. Die Brasilianer waren außer sich vor Freude und bauten Schneemänner erstmals in ihrem Leben.Unsere Journalisten wußten natürlich sofort, warum die Brasilianer sich zu Unrecht freuten. Der weiße Segen sei «dem Klimawandel geschuldet», zürnte das Schweizer Fernsehen. Und der Blick titelte giftgrün auf den Punkt : «Brasilien: Schneefall wegen Klimawandel».

Einzelne Versachlichungen

Allerdings – zur „Ehrenrettung“ einiger Journalisten und auch des DWD (s.w.o.) – es gab auch hier und da versachlichende Kommentare, wie z.B. in der

NZZ am 14.07.2022 :

„Die Hitze war nur im Computermodell extrem – wieder einmal wurde die Unsicherheit von Wetterprognosen unterschätzt. …

Noch vor wenigen Tagen machten Vorhersagen extremer Hitze in Europa die Runde. Nicht nur in Spanien und Südfrankreich – nein, auch in der Schweiz und Deutschland müsse man Mitte Juli mit Temperaturen um 40 Grad Celsius rechnen, vielleicht auch darüber, hieß es in manchen Medien. …

Vielmehr ist in manchen Ankündigungen der großen Hitze verlorengegangen, wie unsicher Vorhersagen sind – vor allem solche, die sich auf einen Zeitraum beziehen, der eine Woche und mehr in der Zukunft liegt. Außerdem basierten manche Aussagen auf Modell-Simulationen, die unsachgemäß interpretiert wurden.

Bezogen auf die Hitze in Deutschland könne man fast von einem Hype sprechen, sagt Marco Stoll von Meteo Schweiz.“

Anmerkung :

Die vorstehenden Aussagen zu den Unsicherheiten von Wetterprognose-Modellen über eine Woche hinaus sind bekannt. Um so erstaunlicher ist es, daß die Prognosen von Klima-Modellen für die nächsten 100 Jahre „geglaubt werden“ !?

Die Wetterlage*

Z u n ä c h s t :

Die Atmosphäre transportiert ihre Energie undarbeitetin Wellen. Die Witterung in Europa wird dabei von der Wetterküche über dem Atlantik bestimmt – den Planetarischen Wellen. Diese schwingen nach Europa herein; ungestört, denn es gibt an den europäischen Atlantik-Küsten keine nennenswerte Randgebirge – ganz anders als beispielsweise in Nord- und Süd-Amerika, wo die Rocky Mountains und die Anden den Kontinent hochreichend(!) gegen die pazifische Wetter-Zirkulation abschirmen.

Diese Planetarischen Wellen der Luftströmung in etlichen Kilometern Höhe steuern dann die Tiefs (und auch die Hochs) nach Europa hinein. In diesen Wellen bilden sich – mal stärker, mal schwächer – Tröge und Hochkeile (s. Abb.1); es ist ein stochastisches und physikalisch-chaotisches Geschehen.

Diese (extremen) Zirkulations-Schwankungen auf dem Nord-Atlantik werden seit Jahrzehnten dokumentiert durch den Index der Nord-Atlantischen-Oszillation (NAO, s.w. unten!).

Dabei ist es den Meteorologen seit einigen Jahrzehnten gelungen, einen deterministischen Anteil mit Hilfe mathematisch-physikalischer Gleichungs-Systeme für ca. EINE Woche zu erfassen und prognostisch in Zirkulations-Vorhersagen umzusetzen, und daraus abgeleitet auch Bodenwetter-Vorhersagen. Und dennoch – manchmal stimmt schon der nächste Tag nicht, geschweige denn der 6. oder 7. ; so geschehen auch für die o.a. Julitage mit den fehl-prognostizierten Fabel-Temperaturen !

Nun kommt es immer wieder vor, daß die Zirkulations-Schwingungen der Planetarischen Wellen zum Stillstand kommen – DAS nennt man in den Meteorologie eine Blockierungs-Wetterlage.

Auch schon aus diesem kleinen Ausflug in die Meteorologie ergibt sich : Unser Boden-nahes Wetter um unsere Nasen herum ist das Abfallprodukt des Höhenwetters.

Z u r S a c h e :

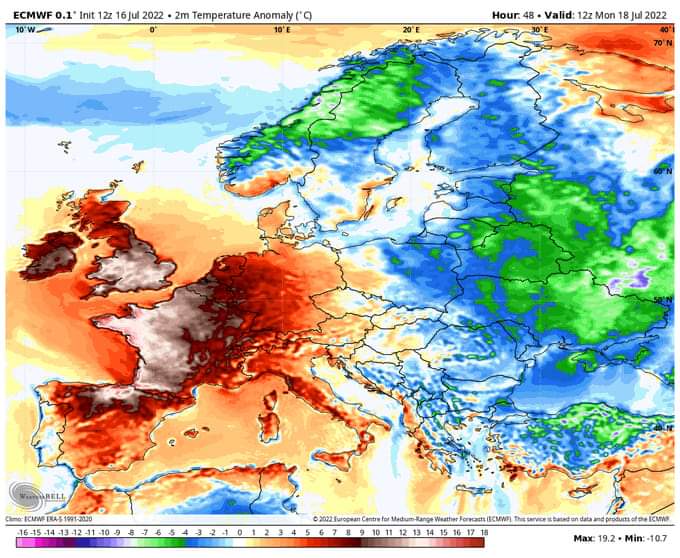

Genau eine solche Situation hatten wir Mitte Juli 2022 in West- und Mitteleuropa. Das veranschaulicht die Höhenwetterkarte vom 19.07.2022 (Abb.1) :

Diese Wetterkarte zeigt einen bis in den Süden der Iberischen Halbinsel ausgreifenden Trog, sowie auf der Trogvorderseite einen vom Mittelmeer bis nach Skandinavien reichenden Hochkeil, der ganz Mitteleuropa überdeckt. Diese Wettersituation kam Mitte Juli 2022 für etliche Tage zum Stillstand – die Blockierung war da!

In der Folge wurde die über Spanien schon länger liegende heiße Luft mit einer südwestlichen Luftströmung in der Höhe sowie auch in den darunter liegenden Luftschichten bis in Bodennähe auch nach Deutschland transportiert. Dabei wurde es von Tag zu Tag wärmer – zunächst also eine Warmluft-Advektion, dann aber zusätzlich durch die im sommerlichen Hochkeil intensive Sonnen-Einstrahlung, die im Juli in Deutschland immerhin eine Wirkdauer von fast 15 Stunden hat. Das Ergebnis waren Tagesmaxima von um 35 bis über 39 Grad, wobei die „magische 40-Grad-Schwelle“ wohl kaum irgendwo erreicht wurde !? :

Neue Sommerrekorde wurden in einigen Fällen gemeldet, die „40°-Schwelle“ nicht (==> Abb.2); Die mediale Hysterie (43 … 46 … 48 Grad , s.w.o. Medien-Zitate) versandete!

Und noch etwas ist im vorstehenden Zusammenhang interessant und wichtig :

Eine Welle hat stets eine Doppel-Struktur, nämlich „Berge und Täler“, die man meteorologisch bei den Planetarischen Wellen TROG und HOCHKEIL nennt. Auf der Trog-Vorderseite (Ostseite) wird WARM-Luft von Süd nach Nord transportiert, auf der Trog-Rückseite (Westseite) bzw. auf der östlichen Flanke des Hochkeils wird KALT-Luft von Nord nach Süd transportiert. Und so war es auch Mitte Juli 2022 [13]:

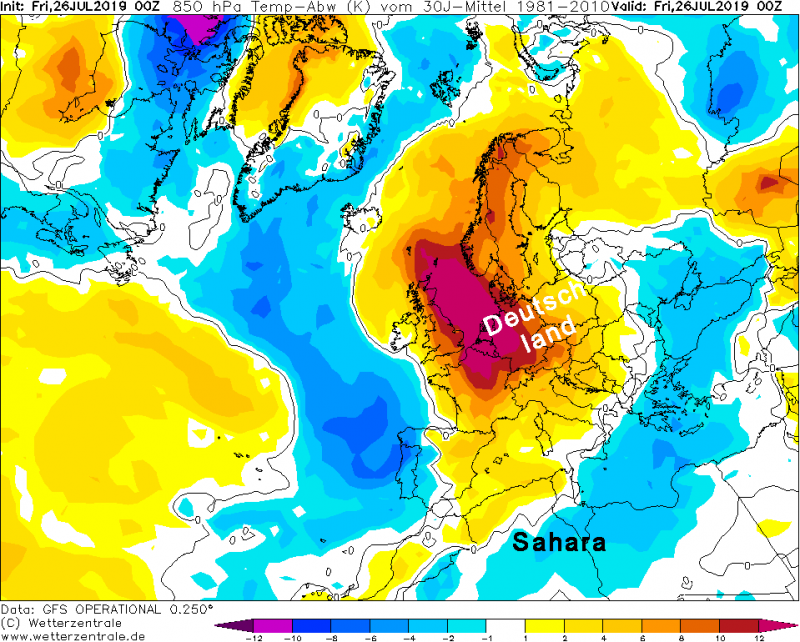

Auf der östlichen Seite des beschriebenen mitteleuropäischen Hochkeils (Abb.1) flutete KALT-Luft (Abb.3) von Skandinavien bis hin zum Balkan. Daher: Von Polen, Baltikum, Rußland … über Rumänien, Bulgarien, Serbien … bis hin in die Türkei haben die Menschen diese Mitte-Juli-Witterung eher als kühl bis kalt empfunden, und nicht als „sommerlich heiß“ ! Das war den Medien keine Erwähnung wert (s.w.o.), denn es paßte nicht in das „Klima-Alarm-Konzept“.

Die Temperatur-Verteilung der Abb.3 veranschaulicht : KALT und WARM sind hemisphärisch wie auch regional (Europa) stets „meteorologische Geschwister“, und in der überregionalen Mittelung ein „Null-Summen-Spiel“.

Auf dieses meteorologische Phänomen hatte schon Klaus Öllerer unlängst sehr eindrucksvoll auf dieser Webseite hingewiesen [14] :

„Die Erwärmung (Sommer 2019) fand in großen Teilen Europas statt. In anderen, benachbarten Teilen war es kühler als sonst.“

Quelle: >> wetterzentrale.de, Texte „Deutschland“ und „Sahara“ hinzugefügt

Daher – schon an dieser Stelle sei es gesagt:

Eine derartige Wetterlage gab/gibt es immer mal wieder – seit einigen Jahrhunderten dokumentiert, wahrscheinlich in Jahrtausenden aufgetreten. Mit dem propagierten AGW-Klimawandel (s. Medienzitate oben) hat das NICHTS zu tun !

… d e n n – DAS führt zu der Frage : Gibt es zunehmend Blockierungs- und Hitzelagen in Europa ?

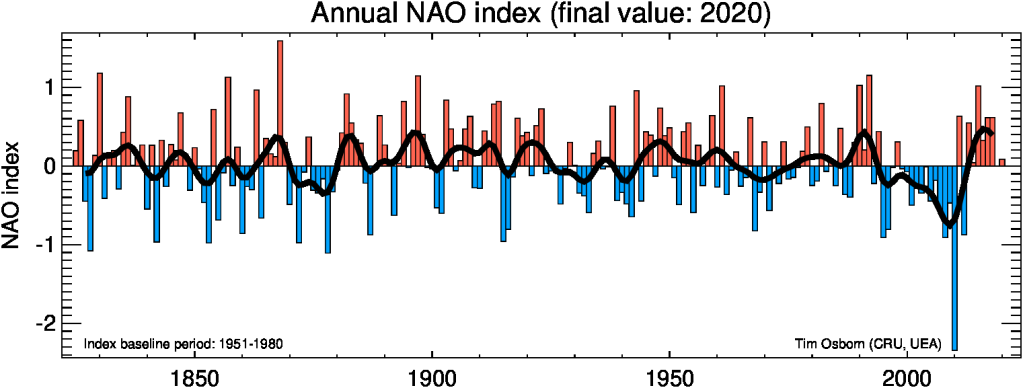

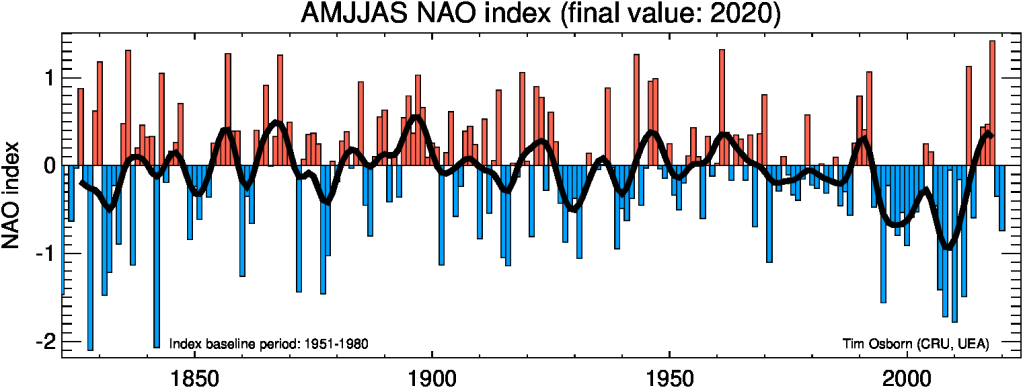

Die normalen (extremen) Zirkulations-Schwankungen auf dem Nord-Atlantik werden seit Jahrzehnten dokumentiert durch den Index der Nord-Atlantischen-Oszillation (NAO). Diese NAO-Statistik [5] zeigt weder für das Jahr noch für das Sommerhalbjahr einen signifikanten Trend :

Es ist und bleibt ein chaotisches unvorhersagbares Geschehen, ein AGW-Klima-Trend ist nicht zu erkennen.

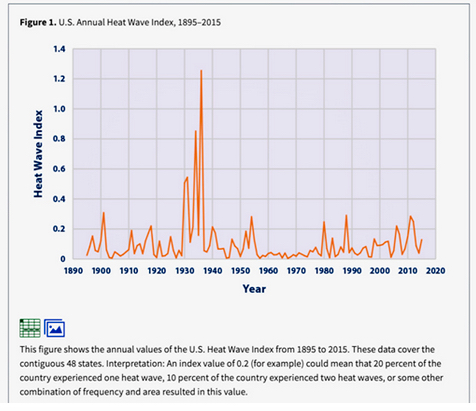

Wenn es nun in Europa keinen Trend zu mehr Hitze-Wetterlagen gibt – dann vielleicht woanders ? So sieht eine Statistik für die USA aus [6] – auch hier kein säkularer Hitze-Trend:

Mehr Dürren ?

Nun bleibt im Zusammenhang mit Hitzewellen noch eine andere Frage zu klären : Gibt es – weltweit und/oder in Deutschland – einen Trend zu mehr Dürren ?

D a z u :

(1) Klimarat IPCC [7] :

“In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend indrought or dryness (…) since the middle of the 20th century … Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in droughtsince the 1970s were probably overstated. …”

(2) DWD [8] :

„Langfristige Veränderungen : Die Zeitreihen der Gebietsmittel der Niederschlags-Summen in den einzelnen Jahreszeiten zeigen für keines der Gebiete einen markanten Trend … Jahreszeiten von unter- und übernormalem Niederschlag wechseln in der Regel häufig ab.“ … „Langfristig seit Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt sich zumindest großräumig kein signifikanter Trend zu mehr Trockenheit in Europa.“

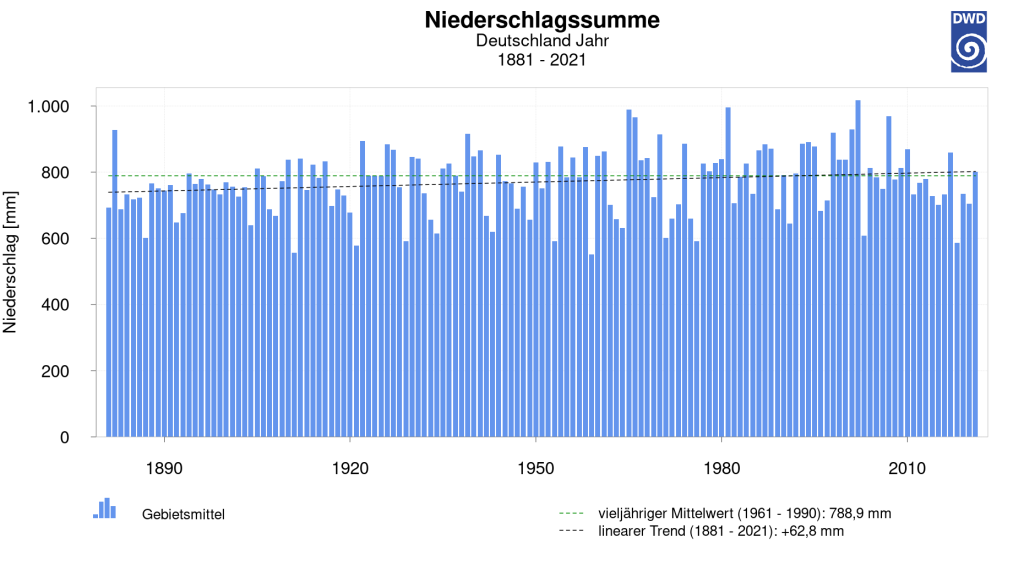

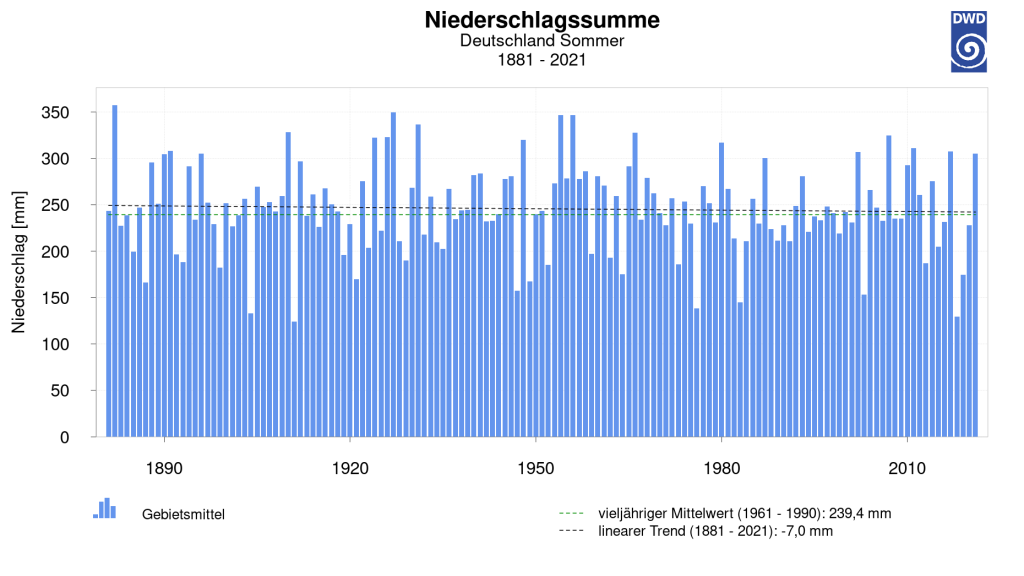

Diese DWD-Aussage ist zwar schon ein paar Jahre „alt“, jedoch zeigen die Niederschlags-Messungen in Deutschland [9] auch weiterhin keinen Trend zu Niederschlagsarmut, sondern eher zum Gegenteil :

Der Jahresniederschlag in Deutschland hat einen säkularen Trend von +63 mm (ca. +8%!).

Der Sommerniederschlag in Deutschland hat einen säkularen Trend von -7 mm (ca. -3%) ; ein „Dürre-Auslöser“ kann ein solch minimaler Minus-Trend nicht sein.

Und dennoch mehren sich in Europa die Klagen zu regionalen Trockenphasen.

Es muß folglich noch andere Ursachen geben. Und in der Tat, dazu ist soeben ein Übersichts-Artikel erschienen [10] :

„Europa trocknet aus. Meldungen über Dürren häufen sich. Oft ist der Wassermangel menschengemacht, aber mit dem Klimawandel hat es nichts zu tun.“

Die Publikation berichtet über gründliche Recherchen – von alten Chroniken bis hin zu meteorologischen Meßreihen des 20. Jahrhunderts :

„Das bemerkenswerte Resultat :

Das letzte Jahrhundert, in dem ein fast kontinuierlicher Anstieg des menschengemachten CO2 gemessen wurde, gehöre insgesamt zu den feuchteren Perioden. Und die Dürresommer der Jahre 2003, 2015 und 2018 lägen noch vollständig im Bereich der natürlichen Klimaschwankungen.“ …

„Einflüsse auf den Wasserhaushalt der Böden :

moderne Agrarindustrie, moderne Waldwirtschaft, Verlust der Auen in Tälern, Städtebau, Straßenbau und wohlstandsbedingtes Absenken des Grundwasserspiegels. So wurden Flächen mit Drainagen trockengelegt, Hecken, Bäume, Streuobstwiesen entfernt, die oberen wasserspeichernden Humusschichten zerstört, «Betonackerböden» lassen kaum noch Wasser durch. In den Wäldern verdichten Groß-Erntemaschinen den Boden. Gleichzeitig sind Wiesen und Feuchtauen verschwunden, die früher jede Siedlung umgaben. Die Bebauung im vormals grünen Umland von Städten wächst seit Jahrzehnten.“

Hinzu kommt :

Seit ein paar Jahren gibt es zunehmend Publikationen, die sich damit beschäftigen, daß es in Lee von großen Windrad-Parks zumindest regional zu Windabschwächung … „Föhn-Effekten“ … Niederschlags-Abschwächungen … Bodentrockenheit … kommen kann. Diese Effekte sind in der Literatur mittlerweile als „terrestrial stilling“ dokumentiert. Ausführlich hat sich damit auch immer wieder Dagmar Jestrzemski beschäftigt, z.B. [11]:

„Wenn „Klimaschutz“ zum Klimakiller wird; Forscher in den USA und China haben ermittelt: Die großen Windturbinen sind mitverantwortlich für Dürre und Erderwärmung. Doch die Politik ignoriert diese wissenschaftlichen Erkenntnisse.“ … „Schattenwurf, Infraschall sowie Vogel-, Fledermaus- und Insektenschlag sind die bekanntesten Argumente gegen Windkraftanlagen. Kaum bekannt hingegen ist der Dürre-Effekt der Windräder.“

Bei alledem wird auch hier nicht bestritten, daß es (auch) in Deutschland einen Trend zu wärmeren Sommern gibt, und damit zu mehr Heißen Tagen; der DWD dokumentiert das auf seiner Webseite [9]. Die verschiedenen Ursachen und insbesondere deren Gewichtung sind jedoch keineswegs wissenschaftlich eindeutig geklärt [12].

Einige sehr warme bis heiße Sommertage haben viele Facetten; einen solchen Tag im diesjährigen Juli beschreibt Kurt W. Zimmermann sehr anschaulich und nahezu lyrisch [3] :

„Wir waren zu dritt, alle drei schon etwas ältere Journalisten. Wir saßen auf einer Restaurant-Terrasse mit Blick über den Zürichsee. Es war ein großartiger Sommerabend. Erst nach zehn Uhr mußte man allmählich das Veston** überziehen.

« Was für ein schöner Sommer », sagten wir.“

————————————————————————————————————————–

Anmerkungen :

(1)* Ich danke meinen Kollegen und Dipl.-Meteorologen Helmut Klimmek und Christian Freuer für die fachliche Durchsicht des Manuskriptes.

(2)** Veston : schweizerisch [sportliches] Herrenjackett.

=================================================================

Q u e l l e n :

[1] nachzitiert nach Berliner Zeitung, 10.07.2022, https://www.berliner-zeitung.de/news/wetter-hitzewelle-drohende-mega-hitze-karl-lauterbach-befuerchtet-viele-todesopfer-in-deutschland-li.245213

[2] https://www.achgut.com/artikel/der_wetterbericht_des_professor_lauterbach ; Peter Grimm/ 14.07.2022 /

[3] WELTWOCHE Zürich (21.07.2022, S.27); KURT W. ZIMMERMANN, Heiße Liebe; Nichtsmacht Journalisten so heiß wie eine Hitzewelle. Kältewellen hingegen lassen sie kalt.

[4] Panik nach bewährtem Rezept; Was man früher Sommer nannte …Von Wolfgang Herles;

23. Juli 2022 ; https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/herles-faellt-auf/sommer-damals-heute/

[5] NAO: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/viz.htm

[7] IPCC AR5 WGI Chapter 2 ; on extremes.

[8] DWD, Trockenheit in Europa im Frühjahr 2012, www.dwd.de ; 15.08.2012

[9] https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html

[10] Europa trocknet aus, WELTWOCHE Zürich, 14.07.2022, Gisela Müller-Plath

[11] Wenn „Klimaschutz“ zum Klimakiller wird; PAZ, 24.01.2020, S.12

[12] VAHRENHOLT/LÜNING, Die Kalte Sonne, Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, Hoffmann&Kampe

[13] Wrong, Legacy Media, Climate Change Is Not Causing Summer Heatwaves in the U.S. and Europe ;

[14] https://eike-klima-energie.eu/2019/08/03/sahara-hitze-das-nullsummenspiel-und-der-beweis/

=================================================================