Der WI- Effekt: Eine Bestandsaufnahme Teil 3 und Schluss: Die Umland- Problematik (flächiger WI- Effekt). Mehr Fragen als Antworten

Den Teil 1 finden Sie unter http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/der-waermeinsel-effekt-eine-bestandsaufnahme-teil-1/

Teil2 unter http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/der-waermeinseleffekt-die-station-frankfurtmain-flughafen-ffm-ein-extremer-erwaermungsfall-teil-2/

Bild rechts: Heißes Nachtleben in Berlin- auch wegen des städtischen Wärmeinsel- Effekts?. Bildquelle: belinferie.net

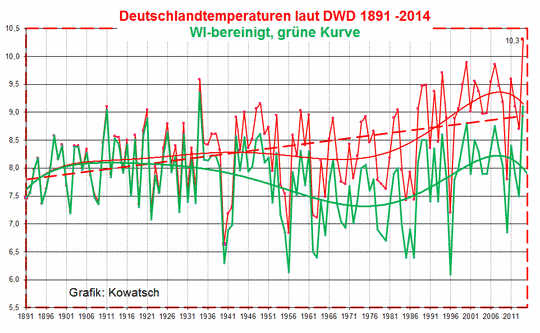

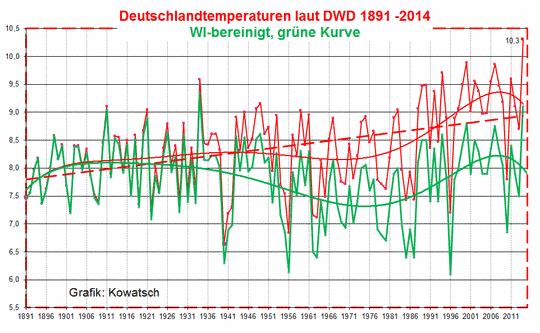

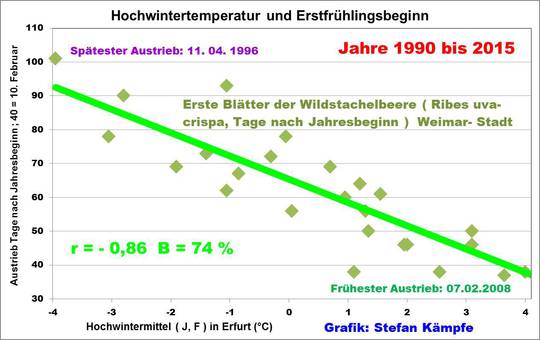

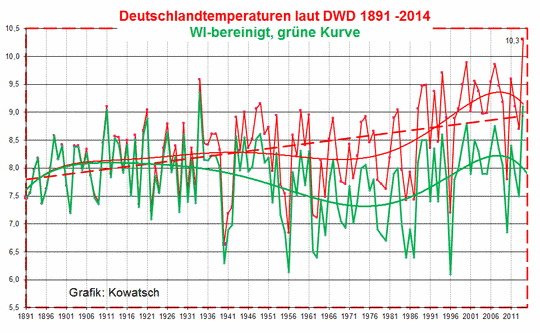

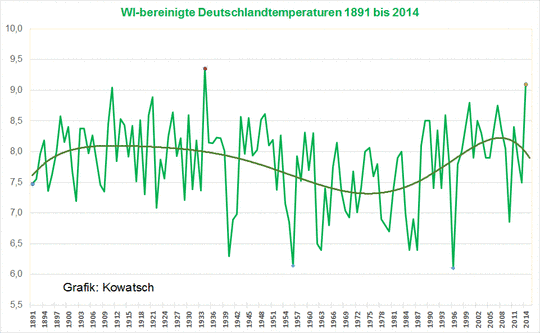

Eindeutige Quantifizierungen des WI- Effekts bleiben aufgrund der schlechten Datenlage über die Standortumgebungen der einstigen Messstationen und der heutigen schwierig. Die folgende WI-bereinigte Temperaturkurve Deutschlands Abbildung ist daher als Diskussionsgrundlage zu verstehen. Eine gesamte Erwärmungsrate aus UHI und WI- Effekten von etwas mehr als 1 Kelvin seit Beginn regelmäßiger Messungen in Deutschland (1881) ist jedoch als plausibel anzusehen. Die grüne Kurve zeigt, wie der tatsächliche Temperaturverlauf Deutschlands sein könnte, wenn sich unser Land seit 130 Jahren überhaupt nicht verändert hätte, die gleiche Einwohnerzahl und der gleich niedrige Lebensstandard und die Messstationen noch an den gleichen Orten stehen würden wie damals.

Abb. WI: Die hier dargestellte WI- Bereinigung (Berechnung: R. LEISTENSCHNEIDER) entspricht sicher nicht völlig der (leider schwer zu fassenden) Realität, weil für große Teile Deutschlands (Wald, größere Gewässer, leider auch weite Teile des Offenlandes fernab der Siedlungen) keine seriösen, langjährigen Messreihen vorliegen. Der DWD unterzieht seine Messungen keiner WI- Korrektur.

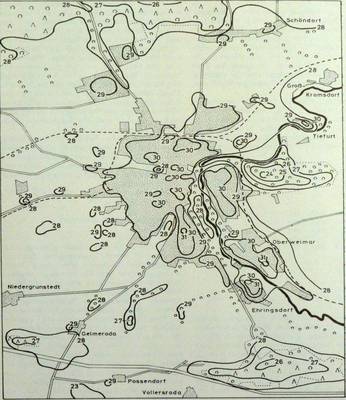

Die folgende Abbildung ist schon viele Jahrzehnte alt. Sie veranschaulicht die Temperaturverhältnisse in und um Weimar an einem störungsfreien Hochsommertag:

Abb.12 (Quelle: Manfred Salzmann, Die Geografie Weimars und seiner Umgebung, Weimarer Schriften, Stadtmuseum Weimar, 1990): Temperaturprofil in Weimar und Umgebung am Hochsommernachmittag des 10. August 1950. Zwar ist Weimar über 40ig mal kleiner als Berlin, doch auch hier zeigen sich WI- Effekte, die freilich (wie anderswo auch) nur dann so formschön in Erscheinung treten, wenn der Wettercharakter störungsfrei (windschwach und sonnenscheinreich) verläuft. Man achte besonders auf die kühlende Wirkung der Wälder. Während bebaute Areale 29 bis 31°C erreichen, herrschen im offenen Freiland 28 bis 29°C, aber innerhalb der bewaldeten Areale nur 24 bis 27°C. Die (mittlerweile leider nicht mehr existente) Station des Wetteramtes Weimar befand sich am Südwestrand der Stadt im Übergangsbereich zwischen locker bebauten Flächen und einer Kleingartenanlage. Dort herrschten knapp 29°C, was weder der wärmeren Innenstadt noch den kühleren Wäldern entspricht und ist daher ein Kompromiss ist.

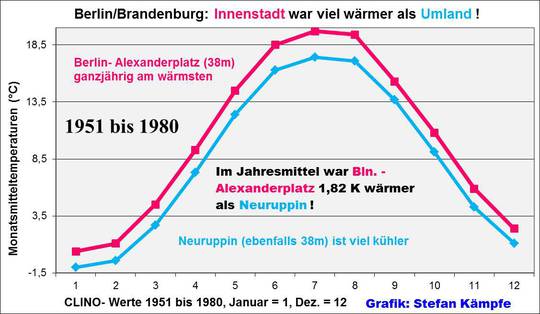

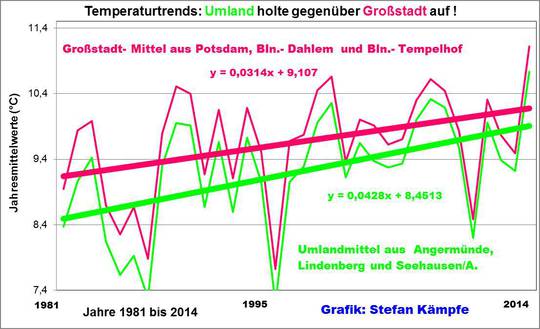

Interessant ist in diesem Zusammenhang der bevorzugte Standort der Messstationen. In der weiteren Umgebung der Stadt Weimar (und auch deutschlandweit) findet sich keine einzige DWD- Station, die im Waldesinneren liegt, obwohl Deutschland zu mehr als 30% von Wald bedeckt ist! Freilich, Niederschlags-, Sonnenscheindauer- und Windmessungen wären nur auf großen Waldlichtungen störungsarm möglich, Temperaturmessungen hingegen schon. Trotz dieser Problematik halten wir das Ignorieren eines kompletten Drittels der Oberfläche Deutschlands für bedenklich. Und zwar weniger wegen der Mittelwerte, die sich zu denen des Freilands nur wenig unterscheiden (der Wald ist tagsüber kühler, nachts aber wärmer als das Freiland). Dafür umso mehr wegen der „Rekordjagd“, die uns nach jeder Hitze- oder Kältewelle sensationslüstern in den Medien präsentiert wird. Diese erweckt dann stets den Eindruck, unser Klima werde immer extremer. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich dabei jedoch fast stets um ohnehin zu Extrema neigenden Standorten (ein Paradebeispiel ist der Weinberg Brauneberg- Juffer mit seiner starken, südlichen Hangneigung). Doch auch solche Standorte wie Jena- Sternwarte (dichte Bebauung, UHI- Effekt!) oder Morgenröthe- Rautenkranz (Hochtal im Mittelgebirge, Kälteloch) haben wenig mit den mehr als 70% der Oberfläche Deutschlands zu tun, die als Acker, Grünland, Wald oder Gewässer in Erscheinung treten und überhaupt nicht zu Extremwerten neigen; leider sind sie fast nie Standorte von langjährig und seriös betriebenen Wetterstationen. Um die Frage zu klären, ob und wie sich der WI in der Fläche ausgebreitet hat, bleiben uns also nur die wenigstens einigermaßen ländlichen Stationen, welche meist am Rande von Kleinstädten oder Dörfern stehen. In der folgenden Abbildung wurde der Lineartrend der Jahresmittelwerte der Lufttemperatur aus 3 in Großstädten (Berlin und Potsdam) gelegenen Stationen mit dem Mittelwert- Trend dreier Umland- Stationen seit 1981 verglichen; man erkennt, dass sich das Umland deutlich stärker erwärmt hat:

Abb. 13: Der Trend des jährlichen Temperaturmittels aus den 3 Umland- Stationen Angermünde (56m), Lindenberg (98m) und Seehausen/Altmark (21m) stieg schneller als der des „Großstadt-Mittels“ aus Potsdam (81m), Berlin- Dahlem (51m) und Berlin- Tempelhof (48m).

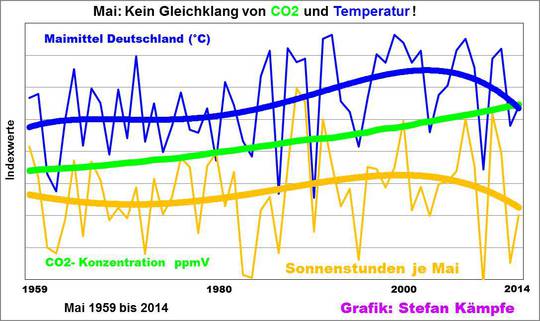

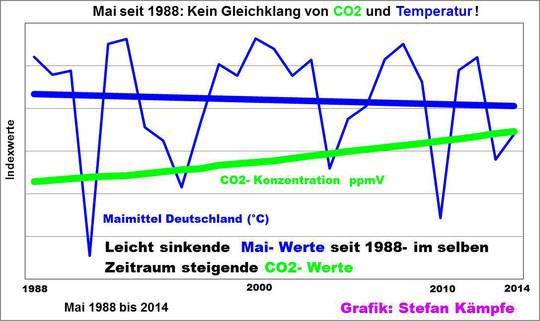

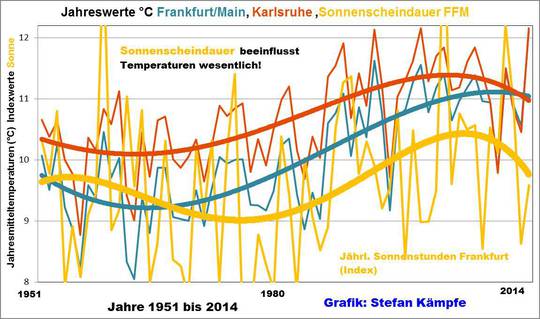

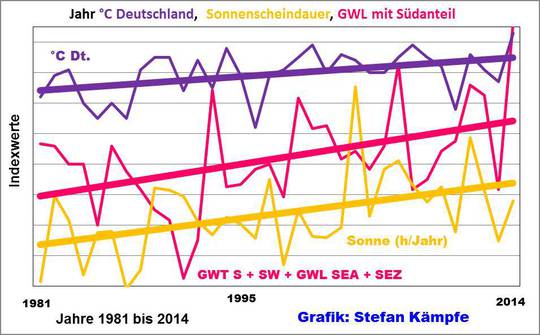

Die kühleren Umlandstationen könnten sich einerseits wegen übergeordneter Erwärmungsantriebe stärker erwärmt haben, was den Strahlungsgesetzen nach PLANCK entspräche. Die zwei bedeutsamsten Erwärmungsantriebe waren in Mitteleuropa seit 1981 eine längere Sonnenscheindauer und eine Häufigkeitszunahme der Großwetterlagen mit südlichem Strömungsanteil, hier am Beispiel des Deutschland- Mittels gezeigt:

Abb. 14: Seit 1981 nahmen sowohl die Sonnenscheindauer als auch die Häufigkeit der Großwetterlagen mit Südanteil zu, folglich stieg auch die Jahresmitteltemperatur in Deutschland leicht an.

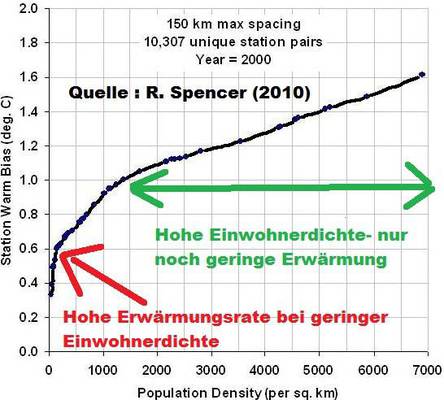

Andererseits gibt es auch bei dem WI- Effekt eine Art „Sättigung“, ähnlich der bei den Ertragsgesetzen. Ist eine Örtlichkeit menschenleer oder nur dünn besiedelt, wirken gleich große Einwohnerzunahmen oder Baumaßnahmen viel stärker erwärmend, als in bereits dicht besiedelten Arealen:

Abb. 15: Die Temperatur steigt mit zunehmender Besiedlungsdichte degressiv (Sättigungseffekt).

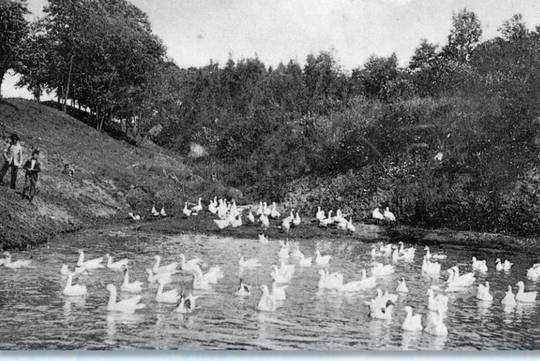

Das folgende Bildbeispiel aus Hüttlingen, einer eher ländlichen Ortschaft mit knapp 6000 Einwohnern, zeigt, wie sich die Nutzung auch in eher ländlichen Gegenden verändert hat:

Abb. 16 und 17: Hüttlingen 1955 und heute. Beide Fotos entstanden vom selben Standort aus. Der WI- neutrale Teich, umgeben von Wiesen und Gehölzen, wich einer erwärmend wirkenden Werkstatt. (Quelle: Hüttlingen, einst und heute. Kowatsch/Jankowski)

Nach 1945, in Ostdeutschland ab 1990, nahm die Zersiedlung des Umlandes stark zu. Neben neuen Wohngebieten an den Dorfrändern entstanden Gewerbegebiete, Straßen wurden neu gebaut oder verbreitert, Tierzuchtbetriebe (eine nicht zu unterschätzende Wärmequelle!) massiv vergrößert. Und neuerdings wird ganz Deutschland mittels „Solar- und Windparks“ in eine einzige Industrielandschaft verwandelt. Warum gerade „Solarparks“ stark erwärmend wirken, zeigen die folgenden 2 Abbildungen:

Abb. 18 und 19: Während besonders reife Getreidefelder hell aussehen (sie reflektieren einen Großteil des einfallenden Sonnenlichts und bleiben dadurch relativ kühl), sind Solarpaneele sehr dunkel. Sie wandeln nur etwa 10% der einfallenden Sonnenstrahlen in elektrische Energie um, absorbieren aber den übrigen Teil fast ganz, was sie und letztendlich auch ihre Umgebung stärker erwärmt. Bildquellen: thumbs.dreamtime.com (Getreide) und energiepoint.de .

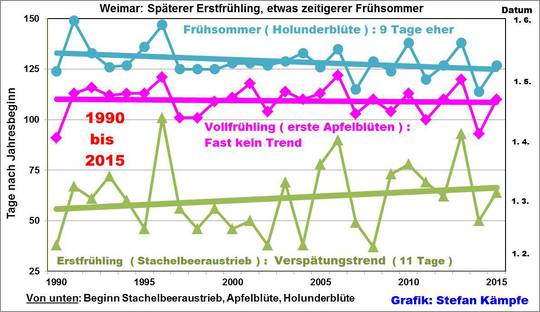

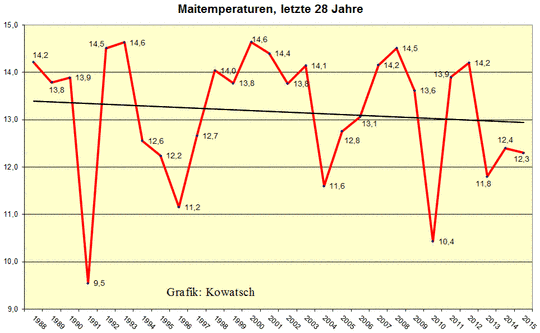

Windparks wirken in zweierlei Hinsicht erwärmend. Sie zerstören die nächtliche Bodeninversion („Kaltlufthaut“), indem ihre Rotoren die Luft durchmischen. In Nabenhöhe herrscht oftmals selbst bei nächtlichem Hochdruckwetter noch leichter Wind, der die Rotoren bewegt und die Luft durchmischt, so dass die Nächte unter solchen Anlagen um einige Zehntelgrad wärmer als in der ungestörten Landschaft sind; außerdem vermindern sie den für die Pflanzen wichtigen Taufall. Am Tage bremsen sie den kühlend wirkenden Wind. Leider gibt es hierzu bislang kaum begleitende Untersuchungen und Forschungsprojekte, denn möglicherweise könnten die Ergebnisse hinsichtlich des „Klimaschutzes“ ernüchternd und damit politisch unerwünscht sein. Zum Abschluss wollen wir noch einen Blick in die freie Landschaft werfen, dorthin, wo keine Messstationen stehen. Dort bleibt uns nur die Naturbeobachtung. Und die zeigt beispielsweise im Frühling nichts Außergewöhnliches. Noch immer ergrünen die Wälder der meisten Regionen Deutschlands erst im Mai wie vor über 150 Jahren. Das sollen vor allem die nächsten Aufnahmen zeigen.

Abb. 20: Diese Aufnahme im Frankenbachtal in Süddeutschland auf 450 m Höhe stammt vom 6. Mai 2015. Das Tal liegt weitab von städtischen Wärmeinseln. Der Blattaustrieb begann erst vor einigen Tagen, also zu Maibeginn. Die Schwarzerlen links sind am 126.Tag des Jahres noch fast blattlos. Leider unterhält der DWD in der freien Fläche keine Messstationen mehr. Unbeheizte Klöster oder freistehende Forsthäuser am Waldrand gibt es nicht mehr.

Abb. 21. Diese Aufnahme wurde am gleichen Tage gemacht. Sie zeigt die Vegetationsentwicklung der kleinen Wärmeinsel Hüttlingen mit 6000 Einwohner, der Ort ist nur 7 km entfernt zum WI-freien Frankenbachtal. Beide Foto-Standorte sind auf 450 m Meereshöhe. Man sieht einen riesigen Unterschied in der Blattentwicklung, selbst zwischen einer kleinen Wärmeinsel und der freien Fläche. Die Bäume im Hintergrund sind bereits in sattem Grün.

Abb. 22: Diese Aufnahme im Frankenbachtal in Süddeutschland stammt vom 19. Mai 2012. Deutlich ist der noch nicht abgeschlossene Blattaustrieb auf den ersten Blick erkennbar. Das Jahr 2012 wies sogar ein zu warmes Frühjahr, gemessen am Langjährigen Deutschland- Mittel, auf, und trotzdem machte erst „der liebe Mai“ die Bäume wieder grün, genauso wie vor über 200 Jahren zu Mozarts Zeiten. Fotos: Kowatsch.

Der Vegetationsvergleich der Bäume im Monat Mai entspricht in der freien Fläche genau unseren Maienliedern. Und die sind über 150 Jahre alt. Als Beispiel sei genannt: „Komm lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün“. http://www.youtube.com/watch?v=M_j1il65RY0. Ein noch älteres Lied aus dem 16. Jahrhundert, dem Tiefpunkt der kleinen Eiszeit in Europa beschreibt den Mai ähnlich: „Grüß Gott du schöner Maien, da bist du wiederum hier.“ http://www.youtube.com/watch?v=GZG0gqbIG7w

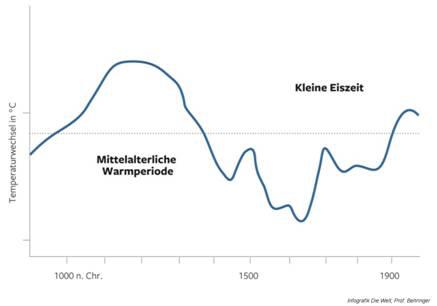

Das ist ein indirekter Beweis, warum auch in unserer Anfangs-Abbildung WI, die grüne WI-bereinigte Temperaturkurve richtig sein müsste. Deshalb wollen wir diese getrennt hervorheben.

Abb. 23: Hätte sich Deutschland in den vergangenen 130 Jahren überhaupt nicht verändert und würden alle Temperaturmessstationen noch am gleichen Platz stehen, dann würde der gemessene Temperaturverlauf in etwa dem entsprechen, was die grüne Kurve, insbesondere die polynome Trendlinie zeigt. Der WI-bereinigte Temperaturverlauf entspricht weitgehend den Temperaturen in der freien Fläche, dort wo keine Messstationen mehr stehen.

Die Überraschung ist groß. Wir hätten zu Beginn des letzten Jahrhunderts 30 warme Jahre gehabt und dann nach 1945 eine Folge von 30 kälteren Jahren. Das Jahr 2014 wäre auch nicht ein Wärmerekordjahr gewesen, sondern 1934 wäre der Rekordhalter, mit einer einberechneten WI-Fehlertoleranz könnte man auch von einem Gleichstand reden. Und 1996 wäre eines der kältesten Jahre überhaupt gewesen. Die Erwärmung Deutschlands seit 1891 ist somit zum größten Teil auf die ständige Ausweitung der Wärmeinseln zu zusammenhängenden Wärmeregionen zurück zu führen.

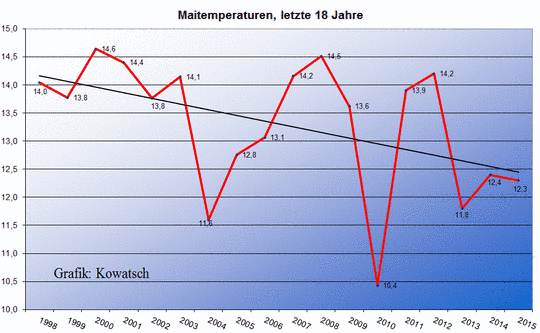

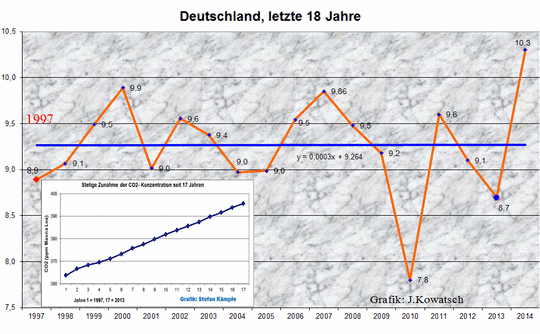

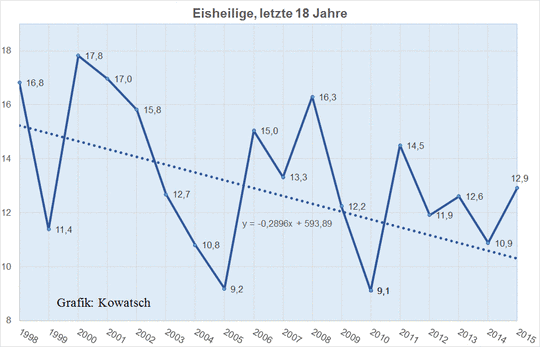

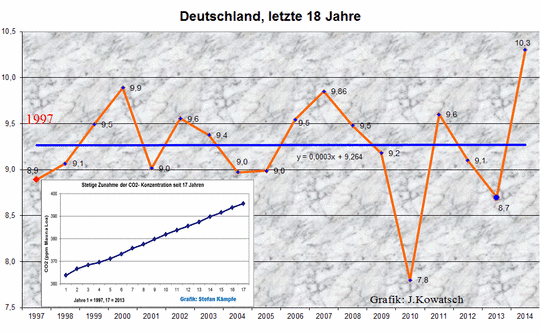

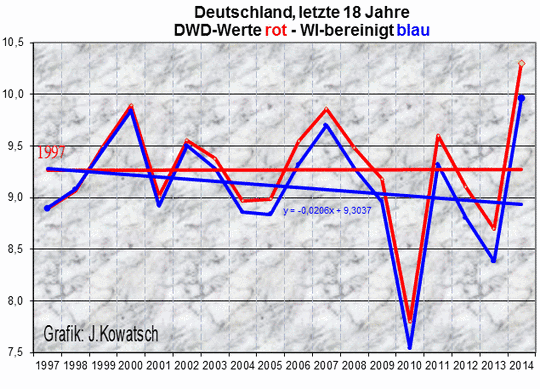

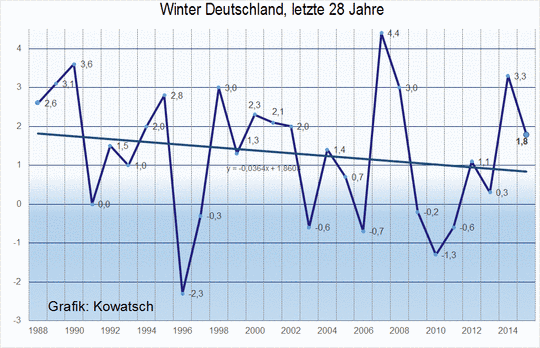

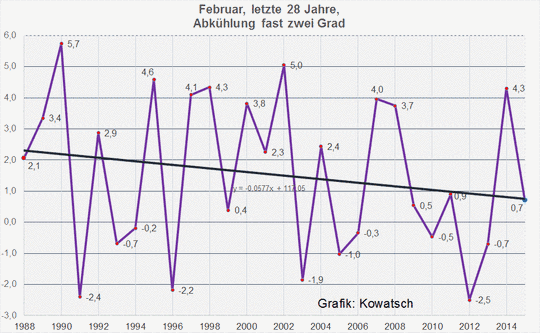

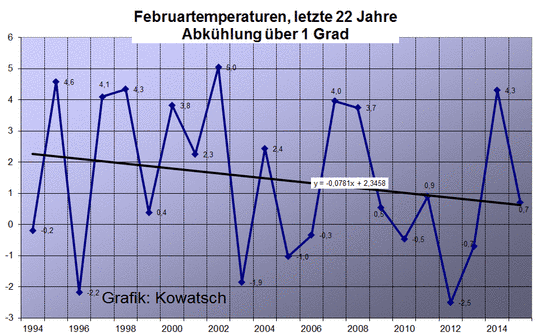

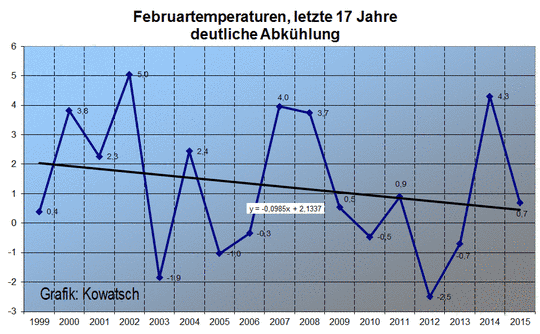

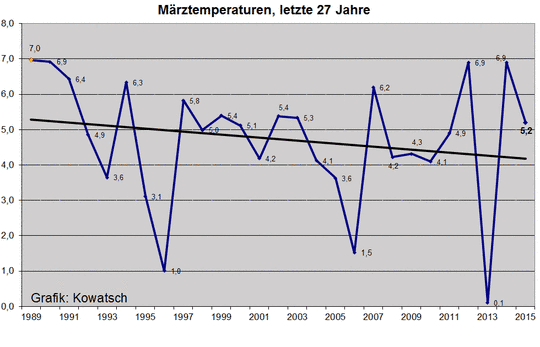

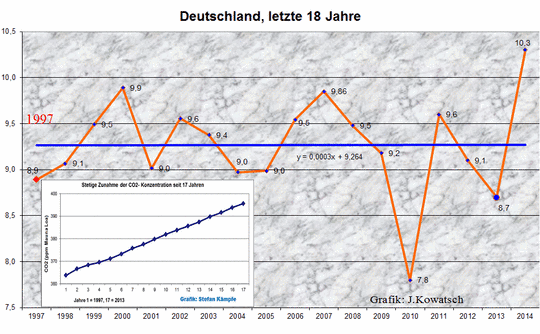

Obwohl immer noch täglich 110 ha= 1,1 km2 in Deutschland täglich überbaut werden, steigt der WI-Einfluss der Großstädte langsamer, da die städtischen Stationen einer „WI-Sättigung zugehen“. Deswegen kann man die Temperaturen der letzten beiden Jahrzehnte ohne größere WI-Korrektur miteinander vergleichen. Und für die letzten 18 Jahre stellen wir fest:

Abb. 24: Trotz des sehr warmen Jahres 2014 verläuft die Trendlinie der Jahresmitteltemperaturen in Deutschland flach- keine Erwärmung seit 18 Jahren trotz stetig steigender CO2- Werte.

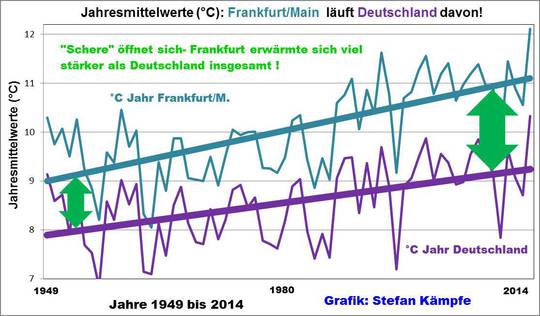

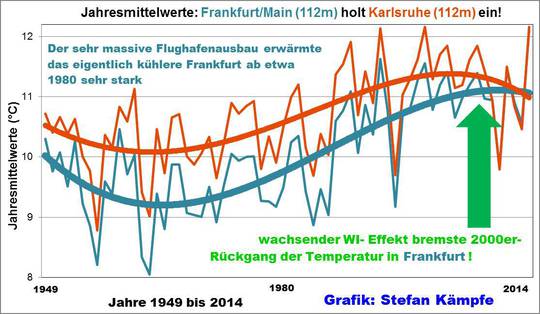

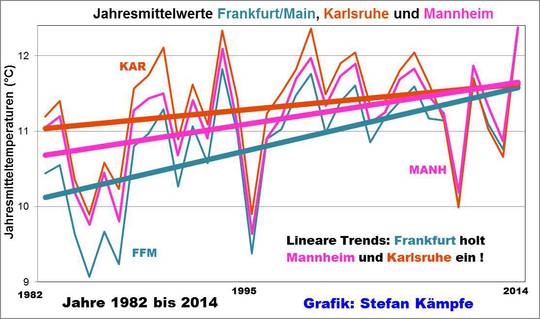

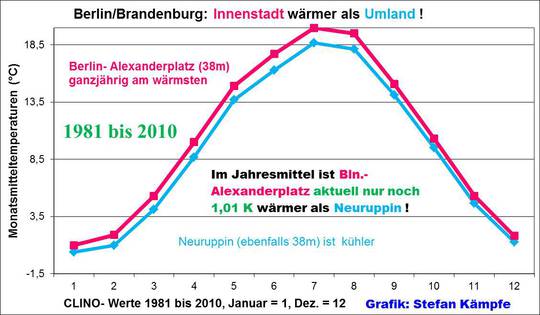

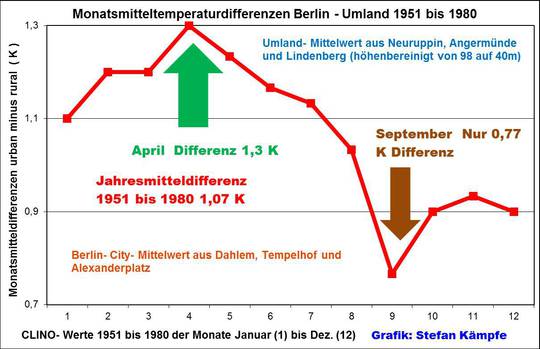

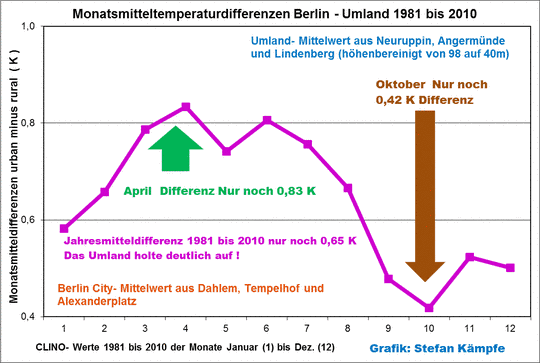

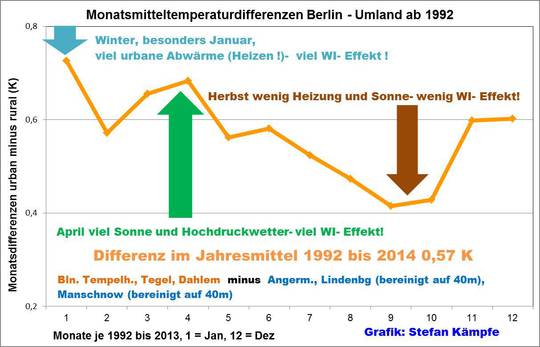

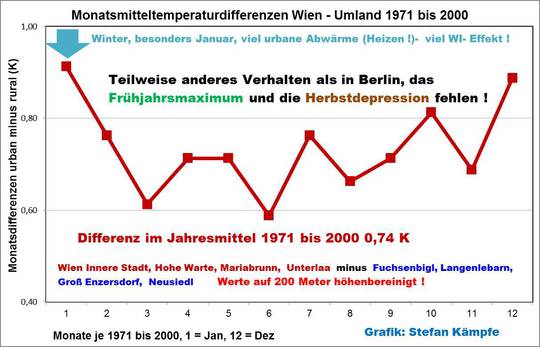

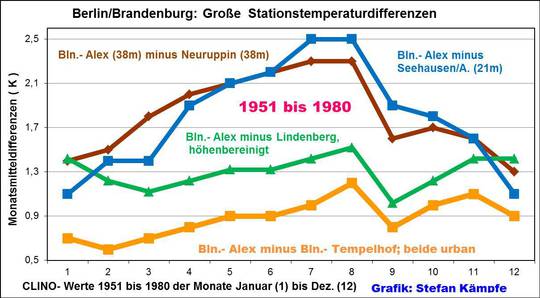

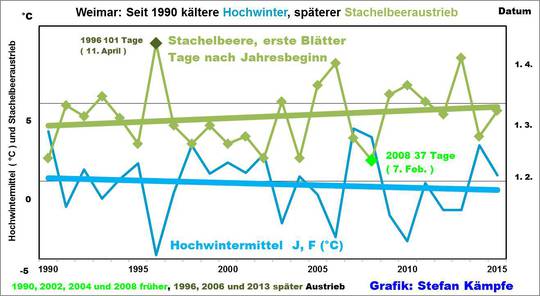

Zusammenfassung: Anhand unserer stationsbasierten Untersuchungen in den Regionen Berlin/Brandenburg und Wien konnten wir UHI- Effekte von mehr als 0,5 bis zu über einem Kelvin im Langjährigen Temperaturmittel nachweisen. Im Januar und April deuten sich besonders hohe, im Herbst besonders geringe UHI- Effekte an. In den letzten Jahrzehnten scheinen sich die Stadt- Umlanddifferenzen zu verringern, was aber nicht auf einen sinkenden WI- Effekt in den Städten hinweist, sondern auf eine beschleunigte Erwärmung von Teilen des Umlands infolge von WI- Effekten und/oder von übergeordneten Erwärmungsantrieben (erhöhte Sonnenscheindauer und häufigere südliche Luftströmungen) hindeutet. Hierzu bedarf es weiterer Untersuchungen, zumal in fast WI- freien Arealen, besonders im Wald, praktisch gar keine langjährigen Temperaturmessungen erfolgen. Die Station Frankfurt/Main (Flughafen) erwärmte sich ungewöhnlich stark aufgrund von WI- und UHI- Effekten.

Stefan Kämpfe, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Josef Kowatsch, unabhängiger Natur- und Klimaforscher