Bild rechts: Sehr wechselhaft und nicht immer warm zeigte sich die erste Augustwoche in Thüringen. Im Hintergrund die Wärmeinsel Weimar. Bei den weißen Blütenpflanzen handelt es sich um die häufige Wilde Möhre. Foto: Stefan Kämpfe

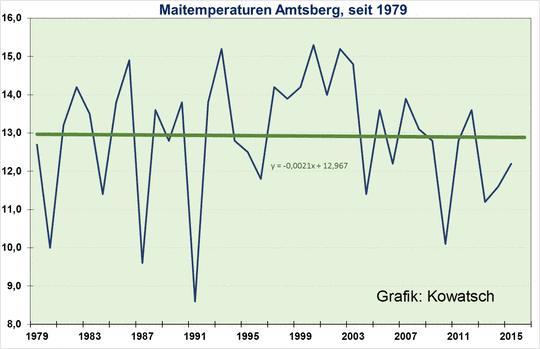

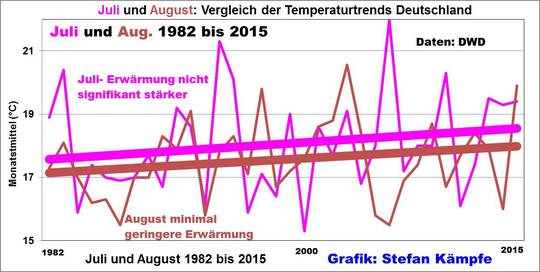

Unter http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/der-monat-juli-wurde-waermer-in-deutschland-aber-nur-wegen-des-waermeinseleffektes-wi-einer-hoeheren-sonnenscheindauer-und-geaenderter-wetterlagenhaeufigkeiten/ hatten wir kürzlich über die Temperaturentwicklung im Juli berichtet. Nun liegt es nahe, einmal die Temperaturtrends der Gegenwart für Juli und August zu vergleichen, denn im Zuge der angeblichen „Klimaerwärmung“ sollte doch die steigende CO2- Konzentration die im August einsetzende herbstliche Abkühlung dämpfen und somit für einen stärkeren positiven Trend der Augusttemperaturen im Vergleich zum Juli sorgen. Die Realität sieht aber anders aus:

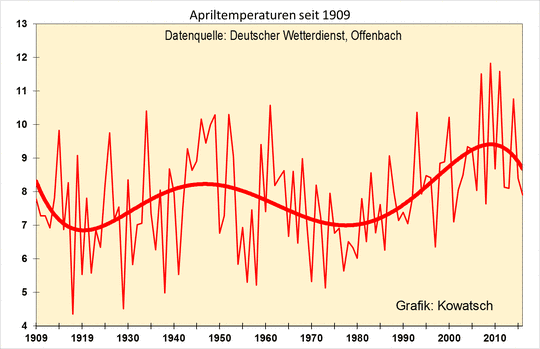

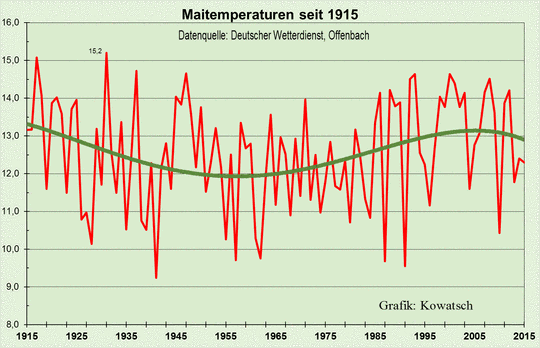

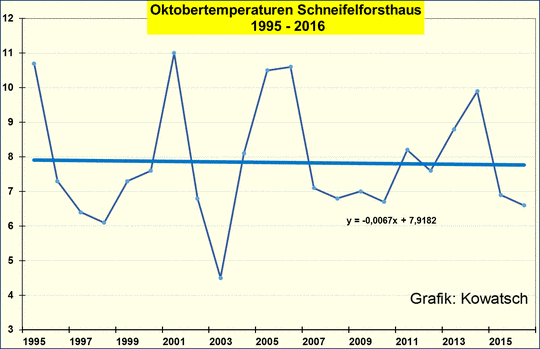

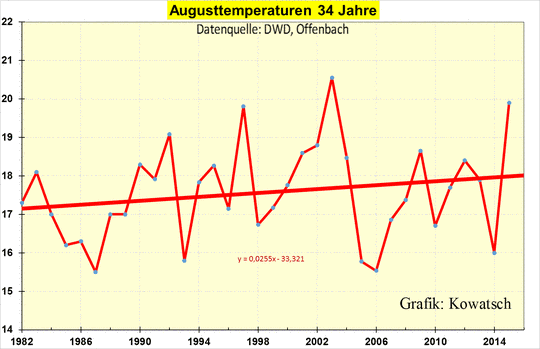

Abb. 1: Seit 1982 ist fast kein Unterschied der Juli- und Augusttrends bei Auswertung der DWD-Temperaturen erkennbar. Der August hat sich sogar (freilich nicht signifikant) etwas weniger als der Juli erwärmt. Es muss also auch im August andere, wesentlichere Erwärmungsursachen gegeben haben, als die steigende CO2- Konzentration.

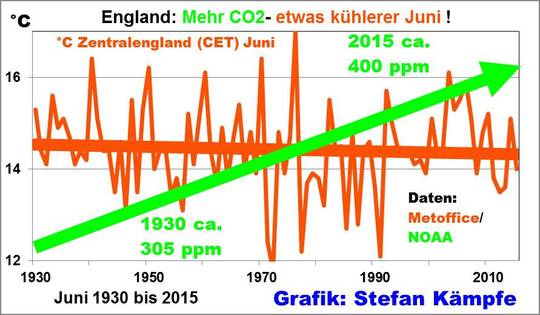

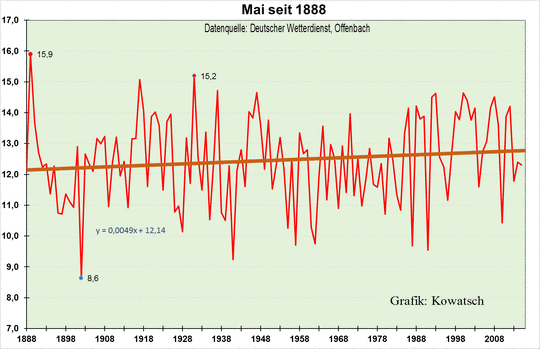

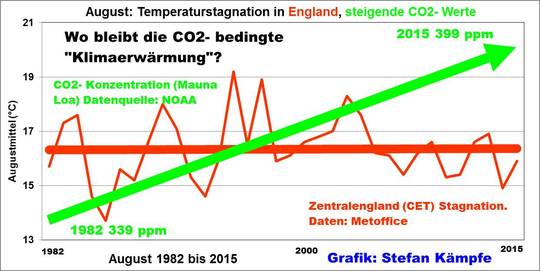

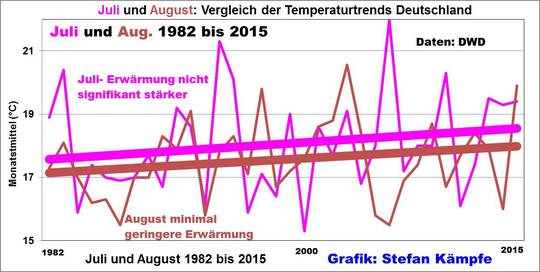

Und für die Vertreter der Lehre vom „CO2- Treibhauseffekt“ kommt es noch schlimmer: Wir verglichen die Deutschland- Werte hinsichtlich ihres Verhaltens mit denen aus Zentralengland (CET). Dort stagnieren die Augusttemperaturen seit 34 Jahren

Abb. 2: Da passt was nicht zusammen. Trotz stark steigender CO2- Werte blieben die Augusttemperaturen in Zentralengland nahezu unverändert.

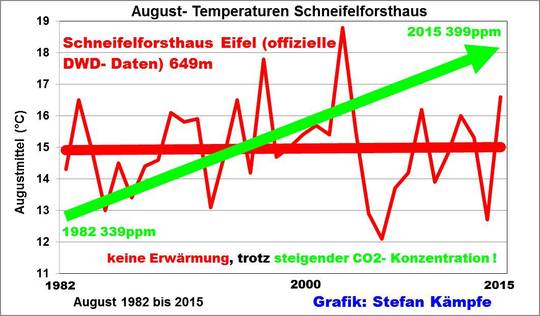

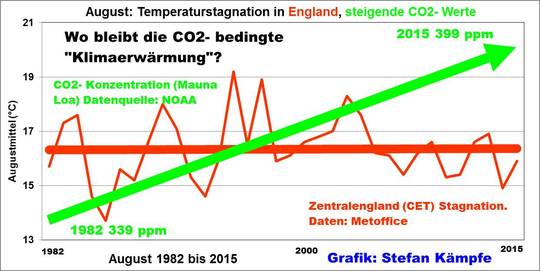

Aber selbst in Deutschland finden sich vereinzelte Stationen ohne August-Erwärmung, obwohl man annehmen kann, dass sich die CO2- Konzentrationen wegen der starken Durchmischung (Wind, Turbulenzen) von Ort zu Ort höchstens minimal im Monatsmittel unterscheiden.

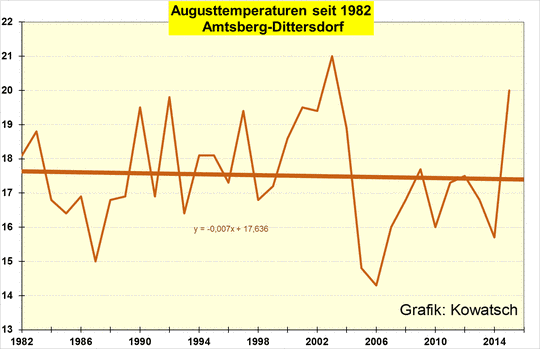

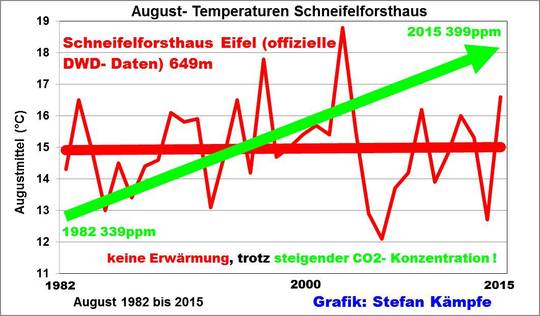

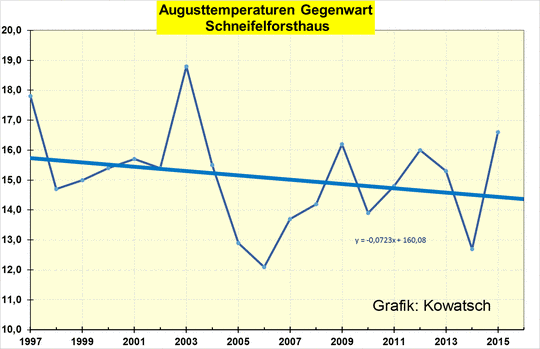

Abb. 3: Keine August- Erwärmung in der Eifel – trotz steigender CO2- Werte.

Kurzum – die steigende CO2- Konzentration kann das Verhalten der Augusttemperaturen nicht erklären. Kommen wir also zu den wahren Ursachen.

Verschiedene Wärmeinseleffekte (WI) als Temperaturtreiber

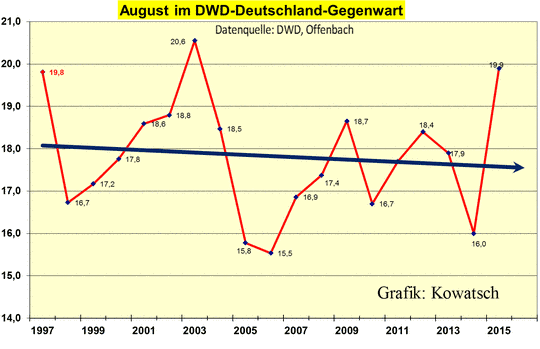

Abb.4: Die Augustmittel der deutschen Klima-Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen seit 1982 einen aufsteigenden Trend. Man könnte sagen, der August wurde in diesem Zeitraum um 0,8 Grad wärmer. Wie es weitergeht, weiß niemand. Stimmt diese Grafik wirklich?

Wurde es tatsächlich wärmer in ganz Deutschland im Hochsommermonat August?

Man bedenke: Die Messstationen des Deutschen Wetterdienstes haben alle einen mehr oder weniger großen WI- Effekt in diesem Zeitraum entwickelt, der zunimmt, schließlich zerstören wir 110 ha gewachsenen Bodens täglich durch weitere Bebauung und Versiegelung. Das schwarze Band jeder neuen Straße, der Beton jedes weiteren Gebäudes trägt Zusatzwärme in bestehende Wärmeinseln ein, in welcher auch die Messstationen stehen. Aber auch die Trockenlegung (Melioration) oder die in der Fläche ausufernden Wind- und Solarparks wirken erwärmend.

Dazu ein Beispiel: Am 7. August 2016 maß einer der Autoren vor seinem Haus in Hüttlingen (BW) um 12 Uhr bei Sonnenschein 22°C Außentemperatur (Autothermometer), der dunkle Asphalt war 38°C heiß. Fünf Meter weiter auf dem Rasen vor dem Haus betrug die Temperatur nur 25°C. Dort kühlten Verdunstung der Pflanzen und des Bodens („Evapotranspiration“). Besonders groß werden die WI-Unterschiede abends und in der Nacht. Der dunkle Straßenbelag heizt sich während des Nachmittages noch weiter auf und gibt schon tagsüber, aber vor allem nachts, die gespeicherte Wärme wieder ab. Mehr Straßen und Beton bedeuten generell eine Zunahme der Sommer- vor allem der Tropentage, und genau auf diese Zunahme der heißen Tage verweisen die CO2- Erwärmungsgläubigen mit schöner Regelmäßigkeit als einen Beweis ihres Irrglaubens. In Wirklichkeit ist diese Zusatzwärme ein Beweis des zunehmenden Wärmeinseleffektes.

Doch wie hoch ist nun dieser Anteil des zunehmenden Wärmeinseleffektes an der Erwärmung von knapp 1 Kelvin bei den deutschen Stationen in den letzten 34 Jahren, speziell im August? Und wir fragen weiter: Wie wäre der tatsächliche Temperaturverlauf der Abbildung 4, wenn sich Deutschland seit 1982 überhaupt nicht verändert hätte und alle Klimastationen noch am selben unveränderten Ort stehen würden? Wir wissen, im Sommerhalbjahr sind die WI- Effekte aufgrund der stärkeren Sonneneinstrahlung besonders groß. Täuscht die steigende Trendlinie der Grafik 1 etwa nur eine Erwärmung für ganz Deutschland vor, eine Wärmeinselerwärmung, die nur für die Orte gilt, wo auch die Messstationen stehen, und das ist in aller Regel nahe der Ortschaften und Flughäfen? Eine Fläche, die knapp 15% der Gesamtfläche Deutschlands ausmacht. Wir nennen es das DWD-Deutschland.

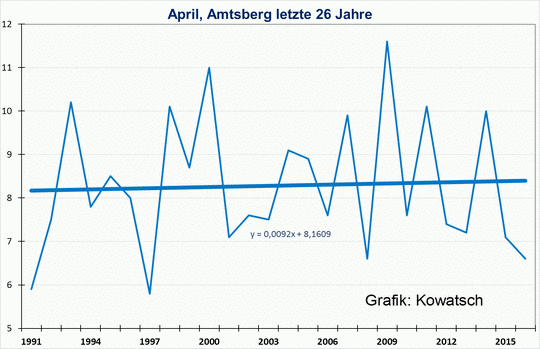

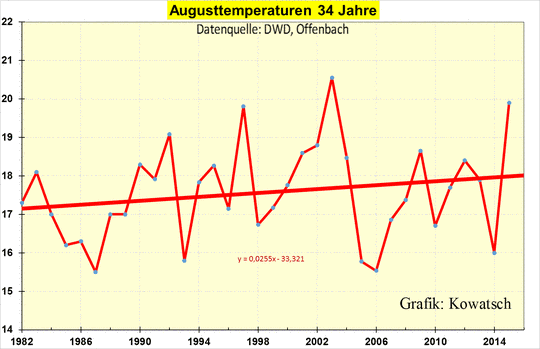

Wir suchen uns als Vergleich möglichst wärmeinselarme Orte, denn wärmeinselfreie gibt es nicht mehr. Neben Schneifelforsthaus, siehe Grafik 3, wählen wir wiederum die Station Amtsberg im Teilort Dittersdorf mit 450 Einwohnern. Sie steht seit 1982 am gleichen Fleck in dem größeren Garten des Stationsleiters in der Region Erzgebirge. Es sind seitdem fast keine Häuser in Dittersdorf dazugekommen, weil die Bevölkerung stagniert. Nur in der Nähe des Ortes wurde eine neue Bundesstraße gebaut, ebenso die dunklen Asphaltbänder der Straßen im Ort sind verbreitert und der Autoverkehr hat sich verzigfacht in dieser Zeit wie überall in den neuen Bundesländern. Somit bringen einzig der Autoverkehr und die Straßen im Sommer zusätzlich Wärme in den Ort. Also blieb in diesem Ort der bestehende Wärmeinseleffekt fast gleich seit 1982 und die Messungen der Station sind somit mit sich selbst vergleichbar, weil die Messbedingungen sich kaum verändert haben. Bei Amtsberg-Dittersdorf handelt es sich also um eine fast WI-freie Messstation, genauso wie bei Schneifelforsthaus.

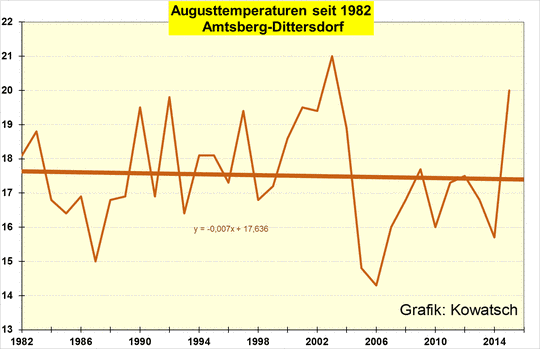

Abb.5: Das Ergebnis ist überraschend: Die Klimastation Amtsberg zeigt seit 1982 bis 2015 eine leicht fallende Trendlinie.

Anmerkung: Die Trendlinie ist sogar negativ, aber die y = – 0,007x sind nicht signifikant, wir reden deshalb von einer ebenen Trendlinie. Diese Trendlinie zeigt: Keine Erwärmung des Monates August in Amtsberg seit 1982.

Beide Stationen, Amtsberg und Schneifelforsthaus sind räumlich weit voneinander entfernt und zeigen dasselbe: Keine Erwärmung im Monat August in Deutschland außerhalb der Wärmeinseln. Wir können annehmen, dass diese Feststellung erst recht für die freie Landschaft, das sind fast 90% der Gesamtfläche Deutschlands, gilt: Seit 34 Jahren weder wärmer noch kälter. Und bald können wir feststellen, seit 35 Jahren.

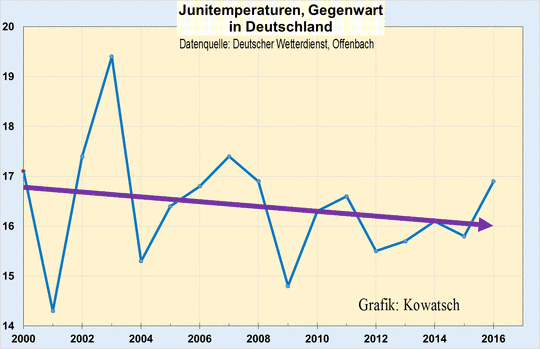

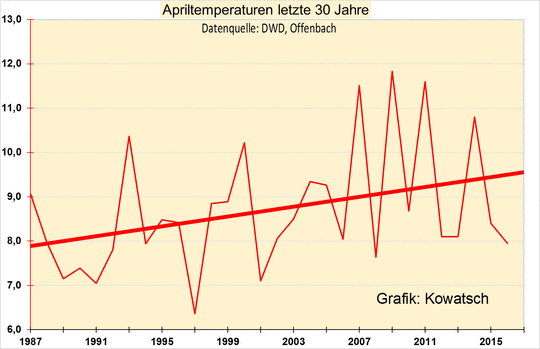

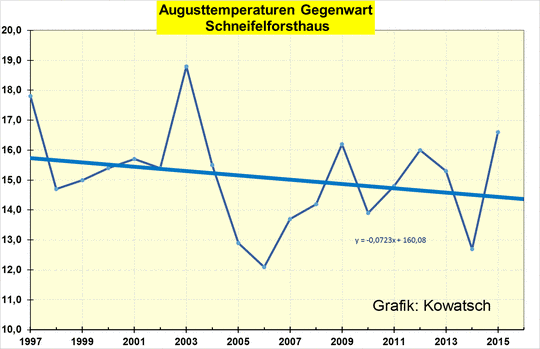

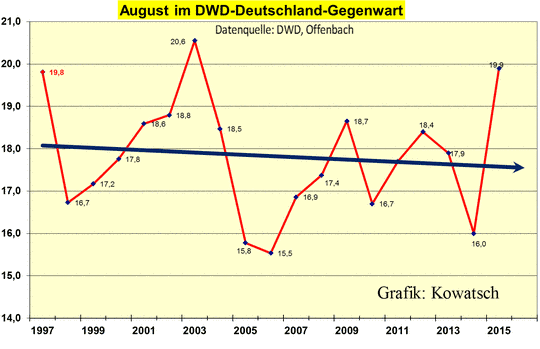

Zur Gegenwart: Als Betrachtungszeitraum wählten wir bislang als Startjahr 1982, weil seit diesem Jahr die Station Amtsberg am gleichen fast unveränderten Fleck steht. Von den CO2-Treibhausgläubigen wird unisono behauptet, dass die Gegenwart bzw. die letzten Jahre sich besonders erwärmt hätten. Angeblich wären wir mittendrin in einer besorgniserregenden Erwärmung. Nichts von alledem stimmt. Das Gegenteil ist der Fall beim Monat August. In den letzten 15 bis 20 Jahren sind die Temperaturen im DWD-Deutschland, in Schneifelforsthaus genauso wie in Amtsberg sogar deutlich gefallen, der August wurde kälter. Allerdings sind Zeiträume von unter 30 Jahren in der Regel nicht sehr aussagefähig (nicht signifikant). Die weitere Entwicklung bleibt also abzuwarten:

Abb. 6: Die fast WI-freie DWD-Messstation Schneifelforsthaus zeigt in der Gegenwart eine deutlich fallende Trendlinie. Der Hochsommermonat August wurde außerhalb der Städte und Ansiedlungen, also außerhalb der Wärmeinseln, seit 1997 eindeutig kälter, während die CO2- Konzentrationen gestiegen sind. Auch der August 2016 wird den fallenden Trend bestätigen.

Auf die fast WI-freie Station Amtsberg verzichten wir hier aus Platzgründen, die fallende Trendlinie hat in der Gegenwart einen ähnlich negativen Trend wie Schneifelforsthaus von y = -0,08x. Selbst bei den wärmeinselbehafteten DWD-Erhebungen zeigt die Trendlinie eine Abkühlung von y = – 0,028x seit 1997:

0,028x seit 1997:

Abb. 7: Auch die wärmeinselbehafteten DWD-Klimastationen zeigen in der Gegenwart einen abwärts gerichteten Trendverlauf für den August. Der August 2016 wird sich entlang der fallenden Trendlinie einordnen und den negativen Trend selbst im DWD-Deutschlandtrend bestätigen.

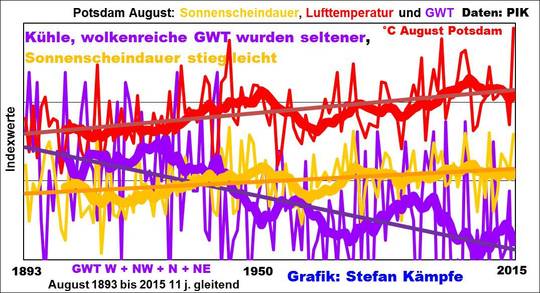

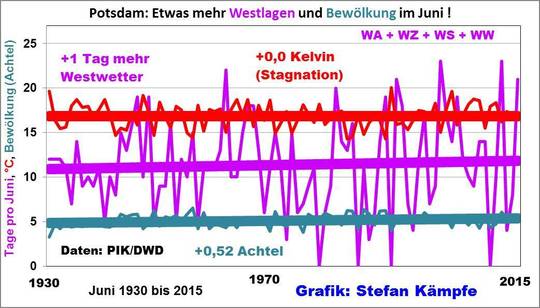

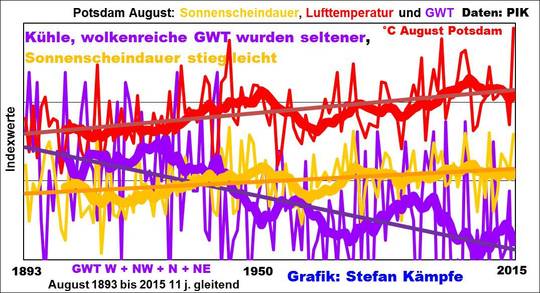

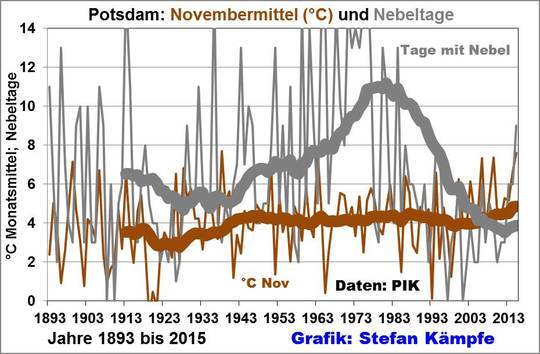

Andere Ursachen für die Temperaturentwicklung im August wollen wir ebenfalls benennen. Da nur 2 wärmeinselarme Stationen keine endgültigen Aussagen über die genaue Höhe der Wärmeinseleffekte und die tatsächliche Temperaturentwicklung Deutschlands zulassen, haben wir nach weiteren Ursachen gesucht. Die folgende Grafik zeigt, wie die Sonnenscheindauer und die Häufigkeitsverhältnisse der Großwetterlagen die Entwicklung der Augusttemperaturen langfristig beeinflusst haben könnten. Wir wählten die (keineswegs WI- freie) Station Potsdam- Telegrafenberg, weil dort seit 1893 auch recht verlässliche Aufzeichnungen der Sonnenscheindauer vorliegen:

Abb. 8: Eine leichte Zunahme der Sonnenscheindauer und eine deutliche Häufigkeitsabnahme der im August kühlend wirkenden Großwettertypen (alle West-, Nordwest-, Nordost- und Nordlagen) bewirkten einen leichten Anstieg der Augusttemperaturen in Potsdam seit Aufzeichnungsbeginn 1893. Da es sich um sehr unterschiedliche Größen handelt, mussten Indexwerte berechnet werden, um sie in einer Abbildung darstellen zu können.

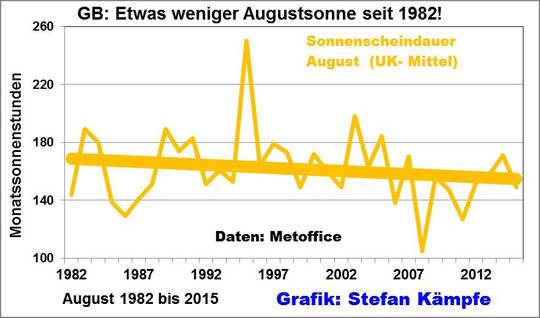

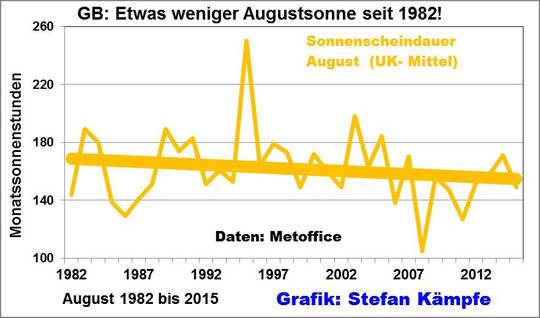

Nun wäre noch die spannende Frage zu klären, warum die Augusttemperaturen in England seit 1982 stagnieren, obwohl es auch dort gewiss WI- Effekte gab. Wir gehen davon aus, dass diese freilich bei dem vorherrschenden Seeklima (mehr Wind, höherer Bewölkungsgrad) etwas schwächer sein dürften als in Deutschland. Vermutlich wurden sie von einer abnehmenden Sonnenscheindauer kompensiert. Leider gibt es keine passgenauen Sonnenscheindaten zur CET- Reihe, aber welche für ganz Großbritannien (UK- Mean), die auch für Zentralengland repräsentativ sein dürften:

Abb. 9: Im Vereinigten Königreich Großbritannien nahm die August- Sonnenscheindauer leicht ab. Sonnenscheindauer und Wärmeinseleffekt können sich gegenseitig beeinflussen (mehr Sonnenschein führt zu stärkerer Aufheizung versiegelter oder trocken gelegter Böden, und die Entwässerung der befestigten oder meliorierten Flächen mindert die Verdunstung, was örtlich zu weniger Kühlung und weniger Nebel- oder Wolkenbildung führt). Im ohnehin feuchten Seeklima sind diese „Austrocknungseffekte“ jedoch unbedeutend. Deshalb könnte dort der Wärmeinseleffekt geringer als in Deutschland sein; es bedarf hierzu noch weiterer Untersuchungen.

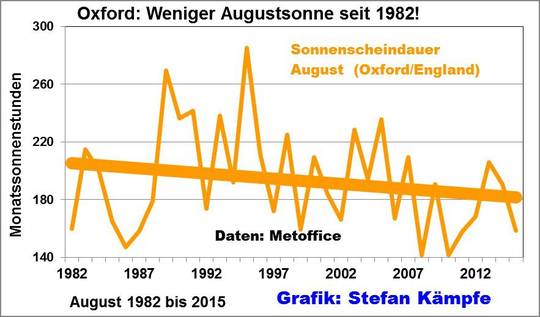

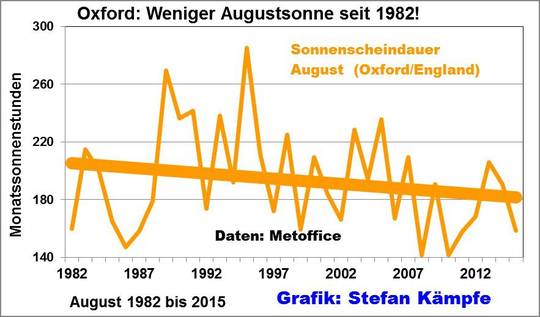

Zur Sicherheit überprüften wir die Sonnenscheindauer einer verfügbaren Station aus Zentralengland (Oxford). Die Trendlinie ähnelt der des Großbritannien- Mittels; sie ist ebenfalls leicht fallend:

Abb. 10: Auch in Oxford nahm die Sonnenscheindauer seit 1982 ab

Zum Schluss: Ein (freilich gewagter) Blick in die Zukunft- wie könnten sich die Augusttemperaturen in den nächsten Jahrzehnten entwickeln?

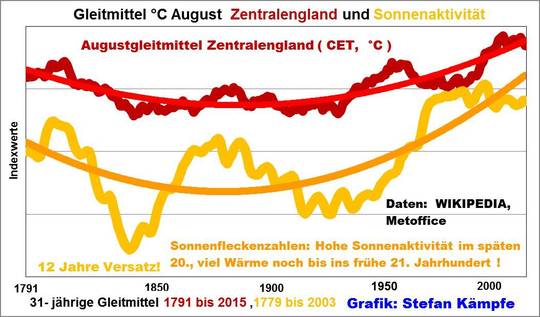

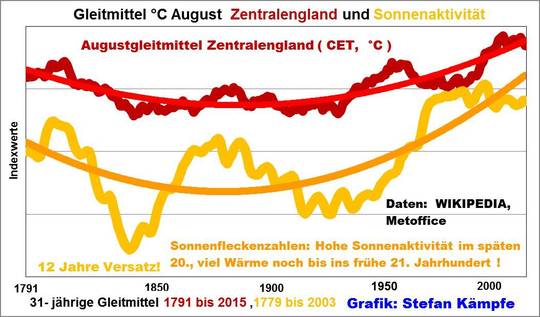

Zahlreiche Wissenschaftler (u. a. SVENSMARK, MALBERG, VAHRENHOLT/LÜNING) haben sich mit dem Einfluss der Sonnenaktivität auf das Klima beschäftigt. In Zeiten höherer Sonnenaktivität erwärmte sich das Klima. Aufzeichnungen der Sonnenfleckenhäufigkeit, welche ein grobes Maß für die Sonnenaktivität ist, liegen zuverlässig bis 1749 vor. Wir haben anhand der ebenfalls relativ zuverlässigen Temperaturreihe von Zentralengland (CET) einmal Augusttemperaturen und Sonnenfleckenhäufigkeit in Relation gesetzt Die Sonnenaktivität wirkt vor allem langfristig und zeitversetzt (verzögert), was wir bei der folgenden Abbildung berücksichtigt haben:

Abb.11: Mit gewissen Abstrichen besteht eine gute Übereinstimmung zwischen Sonnenaktivität (gelb, unten) und den Augusttemperaturen in Zentralengland (rot). Die glatten Kurven sind die Polynome zweiten Grades. Weil die Sonnenaktivität mit einer Verzögerung von 10 bis 30 Jahren am stärksten temperaturwirksam wird, wurde hier ein zwölfjähriger Versatz betrachtet (das 31ig jährige Gleitmittel der Sonnenfleckenzahlen beginnt schon mit dem Jahr 1779 und endet 2003).

Für die weitere Zukunft benötigt man also sichere Prognosen der Sonnenaktivität. Diese gibt es zwar nicht, doch gehen fast alle Astrophysiker von einer weiter nachlassenden Sonnenaktivität bis etwa zur Mitte des 21. Jahrhunderts aus. Der aktuelle Sonnenfleckenzyklus Nr. 24 verlief bereits erheblich schwächer, als seine Vorgänger. Die in unserer Abbildung 6 sich andeutende August- Abkühlung ist ein erster, noch vager Hinweis, wie sich die zunehmend schwindende Sonnenaktivität weiterhin auswirken könnte. Sollte die Sonnenaktivität tatsächlich weiter abnehmen, so stehen die Zeichen auf Abkühlung. Leider gilt diese noch sehr unsichere Aussage auch für den Ferienmonat August.

Zusammenfassung und Ergebnisse:

-

1) Die Natur und die Vegetation Deutschlands spüren außerhalb der DWD-Wärmeinseln kaum etwas von einer „August-Klimaerwärmung“.

2) Die Augusterwärmung der letzten 34 Jahre gab es vorwiegend in den wachsenden Gemeinden und Städten Deutschlands oder an den Flughäfen, also dort, wo auch die DWD-Messstationen stehen und wo die Menschen leben und arbeiten. Die Erwärmung fand beschleunigt nur im DWD-Deutschland statt. In Zentralengland stagnieren die Augusttemperaturen seit über 3 Jahrzehnten, obwohl auch dort ein WI-effekt vorliegen dürfte.

3) Hätte sich Deutschland seit 34 Jahren nicht verändert, dann gäbe es auch weniger, örtlich vielleicht sogar gar keine August-Erwärmung.

-

4) Auch dieser Artikel zeigt wieder: Der Kohlendioxidgehalt der Luft hat seit 35 Jahren, insbesondere im letzten Jahrzehnt stark zugenommen, die Temperaturen des Monates August sind in der freien Fläche Deutschlands jedoch stellenweise gleich geblieben. CO2 hat also keinen oder fast keinen Einfluss auf die Temperaturen.

5) Die CO2-Erwärmungslehre ist eine Irrlehre. Der immer wieder genannte korrelierende Beweis der steigenden DWD-Temperaturen mit den zunehmenden Sommer- und Tropentagen ist in Wirklichkeit ein Beweis für den zunehmenden Wärmeinseleffekt, wobei auch geänderte Großwetterlagenhäufigkeiten und die Besonnungsverhältnisse einen nicht zu unterschätzenden Temperatureinfluss hatten.

-

6) Langfristig betrachtet, hängt das Niveau der Lufttemperaturen stark von der Sonnenaktivität ab. Sollte diese weiter nachlassen, wovon fast alle Astrophysiker ausgehen, so stehen die Zeichen auf Abkühlung.

Fazit: Wir sind weit entfernt von einer besorgniserregenden Klimaerwärmung und wir sind schon gar nicht mittendrin. Das ist pure Angstmacherei.

Wie es mit den Temperaturen und dem Klima weitergeht, weiß niemand, denn viele Faktoren bestimmen die ständigen Klimaänderungen. Nur CO2 hat daran keinen oder kaum einen Anteil, wie wir anhand dieses Artikels und der letzten Artikel erneut zeigen konnten. Sollten die Temperaturen zukünftig wieder steigen, dann wäre dies auch noch kein Beweis für die Wirkung des „CO2-Treibhauseffekts“, sondern ein statistischer Zufall. Wissenschaftlich muss jede Theorie erst über entsprechende, jederzeit wiederholbare Versuche abgesichert werden. Darauf warten wir bei der CO2-Treibhaustheorie schon seit 140 Jahren. Es wird Zeit, dass in Deutschland endlich wieder eine Natur-und Umweltbewegung entsteht, die sich um deren Anliegen kümmert, denn sauberes Wasser und eine intakte Natur wäre ein Grundrecht, das jedem Menschen zusteht. „Klimaschutz“ ist ein teures, schädliches Glaubens- und Geschäftsmodell.

Josef Kowatsch, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

Stefan Kämpfe, Diplom- Agraringenieur, unabhängiger Natur- und Klimaforscher

0,028x seit 1997:

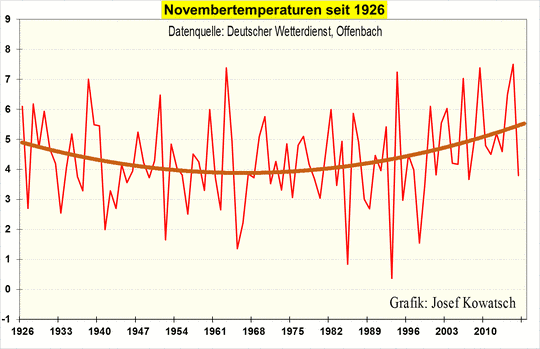

0,028x seit 1997: