CO2 und Temperatur: Unbotmäßige Kurven

Das Narrativ über den eindeutigen Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration und Erdtemperatur gilt als verbindliche Doktrin unserer Zeit und politisch gesetzt. Doch auch solche apodiktischen Behauptungen haben vielfach eine Halbwertszeit. Hier eine frische Brise Aufklärung in der Sache.

Von Uta Böttcher

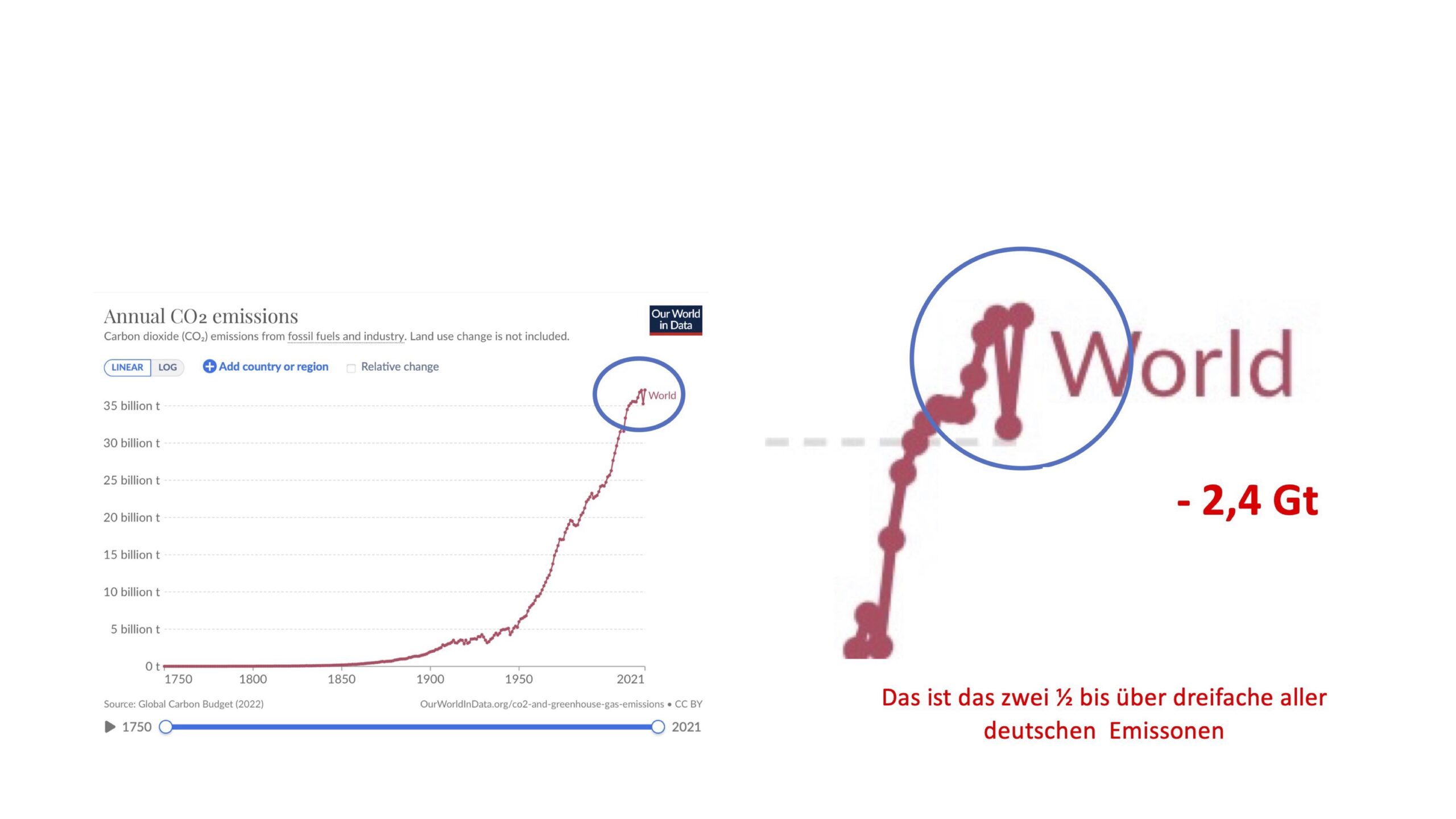

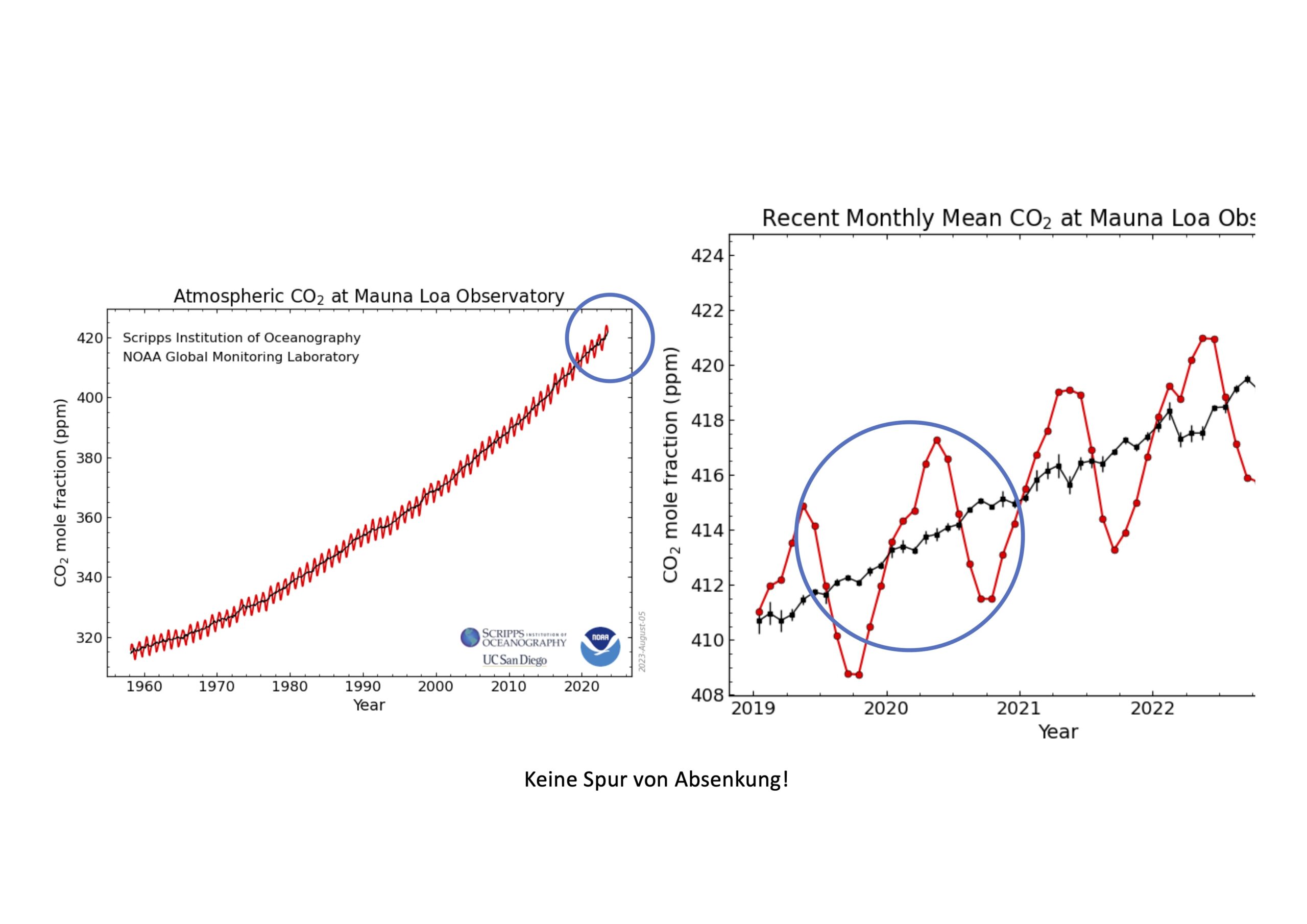

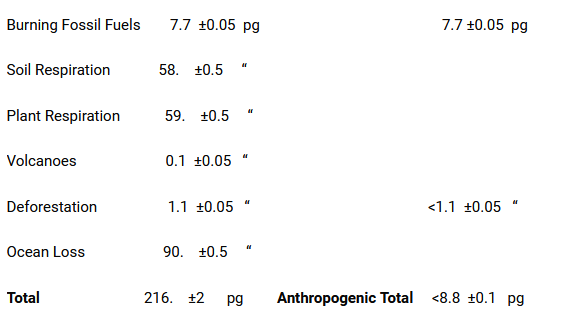

Ist es so, dass wir einfach den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre reduzieren müssen, und schon geht die globale Temperatur zurück? Seit dem 6. Mai 2025 ist die neue Regierung aus CDU/CSU und SPD im Amt. Die öffentlich-rechtlichen Medien bejubeln einen großen Politikwechsel, der in Wirklichkeit nicht stattfindet: Um den Ausstoß an CO₂ möglichst auf Null herunterzufahren und damit den „menschengemachten Klimawandel“ aufzuhalten, darf das Habeck’sche Heizungsgesetz weiterhin ungebremst sein Unwesen treiben. Die CO₂-Bepreisung und die Energiewende werden gnadenlos weiterverfolgt, und exorbitante Strompreise verursachen den Ruin der Wirtschaft (siehe auch hier und hier). Aber: Ist CO₂ der einzige Faktor, der über die globale Temperatur entscheidet?

Uns werden in den gängigen wissenschaftlichen Publikationen Grafiken gezeigt, die suggerieren, dass CO₂ der einzige Faktor ist, der die globale mittlere Temperatur steuert, beispielsweise auf dem Hamburger Bildungsserver (HBS). Betrachtet man diese Kurve der CO₂-Konzentration über die letzten 66 Millionen Jahre (Känozoikum) zusammen mit dem dort gezeigten Verlauf der mittleren globalen Temperatur in dieser Zeit, so scheinen diese beiden Kurven tatsächlich absolut synchron zu verlaufen. Es wird suggeriert: Wenn die CO₂-Konzentration ansteigt, erhöht sich parallel auch die mittlere globale Temperatur, als wäre CO₂ der einzige Faktor, der über die globale mittlere Temperatur entscheidet. Und entsprechend dieser simplen Formel werden derzeit die wichtigsten politischen Entscheidungen getroffen.

Doch: Woher kommen die Daten für den beim HBS gezeigten Temperatur- und CO₂-Verlauf? Und sind es Daten oder nur eine Simulation?

Die am meisten publizierte CO2-Kurve ist simuliert

Die Temperaturdaten sind zuverlässige Messwerte. Sie beruhen auf einer wissenschaftlichen Publikation von J. Hansen et al. aus dem Jahr 2013 (siehe hier). Dort wird eine Temperaturverlaufskurve der Erdneuzeit, bestehend aus echten Messwerten (Proxydaten), gezeigt. Gewonnen wurden sie aus den Schalen von Mikrofossilien in Meeressedimenten (Foraminiferen) aus Bohrkernen des Ozeanbodens. Richtige Messdaten zu bekommen, macht sehr viel mehr Mühe, als mit verschiedenen Parametern in Computersimulationen zu experimentieren.

Um Rückschlüsse auf die in der Vergangenheit herrschenden globalen Temperaturen zu ziehen, wird das Delta18O-Verfahren eingesetzt. Das Verhältnis der Sauerstoffisotope 16O zu 18O ermöglicht die Berechnung der Umgebungstemperaturen, die während der Entstehung des natürlichen Archivs geherrscht haben, denn: Eine einmal verfestigte Kalkschicht fixiert die Umweltbedingungen zu ihrer Entstehungszeit. Zusätzlich wird das geologische Alter der Probe ermittelt, um den Temperaturwert zeitlich einordnen zu können. Diese realen, im Gelände gemessenen erdgeschichtlichen Daten sind zuverlässig.

Während also diese Temperaturverlaufskurve für die vergangenen 66 Millionen Jahre mit einiger Wahrscheinlichkeit die Wirklichkeit widerspiegelt, wurde die Kurve für die CO₂-Konzentration mit einem Klimamodell errechnet. Und zwar mit der Vorgabe, dass die globale Temperatur sehr dominant vom CO₂-Gehalt in der Atmosphäre gesteuert wird. Deswegen folgt diese errechnete CO₂-Kurve auch bis in kleinste Details der Temperatur. Das wäre bei echten Messwerten völlig undenkbar. Jedem, der schon einmal im Labor Messdaten zu zwei völlig verschiedenen Parametern erarbeitet hat, fällt das sofort auf.

Wie die CO2-Kurve aussieht, wenn sie mit echten Messwerten ermittelt wird

Aber wie relevant war das CO₂ tatsächlich für das Klima, betrachtet über die Zeit, seit es Leben auf der Erde gibt?

Die neueste Rekonstruktion des CO₂-Gehaltes (und der Temperaturen) im Phanerozoikum, also seit sich das Leben zu entwickeln begann, zeigt ein völlig anderes Bild. Für diese Rekonstruktion wurden echte (!) Messwerte (natürliche CO₂-Archive und Temperaturproxys), mit einer Klimamodellierung kombiniert. Es handelt sich in dieser Form um einen neuen Ansatz, um eine bessere Aussage über die tatsächlichen Vorgänge in der Vergangenheit treffen zu können als bisher.

Die rote Temperaturkurve war im Artikel „Hurra, wir retten die Eiszeit!“ das Hauptthema. Zu dieser wurde nun die blaue Kurve des CO₂-Gehaltes während der letzten 460 Millionen Jahre hinzugefügt (siehe Grafik oben); diese blaue Kurve ist halblogarithmisch – also in der vertikalen Achse gestaucht – damit sie besser darstellbar ist. Wichtig ist: Schwingen diese Kurven parallel, also geht die mittlere Temperatur nach oben, wenn der CO₂-Gehalt steigt?

Sofort wird sichtbar, dass im gesamten Mesozoikum (252 bis 66 Millionen Jahre vor heute) der CO₂-Gehalt unaufgeregt um Werte zwischen 0,06 Prozent und 0,10 Prozent pendelt, während die Temperaturkurve wild nach oben und unten ausschlägt. Besonders gravierende Ausreißer und Zeiten, wo sogar das CO₂ nach oben ging, die Temperatur jedoch nach unten – sind mit einem roten Dreieck markiert. Auch in der Erdneuzeit (66 Millionen Jahre bis heute) gibt es solche Ereignisse, wie auch im Erdaltertum (538 bis 252 Millionen Jahre vor heute).

Das bedeutet, dass es völlig andere Faktoren außer dem CO₂-Gehalt waren – und bis heute sind – die Veränderungen der globalen Temperatur bewirken. Wir kennen sie nur bisher nicht. Und da derzeit ja angeblich weit mehr als 90 Prozent der Wissenschaftler überzeugt sind, dass ausschließlich der Mensch mit dem von ihm verursachten CO₂-Ausstoß das Klima verändert, werden wir es womöglich niemals herausfinden.

Was hier direkt sichtbar ist, errechnet sich in der statistischen Auswertung ganz folgerichtig als negativer Zusammenhang zwischen mittlerer globaler Temperatur und CO₂-Gehalt der Atmosphäre (r = -0,37, P = 0,18). Das bedeutet, dass der Zusammenhang eher umgekehrt zu sein scheint: Geht der CO₂-Gehalt hoch, geht die Temperatur runter. Selbst während der extremen Treibhauswärme in der mittleren Kreidezeit lagen die CO₂-Werte nur bei 0,0775 Prozent oder 775 ppm.

Wir haben die Zusammenhänge nicht wirklich verstanden

Um irgendwie das CO₂-Thema doch noch zu retten, wird im hier zitierten Forschungsartikel argumentiert, dass es für diesen CO₂-Wert „zu warm“ war. Wem war es denn zu warm? Den Dinosauriern wohl kaum und an den Menschen war in der Kreidezeit noch nicht einmal zu denken. Unter diesen Bedingungen war – durch den fast doppelten CO₂-Gehalt im Vergleich zu heute – das Pflanzenwachstum hervorragend, und die Saurier hatten eine reich gedeckte Tafel.

Für die Erdneuzeit schwingen die Temperaturkurve und die CO₂-Kurve schon eher im Gleichklang – die statistische Auswertung weist auf einen Zusammenhang der beiden Werte hin (r = 0,97, P < 0,01). Wenn also CO₂ anstieg, erhöhte sich auch die Temperatur, und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zusammenhang zufällig ist, ist kleiner als 1 Prozent. Im Erdaltertum ist der Zusammenhang wiederum nicht so eindeutig, weist aber auf einen immer noch starken statistischen Zusammenhang hin (r = 0,73, P < 0,01). Bei dieser statistischen Auswertung wird allerdings lediglich der Zusammenhang zweier Werte festgestellt, nicht jedoch die Ursache-Wirkung-Beziehung!

Im Verlauf der Erdgeschichte gab es also sehr warme Zeitabschnitte, z.B. in der Kreidezeit vor ca. 85 Millionen Jahren, wo kein Zusammenhang mit einer hohen CO₂-Konzentration festzustellen ist. Wir haben offenbar die Zusammenhänge noch nicht wirklich verstanden.

Dennoch wird alarmistisch behauptet, dass eine Erhöhung der CO₂-Konzentration zu einem rasanten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur führen wird. Und was noch schlimmer ist: Die Menschheit wird in Panik versetzt, und unzählige – wahrscheinlich bestenfalls sinnlose – Maßnahmen werden von der Politik eingeleitet, um das CO₂ zu reduzieren. Und um dadurch das Klima zu „kontrollieren“. Aber laut Portalen wie „Klimafakten“ ist jede wissenschaftliche Diskussion ja sowieso überflüssig, denn: „Fakt ist: Auch wenn es bei anderen Klimawandeln in der Erdgeschichte anders gewesen sein mag, CO₂ ist die Hauptursache des gegenwärtigen Klimawandels“.

*****

Anhang für Interessierte: Wie werden CO2- und Temperaturproxys gemessen?

Lebermoos, Ginkgo-Blätter als natürliche Archive für den CO₂-Gehalt

Um den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre früherer erdgeschichtlicher Epochen zu bestimmen, werden die Blätter von Lebermoosen und Ginkgobäumen analysiert, denn diese Art von Moosen existiert seit 420 Millionen Jahren, und auch Ginkgo-Bäume sind lebende Fossilien, die es seit 200 Millionen Jahren gibt. Die Eigenschaften dieser Blätter sind über einen langen erdgeschichtlichen Zeitraum vergleichbar. Interessant für die CO₂-Messung ist die Dichte der Spaltöffnungen (Stomata), die für den Gasaustausch zuständig sind, also Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff und Wasserdampf abgeben. Die Dichte dieser Öffnungen ist abhängig vom CO₂-Gehalt der Umgebungsluft: Je mehr Kohlendioxid verfügbar ist, umso weniger Stomata benötigt die Pflanze für ihre Photosynthese.

Verhältnis der stabilen Kohlenstoffisotope 13C zu 12C in Alkenonen als CO2-Proxy

Eine weitere Möglichkeit, den Paläo-CO₂-Gehalt zu bestimmen, ist die Analyse der Zusammensetzung der stabilen Kohlenstoff-Isotope in bestimmten langkettigen organischen Molekülen, den Alkenonen. Diese werden von Mikroalgen produziert und finden sich in Meeressedimenten. Kohlenstoff existiert in zwei stabilen Isotopen: 12C (ca. 98,9 Prozent) und 13C (ca. 1,1 Prozent). Algen bevorzugen bei der Photosynthese das leichtere Isotop (12C) und bauen dies bevorzugt in ihre organische Substanz ein. Bei hohem CO₂-Gehalt nehmen die Algen mehr 12C auf, weil es leichter verfügbar ist, und weniger des schwereren Isotops. In Zeiten niedriger atmosphärischer CO₂-Konzentrationen sind die Pflanzen gezwungen, mehr 13C aufzunehmen. Daher werden die δ13C-Alkenone als Proxy für vergangene CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre genutzt: Je mehr 13C eingebaut ist, umso niedriger war die CO₂-Konzentration.

Analyse von Paläoböden

Der CO₂-Gehalt der Atmosphäre wird auch mit der sogenannten pedogenen Karbonatmethode gemessen. Karbonate entstehen in Böden durch chemische Reaktionen, bei denen CO₂ aus der Atmosphäre durch Wurzelatmung und mikrobielle Aktivität im Boden mit Calcium- oder Magnesiumionen reagiert. Dadurch entstehen im Boden Karbonatminerale (z. B. Calciumcarbonat, CaCO₃), die das CO₂ im Boden fixieren. Die Methode misst, wie viel CO₂ in diesen Karbonaten gespeichert ist, um Rückschlüsse auf den Kohlenstofffluss aus der Umgebung zu ziehen. Um die auf diese Weise in Böden entstehenden Karbonate von denen in Gestein zu unterscheiden, wird wieder die Isotopenanalyse (z.B. δ¹³C) verwendet. Denn die in Böden durch die Tätigkeit von Lebewesen entstandenen Karbonate enthalten im Verhältnis wieder mehr isotopisch leichteres CO₂.

Paläotemperatur messen mit dem δ 18O-Verfahren

Sauerstoff hat zwei stabile Isotope: 16O (leichter, ca. 99,63 Prozent) und 18O (schwerer, ca. 0,1995 Prozent), die für die Messung der Paläotemperatur verwendet werden. Foraminiferen bauen ihre Schalen aus Calciumcarbonat (CaCO₃) auf, indem sie gelösten Sauerstoff aus dem Meerwasser verwenden. Bei niedrigen Wassertemperaturen bauen sie im Verhältnis mehr des schwereren 18O ein, bei höheren Temperaturen weniger. Die Foraminiferen-Schalen werden aus Meeressedimentkernen gewonnen, gereinigt, und die Isotope 16O und 18O mit einem Massenspektrometer getrennt, um auf diese Weise ihre Menge zu bestimmen.

δ18O bzw. Delta-O-18 ist ein Maß für das Verhältnis der stabilen Sauerstoff–Isotope 18O und 16O. Ein niedrigerer δ 18O-Wert weist auf wärmere Temperaturen hin. Das δ¹⁸O-Verfahren nutzt also die temperaturabhängige Fraktionierung von Sauerstoffisotopen im Calciumcarbonat, um vergangene Temperaturen zu rekonstruieren. Der gemessene δ¹⁸O-Wert der Schalen wird in Kombination mit Schätzungen des Meerwasser-δ¹⁸O verwendet, um Temperaturen abzuleiten. Das δ¹⁸O des Meerwassers zum Zeitpunkt der Schalenbildung wird mit zusätzlichen Proxy-Daten bestimmt, z.B. Mg/Ca-Verhältnisse in Foraminiferen.

Uta Böttcher ist Diplom-Geologin mit dem Fachbereich angewandte Geologie, speziell Hydrogeologie

Der Artikel erschien zuerst bei ACHGUT hier