Der Kampf der Klimahypothesen: Treibhausgas-Antrieb vs. Winter-Gatekeeper-Hypothese: Klimaverschiebungen – gibt es sie wirklich?

Gabriel Oxenstierna

Das Klimasystem versucht ständig, Strahlungs-Ungleichgewichte durch den meridionalen Wärmetransport über atmosphärische und ozeanische Zirkulationssysteme auszugleichen, die den polwärts gerichteten Fluss latenter und fühlbarer Wärme kontrollieren (siehe den ersten Artikel dieser Reihe hier).

Die „Winter-Gate-Keeper-Hypothese“ [WGH] besagt, dass das Klima jahrzehntelange Wärmetransport-Regimes aufweist, die durch mehr oder weniger abrupte Verschiebungen getrennt sind: „… Klimaregimes sind unterschiedliche Zustände der atmosphärischen Zirkulation mit unterschiedlich starkem polwärts gerichteten Wärmetransport. Diese Regimes ändern sich nicht allmählich, sondern können abrupt von einem Zustand in einen anderen übergehen.“[2, S. 337]

Klimaregimes, die durch Klimaverschiebungen beendet werden, sind ein grundlegendes Merkmal der WGH, da sie ein Ausdruck der natürlichen, für sie wesentlichen Zyklen sind [2, Kap. 32-33]. Diese Regimes manifestieren sich als Trends in ozeanischen und atmosphärischen Oszillationen, in variierenden Wärmetransportintensitäten und in veränderten Temperaturtrends.

Wichtig ist die These der WGH, dass die Änderungen des Flusses ausreichen, die zu Klimaverschiebungen führen, um die Strahlungsbilanz so zu verändern, dass sich der Planet Erde entweder abkühlt oder erwärmt. Die sich verändernden Transportregimes von Wärme und Feuchtigkeit sind die grundlegende Erklärung für den Klimawandel, so die WGH.

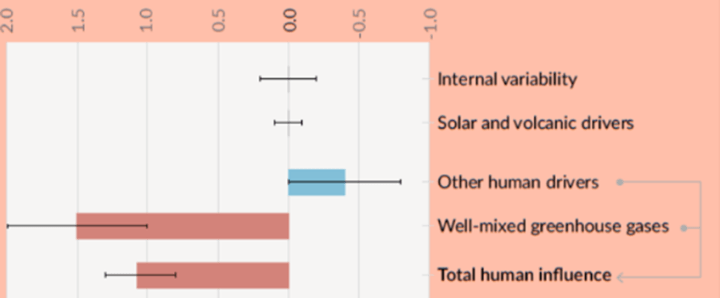

Die Klimahypothese der Treibhausgas-Befürworter erkennt die natürlichen Klimaveränderungen auf globaler Ebene nicht an, da sie nicht zur Hypothese eines sich verändernden Klimas passen, das auf allmählich steigende Treibhausgaskonzentrationen reagiert. Selbst wenn einige Klimaverschiebungen nachgewiesen werden können, wird davon ausgegangen, dass sie nicht signifikant genug sind, um das globale Strahlungsgleichgewicht zu verändern. Das IPCC erwähnt auch keine Klimaverschiebungen oder Klimaregimes als Konzepte an sich.[3] Klimaverschiebungen werden unter der Kategorie „interne Variabilität“ eingeordnet, deren Auswirkungen auf Null gesetzt werden:

Abbildung 1. Geschätzte Beiträge zur beobachteten Erwärmung in den Jahren 2010-2019 im Vergleich zu 1850-1900. Die Abbildung ist dem jüngsten IPCC-Klimabericht entnommen, in dem heroisch behauptet wird, dass natürliche Schwankungen zum ersten Mal in der Geschichte keinen Einfluss mehr auf das Klima haben: Der gesamte Klimawandel wird heute ausschließlich auf den Menschen zurückgeführt. Skala in Grad K. Quelle: [3, Abb. 2b]

Die einzige Klimaverschiebung der Neuzeit, die in der Klimawissenschaft einigermaßen anerkannt ist, fand 1976 statt. Sie wurde umfassend untersucht und ist in vielen klimabezogenen Variablen erkennbar. Sie hatte zahlreiche Auswirkungen, z. B. auf die Meeresökologie.[4][5][6] In der WGH-Literatur wird die Klimaverschiebung von 1976 folgendermaßen beschrieben:

„Die jüngste globale Erwärmung begann 1976 mit einer plötzlichen Klimaverschiebung im Pazifischen Ozean, welche die zonale atmosphärische Zirkulation verstärkte und den polwärts gerichteten Wärmetransport verringerte, wodurch der globale Temperaturtrend beeinflusst wurde. Infolgedessen wechselten die multidekadischen ozeanischen Oszillationen von einer kalten Phase, die zu der Abkühlungsperiode von 1945-1975 geführt hatte, in eine warme Phase.

Der abrupte Klimawandel von 1976 hat gezeigt, dass es multidekadische Klimaregimes gibt, die durch abrupte Übergänge getrennt sind. Sie sind das Ergebnis von Veränderungen in der globalen atmosphärischen Zirkulation, die unterschiedliche polwärts gerichtete Wärmetransportregimes etablieren.“ [2, S.342, Hervorhebung von mir].

Die Verschiebung von 1976 ist somit der Ausgangspunkt für die Betrachtung von mutmaßlichen Klimaverschiebungen mit entgegengesetzten Auswirkungen auf die vorherrschenden Windmuster, den polwärts gerichteten Wärmetransport und die Erwärmung. Eine solche Verschiebung fand um 1944/45 statt und eine jüngere wird von der WGH um 1997 behauptet.

Was treibt die Klimaveränderungen an?

Das Grundkonzept der WGH besteht darin, dass der polwärts gerichtete meridionale Transport (MT) von Wärme und Feuchtigkeit den Klimawandel steuert. Eine Zunahme des MT beschleunigt den Energietransport in die Polarregionen, verstärkt die Abstrahlung in den Weltraum, insbesondere in der Arktis, und wirkt folglich als negative Rückkopplung.

Die treibende Kraft hinter dem MT ist der steile latitudinale Temperaturgradient (LTG; oder kurz „Gradient“) zwischen den Tropen und den Polarregionen. „Der LTG ist eine zentrale Eigenschaft des Klimasystems der Erde auf allen Zeitskalen. Sie treibt die atmosphärisch-ozeanische Zirkulation an und hilft, die Ausbreitung orbitaler Signaturen durch das Klimasystem zu erklären, einschließlich des Monsuns, der arktischen Oszillation und der Ozeanzirkulation.“[1, S.86][10]

Der Gradient ergibt sich aus der unterschiedlichen Strahlungserwärmung zwischen tropischen und polaren Breiten und treibt den polwärts gerichteten Wärmetransport an. Er fungiert somit als thermodynamischer Motor für das Klima des Planeten: „MT ist der Klimaregler, und er reagiert in erster Linie auf den LTG“. [1, S.542] Dieser Gradient weist nun eine mehrdekadische Variation auf:

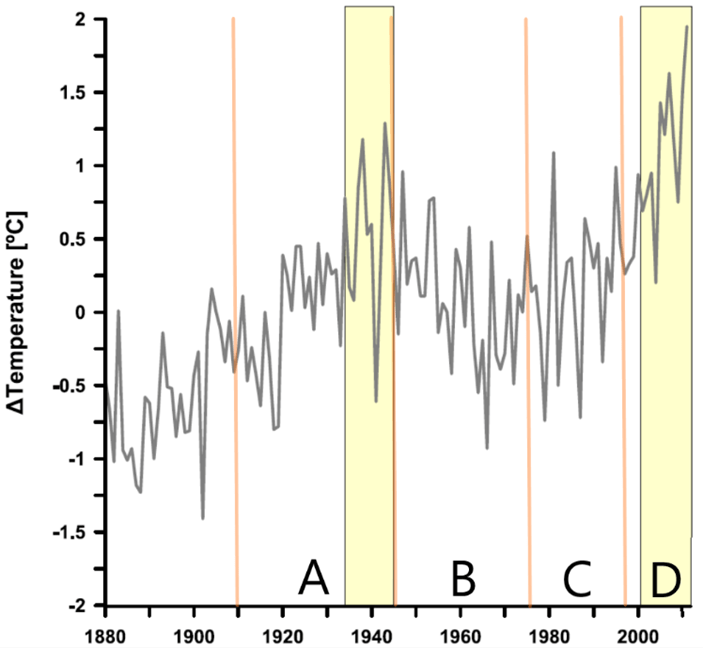

Abbildung 2. Der beobachtete Temperaturgradient in Breitengraden zwischen der Arktis und den Tropen. Er wird durch Subtraktion der Temperaturanomalien in Breitengraden zwischen 64-90N und 0-24N berechnet. Positive Werte zeigen einen schwächeren Gradienten im Vergleich zum Basiszeitraum 1951-1980 an. Die gelben Balken zeigen den schwachen Gradienten um 1940/45 und in jüngerer Zeit ab 2000, d. h. die Zeiträume, in denen der Temperaturunterschied zwischen der Arktis und den Tropen am geringsten war. Dies sind auch die Zeiträume, in denen die polaren und subpolaren Breiten eine stärkere Erwärmung erfahren. Die Buchstaben A-D stehen für verschiedene Klimaregimes, und die vertikalen orangefarbenen Linien wurden hinzugefügt, um die postulierten Klimaverschiebungen zu verdeutlichen. Quelle: [8, Abb. 4]

Ein höherer Temperaturgradient verstärkt den polwärts gerichteten Wärmetransport und umgekehrt. Während des Klimawandels um 1945 erreichten die globalen Temperaturen ihren Höhepunkt, als der Gradient seinen schwächsten Wert erreichte und sich der Wärmetransport verlangsamte (Periode „A“/gelber Balken in Abbildung 2). Von da an nahm der Gradient zu, der Wärmetransport gewann an Fahrt und trug dazu bei, dass sich das Klima in den folgenden Jahrzehnten abkühlte (Zeitraum „B“):

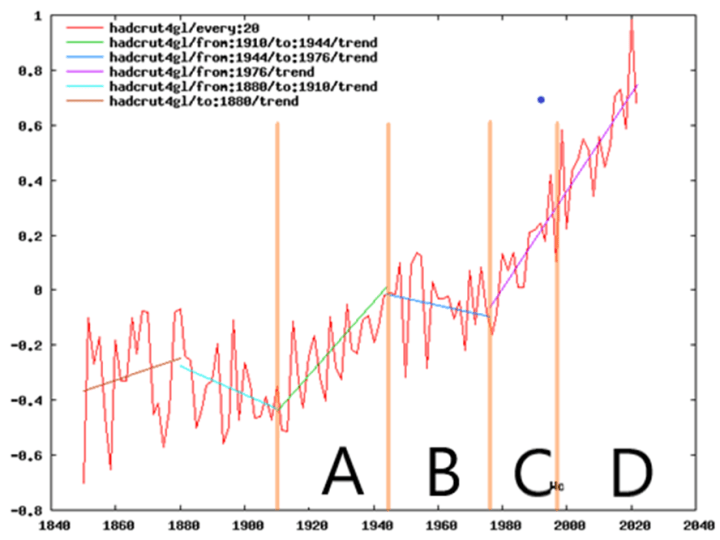

Abbildung 3. Die mehrdekadischen Temperaturtrends zeigen mehrdekadische Klimaregimes A-D mit Verschiebungen um 1910, 1945 und 1976, aber nicht 1997.

In den 1960er und frühen 70er Jahren wurde der Gradient größer, der polwärts gerichtete Wärmetransport verbesserte sich und die globalen Temperaturen sanken etwas. Aber wieder verschob sich das Klima. In den Jahrzehnten nach der Klimaverschiebung 1976 ist der Gradient immer kleiner geworden (‚C‘ und ‚D‘ in Abb. 2). Dies hat den Wärmetransport seit 1976 negativ beeinflusst und zu einer Erwärmung des Klimas beigetragen, insbesondere im hohen Norden.

Die Advektion von Wärme und Feuchtigkeit

MT ist ein polwärts gerichteter Transport von Wärme und Feuchtigkeit. Die fühlbare Wärme wird in allen Schichten der Atmosphäre bis zur Obergrenze der Atmosphäre (ToA) transportiert, während die latente Wärme als Feuchtigkeit (Wasserdampf) in der unteren Atmosphäre transportiert wird. Der Wasserdampf in der Atmosphäre dient als Wärmespeicher, der später wieder abgegeben werden kann. (Weitere Erklärungen finden Sie im Anhang.)

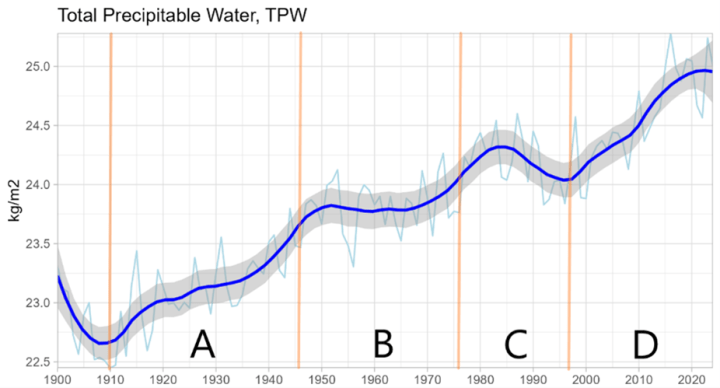

Das gesamte niederschlagbare Wasser (TPW) in der Luftsäule kann als Indikator für die Menge an Feuchtigkeit, die für MT zur Verfügung steht, und für die Geschwindigkeit der atmosphärischen Umwälzung verwendet werden. Die Klimaregimes und -verschiebungen (A-D) stimmen gut mit den TPW-Entwicklungen überein:

Abbildung 4. Gesamtes niederschlagbares Wasser (TPW), gemessen und reanalysiert durch ECMWF ERA5 (0,5×0,5 Grad) von 1940 und ERA20C von 1900-1940. Der letztgenannte Datensatz wurde an das höhere Niveau von ERA5 angepasst. Klimaregimes und Verschiebungen wie in den Abbildungen 2 und 3. Datenquelle: ECMWF.

Der TPW nimmt infolge der globalen Erwärmung langfristig zu, und es befindet sich heute fast 10 % mehr Wasser in der Atmosphäre als vor 120 Jahren. Wärmere Luft enthält mehr Wasser, wodurch die Konvektions- und Advektionsprozesse im Wasserkreislauf verstärkt werden. Es ist bekannt, dass die Intensität der tropischen Hadley-Zellen zugenommen hat, und sie haben sich seit 1997 auch deutlich polwärts ausgedehnt. Auch die Ferrel-Zellen zeigen eine ähnliche Zunahme. Als Ergebnis dieser Verschiebungen haben wir seit etwa 2000 einen positiven Trend beim polwärts gerichteten Export von Nettoenergie aus den Tropen, der die MT antreibt, siehe vorheriger Beitrag (Abb. 4).

Gab es im Jahre 1997 eine Klimaverschiebung?

Die Schwankungen im Gradienten (Abb. 2) und im TPW bestätigen die Behauptungen über die Klimaverschiebungen von 1945 und 1976. Aber was ist mit der Klimaverschiebung 1997, die von WGH vorgeschlagen wurde? [1, Kap. 11.4] Wir hatten einen Höhepunkt der globalen Temperaturen während des starken El Niño 1997/98, gefolgt von einem Temperatur-Hiatus bis 2015. Dennoch ist der längerfristige globale Erwärmungstrend seit 1976 intakt, ohne Anzeichen einer klimatologisch relevanten Klimaverschiebung in den globalen Temperaturdaten (Abb. 3). Auch der Gradient in Abbildung 2 zeigt keine Anzeichen einer Verschiebung nach 1997. Auch in den Daten zum Energieungleichgewicht der Erde (EEI) und zum Wärmeinhalt des Ozeans (OHC) gibt es keine Anzeichen für eine Klimaverschiebung 1997. Allerdings gibt es andere Anzeichen für eine Verschiebung im Jahr 1997, z.B. im Wasserkreislauf (Abb. 4) und in verschiedenen Klimaindizes in der Arktis.

Das globale Wärmetransportsystem befindet sich in einem ständigen Wandel, der dazu geführt hat, dass der polwärts gerichtete Transport seit 1997 zugenommen hat, obwohl der LTG immer kleiner wurde. Offensichtlich waren einige ausgleichende Faktoren wichtiger, wie zum Beispiel die Verschiebung des TPW. In der Arktis kam es in diesem Zeitraum zu einer dramatischen Erwärmung, der „arktischen Verstärkung“, die durch einen verstärkten Wärmetransport in der Atmosphäre und den Ozeanen verursacht wurde. Dadurch hat sich der Temperaturgradient verringert, und andere Faktoren wie die TPW-Verschiebung haben offenbar an Bedeutung gewonnen.

Die Veränderungen im Wasserkreislauf stehen im Einklang mit allen behaupteten Klimaverschiebungen, einschließlich 1997. Dies impliziert, dass Veränderungen im Wasserkreislauf für MT von wesentlicher Bedeutung sind, wie die signifikanten Entwicklungen des TPW in Abbildung 4 zeigen. Es gibt auch viele Belege für die Verschiebung von 1997 in der Arktis sowie in den kumulativen Indizes verschiedener mehrdekadischer Klimaschwankungen wie AMO, ENSO und PDO[1, Abb. 11.10].

Antwort auf die Frage in der Überschrift: Ja, aus den Daten und der Literatur geht eindeutig hervor, dass Klimaregimes und Klimaverschiebungen real sind, die durch den Transport von Wärme und Feuchtigkeit angetrieben werden. Das gilt nicht nur für die Neuzeit, sondern hat das Klima während des gesamten Holozäns und darüber hinaus geprägt.[10] Klar ist aber auch, dass es keine regelmäßigen Wechselwirkungen oder Zyklen gibt: Einige grundlegende globale Klimavariablen, die an der Verschiebung von 1976 beteiligt waren, wurden 1997 nicht beeinflusst.

Schließlich spielt der Treibhausgasantrieb durch CO₂ bei den Klimaverschiebungen in der Neuzeit keine Rolle. Erstens nimmt CO₂ bei allen genannten Klimaverschiebungen monoton zu, und zweitens wird sein Einfluss auf den Wärmetransport als „vernachlässigbar“[10] eingestuft.

Anhang: Anmerkungen zu fühlbarer und latenter Wärme

Im Wasserkreislauf ist der vertikale Nettowärmetransport als latenter Fluss etwa zehnmal größer als der Transport fühlbarer Wärme. Betrachtet man jedoch den meridionalen Wärmetransport jenseits der Tropen, so wird weniger als die Hälfte als latente Energie im Vergleich zur fühlbaren Wärme horizontal befördert.

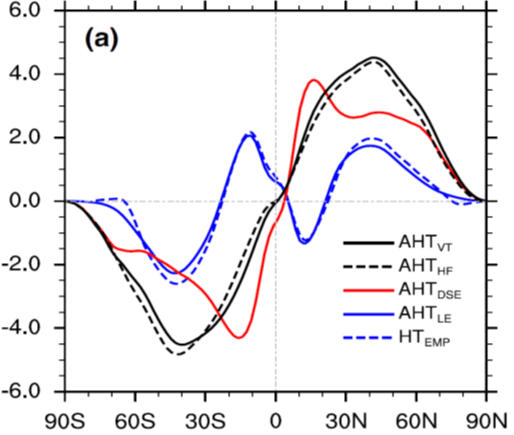

Der meridionale Wärmetransport im Klimasystem kann durch drei Komponenten aufrechterhalten werden: den Wärmetransport der trockenen Luft AHTDSE, den Wärmetransport der Ozeane und den Latentwärmetransport AHTLE.[7] In den polaren Breiten dominiert der Wärmetransport der trockenen Luft gegenüber dem Transport latenter Wärme:

Abbildung 5. Der mittlere atmosphärische Wärmetransport, berechnet direkt aus der Geschwindigkeit und der Temperatur (AHTVT; Einheit der y-Achse: PW). Der gesamte AHTVT (durchgezogen Schwarz) umfasst den trockenen statischen Energietransport fühlbarer Wärme (AHTDSE, rot) und den latenten Energietransport (AHTLE, durchgezogen Blau). Der latente Wärmetransport (HTEMP), der sich aus der Verdunstung abzüglich des Niederschlags (EMP) an der Meeresoberfläche ergibt, ist als gestrichelte blaue Linie aufgetragen. Weitere Erläuterungen finden Sie in den Abschnitten 4.5-4.7 und den Abbildungen 9-12 in [7].

References

[1] Vinós, Javier, Climate of the Past, Present and Future: A scientific debate, 2nd ed., Critical Science Press, 2022.

[2] Vinós, Javier. Solving the Climate Puzzle: The Sun’s Surprising Role, Critical Science Press, 2023.

[3] IPCC AR6 WG1, Summary for Policymakers (SPM), figure SPM.2, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/

[4] Recent observed interdecadal climate changes in the northern-hemisphere. Trenberth, AMS 1990, https://doi.org/doi:10.1175/1520-0477(1990)071<0988:ROICCI>2.0.CO;2

[5] From Anchovies to Sardines and Back: Multidecadal Change in the Pacific Ocean, Chavez and 3 co-authors, Science 2003, https://doi.org/10.1126/science.1075880

[6] Global Variations in Oceanic Evaporation (1958–2005): The Role of the Changing Wind Speed, Lisan Yu, J.of Cl. 2007, https://doi.org/10.1175/2007JCLI1714.1

[7] Decomposing the meridional heat transport in the climate system, Yang and 4 co-authors, Clim Dyn 2015, https://doi.org/10.1007/s00382-014-2380-5

[8] Ocean-atmosphere climate shift during the mid-to-late Holocene transition, Morley and 2 co-authors, 2014, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.11.039

[9] A new dynamical mechanism for major climate shifts, Tsonis and 4 co-authors, https://doi.org/10.1029/2007GL030288

[10] Heat Transport Compensation in Atmosphere and Ocean over the Past 22 000 Years, Yang and 5 co-authors, Nature 2015, https://doi.org/10.1038/srep16661

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE