Rettet den Strompreis!

Elektrischer Strom ist den Deutschen lieb – und vor allem teuer. Gerade hat der Haushaltspreis für eine Kilowattstunde die 30-Cent-Marke geknackt. Genau 30,8 Cent pro Kilowattstunde muss, laut McKinseys „Energie Index“ für das 2. Halbjahr 2017, der deutsche Bürger inzwischen zahlen, damit er kochen, seine Wohnung beleuchten, telefonieren, im Internet surfen oder Kühlschrank, Waschmaschine und zahlreiche andere Haushaltsgeräte betreiben kann. Das ist doppelt so viel wie Haushaltsstrom in Frankreich oder im Hochpreisland Schweiz kostet. Damit hat sich Deutschland eine Spitzenposition erarbeitet; nur die Dänen zahlen geringfügig mehr.

Vor zwei Jahrzehnten sah das noch anders aus. 1998 – der Strom kostete damals umgerechnet 14 Cent pro Kilowattstunde – liberalisierte die Bundesregierung den Strommarkt. Verbraucher konnten den Stromlieferanten frei wählen, Stromerzeuger durften überregional ihre Leistungen anbieten. Zunächst fiel der Strompreis. Ein Drei-Personen-Haushalt zahlte 1998 pro Monat durchschnittlich 50 Euro, im Jahr 2000 nur noch 40 Euro.

Das war’s dann aber auch. Im neuen Jahrtausend ging es mit dem Preis wieder kräftig aufwärts. 1999 brachte die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder eine „ökologische Steuerreform“ ein. Dazu gehört eine Stromsteuer, die den Strom um knapp über zwei Cent pro Kilowattstunde verteuert und dem Bund jährlich etwa sieben Milliarden Euro bringt. Ein Jahr später folgte das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das dem Ökostrom eine komfortable Vorzugsbehandlung garantiert: Unabhängig vom Bedarf muss er vorrangig ins Netz eingespeist werden. Vergütet wird er in einer Höhe, die deutlich über den Gestehungskosten von Strom aus konventionellen Quellen liegt. Diese Vergütung, ein Festpreis, wird für die Dauer von zwanzig Jahren garantiert und vom Verbraucher bezahlt.

„Das EEG ermächtigte die Ökoindustrie, allen Bürgern zwangsweise das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Das EEG war, aus grüner Sicht, ein geniales Konstrukt. Es ermächtigte die Ökoindustrie, allen Bürgern mit einem alltäglichen, lebensnotwendigen Produkt zwangsweise das Geld aus der Tasche zu ziehen, und zwar an Marktgesetzen und demokratischer Kontrolle vorbei. Anstatt neue Energieformen aus dem Bundeshaushalt zu fördern, so kritisierte der Ökonom Prof. Carl Christian von Weizsäcker schon vor zehn Jahren 1, nehme „der Staat dem Bürger am Haushalt vorbei Geld ab“. Das sei „nicht verfassungsgemäß“.

Aber erfolgreich. Mit Hilfe dieses Gesetzes hat die Ökoindustrie inzwischen reichlich Kasse gemacht und Hunderte von Milliarden kassiert. 2 Kritiker des EEG wurden damals beruhigt: Subventionieren wolle man Windräder und Photovoltaik nur bis zur „technisch-industriellen Reife“ (diese ist schon lange erreicht, aber gefördert wird noch immer). Legendär die Aussage des Grünen Jürgen Trittin, damals deutscher Umweltminister: Die Förderung erneuerbarer Energien, so verkündete er 2004, werde einen Haushalt nur einen Euro im Monat kosten – „so viel wie eine Kugel Eis“.

Zwei Jahre nach dem EEG folgte die KWK-Umlage. Damit fördert der Verbraucher Strom aus Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das macht etwa zwei Cent pro Kilowattstunde. Die Offshore-Haftungsumlage für Windparks in Nord- und Ostsee kam 2013. Sie soll Schadensersatzkosten decken, die durch verspäteten Anschluss der Anlagen an das Landstromnetz oder durch Netzunterbrechungen entstehen. Diesen Dilettantismus zahlt auch der Verbraucher, ebenso wie die 2014 eingeführte AbLa-Umlage. Damit werden Industriebetriebe für (freiwillige) Lastabwürfe zur Stabilisierung des Netzes entschädigt.

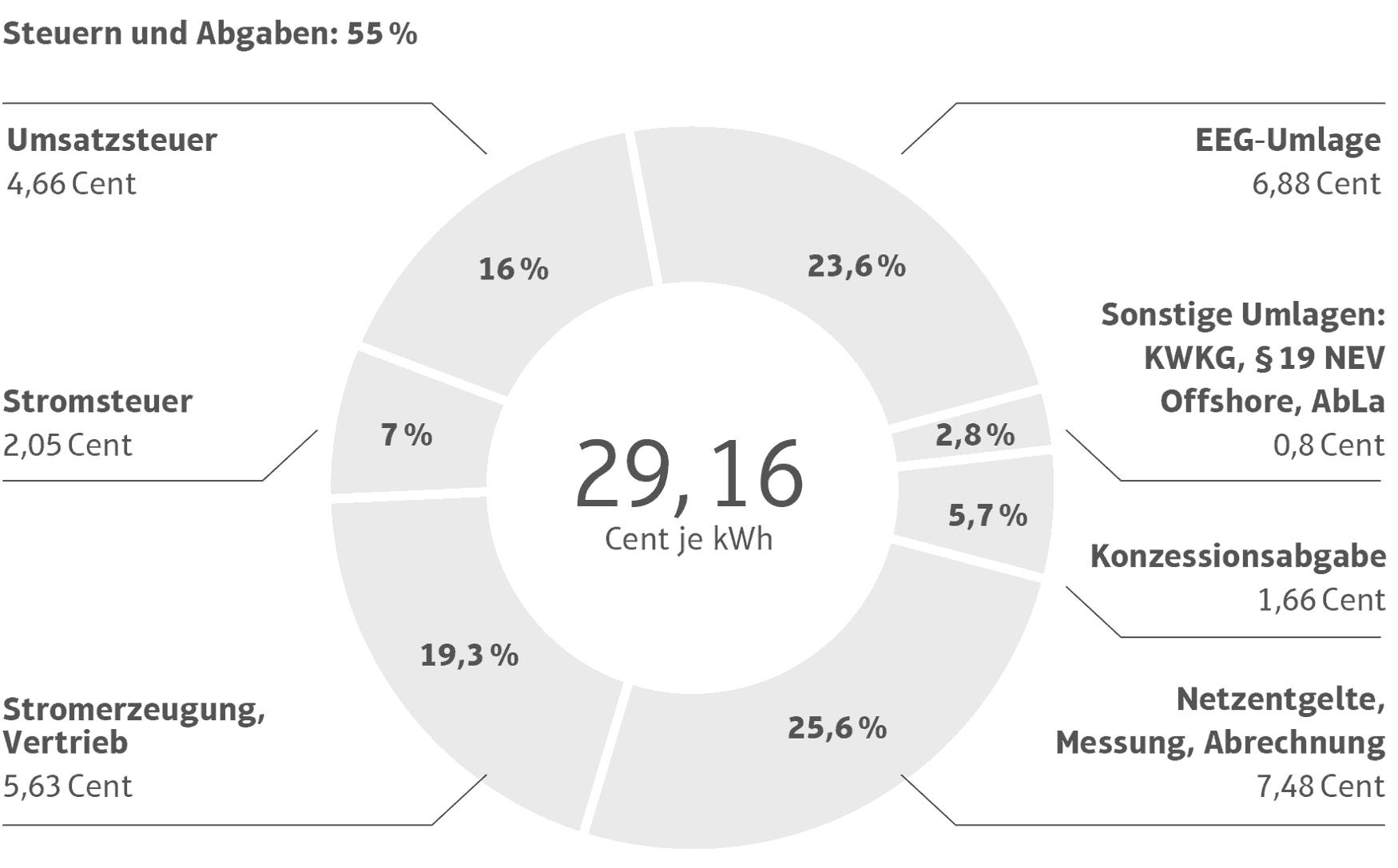

Abbildung 1: Zusammensetzung des durchschnittlichen Strompreises für Haushaltskunden (3500 kWh Jahresverbrauch) in Deutschland 2017 (Quelle: strom-report.de).

Abgaben und Umlagen machen bei Haushaltskunden inzwischen 55 Prozent des Strompreises aus (siehe Abbildung 1). Seit der Liberalisierung 1998 hat sich dieser Kostenblock mehr als verdoppelt. Stromerzeugung und Vertrieb – das eigentliche Produkt – machen hingegen nur noch ein Fünftel des Gesamtpreises aus.

Steigende Netzkosten

Geliefert wird Strom über ein Übertragungs- und Verteilnetz mit einer Länge von 1,8 Millionen Kilometern. Vier große Betreiber (Amprion, 50 Hertz, TransnetBW und Tennet) sind für die Hochspannungsübertragung zuständig, eine größere Zahl von Firmen verteilt den Strom in der Fläche. Für die Nutzung des Netzes, für Errichtung, Instandhaltung und Betrieb, zahlt der Kunde ein Entgelt. Am wenigsten zahlen Großabnehmer, die ans Hochspannungsnetz angeschlossen sind. Am teuersten ist das Niederspannungsnetz für die Verteilung vor Ort, zumal diese Leitungen überwiegend unter der Erde verlegt sind. Netzentgelte sind inzwischen größter Bestandteil des Strompreises. Kostentreiber sind vor allem Windräder und Photovoltaik-Anlagen. Zwar erzeugen sie Strom mittlerweile deutlich preiswerter als zuvor, aber jede neu ans Netz gehende Anlage erhöht die Netzkosten. Tausende Kilometer an neuen Leitungen müssen gelegt, alte ertüchtigt werden. Und neue, kostenträchtige Probleme ergeben sich aufgrund der Volatilität von Wind- und Photovoltaik-Strom.

„Die unstete Leistungseinspeisung durch Windräder und Solaranlagen macht das Netz instabil.“

Die konventionelle Elektrizitätsversorgung, wie sie bis zur Jahrhundertwende vorherrschte, war robust. Stromausfälle waren extrem selten, verursacht zumeist von äußeren Einflüssen, von Stürmen, Gewittern, von Schnee und starkem Frost, welche die Stromleitungen unterbrachen. Heute sitzt der Feind im Inneren des Netzes: Die unstete Leistungseinspeisung durch Windräder und Solaranlagen macht das Netz instabil. Netzbetreiber haben täglich alle Hände voll zu tun, um das Netz aufrecht zu erhalten.

So müssen sie immer häufiger die Leistung von Grundlastkraftwerken anpassen. Bei diesem sogenannten „Redispatch“ werden konventionelle Kraftwerke bei Stromüberschuss gedrosselt und bei Mangel an Wind und Sonnenschein hochgefahren. Außerdem halten die Übertragungsnetzbetreiber inzwischen einige Gigawatt an Reservekraftwerken vor, die bei hohem Strombedarf und gleichzeitigem Ausbleiben von Wind- und Solarstrom gestartet werden – wie etwa bei der Dunkelflaute vom Januar 2017. Das alles bringt erhebliche Kosten mit sich, die natürlich der Verbraucher zahlt.

Dazu kommen noch Zahlungen für nicht geleistete Arbeit. Wenn zu viel Ökostrom zur Unzeit ins Netz drängt, müssen vor allem Windräder zeitweise heruntergeregelt werden. Diese „Ausfallarbeit“ ist von etwa 100 Gigawattstunden im Jahr 2010 auf 4700 Gigawattstunden im Jahr 2015 angestiegen. Dafür wurden die Erzeuger mit 315 Millionen Euro „entschädigt“.

Beim Betreiber Tennet, so der Chef Urban Keussen, trieben vor allem die „netzstabilisierenden Notmaßnahmen“ die Kosten in die Höhe. „Nur fünf Prozent sind durch den Netzausbau begründet.“ Für 2017 rechnet Keussen mit einem Anstieg der Netzkosten um etwa 80 Prozent. Bei TransnetBW in Baden-Württemberg werde der Anstieg bei rund fünf Prozent liegen. Der Grund liegt auf der Hand: Im Ländle gibt es nur wenige Windräder und Photovoltaik-Anlagen, während Tennets Netz mit einem hohen Anteil volatiler Stromerzeuger gesegnet ist.

„In den vergangenen Jahren sind die Kosten für die Netzstabilisierung stetig angestiegen.“

In den vergangenen Jahren sind die Kosten für die Netzstabilisierung stetig angestiegen (siehe Abbildung 2). Sie werden weiter steigen, wenn, wie geplant, die Zahl von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen weiterhin wächst. Dazu kommen weitere Ausgaben, um die Gebrechen volatiler Stromquellen abzufangen: neue Überlandleitungen, Smart Grids, Speicher … all das kostet.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |

| Kosten für die Abregelung nicht verwendbaren Stroms aus erneuerbaren Energien (Einspeisemanagement) | 33,5 | 33,1 | 43,8 | 183,0 | 478,0 |

| Kosten für die regionale Verlagerung von Kraftwerkseinsätzen (Redispatch) | 41,6 | 164,8 | 113,3 | 185,4 | 402,5 |

| Netzreserve für den Fall, dass in Deutschlands Süden zu wenig fossile Kraftwerke am Netz sind | 16,8 | 25,7 | 56,3 | 66,8 | 168,0 |

| Insgesamt | 91,8 | 223,6 | 213,3 | 435,2 | 1.048,5 |

Abbildung 2: Kosten für die Netzstabilisierung 2011-2015 (Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 04.12.2016).

Im schon erwähnten „Energie-Index“ von McKinsey werden für 2020 Netzkosten von 27 Milliarden Euro angesetzt (davon 3 Milliarden für Netzeingriffe), für 2025 sind es 31 Milliarden Euro, inklusive 4 Milliarden Euro für Netzeingriffe. Ob es dabei bleibt, ist fraglich. Die Diplomingenieure Herbert Niederhausen und Andreas Burkert sehen weitaus höhere Aufwendungen für das Netz voraus, will man die Energiewende umsetzen. Die Politiker, so schreiben sie in ihrem Buch3, müssten endlich sagen, dass es nicht mit „dem Bau von zusätzlich 1000 Kilometern oder 3600 Kilometern Freileitungsstrecke“ getan sei. Die Autoren schätzen vielmehr, dass es etliche zehntausend Kilometer an Übertragungsleitungen und, je nach Ausbau von Windkraft und Photovoltaik, mehrere hunderttausend Kilometer Leitungen im Verteilnetz erfordern würde. Kostenschätzung: bis zu zwei Billionen Euro!

Derart hohe Beträge scheinen sehr unwahrscheinlich zu sein. Allerdings zeigen Erfahrungen mit der Energiewende, dass ihre Befürworter stets nach dem Prinzip vorgehen „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“. Aufwendungen für die Energiewende werden erst einmal kleingeredet. Stillschweigend werden dann später die vielfach höheren Kosten übernommen. Den Finanzminister freut es in jedem Fall. Er „verdient“ kräftig mit, jährlich über zehn Milliarden Euro. Auf die Stromlieferung einschließlich aller Umlagen und Abgaben kommt die Umsatzsteuer von 19 Prozent. Selbst die Stromsteuer wird versteuert.

Subventioniertes Ökostromdumping

Warum zahlen die Haushalte so hohe Strompreise obwohl Solar- und Windstrom an der Leipziger Strombörse Tiefstpreise erzielt? Ganz einfach, so erzählen die Ökos, die großen Stromkonzerne geben diese nicht an die Verbraucher weiter. Das ist Unsinn. Tatsächlich ist die Preisgestaltung eine vertrackte Geschichte, bei der es nur einen Gewinner gibt: die Betreiber von Ökostromanlagen.

Der Vorgang ist Folgender: Die vier Übertragungsnetzbetreiber stehen immer wieder vor der Frage, wie sie große Mengen an erneuerbarem Strom loswerden. Ablehnen können sie ihn nicht, da er per Gesetz mit Vorrang eingespeist wird. Die Autoren Niederhausen und Burkert sehen das deutsche Stromnetz deshalb nicht mehr als Versorgungs-, sondern als Entsorgungsnetz an. Entsorgen lässt sich der grüne Überschussstrom nur durch den Verkauf zu Mindestpreisen an der Leipziger Strombörse. Und je mehr grüner Strom erzeugt wird, desto niedriger liegt der Verkaufspreis. 2016 betrug er im Jahresschnitt rund drei Cent pro Kilowattstunde. In den Wintermonaten liegt er höher; da scheint die Sonne nur kurz und bei ruhigem Winterwetter pausieren auch die Windräder manchmal tagelang. Dafür fällt der Preis in den Sommermonaten, da dann kurzzeitig große Mengen an Ökostrom ins Netz drängen.

„40 Millionen Euro mussten die Netzbetreiber zahlen, damit Kunden den zur Unzeit gelieferten Strom überhaupt abnahmen.“

Selbst negative Preise sind möglich. Der Netzbetreiber zahlt Großkunden Geld, wenn diese ihm Strom abnehmen. So geschehen am Sonntag, dem 30. April dieses Jahres, als über 40 Gigawatt Ökostrom auf einen niedrigen Feiertagsverbrauch trafen. Der Verkaufspreis sank zeitweise auf minus 10 Cent pro Kilowattstunde. 40 Millionen Euro mussten da die Netzbetreiber zahlen, damit Kunden den zur Unzeit gelieferten Strom überhaupt abnahmen. All diese Beträge landen letztlich auf der Stromrechnung der Haushalte.

Für drei Cent pro Kilowattstunde wird der Strom an der Börse verramscht, dank des zeitweise reichlich vorhandenen Ökostroms. Der Verbraucher aber zahlt weiterhin das Zehnfache. Wo ist der Pferdefuß? Dass daran die Stromkonzerne schuld seien, ist die größte Lüge der Ökolobby. Richtig ist, dass Strom aus Wind und Sonne einfach nicht mehr wert ist, da er dem Netz nicht bedarfsgerecht aufgedrängt wird. Richtig ist aber auch, dass die grünen Erzeuger davon keinen Nachteil haben. Sie erhalten stets die gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung, die praktisch immer über dem Verkaufspreis liegt. Die Differenz zwischen Vergütung und Marktpreis (die EEG-Umlage) zahlt der Verbraucher.

Das ist Dumping. Man verkauft weit unter dem Herstellungspreis, um die Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Wenn eine Firma so etwas macht, braucht sie viel Geld in der Hinterhand, denn auch sie macht Verluste. Einfacher geht es mit dem „subventionierten Dumping“ der Ökostromproduzenten. Sie greifen auf das Geld des Millionenheers von privaten und gewerblichen Stromverbrauchern zu, das inzwischen jährlich über 20 Milliarden Euro an EEG-Umlage zahlt. Am meisten profitieren Besitzer von Photovoltaikanlagen, deren Zahl ab 2008 dramatisch zugenommen hat. Damals lagen die Vergütungen des Solarstroms noch zwischen 30 und 45 Cent pro Kilowattstunde – garantiert für 20 Jahre. Der Erzeuger kann also beruhigt seinen Strom für drei Cent pro Kilowattstunde verkaufen, denn er weiß: 27 Cent pro Kilowattstunde erhält er später dazu.

„Das fossil-nukleare Elektrizitätssystem kommt problemlos ohne die Ökostrom-Trittbrettfahrer aus. Umgekehrt aber gilt dies nicht.“

Dieses Dumping mit Öko-Label schädigt nicht nur Stromkunden, sondern das gesamte konventionelle Elektrizitätssystem. Kern- und Braunkohlenkraftwerke, welche die Grundlast liefern, haben Stromgestehungskosten von drei bis vier Cent pro Kilowattstunde. Börsenpreise um drei Cent pro Kilowattstunde führen dazu, dass Betreiber diese „auf Verschleiß“ fahren. Und neu gebaute Kraftwerke benötigen für einen wirtschaftlichen Betrieb Stromverkaufspreise zwischen fünf und acht Cent pro Kilowattstunde und lassen sich unter diesen Bedingungen nicht mehr wirtschaftlich betreiben.

Bei Verfechtern der Energiewende dürfte diese Entwicklung mehr als nur „klammheimliche Freude“ auslösen. Allerdings übersehen sie, dass ohne die stabile Grundlage durch konventionelle Kraftwerke die volatile Einspeisung des Ökostroms das Netz sofort zusammenbrechen lassen würde. Das fossil-nukleare Elektrizitätssystem kommt problemlos ohne die Ökostrom-Trittbrettfahrer aus. Umgekehrt aber gilt dies nicht.

Hält man trotzdem an der Energiewende fest, sind weitere Strompreistreiber vorprogrammiert. Dann müssen konventionelle Kraftwerke subventioniert werden, damit sie Windräder und Photovoltaik-Anlagen am Leben erhalten. So macht die Energiewende das, was sie am besten kann: neue Subventionen erzeugen. Und damit den Strompreis nach oben treiben.

Dieser Artikel ist zuerst bei Novo erschienen.